都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

|

本日は二つ更新しています。一つ目は「淀川躑躅」です。 |

今回師匠は「黒船躑躅」を描いてきました。

師匠はミニトマトの苗を7本植えたそうです。モロッコ豆も植えたそうです。

師匠! 私は野菜を植えませんよ。お世話できませんからね。庭の草取りで精いっぱいです。

師匠のところのゴミステーションがカラスに漁られているそうです。

カラスが増えていませんかと言っています。

そうですか~。こちらはそんなに増えていないと思いますよ。

ちなみに、私の家と師匠の家はGoogle地図上で3.8㎞あります。

師匠は黒船躑躅は黒船で日本に入ってきたのが由来らしいと言っています。

|

「黒船はペリーの数百年前から日本に来ていた」って知ってた? 室町時代から来ていたそうな。 江戸時代の日本に衝撃を与えた、ペリーの黒船来航(1853年)。ですが、その数百年前、室町時代にも“黒船来航”は起きていたといわれています。一体、どういうことなのか、今回は黒船に関する雑学をご紹介します。

黒船は、ペリーの数百年前から日本に来ていた 黒船という言葉は、船体が黒いことに由来。木造船なのですが、防腐などの目的でコールタールで作った塗料を使っていたため、黒くなっていたそうです。 このように黒い塗料を使用した船自体はペリー以前にも日本を訪れており、もともとは「黒船=欧米の艦船の総称」だったとか。例えば、狩野内膳(1570年~1616年)の「南蛮屏風」にも真っ黒な西洋式の船が描かれています。

ペリー以前にも黒船は日本に来ていた スペイン、ポルトガルとの交易を描いた南蛮屏風にも、真っ黒な船が出てきます その後、「黒船=ペリーの艦隊」という図式が広まったのは、ペリーの艦隊が色とは別の点で衝撃的だったためでしょう。艦隊4隻のうち、2つは蒸気船で、これは当時の日本にとって新しい動力。そのうえ、ペリーが乗っていたサスケハナ号は、日本の船よりもはるかに大きかったといいます。

黒船来航の約10年後、1865年には佐賀藩による日本初の実用蒸気船「凌風丸」が竣工。アヘン戦争(1840年)でイギリスが清に勝利したことに危機感を覚え、欧米列強に負けまいと洋式艦船の整備を進めていたそうです。ちなみに、絵に描かれた「凌風丸」を見るとやはり黒くなっています。 |

|

クロフネツツジ 名前の由来 先回のクロフネツツジの名前についてのお話の続きです。 クロフネツツジは日本に自生しませんので、外国から来たことは間違いありません。 「黒船」は前述の通り意外と、古い名前であることが分かりました。 まず勘違いしていたのが、「黒船」という言葉です。ペリーだけではなく、江戸時代よりも前から和船や中国船には見られない、黒塗りの船体の西欧の帆船を黒船と呼んだそうです。黒いのはピッチと呼ばれる防水のための樹脂が塗られているからだそうです。 江戸の園芸家、伊藤伊兵衛の「地錦抄附録」(1733)には「寛文年中渡ル品々 黒船つつじ」とあります。寛文(1661~1673)から延宝年間(~1681)は、ツツジが大流行した時期ですので、ちょうどこの時代に渡来したということになります。 鎖国は寛永16年(1639)から行われましたので、黒船であればオランダ船でしょうか。クロフネツツジは朝鮮半島、ロシアに分布しますので、本当に黒船に載せられてきたのか、単に外国産という意味なのかは分かりません。 調べた限りでは、最も古いクロフネツツジの記述は「錦繍枕」(1692)で、「くろふね からのつつじ」の名があります。「花壇地錦抄」(1695)には「くろふね さくらいろ大りんからのつつじ也」(くろふね 桜色、大輪、唐のつつじ也)とあります。 日本に持ち込まれた時期ははっきりしてて、寛文8年(1668年)朝鮮半島から渡来したとされます。ぺリー来航以前に「黒船躑躅」が日本に来ていたことは間違いないようです。 韓国では多くの自治体で 市花などに採用されているそうです。なんで「黒船躑躅」なのか。黒船がやってくるはるか昔に渡来しているだけに命名の由来は さだかではありません。 |

師匠! 今回はどこかららやってきた「躑躅」ですね。

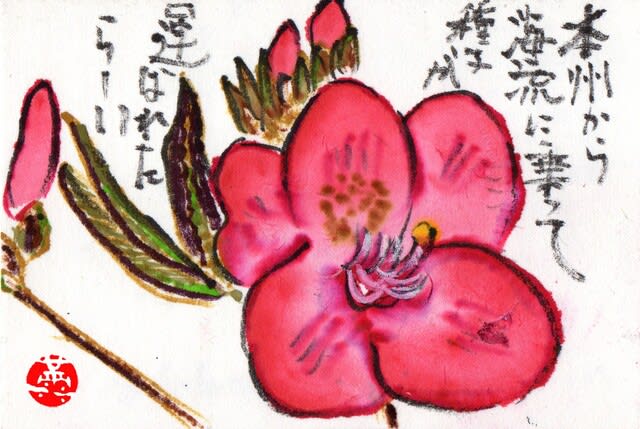

私は「日高三葉躑躅」を描きます。これは。種が海流によって運ばれ、日高のえりも町に漂着したと考えられています。

↑師匠が私にくれた絵手紙

私が師匠に送った絵手紙↓

淀川躑躅(ヨドガワツツジ)の花が咲きました。

北海道でエゾムラサキツツジが終盤になると、替わって咲きだすのがこの躑躅です。

名前の由来になった淀川がどこの淀川なのかは不明です。

この躑躅は八重咲きで豪華なことから、「躑躅の女王」とも呼ばれます。

先日の「黒船躑躅」も「躑躅の女王」ですから、躑躅界には女王が二人いることになります。

|

淀川躑躅(ヨドガワツツジ)

淀川躑躅(ヨドガワツツジ)はツツジ科ツツジ属の落葉低木である。 原産地は朝鮮半島である。 日本では栽培品種として愛好されている。 耐寒性があり植栽可能地域が広いことから、各地で庭園や公園に植えられ、また生垣やボーダーなどに使用されている。 樹高は1~2メートルである。 葉は細長い楕円形で、互い違いに生える(互生)。 開花時期は4~5月である。 花の色は淡い紫色で、八重咲きである。 これは、朝鮮山躑躅(チョウセンヤマツツジ)の雄しべが弁化して八重咲きとなったものである。 朝鮮半島では自生しているものもある。 「躑躅の女王」とも呼ばれ、牡丹躑躅(ボタンツツジ)の別名がある。 |