鎌倉市立御成小学校の旧講堂 昭和8年建設 060624

■ 木造平屋の旧講堂、その屋根に載るふたつの櫓。これは換気用ではないかと思う。過去に取り壊しも検討されたようだが、長い年月ここに学ぶ子どもたちを見てきた講堂を残したのは賢明だった。

『懐かしの木造校舎』作品社

連綿と受け継がれてきた歴史と文化を断ち切ってしまった事例のなんと多いことか・・・。

107

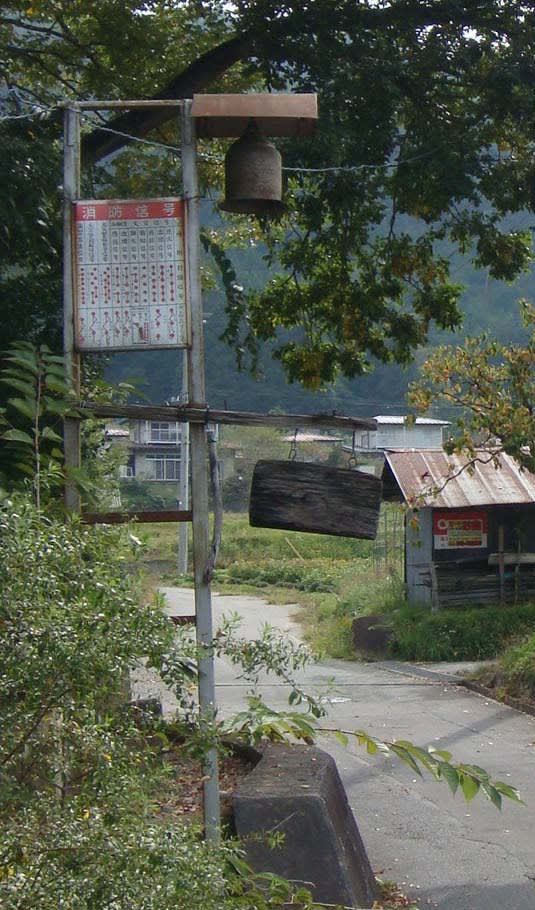

■ コンクリート製の一本柱に梯子、てっぺんに見張り台。これを火の見櫓とするかどうか判断に困る。半鐘が吊るされていないから火災の発生を地域住民に知らせる機能はない。

水平に渡された腕木に滑車とワイヤー。これは消火ホースを干すための火の見櫓もどき。いままで「もどき」も取り上げてきた。火の見櫓のタイポロジーをするつもりは(今のところ)ないが、もどきを含めより多くのタイプを集めていきたい。

これは新潟県糸魚川市内の「火の見櫓」。写真を撮ってきてくれたTさんに感謝。

■ 『美術館をめぐる対話』西沢立衛/集英社新書を読んだ。帯の5人との対話が収録されている。以下備忘録。

建築家・青木淳との対話:ホワイトキューブ(白い壁で囲まれたニュートラルな矩形の空間)とコンバージョン(用途転用)について

小説家・平野啓一郎との対話:**フランク・ロイド・ライトという建築家がいて、晩年にこんなことを言っています。若い頃の自分は、建築をつくることは物事を整理して、どんどん削っていく、物事をシンプルにすることだと思っていた。(後略、西沢)**

十和田市現代美術館運営委員・南條史生との対話:十和田市現代美術館について**全体の配置を見ると、この美術館というのは箱がたくさん建っているから、その外側に透明な壁をつくれば金沢21世紀美術館になるというところがあるじゃないですか。(南條)**

▲ 十和田市現代美術館

▲ 金沢21世紀美術館

芸術家・オラファー・エリアソンとの対話:**私は、美術館とは幾何学でいう「軌道」だと考えています。過去と現在を有しながら、今まさに動いているもの、ちょうど芸術作品と同じです。来館者にとって美術館とは、建築的な環境、芸術作品、そして鑑賞者、美術館の館長やキュレーター、技術的なチーム、そして教育者といった人たちの複合体です。(エリアソン)**

妹島和世との対話:**日本人がイメージする建物の重量と、向こうの人が初めからイメージする重量ではぜんぜん違うと思うんです。同じ白い壁でもたぶん、重さが違うんですね。(妹島)**

『千羽鶴』 川端康成/新潮文庫に戻ろう。

『桜田門外ノ変』吉村昭/新潮文庫 平成7年発行

水戸・薩摩の脱藩士18人が降りしきる雪の中、桜田門外で大老・井伊直弼を乗せた駕籠を襲撃した。

桜田門外ノ変。

**「森が先供に斬りかかれば、元悪(井伊大老)の駕籠の両側をかためていた者の何人かは、その騒ぎで先供へ走るはずだ。駕籠のまわりは手薄になる。そこで、両側から駕籠を急襲する。」**(下巻 88頁) 大老襲撃の指揮をとる関鉄之介が稲葉屋の奥座敷で同志たちに襲撃の手段を話す。

この小説が原作の映画「桜田門外ノ変」を観た。

襲撃は成功する。だが、大老暗殺に呼応して薩摩藩が京都に三千の兵を挙げ、朝廷を守護するという計画は頓挫。襲撃者は次々に捕えられ斬首される。潜行・逃亡していた鉄之介は追いつめられてゆく・・・。やがて身を隠していた湯治場の小さな宿屋で鉄之介も捕えられる。

日米通商条約締結前後の不安定な政情。将軍継嗣問題などをめぐる対立。そして安政の大獄。

井伊直弼一人の命の代償となった多くの命・・・。国を憂え、命を賭して苦難の道に進んだ水戸の藩士たち。

登場人物の美しい立ち居振る舞いが印象的だった。

映画のラスト、現在の桜田門をとらえていたカメラがパンして国会議事堂の正面を大写しにする。「国会議事堂」、この映画のメッセージは今の政治家たちに向けられているのかもしれない。

メモ)

関鉄之介 大沢たかお

水戸藩主 徳川斉昭 北大路欣也

井伊直弼 伊武雅刀

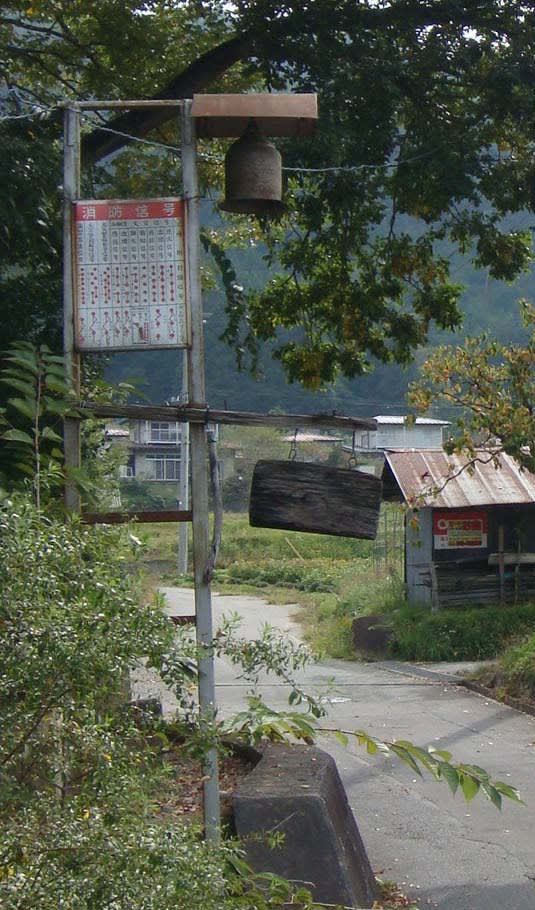

106 東筑摩郡朝日村古見にて 101025

火の見櫓は火災の発生を半鐘を叩いて知らせる施設。

集落の様子が見渡せる場所に立っている。

ということは集落のどこからでもよく見えるということになる。

でも、普段あまり意識されることはない。

それでも火の見櫓は少しだけおしゃれをしている。

屋根のてっぺんの飾り、見張り台のカールした手すり子。

数日前、緑豊かな集落の辻に立つ火の見櫓を見かけた。

火の見櫓は季節のうつろいを、人々の日々の暮らしを静かに見守り続けている。

まもなくこの山里にも白い冬がやってくる。

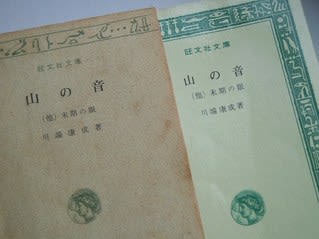

■ 川端康成の『山の音』 旺文社文庫 を昨晩(25日)読み終えた。

息子の嫁に初恋の女性を重ね、淡い恋心を抱く主人公(信吾)の寂しい晩年の日々。などと書くとなんとも俗っぽいが、まあ俗な私の読後感はこんなところ。

**息子の嫁に菊子が来て、信吾の思い出に稲妻のような明りがさすのも、そう病的なことではなかった。**(21頁)

**ほっそりと色白の菊子から、信吾は保子の姉を思い出したりした。**(21頁)

**もし信吾が保子の姉と結婚していたら、房子のような娘は生まれなかっただろうし、里子のような孫も生まれなかっただろう。

思いがけないことで、信吾はまた昔の人が、すがりつきたいように恋しいのだった。**(187頁)

信吾を悩ませる家族の問題がある。

息子の修一は**菊子と結婚して二年にならないのに、もう女をこしらえている。**(22頁)し、娘 房子の方は夫が心中の片割れとなって生死不明、そして行方も不明。房子はふたりの小さな子どもを連れて実家に帰っている。

信吾の晩年は、季節のうつろいとともに流れていく・・・。その季節の描写が美しい。通俗的なテーマを傑作と評されている文学作品にまで昇華させているのはさすが。

秋も深まってようやく小説モードになってきた。で、次は『千羽鶴』川端康成/新潮文庫。およそ40年ぶりの再読。

■ 生坂村の火の見櫓の半鐘の下に取り付けられたこの板の用途はなんだろう・・・と、しばらく前から気になっていた。

今日(25日)、所用で出かけた東筑摩郡朝日村で偶々見かけた同様の板。ある地区の集会所の玄関脇に吊り下げられていた。この集会所の前を車で通りかかった時、思わず「あった!」と声をあげた。設置場所からこの板は集会の合図のためにたたくとみて間違いないだろう。

とすれば、生坂村の火の見櫓に吊るされた板もやはり同じ用途とみていいのではないか。

この火の見櫓(安曇野市三郷?松本市梓川? 所在地がどちらか確認しなくては)にも同様の板が取り付けられているが、これは「板木(ばんぎ)」といい、何年か前までやはり集会の合図としてたたかれていたとのことだ。

■ 先日読んだ内田樹氏の『街場のメディア論』のなかで、氏は「電子書籍」と違い「本」は書棚に並べることができ、それが自己啓発的な空間を形成すると指摘していた。

本に囲まれた空間に身を置いていることが本を読もうという動機付けになる、と理解しても著者の主意からそう外れてはいないだろう。

そのような効果かどうか、先日自室の書棚のこの本に目が行き、つい手に取った。川端康成の『山の音』。昭和42年10月初版、45年重版と奥付にあるから、40年前の文庫本ということになる。もうすっかり内容を忘れてしまっているから初読と同じだ。

日々の暮らしの中に人生の機微をみるというような、静かな作品ではないだろう。少し大きな振幅のある家族小説(などというジャンルはないとは思うが)ではないかと予測している。

初老の主人公と年上の妻、息子夫婦、夫とうまくいっていない娘らが主な登場人物。秋の夜長、少しゆっくり読み進めようと思う。

■ 『鞄心理学』中山和彦/先端医学社 読了。

本書でははじめにいくつかの実例が紹介される。小脇に抱える小さなバッグ、トートバッグ、銀色に輝くアタッシュケース、スリーウェイ・バッグ(時には肩掛け、時にはノーマルバッグ、そしてリュックにもなるカバン)、紙袋、ブリーフケース型バッグなど、カバンには持ち主の心理状態などが投影されているという。

確かに小脇に抱える小さなバッグを使っている人とトートバッグを使っている人とでは明らかにタイプが違う。服装や手荷物などには性格が反映している、ということを「経験的」に感じている。

**カバンの大きさ、素材、硬さ、形態などは、精神的健康状態や社会適応性、不安、緊張感などと一定の関連があるように思います。**というのが臨床経験30年を越えたという著者の見解。

「鞄心理学」は多くの経験に基づく直感によるものであって、科学的に実証されたものではない。もしこの本を読んで物足りなさを感じるとすれば、このことに因るのだろう。好きな色や動物などによって性格を占う、雑誌ネタとどこが違うのかと。

**その人の「こころ」の状態が恒常性をもって、ある程度折り合いがついてくると、それまで何の変てつもないカバン、と思っていたカバンを、急に、利便性に富んだ理想のカバンに感じることがあります。

この状態になると、「はみだした自我」ではなく、その人の「自我ケース」として、カバンに心理状態が投影されてくるのです。

世の中のカバンを持っている人々は、このような状態に達していることが多いので、彼らが持っているカバンによってある程度心理状態を分析することができるのです。**

カバンは「こころ」(このカッコつきのこころとは自我のこと)の折り合いをつけるものだという著者の見方になるほど! 興味深かった。

読了後は人の持っているカバンに注目するようになった・・・。

メモ) 女性の場合、流行やファッションなどのバイアスがかかることが多く、カバンに心理状態が投影しにくい。

■ NHKラジオ第1に「ラジオあさいちばん」という早朝番組があります。この番組の「健康ライフ」という、5時半過ぎから10分位のコーナーでは健康に関する話題をゲストのドクターが数回にわたって話します。

今年の5月、このコーナーで精神科医の中山和彦氏の鞄には持ち主の「こころ」が投影されているという興味深い話を聞きました。

ネットで検索してみて中山氏に『鞄心理学』という本があることを知り、先日注文しました。今日、本が届いたので早速読み始めました。

『官僚たちの夏』を読み終えた後、川端康成の『山の音』を(旺文社文庫、初版が昭和42年という古い文庫本で、なんと箱入りです。ちなみに定価は200円)読み始めたのですが、一時中断です。

どちらの本についても読み終えたら改めて書きたいと思います。

105

■ 東筑摩郡生坂村の火の見櫓をしばらく前に取り上げた。これも生坂村の火の見櫓。ある集落の中に立っている。村外者がふらっと出かけていってもなかなか見つけることができないような立地。この写真は同僚の提供(Tさん、ありがとう)。

この簡素な火の見櫓で注目は半鐘の下に吊るされている「板」。安曇野市三郷(松本市梓川か?)でもこれと同様の板が吊るされている火の見櫓を見かけているが、そちらは板木(ばんぎ)という名前だと分かっている。生坂村のこの板の名前は分からない。

先の大戦で半鐘の供出を求められて、半鐘の代わりに板を吊るしたケースもあったと聞くが、集落の会合(集会)を知らせるために板を叩いたこともあったとも聞く。

この火の見櫓の板はどのような使われ方をしていた(いる?)のだろう・・・。板の名前と使われ方を教えてもらわなくては。

■ 先日読んだ『街場のメディア論』で著者の内田樹氏は「第六講 読者はどこにいるのか」の中で電子書籍と本についても論じている。

**電子書籍の、紙媒体に対する最大の弱点は、電子書籍は「書棚を空間的にかたちつくることができない」ということです。**という内田氏の指摘。なるほどと思う。書棚に本が並ぶ、そのような空間は「自己啓発的な機能」を持つと氏は指摘する。

もし、図書館の本がすべて電子書籍になったら・・・。書棚が無く、パソコンだけが並ぶ閲覧室に身を置いても本を読もうという気持ちにはなりにくい。はやり「知の総体が視覚的に把握できること」が図書館の条件だと思う。「自己啓発的な機能」を発揮させるために、壁を埋め尽くす本の圧倒的な力が閲覧者にはたらきかけるような空間の設えが優先されなければならない。

写真は秋田にある国際教養大学の図書館(設計:仙田 満)だが、具体的にはこのような空間が好ましい。

空間を分節してしまうのは先の点においては疑問、ということだ。小さな空間に分節されていると、自分好みの落ち着くスペースを見つけ出すことはできるだろう。人は本来、小さな空間が好きだから。でもそれは二義的な問題だ(もちろん読書専用の部屋のことではない)。本を借り出してカフェあたりで落ち着いて読むほうが好ましいと私は思う。

■ 『官僚たちの夏』城山三郎/新潮文庫 読了。

**省の政策や人事など、重要事項は、すべて大臣の決裁と責任において行われ、官僚機構は、これを補佐し、また実施する機関である。

とはいうものの、それは建前だけのことで、現実には次官以下の官僚機構そのものが、政策・人事の立案から決定まですべて推進し、大臣は形式的にその上にのっているだけというのが、ふつうである。**(122~123頁)

昭和30年代の通産省の官僚たちの政策をめぐっての大臣クラスの政治家たちとの協調と対立、そして官僚人事の物語。

**「うちの役所には、ばらまくほどの予算があるわけでなし、許認可権もいまはたいして残って居りません。行政指導だけで業界をひっぱって行かねばなりませんが、それだけに、衝に当る役人の能力や個性が問題です。入省年次順に役人を並べておけば済むような役所とはちがいます。よほど魅力的な人間を見つけ育てて、適所に配置しないと、いつか、動きがとれなくなるんです。それには・・・・・・」**(6~7頁)と大臣に熱弁する主人公のミスター・通産省、風越(かざごし)信吾。

風越は官僚たちの個性や能力を見極めて将棋の駒を動かすように人事配置を考え、実行に移していく・・・。そして自身も次官まで登りつめていく。

「指定産業振興法」成立に向けて奮闘する通産省の官僚たち。が、努力のかいもなく法案は審議未了、廃案に。官僚たちの落胆。**部屋の隅から、「ちくしょう」という声がきこえ、ついで、事務官たちは、口々に嘆き、あるいは罵りはじめた。口惜し泣きに泣きだす者も居る。**(263頁)

今の官僚たちにも「夏」は来るのだろうか、政治に疎い私にはわからない・・・。

信州スカイパークにて

■ 「スイミー」という小さなかしこいさかなのはなしがあります。レオ・レオニ作、谷川俊太郎訳の童話を私は小学校低学年の教科書(絵本だったかな?)で知りました。

兄弟たちはみんな赤い魚なのにスイミーだけなぜか真っ黒。ある日スイミーたちは大きなマグロに襲われて兄弟たちは食べられてしまう。スイミーだけが助かって・・・、それから始まる長い旅。

やがてマグロにおびえながら暮らすの赤い魚たちとであったスイミーはみんなで集まって大きな魚になって(*1)泳ぐことを提案。そのときスイミーは黒いので目になることを決意する・・・。マグロを追い払うことができた小さな魚たちは海を自由に泳ぎまわる。 と、ざっとこんな物語。

「みんなで力を合わせて」何かを成し遂げることの大切さを学ぶ、教育的にはそういうことでしょうか。チリの落盤事故の救出劇も危機的な状況を「みんなで力を合わせて」乗り越えたところに感動を覚えたのだと思います。

秋桜の咲く様子を見ていて、この「スイミー」の話を思い出しました。数本だと弱々しく風に揺れるたよりない秋桜ですが、こうして丘に群れて咲いている様は意思を持って力強くうねっているように見えます。

これも繰り返しの美学。説明を省略すると何故?と思われるかもしれませんが・・・。

*1 プレイ ←マイクル・クライトンのこの作品に登場するスウォームも同じです。ただし大きな魚になるわけではありません。では何になるのでしょう・・・。

君も繰り返しが美しいことを知っているんだね。

それで精一杯頑張って繰り返しのパターンをつくり出したんだね、きっと・・・。

君の場合これ以上無理だよね。

でもそのメッセージはボクには十分伝わったよ。

ありがとう。