早いもので10月になる。今年もあと3ヶ月か・・・。

ブックレビュー 9月の本たち。

フェルメールの絵の鑑賞のために『フェルメールの世界』を読んだ。

やはり『文章は接続詞で決まる』をパソコンの横に置いておこう。

『センセイの鞄』 ツキコさんはやはりキョンキョンがピッタリ。

『建築史的モンダイ』 **書くことは、考えを整理するうえで欠かせない。**と藤森さん。そう思う。

10月はどんな本と出合うことが出来るだろう・・・。

●『線と面の思考術』袖川芳之/大和書房

例えば「秩序のヨーロッパ」と「混沌のアジア」、「石の文化」と「木の文化」。このような明快な対比をベースにした論考が好きなので、この書名を朝日新聞の読書欄で見て書店に電話注文した。今日、本が届いた。この装丁は想定外だった。

「線の思考」とは論理と順序、「面の思考」は感覚と瞬間。このように説明されている。『謎解きフェルメール』を週末までに読了したいがその前にこの本を読もう。

■ 今から2年半前にブログを始めたとき、そのことを知らせた知人・友人は15人くらいだったと思います。その後の「営業活動」が功を奏して、といっても熱心に営業をしているわけではありませんが、閲覧者も閲覧回数も次第に増えまして、このところ毎週閲覧回数が2000回を越えています。昨日までの1週間の閲覧回数は3700回を越えました(誤表示だったりして)。閲覧していただいている皆さんに感謝します。

投稿数も既に1000を越えて、先日1111になりました。ある方がその記念すべき記事をわざわざ切り取ってメールで送って下さいました。パソコンに疎い私にはどうすれば出来るのか分かりません。

休日の午後、カフェ・シュトラッセで本を読む 至福のひととき

さて、閲覧回数がこのように増えてきましたから、もう少しきちんとした文章を書かなければいけないなと日頃のいい加減な文章を反省しまして『文章は接続詞で決まる』石黒圭/光文社新書を昨日から今朝にかけて読みました。

普段、文章の構成などを特に意識することもなくだらだらと書いていますから、接続詞も意識して使ってはいません。本書の筆者・石黒さんは接続詞を「論理の接続詞」「整理の接続詞」「理解の接続詞」「展開の接続詞」と四つのタイプに分けています。更にこれらのタイプを例えば「理解の接続詞」を「換言の接続詞」「例示の接続詞」「補足の接続詞」というように分けて四種十類とし、それぞれについて小説や新聞記事などを引用して具体的に説明しています。

例えば本稿に使った接続詞「さて」についてですが、石黒さんは**さて系の接続詞は、それまでの話題とは別の話題を持ち込むことを予告する接続詞です。(中略)たんに別の話題を持ち込むわけではありません。(中略)書き手はもともと準備していた話題に戻すことを予告する接続詞です。**と説明し、続けてあるエッセイに使われている「さて」について**この二つの「さて」は、明らかに筆者があらかじめ周到に準備したものであり、行きあたりばったりでつけたものでないことがわかります。文章の全体構造を視野に入れ、話題の重要な分岐点で使われているからです。** このように説明しています。

いままでの行きあたりばったりな文章を少し反省しなければなりません。

**文章というのは社会的な存在です。読み手が読んで理解できるように書かなければなりません。しかし、私たちが文章を書くと、どうしても自分の論理で書いてしまい、その結果、その情報に初めて接する読み手が理解できなくなるということがしばしば起きます。文章を書くということの難しさは、まさにそこにあります。**

この本には巻末に索引が載っていますから、接続詞について調べるのに便利です。これからは、パソコンの横に置いて・・・。

無理です。今まで通り、いい加減な文章を書きます。

カフェ・シュトラッセにて

● 今年(2008年)の4月、経済産業省は「2012年までに、白熱灯の国内製造・販売を中止し、電球形蛍光灯への全面切り替えを完了させる」との方針を表明しました。これを受けて、メーカー、例えば東芝ライテックは「2010年をメドに一般白熱電球の製造を中止する」と発表しました。ちなみに東芝ライテックは120年前に日本で初めて白熱電球を実用化したメーカーです。他のメーカーも同様に「エコ照明」への転換を発表しています。

白熱灯が無くなる・・・。

消費電力、白熱灯は蛍光灯の5倍。寿命、1/10(但し価格も1/10)となると、この方針に異を唱えるのはいかがなものかと確かに思ってしまいます。これでCO2が削減されるならいいじゃないかと。

私も「地球温暖化対策は急務、できることから始めよう」が理解できないわけではありません。でも優先順位を考えてもいいのではないかと思うのです。「優先順位?そんな悠長な」と反論もありそうですが、例えば日本全国津々浦々にあふれている飲み物などの自動販売機の撤去を先に実施して欲しい、と思います。景観も文化も、もう何もかも捨てて経済を優先するこの国のみっともない姿を少しでも排除しよう、と過激(?)に書いておきます。

白熱灯製造中止と自販機撤廃、どちらがCO2削減効果が高いか分かりませんが(必要なデータを調べれば分かるかもしれません)、どちらを先に廃止するかで文化度が分かるように思います。

「自動販売機の設置台数世界一はどこか」とクイズ番組で出題されたら日本?それともアメリカ?と一瞬迷いますが、日本!と答えれば正解なんですね。ダントツで日本、次がアメリカだそうです。ああ、やっぱり、本当に日本は情けない国、私はそう思います。

映画で寅さんが田舎で夕方目にした光景をさくらの家族やおいちゃんおばちゃんたちに語るシーンがありますよね。寅さんの長台詞が素晴らしいのですが、家族団欒を寅さんは窓からこぼれる白熱灯の明かりで知るんですよね。そう、決して蛍光灯の明かりではないはずです。

白熱灯の製造中止をメーカーが決めたのなら今のうちに「そっと」買いだめしておきましょう。

● PR誌「ちくま」などの連載に書き下ろしを加えたのが藤森照信さんの『建築史的モンダイ』。今日、車内で読み終えてしまった。

全28編のうち「建築史的タテヨコ問題」が一番面白かった。建物の縦長と横長について取り上げていて**世界の宗教建築はことごとく縦長もしくは正方形になっているのに、どうして日本の場合、寺も神社も横長なのか。**というモンダイを解き明かしている。

教会建築については知識がないが、確かにキリスト教会は縦長だ。**聖なるものが建物の奥深くましますというのは宗教空間の本質にかなっているのである。**と藤森さんは説明する。

藤森さんによると仏教建築が横長になったのは中国に入ってからだそうで、中国に仏教以前からあった宗教施設は祭られる対象が(藤森さんは祀られるではなく、祭られるとしている)実在の人物であって、キリストのような絶対的、超越的な存在ではないとし、自分達と同じ人間を祭るのだから建物の形式は住宅なのだと説明している。

中国の宗教建築は住宅を基本としているので横長になったのだという。住宅が横長というのはよくよく考えると?ではあるが、なんとなく納得してしまう。 ヨーロッパでも縦長は教会だけで、役所を含め、世俗建築は古来、横長が基本だという。

藤森さんは日本の神社や寺院の本殿や本堂は横長だが建築群は縦配置だと、ちゃんと「奥性」を指摘している。

いろいろな建築史的モンダイについて、曖昧な要素を排除して明快に解き明かし、簡潔に説明しているが故に、あれ?本当かな?と思うところもあった。が、藤森探偵の謎解きは今回もなかなか見事だった。

安曇野市穂高総合支所 080923

● 人はヤマアラシのような、あるいはくりのいがのような存在なんですね。棘をまとっているということを意識しないで人に近づきすぎると相手を傷つけてしまったりします。でも近づかないと、相手のぬくもりを感じることができなくて寂しい・・・。相手との好ましい距離を知り、それを保つように努力することが大切なんですね。離れず、くっつかずという心理的な距離の保持、むずかしい課題ではありますが。

先日穂高でクリの木を見て、いがからヤマアラシを連想して、昔、そう30年以上も前に読んだ『山アラシのジレンマ』をふと思い出したことは既に書いた通りです。

その穂高で道祖神めぐりをしたとき、ここ安曇野市穂高総合支所(旧穂高町役場)の前を通りがかり、庁舎のバルコニーを彩る花たちを目にしました。花は美しいですし、繰り返しももちろん美しいです。花の繰り返しとなれば相乗効果で実に美しいです。観光地の庁舎に相応しい取り組みですね。観光地でなくてもこのような公的な空間を飾る配慮は是非したいですね、ヨーロッパの街並みのように。

ところで藤森照信さんの『建築史的モンダイ』ちくま新書を読み始めたところ、こんな一節が出てきました。

**建築の条件は、気恥ずかしさを一時棚上げして真正面から、〝美しいこと〟と言ってしまいたい。これではあまりに印象批評の度が過ぎるなら、〝視覚的な秩序があること〟と言いかえてもいいが、同じか。**

「視覚的な秩序」、繰り返しの美学はその最も分かりやすい例です。このことを私は繰り返し書いてきましたが、藤森さんがこのようにずばっと指摘しているのを知ってなんだかうれしくなりました。藤森さんの曖昧さを排除したこのような簡潔な指摘、それもユーモアをまじえた指摘を読むのは楽しいです。この本は週末に読了できそうですから、前稿で取り上げた『謎解きフェルメール』新潮社の読了が展覧会に間に合いそうです。

●『フェルメールの世界』小林頼子 読了。

フェルメールの絵の大半は室内で女性が何か作業をしている場面を描いている。その室内には左側の窓から光が射し込んでいる。

もちろん初めからこのようなスタイルが確立していた訳ではなくて同時代の他の画家の影響を受け、それを洗練して到達したのだが、この本は著者の学術的な研究の成果を基に多くの資料を示しながらその事を実証的に示している。あるいは真贋定まらない絵についてその理由についても論じている。

なかなか興味深い内容の本ではあるが、展覧会に出かける前にフェルメールという画家や作品について学んでおこうと考えた私の入門書としては内容がやや専門的に過ぎた。

今日夕方書店に出かけたが、フェルメール関連の本のコーナーには既にこの本は無く、替わりに『謎解きフェルメール』新潮社が平積みされていた。小林頼子さんと『フェルメール全点踏破の旅』集英社を著した朽木ゆり子さんの共著だ。

少し立ち読みしてみたが、入門書としてはこちらの方が好ましいと思った。カラー図版も多く、説明も理解しやすかった。

読み始めた本『建築史的モンダイ』藤森照信/ちくま新書 を読み終えてから読んでみようと、購入を控えた。来週末フェルメール展に出かける予定だが、それまでに読了できるかどうか・・・。

秋のフォトアルバム 穂高にて 撮影日080923

■ いがから顔をのぞかせているクリ。棘からヤマアラシを連想して、ヤマアラシのジレンマを思い出した。そう、ショーペンハウアーの寓話。

**ある冬の日、寒さに凍えた二匹の山アラシが肌を暖めあっていた。ところが近づきすぎると棘でお互いを刺すし、離れすぎると寒くなる。こんな繰り返しの後で、山アラシはお互い傷つけあわず、暖めあえる距離を見つけ出した。**(帯の紹介文より)

34年も前に読んだ本だか、書名と内容をなんとなく覚えていた。人間関係における適切な心理的距離のとり方に関する論考。当時話題になった本だと記憶している。

『山アラシのジレンマ』L.ベラック著 小此木啓吾訳/ダイヤモンド社 昭和49年1月 初版発行

● 等々力の抱肩握手像 天保10(1839)年

二十三夜塔、大黒天と共に祀られています。

● 等々力の握手像 明治18(1885)年

上下共に菊の飾りのついた社形の枠に納められています。

● 等々力の抱肩握手像 天保12(1841)年

淡い彩色が上品です。下の彩色はどうも・・・。

● 本郷の握手像 安政5(1858)年

● 穂高町区の握手像 明治19(1886)年

● JR穂高駅前の観光案内所で買い求めた道祖神の案内図には132体もの道祖神がリストアップ、マッピングされています。今日(23日)、穂高駅周辺の道祖神巡りをしてきました。

資料には「抱肩握手像」も「握手像」と表現されていますが、本稿では肩に手をかけているかどうか判然としないものを「握手像」としました。

松本平の道祖神はこのような握手像がどうやら最も多いようです。案内図に載っている穂高の道祖神132体の内、61体がこの形でした。私もこの形が好きです。

ところで道祖神の多くは狭い生活道路脇に祀られているので車より自転車で廻る方がいいと思います。

磨耗が進んでいて顔の表情が消えてしまっているものも何体かあります。道祖神の裏側には年代などを彫ってありますが、薄かったり、達筆すぎて読めないものもあります。時間帯によっては逆光で撮影に不向きだったりもします。何回も訪れないとどうもダメです。

後方の山に重なるエントランスホールの屋根

繰り返しの美学!

内外一体の心地良い空間

内部の架構が屋外まで連続している。

■ 内藤廣さん設計の「安曇野ちひろ美術館」。今回は内観写真を載せます(展示室内の撮影はもちろん出来ませんがそれ以外の場所の撮影は許可を得ることができます。人を特定できるようには写さない、フラッシュの使用を控えるなどはマナーとして当然のことです)。

■ 安曇野の風景に歓迎されている建築

■ 時の流れの中で成熟していくことのできる建築

■ 繰り返しの美学な架構の建築

この美術館の建築的な特徴としてこの3点を挙げることができるでしょう。

広い自然公園の中をこの美術館に向かってゆっくり歩いて行きます。後方の山に呼応する切妻の屋根がリズミカルで美しく、この美術館は安曇野の風景に歓迎されているなあ、といつも思います。

信州産唐松の板を張った床、地元松川の土を混ぜた珪藻土仕上げの壁。リズミカルな架構にも信州産の唐松が使われています。これらは時の流れを受け止めて成熟していく材料です。この美術館ではゆったりと時間が流れています。木の温もりが心地よい空間です。

ちひろが小さな子供たちに寄せたあたたかい眼差し。作品に描かれた子供たちのおだやかな表情。ちひろの作品を優しく包み込む展示空間。秋が深まった頃またこの美術館を訪れたいと思います。

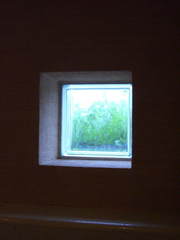

館内のかわいい椅子は 男子トイレの壁に嵌め込まれた

確か中村好文さんのデザイン ガラスブロック

■ 車のスピードや走行距離などの表示はメーカーや車種によってそれそれ異なりますね。ガソリンの残量表示に注目。上下共にガソリンが減るとバーが一本ずつ消えていくという表示をしています。

上の表示の場合、バーの長さが一定ではありません。この表示だとついバーの長さにも意味があるのではないかと思ってしまいます。これを棒グラフにみてしまうのです。バーの長さが次第に短くなっていますから、満タンにしてはじめのころよりも後のほうがガソリンの消費量が少なくてバーが消えると思ってしまうのです。つまりバーの長さにガソリンの消費量という情報が示されている、と思ってしまうのです。でもバーの長さにそのような情報は無いと思います。

下の表示はバーの長さが一定ですから、直感的に分かりやすいです。ガソリンの消費量が満タンのときからずっと一定量減るとバーが1本消えるということが分かります。

共にトヨタの車の表示ですが、デザインを検討するときこのようなことは問題にならないのでしょうか。

バーの長さにガソリンの量という情報を載せていないのならば、そのことがきちんとわかるようなデザインにすべきでしょう。この場合、バーの長さを変えてはいけないのです。従って下の表示は○、上の表示は×です。

計器類が示す情報が的確伝わるようなデザインにすべきです。意味の無い単なるデザインは数量を示す計器類ではすべきではない、そう思います。車のフォルムのデザインとは違うのです。これはデザインの基本だと私は思うのですが・・・。

■ 開運堂は松本の老舗の菓子屋さんです。店のパンフレットによると呉服商から菓業に転じたのが1884(明治17)年のことだそうです。

本稿のタイトルに路上観察とつけたのは開運堂の商品にも「道祖神」という打菓子があるのでからです。「開運堂の道祖神」では商品のことなのか店の前の道祖神のことなのか分かりません。

確か本店の前に道祖神があったような気がする。昨日いただいたemumuさんのコメントを読んだときにそう思ったのですが、記憶が曖昧でした。今日の夕方、開運堂の前を通るコースをウォーキングして確認してきました。

あれ、ウェストンのレリーフが! 記憶違いか、残念、と思いながら本町から公園通りへ。でも気になって引き返してみると、ありました!エントランス前の植栽の根元にかわいい道祖神が。

「本店前のウェストン」

「道祖神見っけ!」

どんなところにあるのか分かる写真も今回はアップ。ストロボを使っているのできれいに写っていませんが、説明写真にはなっているでしょう。

双体だけを彫りだしています。自然石のなかに彫った道祖神とは違いますが、抱肩握手像です。お互い相手の肩に手をかけています。外側の手を握りあっているのですが、形がちょっと不自然に見えます。女神は優しい顔をしているのに男神が随分怖い顔をしているのは何故でしょう。それから、ウェストンのレリーフがあるのは何故でしょう。

検索してみると、ウェストンが宣教師として来日して、前穂高岳に登ったのが1893年のことでした。このとき既に開運堂は営業していたので、もしかしたらウェストンが開運堂の菓子を食べたという記録でも残っているのかもしれません。要確認。(近々観光客を装って)店で訊ねてみます。

お菓子の道祖神は開運堂のホームページに載っていますから、興味のある方は「開運堂」で検索してみて下さい。

以上、開運堂の広告でした。おしまい。

**そのかわりツキコさん、ケイタイという呼び方はしないでください。携帯電話、そう言ってください。必ず。**

『センセイの鞄』でツキコさんは何かあったときに安心だからとセンセイにケイタイを持つように勧める。センセイは渋るが、結局了承する。その時センセイは携帯電話と呼ぶようにと、条件を付けたのだった。センセイの指示に従って本稿のタイトルを携帯電話とする。

ケイタイと川上弘美さんは表記しているが、ケータイの方が一般的ではないかと思うがどうだろう。以下ケータイとする。

ケータイの操作に馴染めないというお年寄りは少なくないだろう。受話器を持って通話して、終ったら受話器を置くという従来の行為が、携帯電話の場合にはボタンを押すという操作に置き換えられている。長年慣れ親しんだ操作が変わって戸惑ってしまうのだろう。

健康保険証も免許証サイズに変更されたが、随分混乱を来たしたようだ。長年親しんだ保険証が突然全く違った姿になってしまったのだから、当然の混乱だといえる。電話の場合と同様。お年寄りの使う保険証のサイズや仕様を変えてはいけなかったのだ。

話をケータイに戻そう。いろんな機能がついているもの拒絶反応を示す原因かもしれない。電話機能だけで充分というお年寄りだって大勢いるだろう。もっとシンプルな操作のケータイが出来そうなのに・・・。でも、頑張って「らくらくホン」の電話機能くらい使いこなさないとだめなのかな。

「らくらくホン」。この表記にはお年寄りへの配慮が感じられなくもない。お年寄りはフォンなどと発音しないのではないか、だからホン。これに対しては♪バカにしないでよ~、と百恵ちゃん的意見もあるかもしれない。まあ、フォンとホン、どっちでもいいけれど。ネーミングだけでなく、操作方法などに、もっと配慮してほしいものだ。まだまだユニバーサルデザインとはいえない。

ところでケータイの機能がこれだけ多様化すると使い方が人によってかなり違うのではないか、と思う。私はケータイでインターネットを利用したことが全くない。カメラ機能もついていない。ただ電話とメール、それに腕時計代わりと電話帳として使うのみ。特に電話帳としてよく使う。で、欲しいのはFAXのシンボルマーク。電話番号もFAX番号も電話のマークで登録しているので時々混乱する。

電話帳としてケータイを利用している人は多いと思う。だとしたら、FAX番号の登録マークをつけたら歓迎されると思うけれど。

auでもdocomoでもどこでもいい、FAXマークをつけてもらえないかな~。

東筑摩郡朝日村本郷の「抱肩握手像」

塩尻市洗馬下小曽部花見の「祝言跪座像」

■ 一昨日、昨日とちょっとした道祖神めぐりをしてアップしました。普段道端に道祖神を見かけても特に気にもとめずに通り過ぎていたのですが、観察してみると、石工のセンスの反映でしょうか、どれも個性的で表情が皆違うんです。

前稿で一応今回分は終わりにしようと思ったのですが、ボツにするつもりだった写真をアップしておきます。

上の道祖神は高さ70cmほどの小さな石に彫られた道祖神です。石の形や枠の形、デフォルメされた手などが素朴な印象を与えています。

下の道祖神は磨耗が進んでいて顔の表情も消えてしまっています。でもそれがほのぼのとした民話の世界を想起させるような雰囲気です。

前稿では桃の形をした枠についてチンセツをYちゃんに語ってしまったのですが、手元の本によるとこれが桃の実なのか、宝珠なのかは断定できないのだそうです。桃だとすると、記紀神話に繋がるとは既に書いた通りです。その部分を引用しておきます。

**死んで黄泉国にいる妻・イザナミの姿を禁を破って垣間見たイザナギは、激怒した黄泉国の者どもに追われる。地上と地下の境、黄泉比良坂にまで逃げてきたイザナギがそこにあった桃の実を投げつける。とようやく彼らは逃げ散った。桃には魔除けの効果があると考えられてきたのだから、道祖神の一部に取り入れられるのも当然だろう。**(「道祖神散歩」新潮社とんぼの本 より引用)

今回は以上で終わりです。いつか穂高や梓川などの道祖神も取り上げたいと思います。「山里道祖神めぐり」また次回。

参考にした本を挙げておきます。

「道祖神散歩」道祖神を歩く会 野中昭夫/新潮社とんぼの本

「道祖神」降旗勝次編/鹿島出版会

「双体 どうそじん」長野県山形村役場

■ 松本平には道祖神が多いのですが、それらは江戸中期以降に造立されていて、大半は高遠藩の石工の手によるものだそうです。財政的に厳しかった高遠藩では石工に旅稼ぎを奨励していて、彼らは近隣の松本平に足を運び各地で道祖神を彫ったそうです(参考文献:「道祖神」降旗勝次編/鹿島出版会 昭和50年発行)。

同書で石仏研究家の曽根原駿吉郎氏は道祖神の分布は松本平を起点として甲州、上州さらに駿州などにも伸びていて、これらのエリアが高遠の石工の行動範囲と重なると指摘しています。

松本平の南西の山裾に位置する山形村には40体もの道祖神が祀られているそうです。この村はかつて高遠藩の飛び地で高遠の石工が力作を残したのだそうです。

小坂の「酒樽」嘉永2(1849)年

資料によるとこのような道祖神は跪座祝言型というそうです。丸窓の中に彫られた男女の神様、像の下に酒樽が彫られています。この写真では分かりにくいですが男神は盃を左手に持ち、女神は右手に提子(ひさげ)を下げています。他の手はお互いの袂の中に伸ばしています。

資料には**祝言には酒は付き物。うんと飲みたい。飲ませたいという施主たちの願望であろうか。**と記されています。

大きな三角形の石に彫られた道祖神「大池の頭領」嘉永5(1852)年

王朝貴族風の男女の神様。養蚕が盛んで経済的にも豊かだった村人たちが祀った存在感のある道祖神、貫禄のある神様です。

「筒囲筒下大池」寛政7(1795)年

抱肩握手型と呼ばれる道祖神の代表のような道祖神。お互い内側の手を相手の肩にかけ(男神の手がよく分かりませんが遠慮がちに女神の肩にかけています)、外側の手で握手をしています。頬を近づけた姿がほほえましいです。

この道祖神は人気があって拓本をとる人が少なくないのでしょう。許可なく拓本をとらないで下さいという看板が脇に立っていました。

像が立体的に見える時間帯を狙ったつもりですが、枝垂桜の影が道祖神に落ちていて上手く写真が撮れませんでした。残念。

本稿では先に挙げた参考文献の他に山形村で平成3年に発行した『双体 どうそじん』と『道祖神散歩』道祖神を歩く会 野中昭夫/新潮社とんぼの本 を参考にしました。