■ 以前も書いたが、日本を代表する作家をひとりだけ挙げるとすればやはり漱石だ。歌手なら美空ひばり。スポーツ選手なら、長嶋茂雄。

さて、漱石の代表作を挙げるとすれば・・・、『吾輩は猫である』だろう。

**吾輩は猫である。名前はまだない。** この有名な書き出しで始まる長編「教養」小説は**南無阿弥陀仏々々々々々々。ありがたいありがたい。**で終わる。 大きな甕の中に落ちた猫の最期。

手元にある角川文庫は昭和41年9月の発行。この年に既に読んだ、と見栄を張っておく。この小説を今読んだら面白いと思うだろうか・・・。明日から読み始めることにする。

■ 今月の読了本はこの3冊。多忙を極め、読書の時間はあまりなかった・・・。

『江戸の坂 東京の坂(全)』横関英一/ちくま学芸文庫 「坂道ファンのバイブル」とも評される本書を読むことができた。今月の収穫。

『証拠改竄 特捜検事の犯罪』 朝日新聞出版。 佐藤優氏の書評を週刊誌で読まなければ本書を手にすることはなかっただろう・・・。優れた書評は「読んでみよう」と思わせる説得力を備えている。

『ふすま 文化のランドスケープ』 向井一太郎・向井周太郎/中公文庫。 カバーデザインが美しい。 ふすまから見た日本の建築文化。

「奥」を包む

しめ縄とふすま

結界の白さ 「かくし」対「あらわし」

「気にさわる」文化装置としてのふすま

神が降臨する「すきま」

空間のひだ 間仕切りの重層性

ふすま 文化の記憶と現代性

ピックアップしたこれらの小見出しから本書の内容がなんとなく分かるのではないかと思う。なかなか興味深い論考を読んだ。

■ 時々カフェマトカでコーヒーを飲みながら、雑誌「クウネル」に掲載されている川上弘美の掌編小説を読む。

今日、最新号の「真面目な二人」を読んだ。同じ大学に通うふたりの女の子、学科は違うがある講義で一緒になる。教室の後ろから聞こえてくる「かち、かち」って何の音?と思ったら、交通調査などで使うカウンター機の音だった・・・。 ひとりの女の子が気持ちが動いたときにカウンター機をかちっと押していたのだ。それを知ったもうひとりの女の子、つまり主人公は白黒ふたつのカウンター機を用意して、楽しい方に気持ちが動いたら白をかち、いやな感じ方向に動いたら黒をかちと押してみることに。こんなありそうでなさそうな、なさそうでありそうな設定は川上弘美が得意とするところ。

元カレとよりを戻して、一緒にいるときにカウンターを押してみると白が5、黒が18だった。そうなんだ・・・、と自分の気持ちが分かって、女の子は別れを切りだしたのだった。でも「いい気持ちがほんとうはいやな気持だったり、反対にいやな気持が、後で考えると楽しい気持ちにつながっていたりするから・・・」と気がつくと裏も表も白も黒もごっちゃになっていく・・・。

川上弘美はよく白も黒もごっちゃになった世界、境界のはっきりしない曖昧な世界を描く。

長編の『真鶴』では失踪してしまった夫がまだこちらにいるのかあちらに行ってしまったのか、はっきりしない状況で物語が進むし、やはり長編の『風花』は夫と別れようか、どうしようか、とまるで風花のように気持ちが定まらない若い女性が主人公の物語だ。

「真面目な二人」はふわふわ、ゆらゆらなカワカミワールドが上手く描かれた佳作。

「神様2011」 Yさん、これです。^^

春のフォトアルバム ツツジ 110526

■ 数日前、自然界のいたるところでフィボナッチ数が出てくることを書いた。

花びらの数はフィボナッチ数でないほうが少数派だという(「自然界の秘められたデザイン」による)。 ツツジは漏斗状の花の先が5つに分かれている。5はフィボナッチ数。

正五角形の作図法が知られているが、かなり複雑で難しい。自然は難しい作図を(いとも簡単にかどうかは分からないが)してしまう・・・。

6という数も頻出するが、これは3(フィボナッチ数)の倍。 自然は左右対称を好む。だから3の倍の6も多いのかな・・・。

民家 昔の記録 只見線沿線の民家 8210

■ 1982年だから、今から30年近く前に撮った茅葺き民家。只見線の車窓から撮ったことは記録にあるが、撮影地は不明。喜多方の旅館で蔵座敷に泊ったのもこの旅行のときだと思うが、記憶が曖昧。

長い棟にX状に木を組んだ千木がいくつも載せられている。通常千木の数は奇数。いまこの地方を訪ねても、このような素朴な茅葺き屋根の民家は残っていないだろう・・・。

■ 今日(24日)の信濃毎日新聞朝刊の記事によると、全国に自動販売機が約520万台あって、その約半数が飲料用自販機だという。260万台という数字は以前書いた記事(自動販売機の消費電力)と一致している。

飲料用自販機1台あたりの年間消費電力量は平均的な世帯の約35%だと記事にある。ということは飲料用自販機3台で平均的な世帯と年間消費電力量がほぼ同じ、ということになる。260万台の飲料用自販機の消費電力量は86万6千世帯のそれとほぼ同じなのか・・・。

長野県の世帯数はどのくらいだろう・・・。人口が210万人位だから、もしかしたら同じくらいかもしれない・・・。長野県のHPによると、今年4月1日現在、人口が214万人で世帯数は79万5千だ。

ということは・・・、全国の飲料用自販機と長野県の全世帯の年間消費電力量がほぼ同じということになる・・・。多い・・。やはり、飲料用自販機を減らすことが必要ではないかなぁ。

■ 大阪地検特捜部で行われた証拠改竄事件。 この事件をスクープした朝日新聞の記者によって明らかにされる事件の深層。

検事たちが描いたストーリーが破たんしていることを認めようとせず、ストーリーに合うように証拠を改竄してしまうとは・・・。

広く科学の分野では仮設の正しさを実証実験によって証明する。仮説に合致するようなデータが得られなければ、仮設の見直しが行われる。が、時にデータ改竄が行われることがあるようで、そのことが新聞などを通じて伝えられる・・・。

大阪地検特捜部が行った行為はこれと同じ部類の犯罪ではあるが、恐ろしい。無実の人を有罪にしてしまってかまわないという、あえて書けば「組織的な病理」。

この問題を個人の犯罪に帰着させて幕引きしようとする・・・。これでは結局何も変わらないのではないのか、と不安になる。

信州・松本ロケ地マップより

映画「岳―ガク―」を観た。邦画は「食堂カタツムリ」以来かな(101027に「桜田門外ノ変」を観ていた)。

主人公の島崎三歩は山岳救助ボランティア。底抜けに明るい性格の青年を好演しているのは小栗旬(という知らない若手俳優)。相手役の新人救助隊員、椎名久美を長澤まさみが演じている。

山岳遭難者、それも冬山での遭難者の救助は危険で困難。猛吹雪の冬山で多重遭難が発生。遭難した父娘の救助に向かった久美も救助を待つ身に・・・。

映画には必ずメッセージが込められているもの。正月明けに観た「アンストッパブル」 には「家族の絆」が大切だというメッセージが込められていた。約半数の夫婦が離婚するというアメリカ社会の現状を憂えてのメッセージ、と私は理解した。

ではこの映画に込められたメッセージは?

「生きろ! 簡単にあきらめるな、困難な状況を克服して生きろ! ということ」だと受け止めた。

登山は学生時代に何座か登って以来、ぷっつり。今年の夏は雨飾山にでもチャレンジするか・・・。

・山に捨てちゃいけないものは? ゴミと命。

・山小屋を営む女性を市毛良枝が演じていた。笑顔がとても魅力的だった。

■ 川上弘美の『風花』が集英社文庫になった。

解説文を作家・小池真理子が書いている。**夢なのかうつつなのか、にわかには判別しがたい世界。(中略)煙のようにあわあわとしたものが静かに流れていく。** 川上弘美の描く世界は誰が評しても、なぜかこのようになる。

タイトルの「風花」は結婚7年目にして夫・卓哉の浮気を匿名の電話で知らさた主人公・のゆりのゆれる気持ちの表象。数年前に単行本で読んでいるから、とりあえず書棚に並べておく。『真鶴』は再読したいと思っているが、この『風花』は再読するかどうかは分からない・・・。

■ 東日本大震災。避難生活を続けている罹災者は今なお11万人を越えている。ようやく各地で仮設住宅への入居が始まったが、まだ完成戸数が少なく、抽選によって入居者を決めている。そのためにひとつの集落(地域)の人たちが各地に分散してしまい、コミュニティが断ち切られてしまう・・・。

仮設住宅にこもって孤立した生活を続け、アルコール依存症になったり、うつ病を発症するなどの問題が、過去の災害時に指摘された。仮設住宅での孤独死は痛ましい。このようなことを踏まえ、やはり向こう三軒両隣、いやもっと広域な集落でまとまって、コミュニティを保持することの必要性を指摘する声は多い。だが残念ながら今回も過去の教訓はどうもあまり活かされていないようだ。集落単位の抽選にすれば、コミュニティは保持されるだろうに・・・。

本格的な復興まで、かなり長期間生活することになる仮設団地であれば、規則的に仮設住宅を並べるというような単純な配置は好ましくない。そこに日常性を取り込む工夫というか、配慮も必要ではないか。仮設団地といえどもコミュニティを保持、誘発することができるような、きちんとした計画が求められる。

空地を設けてベンチを据えたり、樹を植えるなどして生活空間に潤いをもたせること(樹は復興後の街に移植してもいい)、仮設団地内にどこの街にもあるような商店や理髪店、カフェ、食堂などを設けるなどする必要もあるだろう。居酒屋があってもいいではないか。ひとり呑みより、旧知の人たちと呑む方が好ましい。居酒屋は悲しみや苦しみを分かち、希望を語り合う場として機能すると思うのだが・・・。

以下、続く・・・かな?

■ 『江戸の坂東京の坂(全)』 横関英一/ちくま学芸文庫 をようやく読み終えた。ちょっとマニアックなちくま文庫にふさわしい内容の本だった。

著者の関口さんは仕事のかたわら長年江戸の坂、東京の坂について研究を続けてこられた方。切絵図などの古地図を調べ、坂に関する史料をあたるなどして、坂の所在地の特定を試み、呼び名の由来やその変遷などを詳細に研究した、その成果が収録されている。

本書には昭和30年代頃の撮影と思われる東京の坂の写真が何枚も掲載されていて、当時の東京を知らない私でもなかなか興味深かった(掲載写真が小さいのはちょっと残念)。本のカバーの裏面には**「坂道」研究というジャンルを確立し、いまなお坂道ファンのバイブルと親しまれる古典的名著。**とある。

東京は坂の街だ。これからはこのことを意識することになるだろう・・・。街を歩いていて坂名起因などを記した説明板があれば立ち止まって読む、と思う。今年はまだ一度も東京していないが、そのうち機会があるだろう。

「民家の屋根の形の全国的な分布をマッピングしたものも記憶にあるが、掲載されている本が見つからない。」 数日前、ブログにこう書いた。

『風土の意匠 次代に伝える民家のかたち』浅野平八/学芸出版社を書棚から取り出して頁を繰っていて下図を見つけた。この図は記憶にある図とは違うような気がするが・・・。

「日本の風土と民家のスタイル 表象としての屋根」

この図に示されているされているのは一体何の分布図なのか、分からない。凡例に示されている1類~6類って何だろう・・・。図の前後の頁をさがしても説明文が見つからない・・・。

■ 上図は国土地理院発行の5万分1地形図の一覧図。全1249面が日本地図上に示されている。というか、5万分1地形図で日本地図が構成されている。裏面には2.5万分1地形図、全4371面が同様に示されている。実に明快で分かりやすい。県別の一覧表では全体像を分かりやすく示すことはできない。表ではできない、図だからできるのだ。

20代の頃は旅行に出かける時、目的地の地図(5万分1地形図)を携行した。そして歩いたルートなどを記録していた。買い求めた地図のところをオレンジ色に塗ってある。今まで続けてくればよかったな、と思う。この地図のように、ある事柄の「全体像」がヴィジュアルに示されたものを好む傾向はどうやら昔から変わっていないようだ。

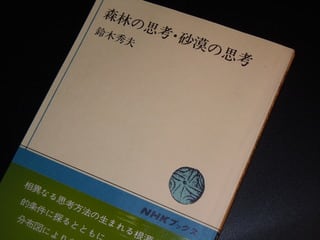

本にもこのようにビジュアルで分かりやすい情報が載っていると記憶に残る。例えば下図のように。

弥生時代前期の植生と文化圏(右)

この図は『森林の思考・砂漠の思考』鈴木秀夫/NHKブックス に載っている。先日、松本市内のカフェでこの本のことを話題にした。1978年4月に読んだという記録があるから、33年前ということになる。本の具体的な内容は忘れても、このような図は記憶に残っているもので、この分布図が浮かんだ。

上図は『地域と民家 日本とその周辺』杉本尚次/明玄書房に載っている「民家を指標とした地域区分図」。民家の屋根の形の全国的な分布をマッピングしたものも記憶にあるが、掲載されている本が見つからない。

これは松本清張の『砂の器』の出てくる「日本方言分布図」。出雲地方の一部でも東北と同じズーズー弁が使われている。このことが事件の謎を深めることになる。この小説を中学生のとき読んだが、いまだにこの図を覚えている。

いま読んでいる『江戸の坂 東京の坂(全)』 横関英一/ちくま学芸文庫 にも取り上げている坂を地図上にプロットして示してあれば大変分かりやすく、ありがたいのだが・・・。その作業を自分でする? とてもそんなズク(方言:根気、やる気、気力の意)はない・・・。

■ 前稿で取り上げた火の見櫓の脇にある道祖神、祝言跪座像(松本市島立)。毎年地元の子どもたちが彩色しているとのことだ。裏面に弘化2年の作で、帯代二十両だと彫り込まれている。

昔は「嫁入り」という道祖神ぬすみの風習があって、夜中に道祖神を近隣の村人がぬすんでいくことがあったという。帯代というのは、まあ結納金のようなもの。「嫁入り」させるなら、二十両の結納金をいただきます、という意味だと解してよいだろう。ここに祀られていた天保8年の道祖神は同じ島立の南栗という地区に「嫁入り」していることを脇の説明板で知った。