安曇野市穂高 穂高神社の近くに立つ火の見櫓を背に 撮影日170528

穂高神社の近くにて

マンホール蓋のモチーフは旧穂高町の木・シャクナゲと山。穂高のシンボルの山は有明山だが、マンホール蓋の山の形は有明山とは違う。むしろ常念岳に似ている。山容は違ってもやはり有明山かもしれない。そして左奥が常念岳かも。 過去ログ(常念岳と有明山)

安曇野市穂高のマンホール蓋は以前取り上げた。

安曇野市穂高 穂高神社の近くに立つ火の見櫓を背に 撮影日170528

穂高神社の近くにて

マンホール蓋のモチーフは旧穂高町の木・シャクナゲと山。穂高のシンボルの山は有明山だが、マンホール蓋の山の形は有明山とは違う。むしろ常念岳に似ている。山容は違ってもやはり有明山かもしれない。そして左奥が常念岳かも。 過去ログ(常念岳と有明山)

安曇野市穂高のマンホール蓋は以前取り上げた。

大町市平 撮影日170528

■ 抱肩握手像だと思われるが、お互い内側の手を相手の肩にかけているかどうか、分からない。顔の表情もよく分からない。

建立年を探したが、側面にも裏面にも文字は見当たらなかった。正面左側に文字の痕跡が見えるような、見えないような・・・。彫り込みが浅かったのだろうか、経年による損耗で消えてしまったのかも知れない。初めから建立年を彫り込んでなかった、ということはないと思う。

集落内の路傍に石神を見つけると、心が和む。

822 大町市平大出 大出宮の森自然園駐車場 撮影日170528

■ 大町まで所用で出かけた。帰路、偶然出合った火の見櫓の見張り台。

地元の大出公民館を建設する際、邪魔になるということでこの場所に見張り台だけ移設した、と偶々居合わせた地元の年配の方から聞いた。その方は大工さんとのことで、自ら木製の手すりを付け、ベンチを据えたそうだ。また、盗難防止のために半鐘にケージを付けたとのこと。

木槌を吊り下げてあったので、叩いてもよいのか訊ねると、構わないとのこと。叩いてみると紛れもなく甲高い半鐘の音がした、当たり前だけど。

常に持ち歩いているコンベックスで6角形の見張り台の寸法を測ってみると、手すりの1辺の長さはおよそ0.9mだった。ということは直径が1.8mの円に内接するということだ。見張り台の床面から屋根の軒までの高さを測ると約1.9mだった。屋根のてっぺんまでは測れなかったが約3mと見た。

*****

大町市の郊外にて 写真は火の見櫓ファンのTさん提供

以前この写真を載せた。私が見たものではないが、今日(28日)見たものとは背景が違うし、この見張り台には半鐘が無いから別のものに違いない。

①

①

(再) 辰野町小野上町 撮影日170521

■ 火の見櫓は鉄工所で部材が加工され、現場へ運搬する都合上、数個の櫓に分けて組み立てられる。現場では櫓を横倒しの状態で地組(各櫓を接合)し、立て起こす。

②の写真はこの火の見櫓の建て方の様子を写したもの(部分)。先日知人のOさんからいただいた。消防団詰所(屯所)が建設当初から①の状態だったとすると、火の見櫓を後から建てることは困難だ。だから、火の見櫓が先、詰所が後だと思っていたが、実際には詰所が先に建設されていて火の見櫓を建設した後、バルコニーの上と火の見櫓の後方に増築されていたことが②の写真から分かった。なるほど、こういうことだったのか・・・。この事実を知ってから気が付くのだが、詰所をはじめから①のような不整形には計画しないだろう。左右対称のファサード(正面外観)の詰所(屯所)、その隣に凛と立つ火の見櫓、美しい風景だったであろう。 ②禁転載

②禁転載 ③

③

この火の見櫓には当初、踊り場まで櫓の外側に梯子が架けられていたが、詰所が増築された際①に写っている階段が設置されたため、梯子は不要になり撤去された。で、③のようにT形の手すりで開口を塞いだ、という経緯が容易に推察される。初めてこの火の見櫓を見たとき注意深く観察して、この開口塞ぎに気が付けば、なぜ?と疑問に思っただろうに・・・。(過去ログ)

821 辰野町小野上町 撮影日170521

■ しばらく前にこの火の見櫓に気がついていた。Oさん運転の車で辰野町雨沢の火の見櫓(前稿)を見た後、立ち寄ってもらった。大慌てで写真を撮って車に戻った。

露出オーバー気味に撮れた写真に屋根下地がきっちり写っていた。O鐵工所の火の見櫓(前稿)とは全形も細部もだいぶ違う。具体的には屋根の勾配、飾り、柱頂部と屋根下地との取り合い、見張台の手すりのデザイン・・・。

脚部としてのデザインがなされていないのは残念。

(再)辰野町雨沢 撮影日170521

■ Oさんのお父さんはかつて小野村(現在の辰野町小野)で鉄工所を経営しておられ、昭和30年代に多くの火の見櫓を建設された。この辰野町雨沢の火の見櫓はその内の1基。

21日に現地でOさんから火の見櫓をどのように建てたのか説明を受けた。Oさんはお父さんに付いて現場に行き、火の見櫓の建て方を見ておられる。火の見櫓の建て方のことについては本に載せたいと思っている。

当日、火の見櫓の姿を特徴づけるリング式ターンバックルってどうやってつくったのかOさんに訊ねた。私は、えーと何に喩えればいいかな、そう、ちくわを切るように鋼管を輪切りにしてつくっていたのだろうと思っていた(ちくわの場合、斜めに切るから楕円になるけれど)。

でもそうではなさそうだ。鉄工所には鋼管を切断するような工作機械は無かったとのこと。ではどうやってつくったのだろう・・・。

リングを間近で見ても接合面は全く分からないが、よく見ると断面形状が長方形ではなく、幅方向・長辺の片面がへこみ、厚さ方向・短辺の表面がふくらんでいることから平鋼をリング状に曲げて付けたのではないか、とのこと。

Oさんは「沸かし付け」という言葉を聞いたことがあるそうだ。

沸かし付けって何だろう・・・。

帰宅してからネットで調べて鍛接(たんせつ)の別の呼び名であることがわかった。鍛接という言葉も知らなかったが、**2つの金属材料の接合面に硼砂(ほうしゃ)等の鍛接材を塗して重ね、1000℃程まで加熱させ、鎚で打ったり圧力を加えるなどして一体化させる**とウィキペディアの説明があった。続けて**鋼管の製造法として帯状の鋼材を丸めて接合部を鍛接する方法がある。**と説明されている。

これだ、と思う。リングは鋼管を輪切りにしてつくったのではなく、帯状の鋼材(帯鋼と言ってもいいのかもしれないが、一般的には厚さが3mm以下の薄い鋼材を指すから平鋼が適切だと思う)を円柱状のものに巻くようにして鍛接してつくったのだろう。きっとそうだ。

火の見櫓の建て方や構成部材のつくり方にまで注目するとこの世界は更に広がる・・・。

■ これ何だか分かりますか?

昔は家の中に囲炉裏があって、自在鉤(じざいかぎ)が吊り下げてありました。そう、上の写真はすべて鉄でできた自在鉤です。

先日、知り合いのOさんの事務所にお邪魔した際、この自在鉤を見せていただきました。Oさんのおじいさんがつくられたものだそうです。スゴイです。鉄でこんな造形ができるなんて。Oさんのおじいさんの腕、技術もスゴイですが、鉄もスゴイです。

鉄は昔から、それこそ数千年の昔から人びとの暮らしを支えてきました。でも・・・、私は鉄のことをよく知らない、いや何も知らない。火の見櫓もマンホール蓋も鉄の造形だというのに。

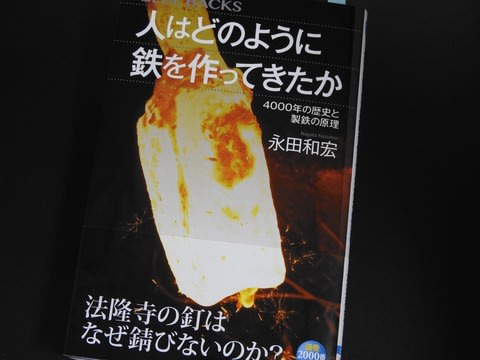

で、書店で手にしたのが『人はどのように鉄を作ってきたか 4000年の歴史と製鉄の原理』永田和宏/講談社ブルーバックス です。書名の通り、鉄の歴史、製鉄について詳しくそして分かりやすく書かれた本です。

書店で書棚から私に声をかけてくれた、そんな感じでこの本と出合いました。

820 上田市生田北原 北原公民館 撮影日170520

■ 上田市のサントミューゼで開催中の「生誕140年 吉田 博展」に出かけたついでに上田市・坂城町で火の見櫓探しをした。この日(20日)は12基の火の見櫓と出合った。本稿にその12基目、この日最後の火の見櫓を載せる。

見張台の下にスピーカーが付いている。この日見た12基の火の見櫓のうち、スピーカーが付いていたのは4基だった。この比率はどうだろう、多いのか少ないのか・・・。

屋根と見張り台の離れと両者の大きさのバランスが共によい。これが美形かどうかの基本的な指標。

信濃国分寺本堂(県宝)

三重塔(国の重要文化財)

819 上田市国分 撮影日170520

■ 信濃国分寺の前面道路沿いに火の見櫓が立っていた。全形を撮ろうとするも樹木が邪魔で(いつものことながら電線も邪魔)ダメだった。まあ、こんなこともあるでしょう。

818 上田市古里岩門 撮影日170520

■ 東信における一般的なタイプの火の見櫓。掛けてある消火ホースを目安に櫓高を約14、5mと推測する。

見張台に半鐘が無い。

櫓の途中で半鐘を吊り下げることができるところを探す。横架材に下げることはできない。ブレースが邪魔だから。この場所、踊り場の床の他には見当たらない。

櫓の横架材を利用して床をつくっているが、半鐘との高さ関係が良くない。床に立った状態で半鐘を叩くことができない。消防団員は体をどのようにして半鐘を叩いていたのだろう・・・。

817 上田市古里西野竹 撮影日170520

■ 長野県の東信・北信方面の火の見櫓はスレンダーな傾向にあるが、この火の見櫓もその部類に入ると思う。本当は見た目の印象ではなくて、総高/柱間の長さ(スパン)といった指標を示すべきだが・・・。

銀色に光り輝く、という表現が決して大袈裟でない火の見櫓と出合った。シルバー色の錆止め塗装をした直後であろう。このようにきちんとメンテナンスされている火の見櫓を見るのは嬉しいものだ。錆びてボロボロになったままの火の見櫓を見るときとは気持ちが全く違う。

とにかくこれほど輝いている火の見櫓を見るのは初めて。あちこちがレフ板の役目をするのだろう、屋根下地の様子がよくわかる写真が撮れた。

手すりに付けた消火ホース掛けの様子。手すりの鋼管?丸鋼?(鋼管はいつごろからあるのだろう・・・)に水平に付けたホース掛け、それを支える斜材を手すり子上端の平鋼から出し、先を垂直に曲げている。

これで消火ホースの表面が傷つくこともないだろうし(もっとも消火ホースはかなり丈夫だからホース掛けが例えばアングル材でも傷がつくこともないだろうが)、外側にずれて外れてしまうこともない。

観察すれば細かな部分の工夫も見えてくる。火の見櫓観察はまだまだ続く・・・。

816 上田市秋和 撮影日170520

■ 坂城町から国道18号で上田市へ引き返す途中でこの火の見櫓を見つけた。国道から少し脇道を入ったところに立っていた。

屋根頂部の飾りも蕨手も東信方面では馴染みの形。

815 坂城町上平 村上小学校 撮影日170520

■ 上田市から千曲川の左岸側を通る県道77号を北上していて、この火の見櫓が遠くから見えたとき、屋根がピラミッドの形で勾配が急なことに気がついた。

屋根の各面は鋼板1枚でつくられていることが圧倒的に多いが、この屋根はそうではなく、横葺きであることに気がついた。珍しいな、と思って近づいてみると・・・。

屋根に重ねて別の屋根をかけていることに気がついた。建設当初の屋根はやはり鋼板1枚でつくられていて、後年横葺きの屋根で覆っている。

上の写真で見る限り錆ている様子でもないから、最初からの屋根を保護するために覆ったというわけでもなさそうだ。

では他に考えられるのは・・・。初めからあった屋根は軒の出が無く、見張台と比べてかなり小さい。で、これではまずいということで、ひと回り大きな屋根を上に載せたのではないか、ということだが、この様子からそうではない。

191229 修正

814 坂城町上平 撮影日170520

■ 見張台が円形ではなく、4角形の火の見櫓は東信方面では少ないかも知れない。先日(20日)に見てきた火の見櫓では5基目で初めてだった。次稿に載せる火の見櫓を見つけたものの、その時直ちには駐車する場所が見つからず先に進んでこの火の見櫓と出合った。

屋根の頂部の避雷針に付けてある飾りは時々目にする形。この飾りも4隅の蕨手も細い部材で、繊細な印象。見張台の下にスピーカーを4つ取り付けてある。

ホース格納箱が倒れたままになっている。これはどうしたことだろう・・・。

813 坂城町上平 撮影日170520

■ 上田市から坂城町方面に向かって千曲川の左岸側を走って行った。途中で右岸側の方が火の見櫓がありそうだと景色を見て思ったが橋が無い・・・。で、この火の見櫓が見えた時はうれしかった。

錆止め塗装が施され、銀色に輝く屋根と見張り台。蝶の吻を思わせる蕨手。放射状に伸ばされた床下地材。

簡素なつくりの踊り場、短い脚。ホース格納箱と比べればその短さが分かる。

カンガルーポケット(櫓の1面に持ち出した踊り場)。ここで注目は床の外周材の両端を留めているブラケット。手すり材端部の処理の仕方。それから半鐘を吊り下げている腕木のアングル材の先端の形、吊り材の形。一見同じように見える火の見櫓でも細部に注目すると、みんなちがう。

久しぶりに書く。ひのみやぐら みんなちがって みんないい。