■ 塩尻市の桔梗ヶ原は長野県でも、いや全国でも有数のぶどうの産地。ワインの里としても知られている。

ぶどう園に注目。この時期、寒さ対策だろうか、幹にわらが巻いてある。春先にこのわらを焚いて中にこもっている虫を退治するのかもしれない。

幹のわら巻きが「繰り返し」を視覚的に強調している。縦横等間隔にぶどうの樹が並ぶ繰り返しの美学な光景。

このように果樹園を俯瞰できる場所は塩尻市内でも限られると思う。いままでは見過していたが、「平面的な繰り返しの美学」を意識し始めて見えてきた光景。

■ 繰り返しの美学、平面シリーズ。

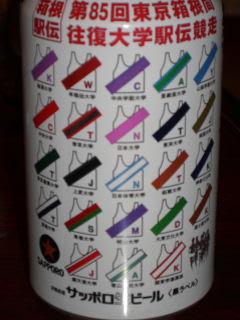

「男は黙ってサッポロビール」 三船敏郎が渋い声で言うこのコピーが昔一世を風靡しました。そのサッポロビールでこんな缶ビールを出していたんですね。箱根駅伝応援ビール。

前稿で繰り返しの美学を「何を繰り返すのか、どのように繰り返すのか」というふたつの観点で捉えようと書きました。

このデザインはシャツと襷が繰り返しの美学を構成する要素です。シャツは色も形も大きさも全て同じですが、襷は諸要素の内、色が繰り返しの対象から外されています。色が違うのは当然ですね。

繰り返しの美学、平面シリーズ。対象を建築に絞ってもいろいろありそうですが、とりあえず身近なところから。で、今回は缶ビールのデザインをとりあげました。

「ごめん、遅くなった・・・」

「あ、いえ。U1さんが遅刻するって珍しいですね」

「駐車場がいっぱいで、別の駐車場を探していたから・・・」

「そうですか。今日、なんだか混んでますよね」

「久しぶりにいい天気だからかな。梅も咲いているし。Kちゃん、それチーズケーキ?」

「あ、そうです。ここの美味しいんですよ」

「じゃ、コーヒーとそれにしよう」

「私、U1さんのブログ、読んでますけど、今年は日本庭園について勉強するとかって書いてありましたね・・・」

「そう、日本人の美意識について、少し勉強してみようと思って」

「ふ~ん。そうなんだ。それに繰り返しの美学も対象を広げるとかって書いてましたね」

「そう、よく読んでるね」

「だって、読めってパワハラ気味に私に強要するんだもん」

「パワハラ・・・、そんなことないでしょ。これ、京都で撮った銀行の写真だけど今までのって、みんな、こんな感じだったでしょ」

「あ、そうですね。おんなじものが、規則的に並んでいる、このパターン」

「繰り返しの美学って、何を繰り返すのか、どのように繰り返すのか というふたつの観点から捉えることができると思うんだよね。で、今までは建築に絞って、この写真のように全く同じものが等間隔に直線的に並ぶっていうパターンね。でも、ほらこの写真のようなパターンね。こういうのもあるんだよね」

「画面が光ってよく見えない。ちょっとカメラ貸して下さい。あ、これですか。これは同じ大きさのピンクと白の四角が市松模様に繰り返してますね」

「そう。平面的な繰り返し。それにピンクの四角のイノシシと白い四角の赤い花となにかな、も少しずつ形は違うけどそれも繰り返しているよね。こういうパターンも取り上げることにすると、いろいろあるよね」

「そうですね。私はさっきの写真のようなパターンに洗脳されちゃってますけど」

「そう、じゃこのひまわり畑は?」

「ここどこですか?」

「堀金の道の駅の南側の畑」

「あ、あそこですか」

「そう、去年かな、撮った写真」

「これも繰り返しの美学だって言われても・・・。ちょっと、なんていうのか・・・、ピンと来ないです」

「そう・・・」

「でも、ひまわりって本当に同じ方を向いているんですね」

「そうだね。でね、これがコスモスだったらどう?花の色が白やピンクや赤に近い色とかあるし、花の向きだってバラバラで、こんな風にそろわないよ。だからひまわり畑って、やっぱり繰り返してるんじゃないのかな?」

「そうか・・・。繰り返し度って言うんでしたっけ? 秩序度でしたっけ? それがコスモスよりひまわりの方が高いってこと、ですか?」

「そう。まあ、繰り返しの美学の対象というか範囲って曖昧だってことなんだね。こういうパターンも面白いかなと思って・・・、そうすれば街並みの美しさも繰り返しの美学ということで説明できる・・・」

「そうですね。そのことも書いていましたよね。ヨーロッパの街並みが美しいということで。う~ん、そうすると桜並木も繰り返しの美学、なんですか・・・」

■「U1さん、ブログに載せる本の写真ってどうしていつも斜めってるんですか?」と最近訊かれた。

「正面から撮るとストロボの光の反射で表紙が光ってしまうから。それと広角系レンズで撮ると、直線が曲がって写ってしまうから」と答えた(斜めってるって若者ことば?)。

『日本庭園』小野健吉/岩波新書を読み始めたばかりだというのに注文しておいた『細胞の意思 』団まりな/NHKブックスが届いてしまった。

**外的変化にしなやかに対応しながら的確に行動する細胞たちのけなげな姿を生き生きと描き、生命を分子メカニズムの総体ととらえる硬直した発想を越えて、細胞こそが自発性の根源であることを力強く打ち出す。生命という複雑な現象の本質に迫る野心作!**とカバーの折り返しにある。なかなか面白そう。週末に読もう。

もっとも、龍安寺の抽象的な石庭について、石の配置が黄金比によって決められているという説を採れば、石庭の美は数理的な秩序によるものということになるのかも知れないが・・・(石の配置が星座に拠っているという説もあるようだ)。

今年は繰り返しの美学の対象を広げ、さらにこのような日本庭園の美についても取り上げようと思っている。このことは既に書いた。美について広く考えてみよう、というわけだ。

そこで手始めに日本庭園をテーマにした本を何冊か読もうと思っているが、今日の夕方書店で『日本庭園』という岩波新書の新刊を買い求めた。副題に「空間の美の歴史」とある。

しばらく前に『日本の庭園 造景の技とこころ』進士五十八/中公新書を読んだが、類書を何冊か読むことで、日本庭園の美などという曖昧な輪郭が次第にはっきり見えてくるのではないか、と期待している。

どうしても岩波新書の表紙は滲んでしまう、なぜだろう・・・。

知識の無いものは見えない。視覚的に受容しても脳が認識しない。過日京都に出かけた際、青蓮院でガイドさんに小堀遠州作の名庭だと説明されても??となるだけだった。

まずは日本庭園に関する基礎的な知識を得ることだ。でも日本の歴史を知らないからなぁ・・・。

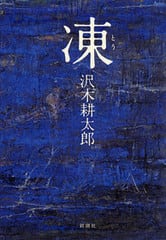

■「生還物」などというジャンルがあるのかどうかは知らないが、奇跡の生還を果たした人の手記、ドキュメント本は案外多い。

『ミニヤコンカ奇跡の生還』独占手記 松田宏也/山と渓谷社 には凍傷におかされて指が真っ黒になった手と足の写真が載っている。

『凍』沢木耕太郎/新潮文庫の妙子さんも凍傷になって炭化して真っ黒になった手の指を十本とも付け根から切ってしまったが、おそらくこんなだったんだろうなと思って写真を見た。

昨日『凍』を一気に読了した。午前中200ページくらい、午後久しぶりのカフェシュトラッセで残りの150ページ。

この本で特に感動的なのは第十章「喪失と獲得」(全十一章)だ。この章を読みながら、涙をこらえることが出来なかった。

**指はまったくなくても、手のひらで包丁の柄を包み込むようにして持って切ることができるようになったのだ。やがて二本の箸を使えるようになった。親指と人指し指の間にわずかに残った股にはさみ、手のひらに包み込んで、コントロールする方法を体得したのだ。**

指が無くなっても悲観することなく、前向きに生きる。その姿勢に感動した。泣けた。

他にも感動的なところは何箇所もあるが次の箇所を引用しておく。**死ぬ人は諦めて死ぬのだ。僕たちは決して諦めない。だから、絶対に死なない。**

池澤夏樹の解説文の最後に**山野井泰史と妙子はギャチュンカンから五年後の二〇〇七年、グリーンランドで標高差千三百メートルという岸壁に挑戦し、十七日かけて登頂に成功した。凍傷で得たハンディキャップを前提として次の山に挑む。そこが次の出発点になる。**とある。

どこまでもすごい夫婦だ。

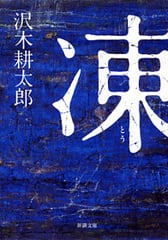

■ 単行本(左)と文庫本のカバーデザイン(新潮社のHPより)。私の好みは右、文庫本のデザイン。余分なものを排除して対象にキッチリ迫ったデザインが好き。

『凍』沢木耕太郎/新潮文庫を読了。

**一本の指を失っただけで、人は絶望するかもしれない。しかし、十八本の指を失ったことは、妙子を別に悲観的にさせることはなかった。(中略)大事なのはこの手でどのように生きていくかということだけだ。**

ヒマラヤ ギャチュンカンから奇跡の生還を果たした夫婦、山野井と妙子。妙子は凍傷を負った両手の指十本全てを付け根から切り落とすことになっても決して悲観しない。生へのひたむきさに思わず涙ぐんでしまった。

沢木耕太郎は『深夜特急』を単行本で、『檀』を文庫で読んで以来何年ぶりだろう・・・。

**信長は、さきほどから、棟梁たちの天主指図を一心に見比べている。(中略)又右衛門にとって、今日の集まりは針のむしろである。総棟梁である自分の指図が採用されたところで当り前。信長がほかの棟梁の指図を気に入ったとすれば、総棟梁としての面目は地に墜ちる。**

『火天の城』に出てくる、今でいうプロポーザルの場面。

二の丸御殿にあつめられた大工棟梁たちが信長の前で自分の提案図面(指図)をもとに簡単にプレゼンをする。

各提案に対して信長は「この天主はいかにも重厚である」「おもしろい」「池上の工夫はさすがである」などと簡単に講評する。

「これもよい。望楼が秀逸である。八角堂とは、よくぞ勘考した」という講評を得たのが又右衛門の提案。

最終的に「絢爛な又右衛門の指図で建てよ」という信長の言葉で決定したのが**黒い櫓の上に、赤い柱の八角堂がのり、その上に、金柱の黒い楼閣がのっている。望楼の屋根は朱瓦で(後略)**というこの案。↓

女乱波(スパイ)のハニートラップあり、**天主の異変に最初に気づいたのは以俊だった。(中略)床の傾いているのがはっきりわかった。部屋の中心と端とでは、二寸以上の高低差があった。(後略)**と完成間近の城に異変ありで、物語はなかなか面白い展開。

そして最後、**七層の塔が、轟音とともに崩れ落ちた。**と物語は終る。

さて、次は沢木耕太郎の『凍』。

■ 山本兼一さんの『火天の城』文春文庫を面白く読んでいるが、ちょっと寄り道をして『藤森照信、素材の旅』新建築社を読んだ。

この本、白いカバーにいくつか丸い穴があいていて表紙がちらほら顔をのぞかせている。面白いデザイン。

現代の建築は鉄とコンクリートとガラスで出来ている。藤森さんの建築は土と石と木で出来ている。今ではほとんど使われなくなってしまった自然素材にこだわる藤森さんの建築用自然素材の加工現場紀行、そして加工体験記。

奈良県桜井市では檜皮(ひわだ)はがしに挑戦、島根県木次町では柿(こけら)板の加工に挑戦。

柿(こけら)という漢字は柿(かき)と区別がつかないが、こけらには横棒の上のテンがなくて、縦の棒が貫いている。

岡山県の牛窓町では焼杉に挑戦、栃木県大谷町では大谷石の表面加工に挑戦、などなど。

あとがきによると、この本は戸田建設の広報誌に92年から連載中の「建築用自然素材を訪ねる旅」の中から20回分をまとめたものだそうだ。

「どこでどのようにつくられているのかを知っている材料を使う。これワ、設計の基本だゼ」石山修武さんならこの本の解説にこんなことを書きそうだ。

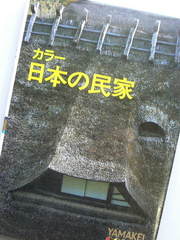

■ この本を神田の南洋堂で買い求めたのが1980年の2月。全国各地の民家を美しい写真で紹介しています。高知県梼原町の民家の写真(下)にすっかり魅せられてしまいました。

『カラー日本の民家』山と渓谷社に掲載されている民家

ここに行ってみたい・・・。

翌月(1980年3月)、ただこの民家を見たいとの思いから、四国まで出かけたのでした。高知県の海岸沿いの町 須崎から四万十川上流の谷間の町 梼原まではバスで2時間半。

本に載っている民家を見ることが出来ました。

堂々とした屋根ですね。立派な針目覆い、その上に一本の化粧竹が付いています。棟周りは雨で傷みやすいので、上の写真に写っているようにカラートタンにしてしまっているものも少なくありません。もうこんな立派な屋根を見ることはほとんど出来ないでしょう。

■ 繰り返しの美学 京都の昼と夜。

「繰り返しの美学」 構成要素を繰り返すという単純なルール。それによって秩序づけられた状態に美を見いだそう、という試み。

いままで対象を建築に限定してきた。従って、取り上げてきたのは建築の構成要素の繰り返し。しかも構成要素は色も形も大きさも全て同じというタイトな条件、そして直線的な繰り返し。

左の軒先はこの実例。構造的な機能はおそらくないであろう、化粧の垂木というか、力板。色も形も大きさも同じ要素の直線的な繰り返し。先週末に出かけた京都、三年坂(たぶん)で採取した。

対象を広げると、右のような帯の柄にも繰り返しの美学を見出すことができる。梅の花をモチーフにしたであろう同じ輪郭の繰り返し。だがその中のデザインはそれぞれ違っている。しかも直線的な繰り返しではなく、平面的に広がる繰り返し。

軒先の例と比べると、かなり緩(ゆる)やかな繰り返しだ。

繰り返しの美学の対象は実に広いし、繰り返す構成要素の「属性」も全て同じ場合から、その一部のみが同じという場合のように「繰り返し度」(とでもいったらいいのか)にも幅がある。

ヨーロッパの古い町を俯瞰すると赤茶色の瓦屋根が平面的に繰り返されていることが分かる。その光景を美しいと感じるのはそこに緩やかな秩序、繰り返しの美を観ているから。

秩序づけられた状態をなぜ美しいと感じるのか。それは脳が秩序を歓迎するから。説明になっていないが、「繰り返しの美学」は数学の公理のようなものだと理解するしかない、というのが私の結論。

今年は少し対象を広げて「繰り返しの美学」を取り上げたいと思っている。清水の舞台の木組みやこの帯を取り上げたのは、その実践。

■ 幼なじみ10人の「28会」。海外旅行2回、国内旅行2回。今回で5回目、京都旅行で初めて全員参加が実現した。

小型の観光バスで8時に出発。「朝からビール」な旅行。ガイドさん同行の旅行って一体何年ぶりだろう・・・。

およそ4時間で京都着、で、まず金閣寺。ここは銀閣寺のようなアプローチ空間の演出はない。金ぴかの建築なのに周囲と違和感なく調和しているのは何故だろう・・・。理由が分からない、1階が金ぴかでないから? ここでは持ち出し梁の繰り返しに注目。梁の小口の白が映えている。

次、北野天満宮。梅が見頃だった。ここでも繰り返しの美学に注目。

青蓮院、ここは初めて。小堀遠州作の庭に注目するも、繰り返しの美学に慣れてしまっていて・・・。庭を観察しても美が「見えない」。朝からビールで酩酊してたから名庭が見えなかった?

夕食は老舗の割烹で京料理。「和服の女性」の帯の柄を観察。平面的に広がる繰り返しにみる美。

2日目。まずは清水寺。本堂舞台の木組みに注目、貫の天端に付けられた雨除けの板によって強調されている、繰り返しの美学。

ちょっと足を伸ばして八坂の塔へ。「五重塔の美は屋根の繰り返しにあり」

京都を離れて近江八幡へ。近江牛のステーキで元気になって、板張りの外壁の繰り返しで緩やかに秩序づけられた古い街並みを歩く。

安土町にて「信長の館」を見学。再現された安土城天主の最上部5階、6階部分に注目。安土城築城の物語『火天の城』山本兼一/文春文庫を読書中なので、興味深かった。

非日常な2日間、有意義だった。ガイドさん(深い知識、感服)と運転手さん、そして幹事のN君はじめみんなに感謝。

4修学旅行では外せない清水寺。

本堂屋根の瓦

繰り返しの美学な本堂舞台の構造。貫上部の雨除け板がリズミカルで美しい。

5近江八幡の街並み

板張りの外壁、その繰り返しが街並みにゆるやかな秩序をつくっている。

白雲館(確か登録有形文化財)

館内のステンドグラス(横フレを縦に載せる)

■ この週末、幼なじみ10人で京都へ。

絵はがきのような写真ばかりではつまらないので、例によって繰り返しの美学なシーンに注目。以下見学コース順に掲載。

1金閣寺

野だて傘の下で抹茶をいただく。

2菅原道真を祀る北野天満宮

拝殿、ここでも繰り返しの美学なシーンに注目。

北野天満宮といえばやはり梅。

3青蓮院 小堀遠州の作と伝えられている庭

繰り返しの美学なシーンを探すと・・・。

4夜

酔っても繰り返しの美学な帯に注目 京料理 花楽にて