お知らせ

4月16日からブログを「透明タペストリー2」へ移行します。

2006年に開設し、既に18年経過しました。そのため、保存写真のデータ量が定量に迫っているのです。

このブログを延命するために、写真を掲載しないで、記事だけ書くなど対策を検討します。

それまでは、両ブログに記事を掲載する予定です。

よろしくお願いします。

透明タペストリー2 ⇦ クリックしていただくと 透明タペストリー2 を閲覧いただけます。

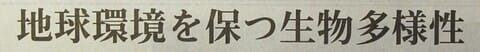

■ 3月23日(日)の信濃毎日新聞の子ども向けの紙面の「知りたい! ホントの恐竜」という連載に上掲した見出しの記事が載っていた(*1)。

なぜ、恐竜は絶滅したのか?

この問いに、おじ(い)ちゃんは「メキシコのユカタン半島に巨大な隕石が落下して、地球の環境が激変してしまったから」くらいしか答えることができない。ユカタン半島は知っていた。いつ頃かは知らなかった。隕石の大きさも具体的には知らなかった。

記事には、約6600万年前ということ、巨大な隕石は、直径が約10kmだったということが書かれている。知らなかったのは、この時、海の生物の7割以上が絶滅したこと。それから、陸上の生物のなんと9割が絶滅した、ということ。絶滅したのは恐竜だけじゃなかった・・・。知らなかった。考えてみれば、恐竜だけ絶滅するということはないはずだ。

記事はこの出来事を紹介した後、次のようなことを伝えている。

**(前略)今は、この時の絶滅と同じくらい、もしかしたらより壊滅的な大量絶滅のまっただ中かもしれないからです。例えば、ここ50年ほどで魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類といった脊椎動物の68%が姿を消しているという記録があります。**

ぼくは、ここを読んで思わず「えっ!」と声を上げてしまった。知らなかった、こんなに深刻な事態だなんて・・・。

*1 連載記事の執筆者は北海道大学総合博物館教授・小林快次さん

360

360

320

320

280

280