① ②

③

■**この人は、学術的な大著をそれに似合った文体でものすかたわら、啓蒙書のスタイルを借りて、荒唐無稽な法螺話をでっちあげたりする。(中略)まともな建築家たち(?)がそれはないだろうというようなルール違反をやりながら、ぬけぬけとそれが「思想」なのだといったりする。**

前回取り上げた磯崎新さんが「乞食照信を論ず」というエッセイのなかでこのように書いています。

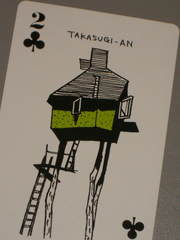

学術的な大著に①を荒唐無稽な法螺話(かどうか・・・)に②をルール違反に③の高過庵を対応させてみました。ルール違反ってべつにこの建築が基準法違反ということではないです、誤解なきよう。(農地内の工作物扱いということだそうで・・・)

④神長官守矢史料館の内観

藤森さんの建築家としてのデビュー作、神長官守矢史料館は守矢家七八代当主の守矢早苗さんが藤森さんと幼なじみだったことから「大学の建築の先生になっている照信ちゃん」に白羽の矢を立てて設計を依頼したそうです(「タンポポハウスのできるまで」による)。

今回、引いたカードの「高過庵」はこの史料館のすぐ近くにあります。藤森さんが自分ちの畑に山から切り出してきた栗の木を立ててその上に茶室を造ってしまったというわけです。

しまった!高すぎた! とこの茶室に高過庵と命名したのでしょう。藤森さんらしいユーモアを感じます。

私が撮った高過庵はイラストの高過庵とは違って下のハシゴが外してあります(分かりにくいですが)。まさか木を登って中に入ろうなどと考える人はいないでしょう。

同様に史料館では収蔵庫に至る階段を外してあります(内観写真)。貴重品が納められているのでしょう。どちらも防犯としては完璧。

建築家はよく同じ手法を繰り返します。確か赤瀬川原平さんの「ニラハウス」でも藤森さんは同じことをしていたような気がします。資料が手元に無いので未確認ですが・・・。