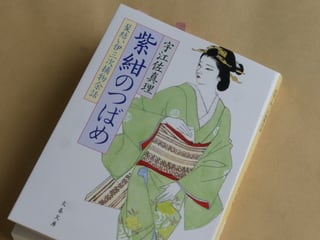

■ 髪結い伊三次捕物余話「紫紺のつばめ」を読み終えた。短編5編の連作。シリーズ第1弾とはかなり雰囲気が違って、ストーリーの動きというか変化が激しい。

第1話で伊三次とお文は別れてしまう(いずれよりを戻すことになるが)。第2話では伊三次の幼なじみが死んでしまう。第3話ではなんと、伊三次に殺人の嫌疑が。第4話は同心の不破友之進の妻の仇討ち。そして第5話はお文の女中・おみつと下っ引きの弥八の恋が事件と共に描かれる。

まだ読み始めたばかりでよく分からないが、このシリーズで宇江佐さんはいろんな試みをしているのだろう。

さて次は、シリーズ第3段「さらば深川」だ。