● 早いもので今日で6月も終わり。今月ブログに登場した本たち。来月村上春樹を巡る旅を終える予定。

● 楡周平。米国企業に在籍中に書いたデビュー作『Cの福音』がいきなりベストセラーになった。その後「朝倉恭介シリーズ」として6巻発表された(写真/宝島社文庫)。大沢在昌の『新宿鮫』シリーズを凌ぐ面白さだ(SK君におすすめ)。

『フェイク』角川文庫、昨晩久しぶりにこの作家の作品を読んだ。

岩崎陽一、彼は大卒後銀座の高級クラブでボーイとして働き出す。陽一の親友の謙介、女友達のさくら、クラブの新しいママの摩耶、クラブの客として登場する製薬会社の社長山野や貿易会社の社長真壁、裏社会の人達。 銀座の高級クラブを舞台に繰り広げられる「フェイク」なマネーゲーム・・・。

この作家の作品はどれも悪にも必要な「知性」を感ずる。一晩で100万、200万と使う客を相手にしている陽一や摩耶達が考えた、その10倍、100倍儲ける方法とは・・・。

「朝倉恭介シリーズ」や『マリア・プロジェクト』角川文庫とは全く異なる夜の銀座の世界。ワイン、競輪、株取引 これらを対象に繰り出される「裏技」とは。

さて、寄り道はこのくらいにして村上春樹に戻ろう。『羊をめぐる冒険』の続編とも位置付けられている『ダンス・ダンス・ダンス』から。

● 今年は満月が13回ある。ということは満月が2回ある月があるということ。今月がそうで、1日と30日が満月だ。

昔の人は月を身近に感じていたのだろう。十五夜を過ぎてから十六夜、立待月、居待月、寝待月、更待月と月の出の時刻に応じた名前が付けられている。

月が関係する昔ばなし、かぐや姫。考えてみるとずいぶんSFチックな物語だが月を見ながら構想したのかもしれない。

小説のタイトルで月がつくものといえばやはりモームの『月と六ペンス』だろう。北杜夫がこのタイトルを意識した『月と10セント』という旅行記を書いている。新潮文庫に収録されていたが、もう絶版になっているだろう。

梅雨時だから明日の夕方、東の山からゆっくりと昇ってくる月を観ることができるかどうか・・・。朝日が昇るとき程ドラマチックではないが、月が昇るときも風情があっていいものだ。

■ yom yom3号の色は黄色だろうと予想していたが、緑だった。今回も人気作家の作品がズラリならんでいる。重松清 川上弘美 沢木耕太郎 北村薫 唯川恵 角田光代 恩田陸 伊坂幸太郎・・・

川上弘美の読み切り小説のタイトルは「急降下するエレベーター」、惜しい11字だ。「急降下するエレベータ」ならば10字だった。エレベーター、エレベータ コンピューター、コンピュータ どちらも使う。 このような場合には伸ばさない方が一般的なような気がする、確かそのような約束事が出来たように記憶しているが・・・。

3冊並べるとにぎやかだ。 毎号同じ色のほうが私は好きだ。もちろん次号は何色だろう・・・、と楽しみでもあるが。これから先どんな色が使われるのだろう。毎号恣意的に決めるのではなくて何か方針でもあればいいのに。

■ このところタイトルの字数を10字と制約をつけて遊んでいる。この本のタイトルはちょうど10字。

著者の福岡伸一氏は分子生物学者。とにかく文章がうまい。生命とはなにか?この問いに多くの分子生物学者が明快な答えを出そうと長年研究を続けてきた。著者はその歴史を振り返りつつ自身が到達した生命観を綴る。

各章の見出しが秀逸だ。

第7章 チャンスは、準備された心に降り立つ

第10章 たんぱく質のかすかな口づけ

第15章 時間という名の解けない折り紙

高度な内容を平易に説明することは難しい。定義が厳密性を欠いたり概念が曖昧になったりしがちだが、著者はそれを避けて喩えをうまく使いながら務めて分かりやすく生命観を説いている。

著者は生命を「動的平衡にある流れである」と定義しているがそれをエピローグで次のように説明する。

**生命という名の動的な平衡は、それ自体、いずれの瞬間でも危ういまでのバランスをとりつつ、同時に時間軸の上を一方向にたどりながら折りたたまれている。それが動的な平衡の謂(い)いである。それは決して逆戻りのできない営みであり、同時に、どの瞬間でもすでに完成された仕組みなのである。**

エピローグに記されたこの一節が、プロローグで**なにかを定義するとき、属性を挙げて対象を記述することは比較的たやすい。しかし、対象の本質を明示的に記述することはまったくたやすいことではない。**と記した著者の「生命」とはなにか? に対する回答だ。

それにしてもいい本と出合った。村上春樹に戻る前にあと数冊寄り道をする。

■ 幸田真音さんは作家になる前、国際金融市場の現場で仕事をしていた。そのときの経験や知識を活かしていままで経済社会で熱く生きる人間達を描いてきた。

『コイン・トス』講談社文庫 はそんな幸田さんが描いた大人の恋の物語。**ふたりの運命を託した遠い日の約束が甦る** 帯に惹かれて購入、読了。

主人公の篠山孝男と北原冴子、ふたりはある証券会社の同僚。冴子は画商になりたいと、会社を辞めてニューヨークへ行ってしまう。篠山がニューヨークの本店で開かれる会議に出席することになり、ふたりはある店で再会。

コインをトスして表が出たら、今夜ニューヨークで、もしも裏が出たら東京で・・・。表が出たか裏が出たかは書かないでおく。

その後ふたりは国際電話で話をするようになる。

「決まったのよ。ついに絵が売れたの。これでやっと一息つけるわ」

「よかったな。おめでとう。それじゃ東京でお祝いをしなきゃな」

売れた絵の搬入日は2001年9月11日。冴子は搬入先の世界貿易センタービルに向かう・・・。

こういうサスペンスフルな小説のストーリーは書かないほうがいいだろう。冴子は事件後行方不明になってしまうから、その後物語はふたりを中心に展開していかないのは仕方がないが、やはり少し物足りない。でもこういうスタイルの恋愛小説も好みだ。更に続きが読みたくなるエンディングだった。幸田さんには続編を期待したい。

主人公の篠山孝男は既にこの小説に登場している。

● 村上春樹、小休止。 『猛スピードで母は』長嶋有を猛スピードで読了。

なぜこの作品が芥川賞?、分からない・・・。このところ村上春樹の世界にすっかり浸かってしまっていて他の作品にうまく同調できないのかもしれない。

「猛スピードで母はどうしちゃったのかも気になる」って友人のメールにあったけれど、息子を乗せたシビックを運転する母がアクセルを思い切り踏み込んで猛スピードでワーゲン十台を追い抜いたって、それがどうした。

離婚した母の生活を小学生のひとり息子の目を通して描く・・・でもないな、一体この短編で作家は何を描きたかったんだろう・・・。

さてと、羊に戻ろう・・・。

●『羊をめぐる冒険』村上春樹/講談社文庫 上巻を読み終えた。オシャレなカバーデザインに描かれた星印のついた羊の意味が分かった。なるほどね。ようやくこの羊をめぐる冒険が始まった。これからどんな展開になるんだろう・・・。今夜から下巻を読む。

ところでこの物語が始まってまもなく大江健三郎の名前が出てくる。初期3部作の第2作目の『1973年のピンボール』というタイトルは大江健三郎の『万延元年のフットボール』を意識したものだとネット上に出ていた。なるほどね。

『万延元年のフットボール』は1967年に第一刷が発行されている。もうすっかり内容を忘れてしまっている。大江健三郎・・・、随分長いこと読んでいない。でも今さら大江作品を読もうという気にはならない。私にとっては過去の作家だ。

□

□

● 書棚を眺めていてこの本があることに気がついた。『日出る国の工場』平凡社 87年、20年前に発行されたノンフィクション。パラパラとページを繰ってみたが、内容を全く覚えていない。

安西水丸さんとのコンビの本は新潮文庫に何冊か収められている。今回の村上春樹を巡る80日間の旅行の対象は中・長編小説、ノンフィクションや翻訳本は含まれていない。熱心な村上ファンはおそらくこれらの本も読んでいるに違いないが、そこまでこの作家に集中しようとは思わない。

昨日の朝刊に第一回大江健三郎賞を受賞した長嶋有さんと大江さんとの公開対談の様子が紹介されていた。長嶋さんの作品は全く未読、芥川賞受賞作の『猛スピードで母は』は確か文春文庫に収められていたように記憶している。今度読んでみよう。

右の写真。この季節限定、木曽地方の名物「ほうば巻」。朴(ほお)の木の葉で包んだ餅菓子。米の粉を練って作った皮の中にあずき餡を入れ、朴の葉で包んで蒸して作る。柏餅の朴葉バージョン。「ほおば巻」が正しいと思うが「ほうば巻」と表記されている。

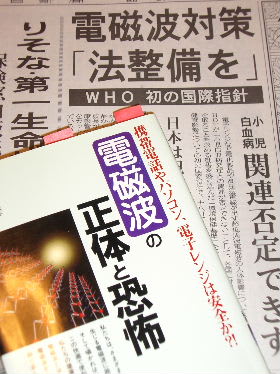

■ 今朝(18日)の信濃毎日新聞の一面トップはこの記事だった(但し朝日新聞には全く載っていなかった)。

電磁波と小児白血病の関連は否定できないとWHOが見解を示し、各国に対策法の整備など予防的な措置を取ることを求める勧告を盛り込んだ「環境保健基準」をまとめた、とこの記事は報じている。

電磁波の危険性は以前から指摘されていた。ただし日本では国民の健康や安全は最優先されない、ということは過去のいくつかの事例が示す通り。

『電磁波の正体と恐怖』小山寿(ひさし)/河出書房新社 によると環境庁(当時)は1995年に「電磁波の人体への影響の有無は結論付けることはできない」と発表し、通産省(当時)は「現時点において、五〇ヘルツないしは六〇ヘルツの周波数の磁界により、人の健康に有害な影響があるという証拠は認められない(後略)」と発表したという。

この手の本はなんとなく「とんでも本」というイメージがつきまとうが、時にはホンマカイナ、と疑いの目を持ちつつ読むことも必要ではないかと思う。

「電磁波で小児ガン発生」というショッキングな報告は「アメリカ免疫学ジャーナル」という雑誌に1979年に発表されたと著者はこの本に書いている。それから既に30年近くも経っている。

**他国に比べて電磁波対策が送れている日本の行政に、重い腰を上げるきっかけを与えるという点で意義深い。**と新聞の解説文にある。

何年後にこの国の行政は電磁波対策をとるのだろう・・・。

『風の歌を聴け』

『1973年のピンボール』

『羊をめぐる冒険』

『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』

『ノルウェイの森』

『ダンス・ダンス・ダンス』

『国境の南、太陽の西』

『ねじまき鳥クロニクル』

『スプートニクの恋人』

『海辺のカフカ』

『アフターダーク』

村上春樹の中・長編小説を発表年順に並べるとこのようになる。

アドバイスに従って順番に読み進むことにする。

茶色は既読。『ノルウェイの森』は今回再読する予定。

上の写真は初期三部作。今夜から『羊をめぐる冒険』を読み始める。前二作はどうもストーリーが細切れでうまくその中に入り込んでいけなかった。それに比べてこの作品はストーリーがうまく流れていく、という印象。これからどのようなプロセスを経て『海辺のカフカ』『アフターダーク』に至るのか興味深い。

■ 数年前に読んだ新書を取り出した。今夜再読しようと思う。この本の著者の月岡祐紀子さんは東京育ちの24才、大学を卒業したばかりの娘さん。

四国八十八ヵ所の霊場巡りは遠い昔から今日まで静かなブームが続いている。空海の修行の追体験というのが本来の意味かもしれないが、いろんな人がいろんな思いで遍路をしている。

徒歩ではなくバイクやタクシーを利用して遍路をする人や区切り打ちで遍路を続けている人も多いと聞く。でもやはり歩き遍路を通しでするのが本来の姿だろう。

ケロケロさんは昔から村上春樹本を読み続けてきたファンのようだ。80日間で村上春樹の世界を巡ると書いたら、20年も前から読み続けているとコメントをいただいた。そして出版順に読む方が理解しやすいとも改めてコメントしていただいた。

複数の物語が繋がって大きな物語を形成していることがあるのかも知れないし、同じ人物か繰り返し登場することもあるのだろう。メタファーの意味も理解しやすいのかもしれない。

ここはふりだしに戻って『風の歌を聴け』からきちんと通しで村上春樹の歩き遍路を試みよう・・・。

さて本に戻ろう。月岡さんはごぜ三味線の継承者、巡礼先で奉納演奏をする。あちこちで受けるお接待、人とのふれあい、行程1,400キロの「再生」の旅。

この本はまだ書店で入手できるだろうか、おすすめの1冊。

民家 遠い昔の記録 (197910)

川越には久しく出かけていない。

この写真は金物屋「まちかん」、他にも和菓子の「亀屋」や松崎屋運動具店など、この年に撮った写真を保存してある。

火災に備えて莫大な建設費用を費やして造った蔵、その街並みは情緒が漂う。今でも健在であることを願う。

●スタニスワフ・レムの『ソラリスの陽のもとに』(ハヤカワ文庫)はSF小説の傑作だと思う。惑星ソラリスの海は、心の深層のメタファーだと理解することも出来るだろう。心の奥底にあるものを具現化して目の前に提示する。

では、長編小説『海辺のカフカ』でカフカ少年が最後に奥深く入り込んで行く「森」は何を意味しているんだろう。それはソラリスの海と同様、心の深層のメタファーなのかもしれない。

この「森」はカフカが求めていたものを目の前に出現させた、ソラリスの海のように・・・。そうして彼の母親である佐伯さんが出現してきた。

**「そしてあなたは捨てられてはならないものに捨てられた」と佐伯さんは言う。「ねえ、田村くん、あなたは私のことをゆるしてくれる?」

「僕にあなたをゆるす資格があるんですか?」

彼女は僕の肩に向かって何度かうなずく。「もし怒りや恐怖があなたをさまたげないのなら」

「佐伯さん、もし僕にそうする資格があるなら、僕はあなたをゆるします」と僕は言う。

カフカの母親は彼が幼少のとき家を出て行った。その母親を許した瞬間だ。15歳のカフカ少年の旅、それは消えた母親との和解を求めた旅だったと言えるだろう。ナカタさんは彼の旅のサポート役だったんだ、きっと。

佐伯さんとナカタさんはそれぞれの役目を終えて静かに消えていった。

村上春樹ファンには申し訳ないが、僕は彼を単なる流行作家だと認識していた。今、その認識を改めることを躊躇しない。

●『海辺のカフカ』は文庫本で上巻が486ページ、下巻が528ページ 計1,000ページを越える長編小説だ。ようやく下巻の半分くらいまで読み進んだ。

ナカタさんと、彼の旅に同行して四国までやってきたホシノさんがとうとう「甲村記念図書館」に行き着いた。パラレルに進行してきたふたつの物語がいよいよ重なってきた!!

この図書館の館長の佐伯さんとカフカ少年のセックスはなんとも多義的だ。佐伯さんはカフカの母親であり、同い年の少女であり、50代の美しいおばさんでもあるし、佐伯さんにとってカフカは亡くなったかつての恋人でもあるのだから。

**「君はいつか君の手でお父さんを殺し、いつかお母さんと交わることになる---そうお父さんが言ったわけだね」

僕は何度かうなずく。

「それはオイディプス王が受けた予言と全く同じだ。そのことはもちろん君にはわかっているんだろうね?」**

既に上巻の最後に図書館の司書というか、助手の大島さんがこんなことを言っている。「君」とはもちろんカフカのことだが、同時に読者を指しているようにも読める。読者に対する駄目押しだ。

カフカの父親、田村浩一はカフカが家を出た後に殺されている。カフカが「直接」殺したわけではない、しかしその時四国高松にいた彼のシャツに付いていた血が意味するものは・・・。

この長編小説は表層を追うだけでも充分堪能できるし、多用される暗喩表現をどう読み取るかによってれぞれの読者に異なった深層世界が展開する。

今夜もブログどころではない・・・。あしたは休日、久しぶりに今夜は夜更かしをして一気読みをするか。