■ ♪ 時の流れに身をまかせ と歌ったのはテレサ・テンだけど、それじゃいけないような気がする。でも抗いようもないか・・・。

時の流れがますます速くなったような気がする。もう1月が終わる・・・。

このところ本を読みた~いという気持ちが強い。2023年度の調査結果、と記憶しているが、1か月に1冊も本を読まないという人が、およそ6割だったとのことだ。でも、そういう人たちをとやかく言うつもりは全くない。

ぼくはレイ・ブラッドベリが『華氏451度』(ハヤカワ文庫2014年)で描いた、本を所持することも本を読むことも禁じられた社会で生きていくのはつらいと思う。本のない生活は考えられない。

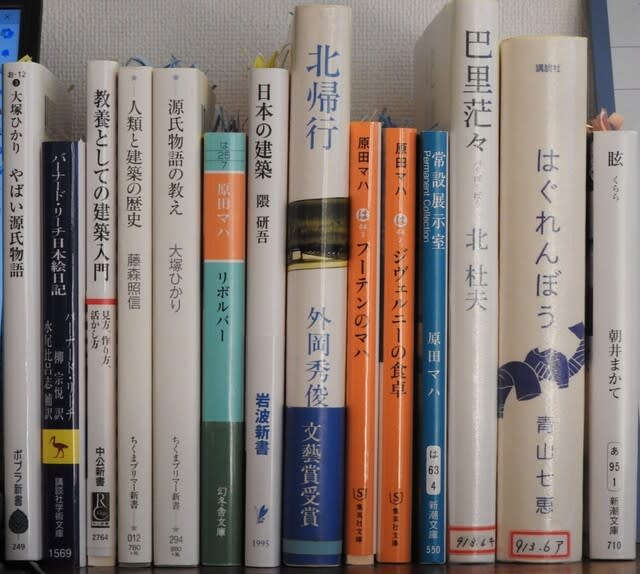

1月に読んだ本は9冊(内2冊は図書館)だった。書名を挙げておきたい。

『方舟さくら丸』安部公房(新潮社)

『免疫力を強くする』宮坂昌之(講談社ブルーバックス)

『「罪と罰」を読まない』三浦しをん他(文春文庫)

『日米戦争と戦後日本』五百旗頭(いおきべ)真(大阪書籍)

『天保悪党伝』藤沢周平(新潮文庫)

『日本文化の多重構造』佐々木高明(小学館)

『ゴッホは星空に何を見たか』谷口義明(光文社新書)

『大江健三郎 江藤 淳 全対話』(中央公論新社)*

『お地蔵さまのことば』吉田さらさ(ディスカヴァー・トゥエンティワン)*

*印:図書館本

『日米戦争と戦後日本』は五百旗頭氏がワシントンD.C.の公文書館をはじめ、各地の図書館で原資料を集め、関係者を訪ねてオーラル・ヒストリーを集積したということから(講談社学術文庫にもなっているが、そのあとがきによる)、アメリカ側の事情が詳しく書かれている。アメリカは開戦直後に対日占領政策の検討を始めていたという。冷静に分析すればアメリカが勝利することは、日本でも分かっていたのだから、驚くにはあたらないか。太平洋戦争関連の本は読み続けたい。

『日本文化の多重構造』は佐々木高明氏の「日本文化論」総集成。先日観た映画『鹿の国』にも関係する内容の記述もあった。良書。

『大江健三郎 江藤 淳 全対話』 江藤 淳は凄い読み手だ。『万延元年のフットボール』をきっちり読み解いてる。江藤 淳による大江健三郎の作品論として読むこともできる。

360

360 520

520 360

360