拝殿の前に鎮座する狛犬(右:阿形の獅子) 背景に紅梅

左:吽形の狛犬 背景に白梅

■ 久しぶりの狛犬観察。整った姿・形の狛犬だ。表情にも迫力がある。

石工 大竹豊吉、井亀 泉 彫

建立 大正元年(1912年)

拝殿の前に鎮座する狛犬(右:阿形の獅子) 背景に紅梅

左:吽形の狛犬 背景に白梅

■ 久しぶりの狛犬観察。整った姿・形の狛犬だ。表情にも迫力がある。

石工 大竹豊吉、井亀 泉 彫

建立 大正元年(1912年)

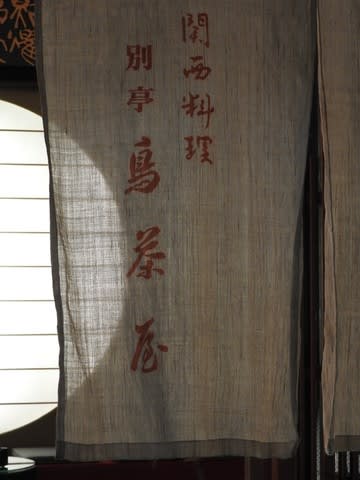

■ 東京駅で友人と別れる。それから中央線、総武線と乗り継いで飯田橋駅で下車、神楽坂に向かう。今回の上京目的は大学時代の恩師を囲む会に出席することだった。

この日集まったのは恩師のM先生、学年が一つ上のKさん、学年が一つ下の5人、私、以上の8人。H君やI君とは30数年ぶりの再会だった。OB会も毎年開催されているが、人数が多すぎてじっくり話ができないということで、私が研究室に在席していた頃の卒研生が何年か前からこの会を開いている。

近況報告をして酒。「不健康」自慢をして酒。研究室での思い出を語り酒、酒、酒。こうして神楽坂の夜は更けて・・・。

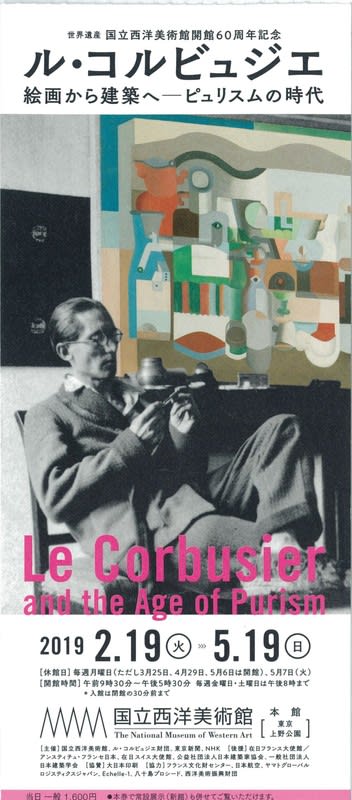

■ 今月23日(土曜日)、塩尻駅6時59分発のスーパーあずさ4号で東京へ。新宿駅で山手線に乗り換えて上野へ。上野駅で待ち合わせしていた東京の友人と西洋美術館へ向かう。目的は「ル・コルビュジエ 絵画から建築へ ― ピュリスムの時代」鑑賞、その前に2016年7月に世界文化遺産に登録された美術館観察。

正面外観 玉石が埋め込まれた外壁パネル 外壁下端にコンクリート打ち放しのボーダー

ル・コルビュジエと言えばピロティ 柱と壁とサイズのバランスが絶妙

屋外階段の造形

手すりのデザインに注目

*****

19世紀ホール 3角形のトップライトをはじめ、幾何学的な形態の組み合わせで魅力的な空間を創り出している。

コルビュジエの建築作品に頻出するスロープとその手すり

ホールには何点もの建築模型が展示されている。

▲ チケット

▲ 館内に設置されている展覧会の案内パネル

展示は次のセクションで構成されている(出品作品リストによる)。

Ⅰピュリズムの誕生

Ⅱキュビズムとの対峙

Ⅲピュリズムの頂点と終幕

Ⅳピュリスム以降のル・コルビュジエ

コルビュジエのグラフィックな静物画、卓上に配置した食器などを幾何学的な形に表現した作品、例えばチケットの背景に写っている「多数のオブジェのある静物」1923年などは私好み。ブラックの作品も好きだけれど、コルビュジエの絵画作品はもっと好き。

■ 先週末(23、24日)私用で東京へ出かけてきた。2日間の出来事のダイジェスト(写真)を載せる。次稿から個々の出来事について記す。

23日(土曜日)

24日(日曜日)

■ 先週末、久しぶりにMさんと食事をした。世界遺産巡りが趣味の彼女は毎年どこか海外に出かけている。火の見櫓巡りなどはかわいいものだ。

タイ料理の店で少量のアルコール摂取を伴う食事をしながら、昨年の11月に旅行したというモロッコの様子を聞いた。モロッコにある世界遺産の名前はアルコール摂取のせいか、歳のせいか覚えていない。

ラクダに乗ってサハラ砂漠を移動するツアーにも参加したそうで、写真を見せてもらった。私の脳内データではモロッコとサハラ砂漠が地理的に結びつかなかったが、調べるとサハラ砂漠はアフリカ大陸の3分の1近くを占めていて(そんなに広かったっけ)、モロッコもエリア内だ。地理の勉強をキッチリしなかったので、♪そんなの常識 タッタ タラリラ と、チコちゃん、もとい、ちびまる子ちゃんに叱られるかも・・・。

載せた本とは関係のないことを書き続けてはいけない。

食事の後、歩いて「想雲堂」という古本屋とお酒も飲めるカフェが一体になった店へ移動した。東京は代官山の蔦屋書店も店内にカフェがあって、アルコール摂取ができるが、それと同様の機能の店だ。

さて、想雲堂でウイスキーをちびちび飲みながら、店内の書棚を探して見つけたのがこの『歴史的景観の美』 藤岡謙二郎/河原書店刊(昭和40年11月25日初版発行)。内容は**日本の歴史的景観の変遷、古文化財の保存と都市開発の問題**という副題が示している。

『日本人はどこから来たのか?』海部陽介/文春文庫を読み終えたら、この本を読むつもりだが、このところ読書に時間を割いていないので、それがいつになるのか全く分からない・・・。

本には昔の文庫本のようにパラフィン紙のカバーがしてある。

(再)北安曇郡松川村 3脚〇〇型 撮影日190218

■ 2011年9月に既に見た火の見櫓。右後方にピークが3つという特徴的な山容の爺ヶ岳が見えている。

3角形の櫓に円形の屋根と円形(形は共に平面形)の見張り台という納まりのよい組合せ。シンプルな屋根にスッキリ手すり。

脚部は上部にアーチ部材を付け、下部は単材というよく見かけるタイプ。

手前の脚を横から見てびっくり。車がぶつかったのか、内側に曲がった脚を補強している。細部まできちんと観察しないとこのようなことには気がつかない。初見の時には気がついていなかったようで、このことには言及していない(過去ログ)。

(再)安曇野市豊科 3脚6〇型 撮影日190218

■ 梯子を見張り台の床面より上まで伸ばしてあることに今回は気がついた。このことに以前(14年3月)この火の見櫓を見た時は気がつかなかった。

北アルプスを背景に納めることができる火の見櫓を探している。この火の見櫓は残念ながらダメだった。

■ 今日(15日)の朝カフェ読書で『日本人はどこから来たのか?』海部陽介/文春文庫を読み始める。

**最新研究から明らかになってきた意外な事実。それは、最初の日本列島人が海に挑んだ航海者であったこと。アフリカを旅立ち、広大なユーラシア大陸を横断し、その先の列島へとたどりついた3万年以上前の祖先たち。彼らの大航海を再現し、知らぜざる過去の実態を解き明かそうとする壮大な実験プロジェクトが、ついに始動した。** カバー裏面の紹介文を読んで、買い求めた。興味深い内容だと思う。

1146 安曇野市豊科高家 3脚無無(屋根無し:半鐘の上の小屋根は対象外 見張り台無し)型 撮影日190215

3角形の櫓の中間2ヵ所に水平部材を入れている。ブレースと重なってごちゃごちゃして見えるが、水平部材の3角形が中間2ヵ所とてっぺんに入っていることが分かる。なお、脚部には火打ちを入れている。下段の水平部材に消防信号板を取り付けてあるが、だいぶ錆びている。

(再)安曇野市豊科 吉野コミュニティセンター 3脚6〇3型 撮影日190213

■ 昨日(13日)所用で安曇野市役所に出かけたが、帰路、この火の見櫓に我がやぐらセンサーが反応した。昨年12月と1月は火の見櫓巡りをしなかったが、センサー機能は健全な状態を保持しているようだ。

今年ももちろん火の見櫓巡りを続けるが、今までとは違う見方をしてみたいと思っている。それが具体的に何か、まだ定まってはいない。この火の見櫓は今までと何ら変わらないアングルで全形、屋根・見張り台、中間の踊り場、脚部を撮って、ハイ オシマイ、としてしまった。仕事中だから、じっくり観察することはできない。

大き目のガセットプレートを用い、水平部材(横架材)と柱材をリベット接合している。

櫓の中間の簡易な踊り場まで外掛け梯子を設置している。

6角形の屋根と円形の見張り台の組み合わせはやはり好ましく、見た目にも美しい。

■ 校正用の原稿に手を加えている。誤字・脱字のチェックはもちろん、文章の過不足が気になれば赤を入れている。慣れない作業だが楽しい。

先日、火の見櫓に関する貴重な資料を提供していただいたOさんのお宅にお邪魔した。改めて資料の掲載とお名前の記載をお願いし、了承していただいた。校正原稿にも目を通していただいた。大変喜んでいただいて私もうれしかった。貴重なアドバイスもいただいたので、更に手を加えたい。

文章と写真の位置関係を調整する必要もあるし、各ページのレイアウトもきちんと整えたい。写真も再検討して、最も好ましいものに差し替えたい。で、撮りためた写真約1万枚を再度チェックする作業を始めた。

毎日することがあるということはうれしいことだ。

■ 1969年、今からちょうど50年前にアポロ11号が史上初めて月面着陸に成功し、船長と操縦士のふたりが月面に降り立った。この危険なミッションの船長に任命されたニール・アームストロングと彼の妻の物語。映画ではクレア・フォイが演ずる妻にフォーカスして、彼女の不安と覚悟を描いている。

自宅内でのふたりのやり取りのシーンも多い。気がつくのは照明による室内空間の演出。日本の住まいは天井照明で室内を均一に明るくするだけのことが多いが、欧米では室内照明が卓上のコードペンダントだけとか、デスクスタンドだけで、空間の「暗さ」を演出していることがよく分かる(などと直接関係のないことを書いた)。

宇宙ものは好きで観ることが多い。この作品は映像がどちらかというと地味で、月を目指して進むアポロを宇宙空間に据えた視点で捉えた美しいシーンなどは出てこない。出てくるのは閉塞的な宇宙船内のシーンや小さな窓から見た船外の様子ばかり。それがかえって、臨場感、緊張感を観る者に与えていると思う。

打ち上げ直後のシーンなどを見ていて、アポロは信頼性に欠ける機械としか思えなかった。13号のトラブルのこともあるし。

That's one small step for man, one giant leap for mankind.

これは人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍である

週末には映画を観よう

007シリーズ2巡目。

昨日(9日)第18作目「トゥモロー・ネバー・ダイ」を観た。順番では17作目の「ゴールデン・アイ」だが、あいにく貸出中だった。

中国の女スパイ(字幕では中国外務局公安部員)のウェイ・リン(ミシェル・ヨー:マレーシア出身の女優)と彼女から「堕落した西欧の女たらしの諜報員」と揶揄されたボンド(ピアース・ブロスナン)とがタッグを組み、世界のメディアを繰る悪人、カーヴァーに立ち向かう。この作品ではボンドとボンドガールのウェイ・リンが対等に活躍する。この辺りは時代の反映。それにふたりはすぐに しない。

しない。

南シナ海でイギリス海軍の巡洋艦が魚雷攻撃を受けて沈没し、巡洋艦に領海侵入を警告した中国のミグ戦闘機もミサイルで撃墜される。この事態にイギリスは中国の魚雷で巡洋艦が沈没したと解し、中国はイギリスの攻撃を受けて戦闘機が墜落したと判断する。これは両国に一触即発の事態を招き、第三次世界大戦の勃発を目論むカーヴァーが仕掛けたことだった。以下ストーリーは省略。

*****

ボンドとウェイ・リンがサイゴンの混雑する街中を手錠で繋がったまま、二人乗りバイクで疾走するシーンはなかなかのもの。ボンドがカーヴァーの奥さんとかつて深い仲だったという設定もおもしろい。

ボンドの女性上司M、ジュディ・デンチの演技はすばらしい。厳しい表情が決まっている。国防大臣(だと思う)から「君は肝っタマに欠けてるぞ M」と言われるや「女ですから。タマに傷ですわね」とやり返す。

Mの秘書のマニー・ペニー役のサマンサ・ボンドも魅力的。

マニアな発明おじいちゃんQがボンドに提供したボンドカー・BMW750はケータイの画面で遠隔操作できるという優れもの(この映画の公開は1997年)。ボンドはボンドカーを試しに繰る。実に上手く操作するところを見たQはボンドに向かってひと言「大人になれ007」。このセリフに他意があるのかどうかわからないが、笑った。

この作品のラスト、お決まりの も海上だった。海上が多いなあ・・・。

も海上だった。海上が多いなあ・・・。

これで全24作品中、19作品を観たことになる。残り5作品。

■ 「火の見櫓っておもしろい」の校正刷りを受けとった。これからしばらく、これに手を加える作業をすることになる。写真をたくさん載せることにしているが、レイアウトがなかなか難しい。端正なレイアウトにしたいと思っているので、掲載予定の写真を削ったり、文章も加減しなくてはならない。

表紙や各章の扉をどうするか。編集担当のK君(義弟)からはスケッチにしたらどうか、とすすめられている。オリジナリティを出すべき、というのが彼の考え方だ。

特に期限があるわけではないが、7月ころを目標に作業を進めたいと思う。

*****

消えてゆく火の見櫓の本作る諸国行脚に義兄(あに)の瞳(め)燃えて

K君は大学で俵 万智と同級だったとのこと。だからというわけではないだろうが、彼は最近短歌を始めた。

■ 1月に読んだ本は次の5冊。

『江戸の都市力 地形と経済で読みとく』鈴木浩三/ちくま新書

『生命デザイン学入門』小川(西萩)葉子・太田邦史/岩波ジュニア新書

『大嘗祭 天皇制と日本文化の源流』工藤 隆/中公新書

『都市空間の明治維新 江戸から東京への大転換』松山 恵/ちくま新書

『中高生からの論文入門』小笠原喜康 片岡則夫/講談社現代新書

『大嘗祭 天皇制と日本文化の源流』 この本の帯に**儀式の源流を求めて**とあるように、著者は謎が多い大嘗祭について、長江以南の古い稲作儀礼にそのルーツがあることを広く論証している。

『生命デザイン学入門』 この本は若い世代(中高生くらいか)を対象に書かれているが、このようなテーマについては、(大人でもと一般化してはいけないか)、私でも知らないことが多い。この本でヒトが常在菌と密接な関係にあり、両者からなる「超生命体」と捉えることができるという考え方を知ることができただけでも良かったと思う。「微生物が超生命体をデザインする」という章題にも、なるほど!