■ 市松模様の地に村名と村章を記した幕。このような幕やシートを背景に記者会見などをする自治体や大学、研究機関をいつ頃からか、テレビでよく見かけるようになった。

申し合わせたかのように決まって市松模様だ。繰り返しの美学ではあるが、いろんなパターンがあってもよいと思う・・・。

■ 市松模様の地に村名と村章を記した幕。このような幕やシートを背景に記者会見などをする自治体や大学、研究機関をいつ頃からか、テレビでよく見かけるようになった。

申し合わせたかのように決まって市松模様だ。繰り返しの美学ではあるが、いろんなパターンがあってもよいと思う・・・。

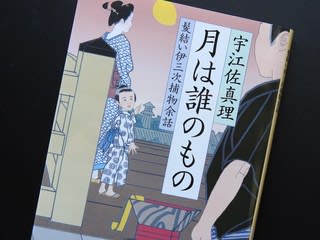

■ 髪結い伊三次捕物余話シリーズの11巻目「月は誰のもの」を東京に向かう電車の中で読み終えた。窓外を流れる風景の中に火の見櫓を探しながらの読書だから、以前ほど集中できないが、それでも電車は読書空間として好ましい。

カバーには伊三次とお文、ふたりの息子の伊与太が描かれている。遠くに火の見櫓も描かれている。火の見櫓が描かれたカバーというのは記憶にない。おそらく初めて。

**遠くから半鐘の音が微かに聞こえる。お文はその音で眼を覚まし、じっと耳を澄ました。**(5頁) このような書き出しも初めて。不思議なもので、火の見櫓に関心を持ち続けていると、それに関係することをよく目にするようになる。

9巻目の「今日を刻む時計」では前作から一気に10年の時が経過していて、32歳の伊三次もお文も42歳になっていた。「月は誰のもの」はこの空白の10年間を描いた長編。

この小説の前半のハイライトはお文が実の父親と再会すること。

**「ご隠居様。もしや、わっちが美濃屋のお内儀さんとの間に生まれた娘と思っていらっしゃるのですか。それは勘違いというものですよ」 (中略) 「勘違いかね。しかし、あんたは若い頃のおりうにそっくりだよ。その眼も、口許も、顎の線も」**(36頁)父娘だとお互いに分かっていての交流。 芸者とお客という関係だが、心が通じている。

この件を読んでいて、やはり父娘の再会の場面が出てくる松本清張の「球形の荒野」を思い出した。状況は全く違うけれど。(過去ログ)

お文の父親の海野要左衛門は温厚で情に厚い人で、大火で家を失ってしまったお文に、早く家を見つけろと、二十五両という大金を用意してくれる。

**「いいてて親だな。普通は知らん顔で通すもんだが、海野様はそうじゃなかった。美濃屋のお内儀の分までお前ェに情けを掛けようと思っているんだよ。お前ェは果報者だぜ。(後略)「本当だね。でも、わっちはこれからも娘というつもりはないのさ。お座敷で元気なお顔を見られるだけで十分さ」**(47頁)

やがてふたりの間に娘が生まれる。名前はお吉。男の子だったら文次、女の子だったらお吉(きち)という海野様の希望を受けて付けた名前だったことが明かされている。そうだったのか・・・。

物語の後半には伊三次のちょっとした色恋沙汰も出てくる。 作者の宇江佐さんは常にマンネリ回避ということを考えていたようで(「時を刻む時計」のあとがき)、いろんな展開をしていく。

さて、この先どのような展開になって行くのだろう・・・。これはもう一気に読むしかない。

週末東京8

週末東京7 191228に再掲

■ 夕方5時半に新宿で友人と会う約束をしていたが、消防博物館を出たのが4時過ぎだった。少し時間があるので、総武線市ヶ谷駅まで行き、駅近くに設置されている「定火消発祥の地」と記された標柱を見た)

定火消の屋敷は他に麹町と飯田橋、御茶の水に置かれていた。 いずれも江戸城の北西に位置している。北西から江戸に向かって吹く冬の季節風の風上側に配置し、江戸城への延焼を防ぐことを意図していたようだ。

週末東京9

@新宿タカシマヤタイムズスクエア レストランパーク 13F

■ 中央線の特急あずさに乗る場合、甲州街道の南側の新南口がホームまで近くて便利。で、新南口の近くの新宿タカシマヤタイムズスクエアへ。13階のレストランパークで食事。田舎のカールおじさんもたまにはオシャレなレストランで食事をする。

26日の歩数は19378歩。いつも東京ではよく歩く。渇いたのどに冷えたビールが美味かった。パエリアとワインで時が過ぎゆく・・・。

週末東京の記事は以上で終わり。

週末東京7

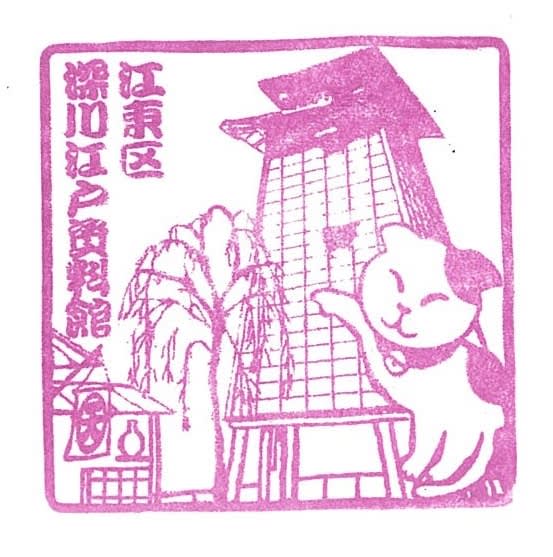

■ 上野から地下鉄を銀座線、半蔵門線と乗り継いで清澄白河駅へ。今回、一番行きたかったところはここ、深川江戸資料館(江東区白河1-3-28)。 ここには江戸時代の火の見櫓が実物大で再現されている。

△ 天保年間(1830~1844)の深川佐賀町(隅田川に面し、江戸湾にも近く、川と海に接した町)の街並みを実物大で再現した常設展示室。手前に長屋、米屋の土蔵、奥に火の見櫓。

△大通りに面して並ぶ2階建の表店(おもてだな)

△ 表通りから表店の裏側に入る小道に面して平屋建ての裏店が並ぶ。井戸や便所、ごみ溜めなどは共同

資料館で入手した資料(資料館ノート第114号 H28年3月16日発行)によると、文政11年(1828年)には江戸の平均的な店借率(長屋住まいの借家人)は約70パーセントだったという。深川地域では82.5パーセントで、江戸市中で最も高い割合だったそうだ。

△ 裏店の内部 熊さん、八っつぁんの世界 6帖(間口1間半、奥行2間)の大きさ。簡素な暮らしぶりが窺える。

火の見櫓の外壁は押し縁下見板張り。江戸時代の火の見櫓は、町火消の火の見櫓が3丈(*1)まで、定火消の火の見が5丈までと高さが決められていた。高さから判ずれば、町火消の火の見櫓、外壁の下端の位置が低いように思うが・・・。

1* 丈は長さの単位 1丈は10尺(約3メートル)

二八そばの屋台

櫓の内部は暗く、よく見えなかった。せっかくきちんと造ってあるのだから、明るくして見学できるようにして欲しいものだ。

登ってみたかった・・・。

週末東京6

阿形

吽形

昭和9年4月吉日 建立 石匠 松仙芝

温厚そうな顔つきだが、なかなか精悍な体をしている。吽形の狛犬のしっぽの動きを感じさせるフォルムが好い。

週末東京5

■ 東京に行ったらどこそこの何々を食べたいなどという希望は全く無く、食事に頓着しない私。だが、店は選ぶ。北新宿の鎧神社の狛犬を見て、大久保駅に戻る途中で中華料理屋の店内の様子を覗いてお客さんが多いことや雰囲気を確認。味噌ラーメンを食べた。安くて美味かった。

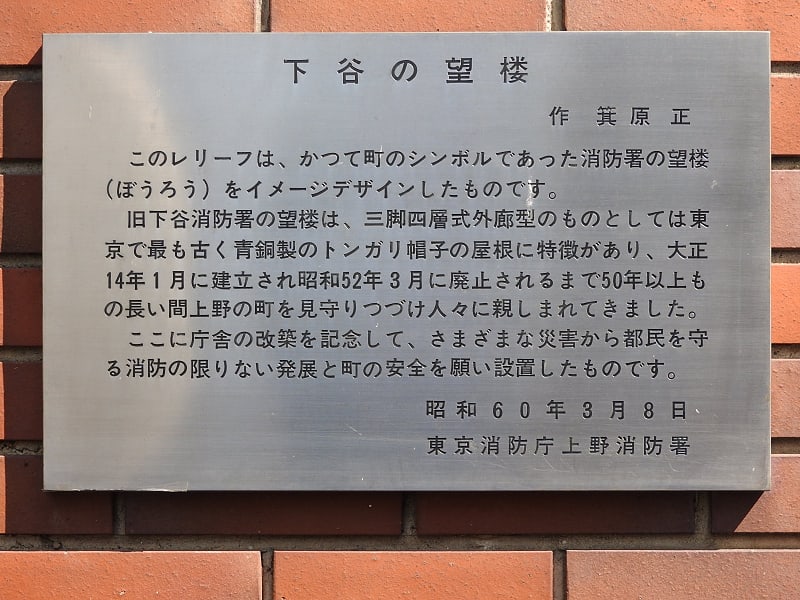

大久保駅から総武線で秋葉原まで行き、山手線に乗り換えて上野へ。上野の美術館には何回か来ているが、今回は公園改札とは反対側の入谷改札から外に出た。そこから徒歩で7、8分のところに上野消防署がある。ここのレンガ調タイルを貼った外壁に設置されている火の見櫓のレリーフを見に来たのだ。そう、わざわざ。

レリーフとなった旧下谷消防署の望楼(火の見櫓)の見張り台が東京都小金井市にある「江戸東京たてもの園」に保存されている(下の写真は友人n君提供)。半鐘も吊り下げてある。

601

週末東京4

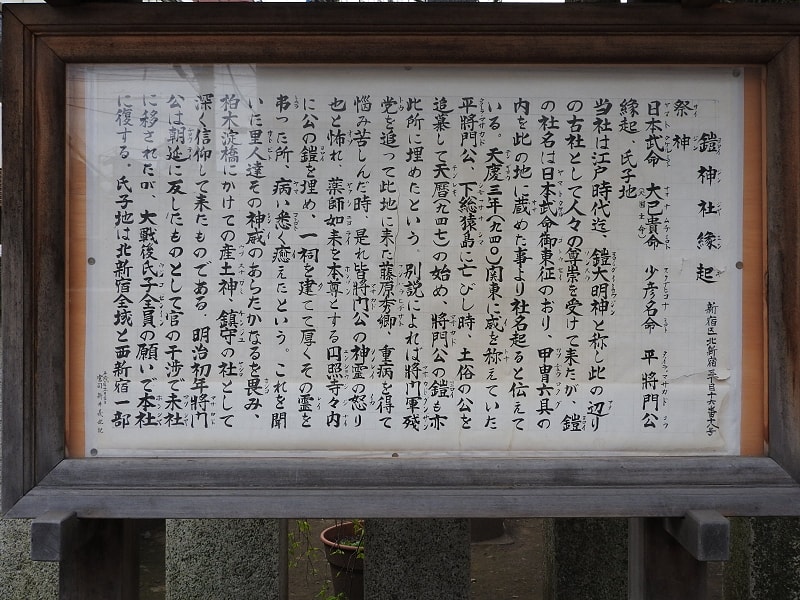

大久保駅で総武線の電車を降り、住宅街の狭い道を歩くこと10数分、鎧神社(新宿区北新宿3-16-18)に着いた。古くは「鎧大明神」と呼ばれ、平将門公の鎧を埋めたという伝説の他、鎧にまつわるいくつかの伝説があることから鎧神社となったとされているそうだ。

御祭神は日本武命、大己貴命、少彦名命、平将門公の4柱。

拝殿の前に一対の狛犬が参道正面を向いて鎮座している。

拝殿後方の本殿

拝殿に向かって右側の阿形の狛犬(上の写真の奥の狛犬)

昭和11年9月吉日

左側の吽形の狛犬

拝殿の左側後方にもう一対狛犬が鎮座していた。

右側の阿形の狛犬

左側の吽形の狛犬

天保七年(1836年)丙申五月 今年と同じ干支 ちょうど180年前の建立

末社 稲荷神社

摂社 天神社 御祭神は菅原道真公。

鎧神社を訪ねたのは全国的にも大変珍しいという狛犬型庚申塔を見たかったから。一対の狛犬を用いた庚申塔。台座の正面に庚申奉造立供養とあり(下の写真)、側面に享保六年(1721年)丑天十一月と記してある。

週末東京3

600 撮影日160326

■ JR中央線の武蔵境駅の南口から徒歩で10分くらいのところ(武蔵野市境南町)、RC造(S造ではないと思う)の消防団詰所の屋上に立っている火の見櫓。四角錐台の櫓に屋根と見張り台を載せている。すっきり整った形。背はそれ程高くはない。梯子は櫓の外に設置されている。半鐘が吊り下げてあるが、櫓にモーターサイレンを設置してある。

週末東京2

599 撮影日160326

■ JR八高線の北八王子駅から徒歩で10分、住宅街の通りに面して立っている。 4角形でかなり背の高い櫓、方形(ほうぎょう)の屋根、円形の見張り台。

(写真追加予定)

高倉稲荷神社の境内の隅にあって、櫓は明るいえんじの配色が印象的な消防倉庫を跨いでいる。倉庫の横に設置された梯子をプレートで覆い、登ることができないようにしてある。

屋根は鋼板横葺き。頂部に細い丸鋼のくるりんちょな飾り。避雷針が屋根の横に設置してある。4本の柱からそれぞれ2本の方杖を出し、円形の床面を支えている。

踊り場に半鐘が吊り下げてある。半鐘がきちんと写るアングルを探すべきだった・・・。消火ホースを掛けるためのバー材を設置してある。

消防倉庫の屋根の上に設けた踊り場。

神社の境内から火の見櫓の脚元を見る。倉庫を跨いでいる。アーチ材と柱材をきちり留めてある。

■ 今朝(23日)も朝カフェ読書。朝7時半から小一時間、髪結い伊三次捕物余話 「心に吹く風」を読んだ。2編目の「雁が渡る」に火の見櫓が主要な舞台として出てきてびっくり!

親を殺し、更に「夜鷹」のひもを殺したおしょうという名の娘が、火の見櫓にたてこもり半鐘をたたき出した。龍之進と一緒になって間もないきいはおしょうに一度だけ会ったことがあり、その時買って来た焼き芋をせがまれて与えていた。

野次馬に混じり様子を見ていたきいは火の見櫓に上っておしょうを説得したいと言いだす。

**「火の見をたったと上るなんざ、ご新造さんは大したもんだ」

おしょうは感心した声を上げた。

「一度、ここに上ってみたかったの。あたしの実のてて親は火消しの御用もしていたから」

「上がりな」

おしょうはようやく傍に促した。櫓の上は半畳ほどの板敷きとなっていた。きいが焼き芋を渡すと、おしょうは以前と同じように息もつかずにむさぼった。

きいはその間、火の見の上から外を眺めた。**(96頁)

この後、火の見櫓の上でおしょうはなぜ義父を殺すことになったのか、きいに打ち明け話を始める。

**おしょうの才が間違った方向に発揮されてしまったことが、きいは何より悲しかった。

もっと、おしょうが倖せになる道もあったはずである。**(101頁)

この後、物語は泣かせる展開に・・・。

■ 昨日(21日)の昼間かなり読書に時間を割いて、髪結い伊三次捕物余話「今日を刻む時計」 宇江佐真理/文春文庫を読み終えた。

収録されている6編とも事件がもちろん起きるけれど、恋愛小説のような趣があった。最後の「我らが胸の鼓動」で不破龍之進が結婚したのだ。結婚に至る過程が各編に描かれている。

相手の徳江(結婚後きいという名前に変える)は父親が火事場で亡くなり、母親が徳江と弟を置き去りにしてどこかへ行ってしまった、という不幸な過去をもつ女性。

小平太という名前の弟が**夜になるといつもかあちゃん、かあちゃんと言って泣いた。腹が減ったと言っては泣いた。**(10巻目の「心に吹く風」に収録されている「気をつけてお帰り」10頁)などという件(くだり)を読んで、なんだか切なくてこちらも涙が出てしまった・・・。親戚に引き取られた後の姉弟の暮らしぶりも「気をつけてお帰り」に描かれている。

伊三次とお文さんのふたりの子どもが成長していく様子や龍之進ときいがどんな暮らしをしてくことになるのかが気になる。

10巻目の「心に吹く風」を読み急ぐ・・・。

598 観察日160321

■ 鉄塔写真家ふじのさんは弁当持参で鉄塔を愛でに出かけるそうだ。長時間眺めていて飽きることはないとカフェトークで聞いた。

鉄塔の見え方は方向によってもちろん違う。季節によっても、天候によっても、また時間帯によっても印象が違うから同じ鉄塔を何回でも見たくなる。火の見櫓も全く同じことが言えるが、繰り返し同じ火の見櫓を愛でるということはあまりしていない。彼女を見習わなければ・・・。

何日か前、この火の見櫓を見つけた。近くの県道を走行中に民家の屋根超しにこの火の見櫓の上部が見えたのだった。今朝、改めて出かけてきた。なだらかなカーブを描く末広がりの櫓の姿は美しい。

きつい反りの屋根、その下の半鐘は撤去されている。見張り台の手すりの控えめな意匠が好ましい。

踊り場に半鐘を吊り下げてある。消防団員はここで背中をこちらに向けて半鐘を叩いていた、と推測できる。半鐘の表面に打鐘の跡が残っている。

これはなかなか美脚。踊り場までの梯子には手すりをつけてある。この火の見櫓がもう長いこと使われていないことを長く伸びた蔓が示している。地域のコミュニティのシンボルでもあった火の見櫓。錆びついた姿に寂びの味わいがあるなどとは言えない。この姿では癒えない・・・。

■ この巻(9巻)は前巻から10年後という設定になっている。宇江佐さんは巻末の「文庫のためのあとがき」に10年とばした理由を書いている。マンネリを打開したかったことと、伊三次シリーズの最終回をどうしても書きあげたいという思いだった、と。でも、あとがきの後段に表題作を書き上げた辺りから心境の変化があって、何が何でも最終回を書かなくてもよいと思うようになったと告白している。

龍乃進は27歳になっているが、まだ独身。日本橋の芸妓屋に入り浸りの日々。そこの若い芸者と理ない仲に。で、寝間着姿で髪はざんばら、無精髭というが伸びているというなんともびっくりなことに。

なぜ? 文中で読者の疑問にちゃんと答えているが、ここには書かない。それから伊三次の息子・伊与太には妹ができていた。

表題作では**「いってェ、何があったのよ」

伊三次は早口で弥八に訊いた。

「聞いてねェんですかい。八つ(午後二時頃)過ぎ辺りに頭のおかしな野郎が日本橋で出刃を振り回し、通りすがりの者を次々と刺したんでさァ。日本橋は血の海になってるそうです」**(44頁)

現代に起きた事件が江戸時代にタイムスリップしたかのようだ。

宇江佐さんは時代小説で現代を描いてもいる。