(再) 松本市平田東 3脚66型 撮影日 190928

国道19号沿いに立つ火の見櫓。すぐ近くの南松本郵便局に用事があったので出かけた。そのついでに撮影した火の見櫓のある風景。

(再) 松本市平田東 3脚66型 撮影日 190928

国道19号沿いに立つ火の見櫓。すぐ近くの南松本郵便局に用事があったので出かけた。そのついでに撮影した火の見櫓のある風景。

映画館で入手したチラシより

学ぶことの大切さ

■ アフリカにある国の名前をいくつ挙げることができるだろう・・・。10本の指で足りてしまうような僕がマラウイという国を知っているはずも無い。モザンビークやタンザニア、ザンビヤに囲まれた南北に細長い小国・マラウイが舞台の実話に基づく映画「風をつかまえた少年」。

昨晩(27日)塩尻の東座でこの映画を観た(東座での公開は昨晩で終了)。

2001年、主人公の少年が中学生になった年にマラウイを大干ばつが襲う。少年の愛犬は餓死、村人の中にも死者が出る。穀物は収穫できず、少年の家族は一日一食の生活に。父親は学費を払うことができなくなり、少年は退学を余儀なくされる(この国では中学校は義務教育ではない)。教師が教室で少年に向かって「立て、君は退学だ」と言い、「帰れ!」と叫ぶ。

「勉強なんか無駄だ」「学校や図書館は忘れろ」という父親。少年は学ぶことをあきらめない。こっそり図書館で学ぶ。 雨が降らなければ雨乞いをする村で育った少年に知識を授けた1冊の本『エネルギーの利用』。

少年は風車をつくり風力発電をしてポンプを動かし、井戸から水を汲み上げて畑に引くことを思い立つ。

少年の「知」が「力」になり、家族を飢饉の村を救う。

360

360

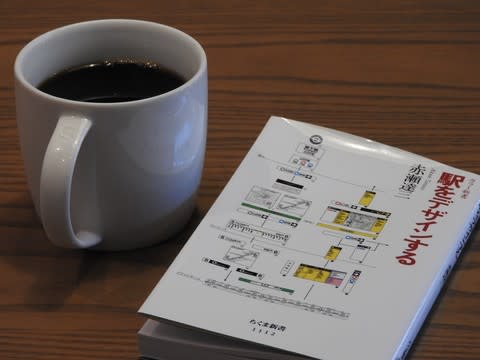

■ 4年前に読んだ『駅をデザインする』赤瀬達三/ちくま新書をまた読み始めた。

カバー裏面に著者のプロフィールが載っている。**営団地下鉄、みなとみらい線、つくばエクスプレス、高速道路などの交通施設やアートヒルズ、六本木ヒルズなどの大規模複合施設のサイン計画に従事。(後略)**

不慣れな駅では、乗り換えホームや出口までの行き方が分からないということを時々経験する。何年か前、代官山から東横線に乗り、渋谷駅で山手線に乗り換える時、迷路のような構内で時間をロスして、帰りのあずさに乗り遅れそうになったことがあった。

長年、分かりにくい駅を分かりやすくするために案内サインや駅の空間構成について研究してきた著者の方法論、実施例の紹介。

■ ゲノム編集という言葉を時々目にするようになった。今夜(23日)のNHKテレビのクローズアップ現代+ でもゲノム編集食品を取り上げる。

昨日の信濃毎日新聞1面下段のコラム「斜面」でもゲノム編集を取り上げていた。遺伝子を切断するだけの食品はゲノム編集か従来の技術か判別できないため、消費者庁発表の流通ルールではこれらの食品の大半はゲノム編集の表示を義務づけられないことになったという。

『ゲノム編集の光と闇 ―人類の未来に何をもたらすか』青野由利/ちくま新書を読んだ。

人類は生命の設計図を自在に編集する技術を手に入れてしまった。

本書には映画フィルムの何コマかをチョキンと切り取って、そこに別のフィルムをはめ込むというようなイメージのイラストが載っている。まさにこのような、いやそれ以上のゲノム編集が可能になったということだが、造物主が創った設計図を人が勝手に変えてしまっていいのだろうか・・・。

上掲の「斜面」の最後に**便利な技術には用心深い方がいい。**とあるが、全く同感だ。いつか取り返しのつかないようなしっぺ返しを受けるのではないか・・・。

①

① ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤ ⑥

⑥ ⑦

⑦ ⑧

⑧  ⑨

⑨

■ 秋になると南木佳士の作品を読みたくなる。『阿弥陀堂だより』文春文庫を読むのは何回目だろう。

上田孝夫は信州の山村の生まれ。母親は孝夫が三歳のときに肺結核で死に、父親は彼が小学三年生のときに家を出て行ってしまう。彼は祖母に育てられる。

三年間連絡のなかった父親から手紙が来て、孝夫は都内で暮らす父親のもとへ。成績が良かった彼は都立の進学校に進む。そこで彼は神谷美智子と知り合う。美智子は医学部に、孝夫は文学部に入る。やがて二人は結婚する。

孝夫は稼ぎのない作家。美智子は内科医で母校の大学の非常勤講師と都立病院の内科医長を兼ねていて多忙な日々。美智子が恐慌性障害となって3年目になる頃に発作の誘因が東京の都市環境そのものであることが分かり、ふたりは孝夫の生まれ故郷にUターンすることに。

村の広報に掲載されていた「阿弥陀堂だより」は村外れの阿弥陀堂を守り暮らすおうめ婆さんの達見を村役場の若い女性職員、小百合さんが書いていた。

主な登場人物は孝夫、美智子、おうめ婆さん、小百合の四人。

美智子は田舎暮らしを通じ、また、おうめ婆さんの「(前略)南無阿弥陀仏を唱えりゃあ、木だの草だの風だのになっちまった気がして、そういうもんとおなじに生かされてるだと感じて、落ち着くでありますよ。(後略)」(169頁)といった生活観に触れて次第に心の健康を取り戻していく。

一方、孝夫は農作業を手伝ったりしながら、やはり山村暮らしに馴染んでいく。

淡々と進む物語だが、唯一小百合さんが病気で入院していて肺炎を起こし容態が悪化、生死の間をさまようことになってしまうという展開にはハラハラ。

**阿弥陀堂に入ってからもう四十年近くなります。みなさまのおかげで今日まで生かしてもらっています。阿弥陀堂にはテレビもラジオも新聞もありませんが、たまに登ってくる人たちから村の話は聞いています。それで十分です。耳に余ることを聞いても余計な心配が増えるだけですから、器に合った分の、それもらるたけいい話を聞いていたいのです。**(185頁)

**祖母と山で働き、木を生活の糧としていた頃には覚えるはずのなかった疎外感。ふところの深い自然に囲まれていながら、それらと無縁であることの寂しさ。そして、すべてのものが枯れ、死に向かってゆくのだと認識せざるを得ない晩秋のもの哀しい寂寥。**(206頁)

不安な気持ちの時に南木佳士の小説を読むとこころが落ち着く。医者でもある作家が処方してくれる「抗不安剤」だ。

芥川賞受賞作の『ダイヤモンドダスト』は単行本で読んだ。

1217 塩尻市広丘原新田 広丘小学校の南側 3脚66型 撮影日190918

■ 「今なら火の見櫓の全形を見ることができる」数日前、いとこのY君から電話があった。ぼくが火の見ヤグラー(*1)であることを知っていて連絡してくれたのだった。

今朝(18日)広丘小学校の南側に立っている火の見櫓を見てきた。今までここにあった市立図書館広丘分館が解体されて、広丘児童館の建設工事が始まったばかり。仮囲いが設置されているが、なるほど確かに火の見櫓の全形を見ることができる。 児童館が完成すると、この火の見櫓はまた児童館後方に隠れてしまい、全形が見えなくなってしまう・・・。

児童館が完成すると、この火の見櫓はまた児童館後方に隠れてしまい、全形が見えなくなってしまう・・・。

6角形のとんがり屋根のてっぺんには避雷針があり、そこに矢羽形風向計とだんごがついている。屋根の下には半鐘とモーターサイレンが設置されている。6角形の見張台の手すりは実にシンプル。平鋼縦使いの手すりに消火ホースを掛けるフックがついている。屋根がもう少し大きい方が全形のバランスが良いと思う。

櫓の中間の簡素な踊り場。半鐘を吊り下げてある。

脚元は仮囲いに隠されない別の方向から。簡素なトラス脚。柱材のなだらかなカーブが脚まで及んでいるのは実に好ましい。

*1 火の見ヤグラー(略してヤグラー)は火の見櫓好きの男性の呼称、女性の場合はやぐら女子。火の見ヤグラー、やぐら女子にひとりでも多くなって欲しい。もっと熱心に広報活動をしないといけない。

■ 『慈雨』柚月裕子/ 集英社文庫を読みえた。

物語の最後に「私、前にあなたに、根っからの刑事なのね、って言ったことがあったでしょう。私は根っからの、刑事の妻なのよ」ということばが出てくる。(397頁)

また、少し前には**こうして香代子は、ずっと自分についてきてくれたのだ。人生という名の坂を、つかず離れず、自分のあとをずっと歩いてきてくれたのだ。**(385頁)という主人公の心情描写がある。

この文庫本のカバー裏面の紹介文には**安易なジャンル分けを許さない、芳醇たる味わいのミステリー。**とあるが、これは夫婦愛の物語とも読める。このように捉えると慈雨というタイトルの意味が見えてくる。

もう何年も前のことだが、沢木耕太郎の『深夜特急』を、出てくる都市の位置を世界地図で確認しながら読んだ。移動ルートが分かり、少しだけ旅気分が増した。

『慈雨』には四国遍路の旅の様子もかなり詳細に描かれている。今回は出てくる寺を画像検索して、なるほど、こういう寺なのかと確認しながら読み進んだ。

行ってみたい寺がいくつかあった。中でも道後温泉のすぐ近くにある51番札所の石手寺には是非行ってみたいと思った。いつか機会があるだろう・・・。

■ 『慈雨』柚月裕子/集英社文庫。3連休最後の日(16日)の朝、松本市内の書店でこの文庫を手にした。平積みされていなかったら手にすることは無かったと思う。この作家のことは全く知らないし、集英社文庫を読むこともあまりないから。不思議なことに本に声をかけられたと感じるようなことが時々ある。この本もそうだった。

カバーの裏面にこの小説の紹介文があり、冒頭に**警察官を定年退職し、妻と共に四国遍路の旅に出た神場。**とある。四国遍路には憧れる。八十八か所すべての寺院を歩いて回ることができたらいいなと思っているので、続きを読んだ。

**旅先で知った少女誘拐事件は、16年前に自らが捜査にあたった事件に酷似していた。手掛かりのない捜査状況に悩む後輩に協力しながら、神場の胸には過去の事件への悔恨があった。場所を隔て、時を経て、世代をまたぎ、織り成される物語。事件の真相、そして明らかになる事実とは。安易なジャンル分けを許さない、芳醇たる味わいのミステリー。**

ミステリーは好きだ。僕の読書好きは中学生の時に読んだ松本清張の推理小説『砂の器』がきっかけだった。迷うことなく『慈雨』を買い求めた。

カバーの折り返しには作者・柚月裕子さんのプロフィールが写真と共に載っている。受賞歴がすごい。2008年に『臨床真理』で第7回「このミステリーがすごい!」大賞を受賞し、13年『検事の本懐』で第15回大藪春彦賞受賞、16年『孤狼の血』で第69回日本推理作家協会賞受賞。

早速読み始める。この作家の作品とは相性が良さそうだ。

■ 本離れが進み大学生の2人に1人は月に1冊も本を読まないという時世に「読書の秋」という言葉が有効なのかどうか。もっとも私は読書は秋に限らず通年の生活の一部を成すべきことだと思ってもいるが。

J・P・ホーガンという英国作家の『星を継ぐもの』創元SF文庫の続編、320ページ細かな活字がびっしりの『ガニメデの優しい巨人』を読み終えた。

人類は地球ではなく、ミネルバという火星と木星の間にあった惑星で進化した・・・。このミネルバを破壊した生き残りが地球に来て今の人類の祖先となった・・・。これよりはるか昔、ミネルバにはガニメアンという巨人(知的生命体)がいた・・・。

宇宙から木星探査船に向かって急接近してきた謎の宇宙船。その宇宙船からくり出され、探査船とドッキングした飛行体の中から姿を現したのは2500万年前のガニメアンたちだった・・・。

やがて彼らは木星探査隊と共に地球を訪問、そして再び宇宙へ・・・。

奇想天外な発想がリアルな科学的知見によって壮大なストーリーに仕立て上げられている。登場人物の原子物理学者や生物学者らが交わす専門的な会話。そう、これはまさにサイエンス・フィクション!

ストーリーはさらに『巨人たちの星』、『内なる宇宙』へと続く。

スマホで短文読むのもいいけど、紙の本で長編読むのはもっといい、とおじさんは思うのだ。

117

■ しばらく前までは自著を刊行することが目的だった。刊行すれば目的達成だと考えていた。だが、今は刊行が新たな出会いに繋がればいいな、と思っている。

先日、季刊誌 いきいきシニアの情報誌「信州りらく」の編集長・入村真理(にゅうむらまり)さんと初めてお会いしたが、きっかけは私の本(と書くのはうれしいような、恥ずかしいような)だった。

今日(14日)、池田町のカフェ 風のいろで永田浩幸さんの取材を受けた。毎月1回発行されるある新聞に永田さんが記事を連載しておられ、11月号で火の見櫓を取り上げていただけることになり、取材を受けたという次第。この取材のきっかけもやはり私の本。

同新聞の9月号には映画監督の(などと書く必要がないかもしれないが)小津安二郎が取り上げられ、小蓼科高原の小津の別荘・無藝荘で過ごしたときの様子などがタブロイド紙1面の縦半分を割いて紹介されている。

永田さんに伺うと、私が紹介した火の見櫓についても同じスペースを割いていただけるのだとか。私の冗長な話がどのような記事になるのか、楽しみにしていたい。 永田さんよろしくお願いします。

永田さんよろしくお願いします。

取材後に永田さんの著書『わが心のわさびーず』をいただいた。

ああ、ぼくもこんな文章が書けたらいいのに・・・。

①

①

1216 上伊那郡辰野町 4脚無(撤去)4型 写真:Aさん提供 撮影日190908

■ この火の見櫓は辰野町の国道153号と県道203号のT字交差点脇に立っているが、Aさん提供の写真には屋根が無い。以前は屋根があった。ではいつ撤去されたのだろう。このことについてもAさんが調べてくれていた。 ②

②

2018年8月に撮影された県道203号のストリートビューには屋根の一部が欠損した状態の火の見櫓が写っている(写真②)。2019年5月に撮影された国道153号のストリートビューを見ると屋根が無く、写真①の状態になっている。ということはこの間に撤去された、ということになる。

完全に撤去されなかったことを喜ぶべきだろう。

Aさん、情報提供ありがとうございました。「あ、火の見櫓!」は今月末の刊行です。

この火の見櫓は国道沿いに立っているので今までにも見ているが、なぜか掲載されておらず、番号もない。今回番号を付けた。

長野市鬼無里(旧鬼無里村) 後方は1238の火の見櫓 撮影日190908

◎ 長野県の全77市町村を巡り、火の見櫓をバックにマンホール蓋を撮った。だが、合併前の旧町村のマンホール蓋を網羅的に撮ったわけではないので、まだまだ見ていないマンホール蓋も多い。旧鬼無里村のマンホール蓋もその内のひとつ。先日、鬼無里までダムカレーを食べに出かけてきたが、その時、このマンホール蓋を見かけて撮影した。

旧鬼無里村のマンホール蓋は中央にKINASAの文字を入れ、上にモミジ、下にミズバショウを配している。豊かな自然の鬼無里に相応しいデザインだ。

1215 長野市鬼無里日影 4脚4(切妻)4型 撮影日190908

■ 奥裾花温泉 鬼無里の湯の食堂・大の一で奥裾花ダムカレーを食べて、国道406号を白馬村に向かって引き返した。帰りは長野市街地に出るという選択肢もあったが、遠回りになるし、池田町のカフェ 風のいろにも寄りたかったから。

引き返す途中でこの風景と出会った。行くときは見落としていた。今やほとんど姿を消してしまった茅葺きの民家と火の見櫓のツーショット。このような写真が撮れたことがこの日一番の収穫だった。

柱と水平部材からなるそれぞれの構面に片掛けのブレースを入れている。見張り台の高さは6メートルくらいだろうか。だとすると、この火の見櫓の屋根の頂部までの高さは8.5メートルくらいになるだろう。それ程古くはないと思われる。建て替えたのかもしれない。

こんな風景がずっと残ればいいのにな。