■ 今朝(3月30日)ゲラ刷りを受け取った。今夜から3回目の校正を始める。だいぶまとまってきたが、まだ写真の差し替えをしたいところがあるし、レイアウトの都合上文字数を減らす必要があるところもある。

校正作業そのものを楽しもう。

■ 今朝(3月30日)ゲラ刷りを受け取った。今夜から3回目の校正を始める。だいぶまとまってきたが、まだ写真の差し替えをしたいところがあるし、レイアウトの都合上文字数を減らす必要があるところもある。

校正作業そのものを楽しもう。

■ 「本が好き」1000稿目の本は『波紋と螺旋とフィボナッチ』近藤 滋/角川ソフィア文庫となった。本のカバーはライトな恋愛小説のようなデザイン。でも内容は帯にあるように例えばシマウマに見られるような動物の模様や貝などの形の背後に潜んでいる単純な法則を分かりやすく、楽しく解説した理系もの。

単純な法則を理解した瞬間に、**個別的で、互いに関係のないと思っていた自然の形やパターンが、必然的で統一性のあるものに変化します。**(4頁)とある。今週末はこの本を読む。

■ 昨日(28日)大町へ。午前中に用事を済ませ、昼食に久しぶりにねむの木の黒部ダムカレーを食べた。黒部ダムカレーカードには**地元産の玉ねぎと人参をふんだんに使用し、玉ねぎの甘さと人参の甘さでコクを出している。リンゴなど豊富なスパイスを使用し、辛さは程々で子どもでも食べられる辛さ。**とある。カレーは辛口よし、甘口よし。

過去ログ

■ 日本史リブレット 人 全100巻 山川出版社

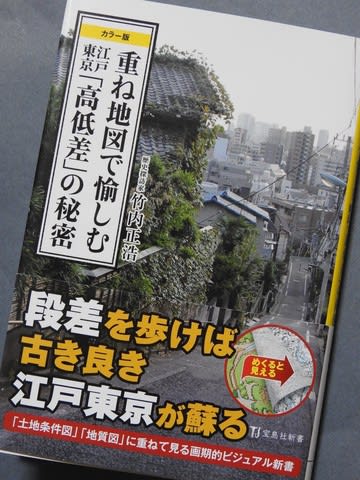

■ 『重ね地図で愉しむ江戸東京「高低差」の秘密』竹内正治/宝島社新書を読んだ。

パラパラとページを繰って、どのぺーじも端正なレイアウトで美しいことに気がついた。写真サイズはきちんと配置できるように3種類に限定されている。現在編集作業中の私の本の参考にしたい。

さて本題。

この本の「はじめに」のタイトルが高低差を愉しむとなっていることからも分かるが、著者は高低差・段差のある地形が大好きな方(そうでなければこのような本を出さないだろう)。

取り上げているのは「高低差」の象徴の崖や坂道などで、著者は**古代から近代まで、歴史の秘密を解く鍵が崖際に集まっているといっても過言ではない。(後略)**(8頁)と書いている。そうなのか・・・。

およそ世の中にあるもの、それが自然のものであれ、人工のものであれ、必ず趣味の対象になっているから、高低差、段差好きがいてもなんら不思議ではい。鉄道マニアほどではないだろうが、崖好き、坂好きは案外多いのではないか。タモリさんも坂好きで本を出している(過去ログ)。

坂道や崖は確かにおもしろそうだ。東京は坂のまちと言われるほど坂道が多い。坂道や段差に注目して歩き回ったらおもしろいだろうな、と思う。だがこれ以上趣味を増やしても対応できないだろうから、このような本を見つけたら読むというくらいに留めておきたい。

■ レクターはソ連の暗号解読機、ATACはイギリス軍のミサイルを自由に誘導する装置。どちらも007に出てくる。

「ロシアより愛をこめて」では亡命を望む(ように仕向けられた)ソビエト情報局の女性情報員のタチアナ・ロマノヴァ(ダニエル・ビアンキ)が手みやげとしてイギリスに持ち出そうするタイプライターサイズのレクターをめぐるバトル。また、「ユア・アイズ・オンリー」ではやはり同じくらいのサイズのATAC(機雷を受けて沈没したイギリスのスパイ船に搭載されていた)をめぐるバトル。レクターもATACも映画の視覚的「アイコン」と言って良いだろう。

「ロシアより愛をこめて」で、ボンドはソ連情報局員の美女と夫婦になりすましてオリエント急行でトルコから脱出を試みる。ふたりは似合いのカップル、それも大人の。物語の途中から、タチアナはボンドを本当に好きになってしまう。彼女に限らずボンドガールはみんなそうなるが・・・。

「ユア・アイズ・オンリー」のボンドガール、メリナ・ハブロック(キャロル・ブーケ)はクールな美人。やんちゃなおじちゃんボンドが、この作品ではまじめなボンドぶり。でもラスト、メリナに For your eyes only, darling. なんて言わせちゃう 。007シリーズは男のロマンだなぁ。

さあ後は「カジノ・ロワイヤル」を残すのみ。

■ ココブラ 「案内人」と楽しむまち歩きに参加して松本に棲む狛犬たちを観て歩いた。

まず向かったのは富士浅間神社の狛犬。地方ごとに狛犬には特徴があって、江戸、浪花、出雲という「狛犬三大文化圏」が勢力を誇っていた、と当日配布された資料にある。松本型があるそうだが、特徴から江戸狛犬の傍流と位置づけできるそうだ。なるほど!

① 富士浅間神社

②深志神社

参道に立ち、社殿を前にみて、口を開けた阿形が右、口を閉じた吽形が左、とされているが、この狛犬は逆になっている。

なぜ? はじめは参道に対して横向きではなく、縦向き(平行)に配置されていたのではないか、という理由が考えられるとのこと。なるほど、そうであれば、右が阿形で左が吽形という配置になる。ただしこのような配置の場合には狛犬たちはまっすぐ前を向いていて、参道を歩いてくる参拝者と正対するのだそうだ。だが、口を閉じている吽形の狛犬は顔を傾け、前を向いていない。ということでなぜ左右逆配置なのか、謎のままだという。

拝殿前の狛犬 人の顔のよう。顔が大きく、アンバランスだが、それが個性的、とも言える。

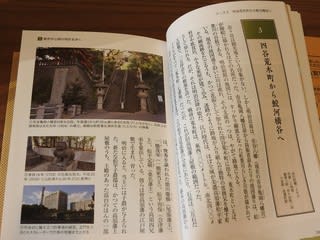

③四柱神社

④ 今町亘理神社

吽形(左) 阿形(右)

吽形狛犬の足座の側面に刻まれている建立年 明和六己丑年九月吉日 干支の己丑はつちのとうし、明和6年をネットで調べると西暦1769年。建立年が確認できる松本最古の狛犬だそうだ。この年、伊能忠敬は24歳、青木昆陽が死去している。

別の狛犬

■ 007シリーズ、昨日の早朝「スカイフォール」を観た。これで全24作品を2回観たことになる(24作目の「スペクター」は先に観ている)。

好きな作品を3作に絞り込むことは難しいが、あえて挙げれば「ロシアより愛をこめて」(ショーン・コネリー)、「ユア・アイズ・オンリー」(ロジャー・ムーア)、「カジノ・ロワイヤル」(ダニエル・クレイグ)か。ピアース・ブロスナンも他の俳優に負けず劣らず2枚目だし、演技も上手いと思うが、ここに挙げた3作に絞らざるを得なかった。

「ロシアより愛をこめて」はシリーズ中一番印象に残る作品で、上手く表現できないが、パサついていない(今の映画はCGを多用しているせいか、映像に潤いがない)、情緒がある。主題歌も好きだ。

007シリーズでロジャー・ムーア作品を挙げないわけにはいかない。7作の中で「ユア・アイズ・オンリー」を挙げる。

そして「カジノ・ロワイヤル」。007シリーズに何人のボンドガールが登場しているのか知らないが、仮に1作品に1人としても24人となる。ボンドガールの中では「カジノ・ロワイヤル」のヴェスパー(エヴァ・グリーン)が一番好きだ。知的美人、どことなく陰があり、時々見せる寂しげな表情・・・。

ここに挙げた3作品をもう一度観て、007シリーズをオシマイにしたい、他にも観たい映画があるので。

■ 今日(21日)行われたココブラの模擬イベントで3人の方と名刺交換をした。

103:ココブラ プロデューサー Mさん

104:ココブラ コーディネーター Mさん

105:中日新聞松本支局 記者 Kさん

3人とも再会の機会があるだろう。

■ 「ココブラ」の模擬イベント~城下町に棲む狛犬たち~に参加した。

中町の蔵シック館でココブラのガイダンスを受けた後、まち歩き。10時ころから富士浅間神社、深志神社、四柱神社、今町亘理神社と巡り、案内人・Nさんの説明を聞く。予定時刻の12時を少し過ぎて、解散。

その後、今町亘理神社近くの藤原商店というレストランで昼食。同席者はイベント参加者の居残り組7人。私はフジカレー(税込950円)を注文した。カレールーのダム湖に浮かぶ中の島のような姿。ごはんの量が少なく見えるが、これで十分。例によって食レポは無し。

■ 『ゾウの時間 ネズミの時間』本川達雄/中公新書(*1)の第一章「動物のサイズと時間」に**寿命を心臓の鼓動時間で割ってみよう。そうすると、哺乳類ではどの動物でも、一生の間に心臓は二〇億回(*2)打つという計算になる。**(6頁)という記述がある。

鼓動を仮に1分間に70回として計算するとヒトの寿命は54年くらいになる(電卓を叩いて計算したけれど間違っていないよね)。1分間に70回という仮定が妥当かどうか分からないが、ここで言いたいのは、私の場合、生物的な寿命はもう尽きているということ。ならば、儲けた人生、有意義に過ごさなければもったいない、と考えなくては。

伊能忠敬は生物学的な寿命が尽きてから、そう文字通り余生を日本全国の測量に充て、正確な日本地図をその成果として世に残した。今年中に伊能忠敬の墓参りをし、記念館に行かなくては。

*1 記録によると、この本を読んだのは1993年2月。

*2 十五億回という数字も別のところで示している。

■ 『仏教抹殺 なぜ明治維新は寺院を破壊したのか』鵜飼秀徳/文春新書を読み終えた。

**新政府は万民を統制するために、強力な精神的支柱が必要と考えた。そこで、王政復古、祭政一致の国づくりを掲げ、純然たる神道国家(天皇中心国家)を目指した。この時、邪魔な存在だったのが神道と混じり合っていた仏教であった。**(はじめに 9頁)

なぜ廃仏毀釈、神社と寺院を分離する政策がエスカレートして寺院や文化財破壊にまで及んだのか、著者は全国各地に取材してその実相を明らかにしている。

松本は全国的にみても廃仏毀釈運動が激しかった地域、ということは知っていたが、具体的にどうであったかは知らなかった。本書では松本と苗木(岐阜県東白川村)について1章割いて紹介している。

松本では幕末時に164あった寺院が明治3年、この1年で集中的に廃寺に追い込まれ、8割近くの124ヵ寺が廃寺になったという。当時の知藩事の独断で推し進められたそうだ。明治政府の神仏分離令は神と仏の分離を目的としていたのに、為政者の拡大解釈により破壊行為に至った。

廃仏毀釈運動が激しかった松本、だが浄土真宗の寺院の多くが廃寺を免れているという。正行寺住職の佐々木了綱がリーダーとなって激しい抵抗を示したからだと本書にある。**廃寺帰農を迫る役人に対し、了綱が「政府から神仏分離令が出ていることは聞いているが、廃仏令なるものが出されたというのは本当か」などと理詰めで反論すると、役人は何も言えなくなったという。**(121頁)

また次のように、大町市霊松寺住職、安達達淳のことも紹介されている。長くなるが引用する。**達淳と向き合った岩崎は、(中略)「地獄極楽はこの世に実在しない。あるならここに出してみろ」

達淳は、「ただ今、お目にかけますゆえ、しばらくお待ちを」と返答すると、白装束に身を包んで現れた。そして、脇差を乗せた白木の三宝をすっと岩崎に差し出し、こう述べた。「では、地獄でも極楽でもお見せしましょう。しかし、地獄も極楽もこの世のものではなく、あの世にある。私がこれからご案内して、お見せするから、共に腹を召されよ。(後略)」**(129頁)

達淳はその後も、藩吏から度々廃寺を迫られるが、**「貴官は誰からの命令で廃寺帰農を強制するのか。太政官からか。それはいつどこで出されたものか。末寺は本山と密接な関係にある。本宗の本山とは協議したのか」などと反論し続けた。** (130頁)

達淳は謹慎を命じられ軟禁されるも、密かに上京、太政官に松本藩が勝手に廃仏令を出している旨を直訴したという。権力に阿ることなく、断固筋を通す、この生き方に深く感銘した。

**太政官は、「かくも立派な僧侶がいたとは」と感心し、廃仏令の撤廃を承認したという。**(130頁)このようなことがあって、松本では廃仏毀釈の機運が衰えていったそうだ。

このような出来事を知ることができただけでも本書を読んだ意義があったと思う。さて、次は何を読もう・・・。

1147 安曇野市豊科高家 3脚〇〇型 撮影日190314

■ 長野自動車道 安曇野ICからほど近い住宅街の四つ辻に立つ火の見櫓。踊り場があってもおかしくない高さ。近くに電柱と防災行政無線柱。

屋根は反りのついた円錐形(アサガオ型)。てっぺんの避雷針にリングが突き刺さっている。飾りとしては珍しい形。円形の見張り台の手すりは飾りっけなしで平鋼の手すり子が等間隔に並ぶ。床は金網だろう(現地できちんと確認しなかったが、この写真から判断した。エキスパンドメタルではないと思う)。つるりんちょ(表面が平滑)な半鐘を吊り下げてある。どの方向から見ても電線が邪魔。

脚部 逆U字を少し広げたような形の部材を用いている。これだけのことで脚部がユニークな形に見えるから、デザインはおもしろい。

南信のヤグラー・それがしさんのブログ「火の見櫓をさがして」でこの火の見櫓を知った。感謝。

■ 今朝(15日)もスタバで朝カフェ読書。3日連続だ。

朝7時半前にTSUTAYA北松本店でDVD「007 慰めの報酬」を借りる。文庫と新書のコーナーを覘く。その後となりのスタバへ。カウンターに立つと、女性店員がにこやかに応対(*)してくれた。朝からいい気分。

スターバックスとTSUTAYA

『仏教抹殺 なぜ明治維新は寺院を破壊したのか』鵜飼秀徳/文春新書 を読み始める。

松本は廃仏毀釈が激しかったところ(過去ログ)だから関心がある。巻末に参考・引用資料が4頁に亘ってリストアップされている。このような本はまず信頼できる。で、週末に読もうと思い買い求めた。

* 対応と応対

朝カフェ読書

■ 一昨日、昨日(14日)と2日続けて朝カフェ。『四千万歩の男 忠敬の生き方』井上ひさし/講談社文庫を読み終えた。

伊能忠敬は一度だけの人生を二度生きた。

50歳で家督を息子に譲り、隠居。それから江戸に出て天文学などを学び、17年もかけて日本全国を歩いて測量し、正確な日本地図をつくった。

自分には仕事をやめてからこのような積極的な活動をして充実した人生を送ることは到底無理。せめて忠敬の生涯を学ぼうと思う。

伊能忠敬記念館に行かなくては・・・。