1227 安曇野市三郷明盛 3脚66型 撮影日191130

■ 3脚66型は松本平ではごく一般的なタイプ。

下から見上げるとこんな感じ。

見張り台の床は平鋼を一方向に敷いている。また、3本の柱が6角形の角(コーナー)に来るようにしている。下の火の見櫓とは平鋼の敷き方も柱と見張り台の位置関係も違う。

脚部が気になる。単材の各柱を補強しているが、これは建設当初からなのか、後からなのか。

1227 安曇野市三郷明盛 3脚66型 撮影日191130

■ 3脚66型は松本平ではごく一般的なタイプ。

下から見上げるとこんな感じ。

見張り台の床は平鋼を一方向に敷いている。また、3本の柱が6角形の角(コーナー)に来るようにしている。下の火の見櫓とは平鋼の敷き方も柱と見張り台の位置関係も違う。

脚部が気になる。単材の各柱を補強しているが、これは建設当初からなのか、後からなのか。

■ 東海林さだおさんの食エッセイ、丸かじりシリーズは「タクアンの丸かじり」、「親子丼の丸かじり」、「どぜうの丸かじり」、「パンの耳の丸かじり」などなど何冊も文春文庫になっている。先日読んだ「レバ刺しの丸かじり」のカバー折り返しに載っている同シリーズの冊数を数えると23冊もある。

「レバ刺しの丸かじり」に収録されている「とナルト、ナルトは」で東海林さんは注文したラーメンにナルトが入っていると**「まいったなー」とか、「弱ったなー」というのとは少し違って、「ややこしいことになった」といったところが、ぼくの場合の心境です。**(17、8頁)と書いている。

「ナルト以後」つまりナルトを食べてしまった後のラーメンは**丼の中がすっきりし、快適になり、暮らしやすく、じゃなかった食べやすくなる。**(20頁)とも書いている。

ラーメンのナルト。たかがナルト、されどナルト、となるとナルトについて考えなくては。

ということで本稿に「ラーメンにおけるナルトの存在意義に関する一考察」などと大層なタイトルをつけた。だが中身は無し。

ナルトはかまぼこの一種。名前の由来として白字に赤い渦というその姿を鳴門海峡の渦に見立てたことによるという説明には説得力がある。生産量は静岡県焼津市が全国1位。

なつかしのラーメンにナルトは欠かせない存在

昔、ラーメンの具材としてナルトは欠かせなかった、と思う。ネギとメンマ、そしてナルト。ナルトは決して浮いた存在ではなかった。昔ながらのなつかしの味、というラーメンにナルトは欠かせない存在。でも今はナルトを入れないラーメンが主流だ。

定型具材としてかかせないナルトの存在

ここは味の良し悪しではなく、見た目の問題というか、定型、お決まりのパターンの問題なのかもしれない。ショートケーキのイチゴと同じように。で、鍋焼きうどんの場合は断然かまぼこというのもやはりそれが定型だから。

ラーメンのオリジナリティ表現にナルトは邪魔な存在

ナルトを入れないのは一体なぜだろう・・・。

あまりに個性的な姿のナルトを入れるとラーメンにオリジナル感を出せない、ということもラーメンを提供する店としてはあるかもしれない。具材の少ないシンプルラーメンではなおさらだ。昔はどこの食堂でも同じような丼で同じような、定型ラーメンというか、お決まりのラーメンを出していたが、今は違う。ラーメンはもちろん丼までも独自のデザインの店が多い。

撮影日160910

昨日、旧八坂村からの帰りに池田町の食堂「龍門」で五目ラーメンを食べた。ナルトは丼の端っこで遠慮気味(って思ってしまったのは東海林さんのエッセイでナルトについて読んでいたからかもしれない)。

五目ラーメンの彩りにナルトはあった方がよい存在

この五目ラーメンの場合、ナルトは具材の中で浮いた感じはしない。必要なメンバーの一員だ。ゆで玉子の白地に黄色、小エビのオレンジ、エンドウの緑、そしてナルトの白地にピンク。なかなかの彩りだが、ナルトがなければ少しさみしく感じるだろう。そう、ナルトはこの五目ラーメンの彩りに欠かせない存在だ。

ナルトの味が好きという人は少ないかもしれない

ではナルトの味はどうか。同じ練りものでもかまぼことは違って「粉っぽい」(味の表現が苦手だが、「粉っぽい」は分かっていただけると思う)。きらいという程ではないが、ナルトがのっているのを見て、「やったぁ」とか「ラッキィー」と思うことはない。好きでもなく、きらいでもなくといったところ。

ではナルトの替わりにかまぼこをのせたらどうだろう。それは無い。もしかまぼこがのっていたら、何これ?ナルトの代用でかまぼこか、と少しがっかりするかも。やはりかまぼこではだめ、ナルトでなければ。

まとめ 創作ラーメンにナルトは不要、なつかしのラーメンにナルトは必要

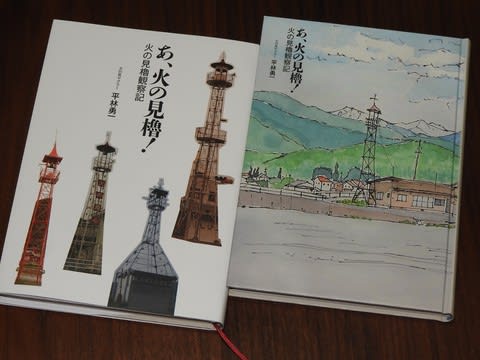

「あ、火の見櫓!」 発売中 詳しくはこちらをご覧ください。

■ 2016年の忘年会の席上で「火の見櫓っておもしろい書籍化構想」が浮上して翌2017年2月から原稿を書き始め、「書籍化プロジェクト」がスタートしました。それから約2年半、2019年の9月末に「あ、火の見櫓!―火の見櫓観察記」という書名で自費出版することができました。 出来上がった本を手にした時の感動は一生忘れることがないと思います。

出来上がった本を手にした時の感動は一生忘れることがないと思います。

10月1日、この本を新たな出会い、新たな展開に繋げるという次のプロジェクトがスタートしました。

本を読んでいただいた方々の感想を掲載させていただきます(11月26日現在)。

◎ この本、話題になるはずです。とっても写真が多いので、まず目で楽しめます。そして文章が簡潔です。

本当にここまで読みやすく、わかりやすくまとめられたものだと感心します。(ブログ友Tさん)

◎ いかにも平林君らしい超マニアックさで、着想も良く、実地取材も緻密で、感動します。消えて行く宿命の物を記録に残すことは貴重です。(大学時代の恩師)

◎ 火の見櫓って本当に色々あるんですね。写真がいいですね。(Uさん)

◎ これはすごい! 集大成ですね。絵が好いですね。(Eさん)

◎ おもしろかったです。これは論文ですね。それも卒論レベルを超えてます。(高校の後輩S君)

◎ 楽しく読ませていただきました。これからもより大勢の方に読んでいただきたい1冊です!(Cさん)

◎ スケッチがとてもすてきですね。スケッチだけで一冊作れるのでは?と思いました。 今はもうない火の見櫓も載っていて貴重な資料にもなりそうですね。(Yさん)

◎ 初心者にも判り易く、それでいて丹念な解説に脱帽致しました。(静岡県 Hさん)

◎ 分かりやすい文体で詳細にまとめています。(FM長野 Kさん 番組でのコメント)

◎ 消防団員の頃にさんざん登った地元の火の見櫓が紹介されていて、嬉しいです。 (Tさん)

◎ 面白いですねェ~! 火の見櫓って一つとして同じものがない感じですね。路上観察見上げ編ですね(笑)。各章頭の淡彩スケッチもすごくいいです!(いとこのH君)

◎ 火の見櫓、本当に興味深いです。(Kさん)

◎ 火の見櫓の魅力を通じて景観を語っているようにも感じます。(Oさん)

◎ スケッチいいですね。今度は個展ですよね。(S君 大学の後輩)

◎ 写真うまいね。絵は正確で遠近感と着色はさすが、OK!(O君 高校の同期生)

◎ マニアックですが、めちゃくちゃおもしろい世界(BWさん)

◎ 建築士の視点と、絵を描かれる方からの視点、そしてユーモアも交える文才が融合した作品のように思います。(Hさん)

◎ 想像していたよりはるかに奥の深い素晴らしい内容だと感じました。(Mさん)

◎ ぜひたくさんの人に読んで頂いて、火の見櫓ファンが増えるように、また地区の文化や営みと建築の関わりみたいなことへ心を寄せ てもらえる一助になって欲しいなと願っています。 素敵なご本を読ませて頂いています。ありがとうございます。(Sさん)

◎ 写真の素晴らしさもさることながら、精緻な図面のような論理的な文章もこの本のもうひとつの魅力だと思います。(Cさん)

◎ 専門の建築家としての解説や見かたと、柔らかな文章や地域文化も織り交ぜられ、とても楽しく拝見しております。 (Tさん)

◎ やはりスケッチ画がいい雰囲気出してますね♪ (Kさん)

◎ 専門家の視点は違うね。おもしろかった。 (Nさん)

◎ みんなが何気なくそこにあるものとしてさほど気にしていないものに注目して掘ってくのにすごい惹かれるんですよね。(Sさん)

◎ この本を幼なじみが書いたことに感動してます。(Nさん)

◎ スケッチ、好いね 味があるよ。今度は画集だね。 (Kさん 電話にて)

◎ 火の見櫓も極めれば素晴らしい。(Nさん 高校の同期生)

◎ これであなたも "火の見櫓!目に付いてしょうがない症候群" (Kさん 高校の同期生)

◎ 写真が豊富で、いろいろなタイプの櫓を解説、興味深く楽しい本です。(Sさん)

◎ ブログで拝見していたことも、本を読んでより理解することが出来ました。 素敵でオシャレな本。U1さんの水彩画、とってもいいですね。(Uさん)

◎ とても楽しく興味深く読んでます。火の見ヤグラーの熱い思いが伝わる本です。(幼馴染みのCちゃん)

◎ 思ったより、ずっと立派で素晴らしいですね。(中略)写真もたくさんなので、活字が苦手な私には助かります。写真集のようにみられますからね。(後略) (いとこのYちゃん)

山梨県旧上九一色村梯地区にて 撮影日191124

◎ 旧上九一色村は村を二分するかたちで古関・梯地区は甲府市に、精進・本栖・富士ヶ嶺地区は富士河口湖町に編入された(2006年3月)。梯地区で、火の見櫓を背景にマンホール蓋を撮影することができた。

蓋の左上に上九をデザインした上九一色村の村章を、右上には農集排の文字を配している。左下には古関・梯両地区名を入れている。中央に大きく村の鳥・コノハズクを入れている。コノハズクがとまっているのは村の木・ヒメコマツ。

火の見櫓を背景に写真を撮るという厳しい条件を敢えて課し、ニッチな世界に入り込んでいる。単なる蓋の写真は新設蓋を除けば撮り尽くされているので。

■ 仕事を離れた個人的な出会いの場で相手に渡すプライベートな名刺をつくったのは2012年の5月だった。以来機会あるごとに名刺を渡してきたが、その枚数が100枚を超え、133枚目を昨日(25日)カフェ風のいろでKさんに渡した。初対面のKさんは現代アート(薔薇曼荼羅)作家で、あづみ野FMで番組も持っている方。

12月21日からカフェ風のいろで個展を開催する予定とのことで、偶々居合わせたのだった。

1226 山梨県甲府市梯町(かけはしまち) 4脚8〇型 撮影日191124

■ これはいけない。このような姿を目にすると悲しい気持ちになる。この写真では屋根が何角形なのか判然としない(先入観で8角形だと判断したが)。

見張り台の手すりに施された飾り、〇と蔓でつくったような「逆さまハート」は長野県内でもよく見かける。申し合わせたかのようのだ。いや、実際にお手本(カタログ?)でもあったのかもしれない。このことを実証できるような古い資料が見つかったらスゴイけどな。

脚部がどうなっているのか、分かりやすい写真を撮ることができなかった(反省)。

山梨県某所にある山荘から国道358号(精進ブルーライン)を甲府に向かって走行中に見かけた火の見櫓。昨日(24日)観察した火の見櫓は以上の4基。

1225 山梨県富士河口湖町本栖 2脚無無(梯子)型 撮影日191124

■ 精進湖を左に見て国道358号を甲府めざして進む。途中、この火の見梯子と出会った。

梯子の後ろにつっかい棒があり、細い水平部材で梯子の柱とつないでいるから、3脚無無型とするべきかもしれない。本にも書いたが、人は見た時の印象で判断してしまう傾向がある、ということで、この火の見は見た瞬間に「梯子」と私の脳は判断した。脳が外界からもたらされる視覚情報などをどのように認識するかは大変興味深い。

半鐘、スピーカー、サイレンと梯子の上は賑やかだ。

1224 山梨県富士河口湖町富士ヶ嶺 4脚44型 撮影日191124

■ 「ポツンと一軒家」というテレビ番組のタイトルに倣えばこれは「ポツンと一基櫓」。周辺には家が一軒もない。

見張り台の手すりがかなり低くいことが梯子と比べると分かるが、屋根とのバランスが良くない。半鐘は撤去され、屋根が傷んでいる。

1223 富士河口湖町富士ヶ嶺 4脚44型 撮影日191124

■ 山荘(前稿参照)からは、出会った火の見櫓を観察しながら甲府昭和インターまで一般道を走行、そこから中央自動車道で帰ってきた。

富士河口湖町富士ヶ嶺の火の見櫓。今はもう使われていないのだろう。屋根の一部が無くなっているし、錆もかなり出ている。ブレースに丸鋼を使っているが、例のリングが無い。

近づいて見て、スリーブ式のターンバックルが使われていることが分かった。以前松本市内でも見ているが(過去ログ)、珍しい。やはりリング式が好いなあ。

この姿にことば無し。

昭和42年11月17日の完成だと分かる。

■ 今朝(22日)もいつも通りにスタバへ。カウンター内にクリスマスカラー姿の女性店員が4人、内3人は顔なじみ。 供されたのはクリスマスブレンド。2階のいつもの席で『地名崩壊』今尾恵介/角川新書を読み始める。

供されたのはクリスマスブレンド。2階のいつもの席で『地名崩壊』今尾恵介/角川新書を読み始める。

帯の紹介文を引く**現在の東京の地図を片手に永井荷風や夏目漱石の作品を読んでも、登場する町名が見当たらない。(中略)歴史的地名の消滅は東京だけでなく全国各地で起きており、自治体の名称も昭和の大合併、平成の大合併を経て今も激変を余儀なくされている。**

地名は地形や産業・生活などに由来することが多く、文化だと思っている。そう、地名は文化だと。だからこの本を書店で目にした時は迷うことなく直ちにセルフレジへ。

明日明後日は読む時間が無い。来週カフェ読書で読了できればよい。

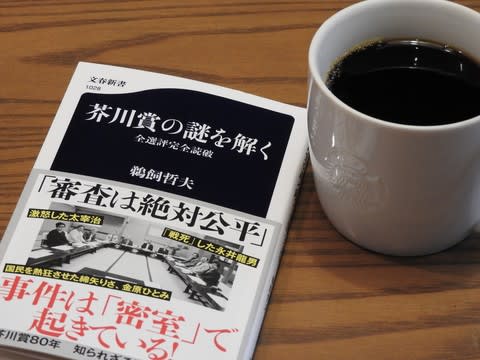

■ この本を一言で紹介するなら芥川賞選評通読記。

大江健三郎の田中康夫『なんクリ』評。田中康夫の『なんとなく、クリスタル』を江藤 淳が高く評価したことは知っていたが、大江健三郎がどう評価したかについては全く知らなかった。それは**明らかに江藤の発言を意識した辛辣な選評だった。**(191頁)

**田中康夫氏『なんとなく、クリスタル』は、風俗をとらえて確かに新鮮だが、風俗の向こうにつきぬけての表現、つまりすぐさま古びるのではない文学の表現にはまだ遠いだろう。多くの註をつけることで、作家としての主人公への批評性を示したという評価も見た。しかし一般に軽薄さの面白さも否定しないけれど、文学の批評性とは、やはりもっとマシなものではないだろうか?**(191、2頁)なるほど確かに、と私は共感する。

昔の芥川賞作品の選考会では審査委員の作家たちが自分の文学観に基づき(って当たり前だけど)、候補作品について激しく議論していたことが本書でよく分かる。昔は熱かった作家たち。

巻末に第1回上半期(1935・昭和10年)から第152回下半期(2014年・平成26年)までの芥川賞候補作の一覧表が載っている。記憶している作品や実際に読んで、書棚に並ぶなつかしい作品も何作かある。

川上弘美の作品をずっと読んできた私には受賞作『蛇を踏む』の評価が気になる。第4章「女性作家たちの時代」に丸谷才一、日野啓三がこの作品を高く評価したこと、石原慎太郎と宮本 輝が全否定したことが紹介されている。知らなかった・・・。そうか、宮本 輝も評価していなかったのか、知らなかった。

選考会の様子や受賞会見の様子が分かる写真も載っている。選考会で並ぶ川端康成と三島由紀夫の写真も。石原慎太郎と村上 龍がそろって、青山七恵の『ひとり日和』を褒めたということについても詳しく紹介している。私はこの作品を受賞の翌年(2007年)に読んでいる(過去ログ)。再読しようと探すも、カオスな書棚に見つけることができなかった・・・。本をきちんと整理しなくては。

『芥川賞の謎を解く』鵜飼哲夫/文春新書 文学好きにおすすめの1冊。

過去にも芥川賞の選考について書いている(過去ログ)。

■ **(前略)いままでかなりの数の図書館で講演をしてきたのですが、こんなに充実したイベントを、こんなにたくさん行っているところは初めてです。(後略)**という金原瑞人さんの文章が塩尻で開催されている「本の寺子屋」のリーフレットに掲載されている。金原さんは昨年「本の寺子屋」で講演をしていて、私も聴いた。

今年度の「本の寺子屋」は5月19日に三田誠広さんの「本を読むこと/本を書くこと」で始まった。今月17日は今年度12回目、鵜飼哲夫さん(読売新聞編集委員)の「新聞書評と読書」と題した講演だった。

鵜飼さんは小泉今日子さんに読売新聞に書評を書く読書委員(他紙では書評委員とも)になって欲しくて神楽坂で久世光彦さんらと一緒に彼女と飲んで、飲んで、断られ続け・・・、小泉さん(って、なんか変、キョンキョン)が席を外したときの久世さんのアドバイスが効いてやっとOKしてもらった、といったエピソードや安部公房との電話でのやり取りの様子などのエピソードを交えながら新聞書評について語っておられた。なかなか面白い講演だった。

今月24日には歌人の穂村 弘さんの講演会が開催される。この日は都合がつかず参加できないが、今年度最後、来年3月8日の堀井正子さんの講演会には是非参加したいと思っている。SBCラジオで聴く彼女のソフトな声がとても好きだ(過去ログ)。

鵜飼さんの著書『芥川賞の謎を解く 全選評完全読破』文春新書を講演終了後に会場で買い求めた。

「全選評完全読破」というサブタイトルやこんな帯を目にして、買わないなんて選択肢はない。**大江健三郎は田中康夫「なんクリ」をどう読んだか?** どう読んだのだろう。

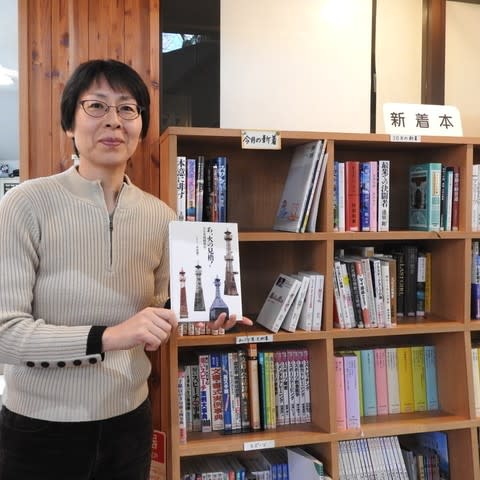

■ 長野県の中信地域を対象エリアとする生活情報紙「市民タイムス」に火の見櫓の本を出版したことを取り上げていただいた。市民タイムスは地元ページを第1面にもってくる紙面構成をしているので、東筑・北安エリア版では写真のように1面のトップに掲載された。

本を自費出版した人を紹介する記事を時々目にするが、そのような記事と同様の扱いだろうと思っていたので、このように大きく紙面を割いた記事に驚いた。

なぜこのように大きく取り上げられたのだろう・・・。

今日(17日)の午後、読売新聞編集委員の鵜飼哲夫さんの「新聞書評と読書」という講演を聴いたが、鵜飼さんは講演のなかで、おもしろいと思ったことをどうやって伝えるか、その時は特別に大きくしよう、ということもあると記事の扱いについて語っておられた。

このことを聞いて市民タイムスの記者が私の説明に火の見櫓っておもしろい!と思ったのかもしれないなどと勝手に都合の良い解釈をした。自分の知らない世界を知ることの楽しさを誰でも感じると思うが、新聞記者はより強くそのように感じるのかもしれない。

このような記事を通じて火の見櫓に関心を持つ人が増えればうれしい。

それにしても大きく載ったなぁ

132枚目

■ わが村の図書館に『あ、火の見櫓!』を謹呈させていただこうと、先日図書館に電話をした。司書のMさんの「本は図書館にあります」という返答に驚いた。今日(17日)図書館にMさんを訪ねた。

Mさんに購入の経緯を訊くと、MGプレスの記事を読んでおもしろいと思ったからと答えが返ってきた。限られた予算の中でこの本を選択・購入していただいたことに感謝したい。

新着本の書架の前で写真を撮らせてもらった。

日本十進分類法による番号 317.79 を記したシールが貼られていた。

■ 日常の中の非日常なひと時であった朝カフェ読書が今ではすっかり日常の一部となった。

今朝(14日)もスタバの開店直後にカウンターへ。カウンター内のふたりの女性店員とは顔なじみ。「新聞見ました。ラジオも聞きましたよ」と声をかけられ、おじさんはうれしかった。 新聞(MGプレス)の写真を見て「あれ、あの人だ!」と気がついたとのこと。

新聞(MGプレス)の写真を見て「あれ、あの人だ!」と気がついたとのこと。

いつもの席でいつものコーヒーを飲みながら『「わかる」とはどういうことか』山鳥 重/ちくま新書を読む。

**草の形はそれぞれ独特で個性いっぱいです。ですが、草を知らない人、草に興味のない人が見ると、草は見えてはいますが、それぞれの草がそれぞれ違う形をしていることに気がつきません(それぞれ区別できません)。少し注意を集めてしばらく眺めていると、それぞれの形が違うことが見えてきます。**(29頁)

ぼくも本に同じことを書いている。以下にその箇所を引く。**火の見櫓巡りをするようになってから、どれも同じようなものだと思っていた火の見櫓が実はみんな違っているということが分かるようになりました。火の見櫓に関する知識を得て火の見櫓が見えるようになったのです。**(3頁)

読み始めた本のサブタイトルは「認識の脳科学」。この手の本は実に興味深く、今までに類書を何冊か読んでいる。今週末は、いや、今週末も何かと忙しいが、この本を読みたい。