兵庫陶芸美術館で開催されている「明治有田の超絶の美」を観に行きました。

どの作品も高い技術で、品格がありました。

明治時代のセレブリティを満足させるために作られる品々は自ずと格調高いものとなったのでしょうね。

陶器もいいですが、磁器もいいものですねぇ。

この展覧会で、色絵の美しさを堪能しました。

よいものに囲まれて暮らしたら、心にゆとりが生まれてくるでしょうか。

こんな世界(つまりこんな暮らし方)もあるんだなぁ…と思いながら観ていました。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以下は、http://www.mcart.jp/exhibition/e2801/より引用

会期:2016年3月19日(土)~2016年6月5日(日)

江戸時代初期、日本で最初に磁器づくりに成功した有田では、国内にとどまらず、ヨーロッパ各国の王侯貴族を魅了する華やかで精緻な製品を数多く制作してきました。江戸幕府の終焉とともに明治時代が始まると、有田焼は明治政府により殖産興業製品として位置づけられ、政府が作成した「温知図録(おんちずろく)」などの新図案をもとに、革新的な有田焼が創出されます。このような作品は、1873(明治6)年のウィーン万国博覧会をはじめ、世界各国で開催された博覧会で高い評価を受けました。巨大な花瓶や再現不可能と言われる細密描写には、明治というエネルギッシュな時代の雰囲気が表れています。

本展では、明治時代の有田をリードした香蘭社や精磁会社を中心に、万国博覧会への出品作品や皇族・華族が使用した洋食器、それらの元となった図案類など計154件を展示し、明治有田の超絶の美を紹介します。

なお、当館は本巡回展における関西唯一の会場となります。

展覧会の特徴

(1) 明治の「クール・ジャパン」

明治維新後の新政府は、陶磁器などの工芸品を重要な輸出品として位置付けたため、有田では欧米向けの大きさ・形・デザインによる花瓶や大皿などが作られ、1873(明治6)年のウィーン万国博覧会をはじめ、世界各国で開催された博覧会で高い評価を受けました。全て手描きとは信じられないような、細密かつ正確無比な絵付けや、わずか数㎜の高低差を付けた透かし彫りによる文様は、まさに「超絶」そのもので、海外へ打って出ようとするエネルギッシュな時代の雰囲気が感じられます。

(2) 最新の研究成果を反映

欧米の万国博覧会に出品された作品3点をはじめ、ここ2、30年の間に海外で再発見されて日本に里帰りした作品を多数公開します。また、近年再調査された作品の図案と、その図案と一致する作品とを比較展示するなど、明治時代の有田焼に関する研究の最前線を紹介します。さらに、もと福岡の柳川藩主であった立花伯爵家の洋館で用いられた洋食器について、テーブルコーディネートによる展示を行ないます。

(3) 関西で唯一の会場

昨年9月そごう美術館(横浜)を皮切りに、全国7会場を巡回している本展は、当館が3会場目で関西唯一の会場となります。明治時代を中心とした近代の有田焼を100点以上まとめて見られる機会は、昭和58年に佐賀県立九州陶磁文化館で行われて以来、およそ30年ぶりとなります。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

私が行った日は、ちょうど「学芸員によるギャラリートーク」が開催される日でしたので、参加しました。

案内してもらうというのはいいですねぇ。よい刺激をいただき、新しい知識をたくさん得ました。

●今年は有田焼創業400年だそうです。

●有田焼というのは3回焼くそうな。まず1300度ほどで焼き、絵付けをして800度ほどで焼き、金彩して600度ほどで焼くとのこと。

●明治のころは万博がたくさん開催されていて、そこに出品して販路を広げたそうな。

1873年(明治6年)ウィーン万博、1876年(明治9年)フィラデルフィア万博、1878年パリ万博、1892年シカゴ万博、1900年パリ万博、1904年セントルイス万博、1915年(大正4年)サンフランシスコ万博

●香蘭社の歴史についての話も聞きました。1875年に磁器製造会社「合本組織香蘭社」が設立されたそうな。

●磁器には、陽刻、染付、青磁、色絵があるそうな。

●精の刻印が、「上に※、その下に青」。なかなか洒落ていました。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

下記は香蘭社のHPより引用

http://www.koransha.co.jp/koransha/koransha_name.html

明治8年2月21日。川原善八(肥前有田の谷口藍田(らんでん)の塾に学んだ)より 手塚亀之助(八代深川栄左衛門と共に合本組織香蘭社を設立したメンバー)に宛てた手紙の中に 香蘭社の名前の由来が書かれています。

易経※に見えたり。

君子の交わりは、蘭の宝の香りの如し。

西辞(せいじ)に白泥(カオリン)という。

香蘭の社と言えば、陶器の会社として万国に通用するなり。

会社の表記は、蘭の花をまるやかに書きて、周囲を白くすれば、 雅(みや) びやかにして美也(びなり)。

※易経とは、中国の儒教の教典・四書五経のうちのひとつです (左の掛軸に原文が書かれています)。

要約:

君子の道は、出でて仕える、退いて野にある。また沈黙を守る、雄弁をふるう、などその表われはさまざまである。

しかし、君子たる人々が心を一つにすれば、その力は金鉄をも断ち切る鋭さをもち、 その言葉は蘭のごとき香りを放つものとなる。

明治8年(1875年)、合本組織香蘭社の創業者5名は八代深川栄左衛門を中心にそれぞれが、 その技術・英知を惜しむことなく提供しあい、心をひとつにして蘭の花の香りの如く強い結束で結ばれることを 誓い合いました。

また、陶磁器の原料の「カオリン」が「香蘭(コウラン)」と響きが似ていて、陶磁器の会社として 万国に通用するように成長することを願い、“香蘭社”と命名するに至りました。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今回、新しく知った言葉

★皿の縁と「見込み」

大辞林 第三版の解説

みこみ【見込み】

③茶碗や鉢の内面中央の称。

※「見込み」にそんな意味があるなんて知らなかった‥。

★パルメット文様

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

パルメットpalmette

美術用語。図式化した花弁または葉文が扇状に広がった模様をいう。シュロを意味する palmから派生した語。ギリシアではこの形をアンテミオン (忍冬〈スイカズラ〉) という。その原形は古代メソポタミアに始り,古代エジプトのロータス (ハスの花の文様) とともに,ギリシア時代に現今のような形式ができあがり,古代世界一帯に広く伝播した。

※消しゴムはんこのデザインになりそうな‥。

★窓絵

※主題とする絵を収める枠(=窓)を設ける技法のことなんですね。

★赤ダミ

赤いだみ絵ということでしょうか。

だみ [2] 【彩▽・濃▽】

①金泥・銀泥で彩色すること。 「 -絵」

②「彩潰(だみつぶ)し」の略。

★スープチュリーン【soup tureen】 数人分のスープを入れて、食卓で取り分けるためのふた付きの容器。

★ブラックホーソン(黒地多彩磁)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13時30分からの「春の窯元路地歩き」(参加費200円)にも参加しました。(所要時間は約90分)

参加者は十余名。二人の男性が案内してくださいました。

上立杭の大アベマキ

登り窯

上の方へ向かって歩きました

これが一番上です

使う薪は、赤松だそうな

陶器神社

窯元さん訪問

工房で作業を見学させていただきました。どの工程も丁寧さが要求される作業です。

丹波焼きが身近に感じられました。

ほとけ橋

------------------------------------------------------------------------

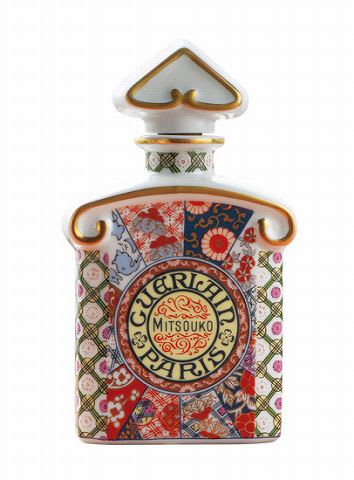

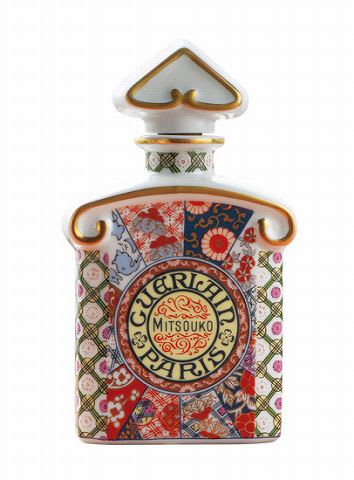

兵庫陶芸美術館へ行った数日後、「家庭画報」を見ていると「世界文化社 創立70周年&家庭画報700号記念 14誌連合大プレゼント!」で、【ゲラン】「ミツコ 有田焼 スペシャルボトル」(4万5000円)を10名さまにプレゼントとのこと。

有田焼の展覧会を観てきたばかりの私には、ミツコの写真が目に飛び込んできました。

なんと洗練された絵柄、色、フォルム…。久しぶりに「これ、ほしい!!」と強く思った私でした。

どの作品も高い技術で、品格がありました。

明治時代のセレブリティを満足させるために作られる品々は自ずと格調高いものとなったのでしょうね。

陶器もいいですが、磁器もいいものですねぇ。

この展覧会で、色絵の美しさを堪能しました。

よいものに囲まれて暮らしたら、心にゆとりが生まれてくるでしょうか。

こんな世界(つまりこんな暮らし方)もあるんだなぁ…と思いながら観ていました。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以下は、http://www.mcart.jp/exhibition/e2801/より引用

会期:2016年3月19日(土)~2016年6月5日(日)

江戸時代初期、日本で最初に磁器づくりに成功した有田では、国内にとどまらず、ヨーロッパ各国の王侯貴族を魅了する華やかで精緻な製品を数多く制作してきました。江戸幕府の終焉とともに明治時代が始まると、有田焼は明治政府により殖産興業製品として位置づけられ、政府が作成した「温知図録(おんちずろく)」などの新図案をもとに、革新的な有田焼が創出されます。このような作品は、1873(明治6)年のウィーン万国博覧会をはじめ、世界各国で開催された博覧会で高い評価を受けました。巨大な花瓶や再現不可能と言われる細密描写には、明治というエネルギッシュな時代の雰囲気が表れています。

本展では、明治時代の有田をリードした香蘭社や精磁会社を中心に、万国博覧会への出品作品や皇族・華族が使用した洋食器、それらの元となった図案類など計154件を展示し、明治有田の超絶の美を紹介します。

なお、当館は本巡回展における関西唯一の会場となります。

展覧会の特徴

(1) 明治の「クール・ジャパン」

明治維新後の新政府は、陶磁器などの工芸品を重要な輸出品として位置付けたため、有田では欧米向けの大きさ・形・デザインによる花瓶や大皿などが作られ、1873(明治6)年のウィーン万国博覧会をはじめ、世界各国で開催された博覧会で高い評価を受けました。全て手描きとは信じられないような、細密かつ正確無比な絵付けや、わずか数㎜の高低差を付けた透かし彫りによる文様は、まさに「超絶」そのもので、海外へ打って出ようとするエネルギッシュな時代の雰囲気が感じられます。

(2) 最新の研究成果を反映

欧米の万国博覧会に出品された作品3点をはじめ、ここ2、30年の間に海外で再発見されて日本に里帰りした作品を多数公開します。また、近年再調査された作品の図案と、その図案と一致する作品とを比較展示するなど、明治時代の有田焼に関する研究の最前線を紹介します。さらに、もと福岡の柳川藩主であった立花伯爵家の洋館で用いられた洋食器について、テーブルコーディネートによる展示を行ないます。

(3) 関西で唯一の会場

昨年9月そごう美術館(横浜)を皮切りに、全国7会場を巡回している本展は、当館が3会場目で関西唯一の会場となります。明治時代を中心とした近代の有田焼を100点以上まとめて見られる機会は、昭和58年に佐賀県立九州陶磁文化館で行われて以来、およそ30年ぶりとなります。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

私が行った日は、ちょうど「学芸員によるギャラリートーク」が開催される日でしたので、参加しました。

案内してもらうというのはいいですねぇ。よい刺激をいただき、新しい知識をたくさん得ました。

●今年は有田焼創業400年だそうです。

●有田焼というのは3回焼くそうな。まず1300度ほどで焼き、絵付けをして800度ほどで焼き、金彩して600度ほどで焼くとのこと。

●明治のころは万博がたくさん開催されていて、そこに出品して販路を広げたそうな。

1873年(明治6年)ウィーン万博、1876年(明治9年)フィラデルフィア万博、1878年パリ万博、1892年シカゴ万博、1900年パリ万博、1904年セントルイス万博、1915年(大正4年)サンフランシスコ万博

●香蘭社の歴史についての話も聞きました。1875年に磁器製造会社「合本組織香蘭社」が設立されたそうな。

●磁器には、陽刻、染付、青磁、色絵があるそうな。

●精の刻印が、「上に※、その下に青」。なかなか洒落ていました。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

下記は香蘭社のHPより引用

http://www.koransha.co.jp/koransha/koransha_name.html

明治8年2月21日。川原善八(肥前有田の谷口藍田(らんでん)の塾に学んだ)より 手塚亀之助(八代深川栄左衛門と共に合本組織香蘭社を設立したメンバー)に宛てた手紙の中に 香蘭社の名前の由来が書かれています。

易経※に見えたり。

君子の交わりは、蘭の宝の香りの如し。

西辞(せいじ)に白泥(カオリン)という。

香蘭の社と言えば、陶器の会社として万国に通用するなり。

会社の表記は、蘭の花をまるやかに書きて、周囲を白くすれば、 雅(みや) びやかにして美也(びなり)。

※易経とは、中国の儒教の教典・四書五経のうちのひとつです (左の掛軸に原文が書かれています)。

要約:

君子の道は、出でて仕える、退いて野にある。また沈黙を守る、雄弁をふるう、などその表われはさまざまである。

しかし、君子たる人々が心を一つにすれば、その力は金鉄をも断ち切る鋭さをもち、 その言葉は蘭のごとき香りを放つものとなる。

明治8年(1875年)、合本組織香蘭社の創業者5名は八代深川栄左衛門を中心にそれぞれが、 その技術・英知を惜しむことなく提供しあい、心をひとつにして蘭の花の香りの如く強い結束で結ばれることを 誓い合いました。

また、陶磁器の原料の「カオリン」が「香蘭(コウラン)」と響きが似ていて、陶磁器の会社として 万国に通用するように成長することを願い、“香蘭社”と命名するに至りました。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今回、新しく知った言葉

★皿の縁と「見込み」

大辞林 第三版の解説

みこみ【見込み】

③茶碗や鉢の内面中央の称。

※「見込み」にそんな意味があるなんて知らなかった‥。

★パルメット文様

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

パルメットpalmette

美術用語。図式化した花弁または葉文が扇状に広がった模様をいう。シュロを意味する palmから派生した語。ギリシアではこの形をアンテミオン (忍冬〈スイカズラ〉) という。その原形は古代メソポタミアに始り,古代エジプトのロータス (ハスの花の文様) とともに,ギリシア時代に現今のような形式ができあがり,古代世界一帯に広く伝播した。

※消しゴムはんこのデザインになりそうな‥。

★窓絵

※主題とする絵を収める枠(=窓)を設ける技法のことなんですね。

★赤ダミ

赤いだみ絵ということでしょうか。

だみ [2] 【彩▽・濃▽】

①金泥・銀泥で彩色すること。 「 -絵」

②「彩潰(だみつぶ)し」の略。

★スープチュリーン【soup tureen】 数人分のスープを入れて、食卓で取り分けるためのふた付きの容器。

★ブラックホーソン(黒地多彩磁)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13時30分からの「春の窯元路地歩き」(参加費200円)にも参加しました。(所要時間は約90分)

参加者は十余名。二人の男性が案内してくださいました。

上立杭の大アベマキ

登り窯

上の方へ向かって歩きました

これが一番上です

使う薪は、赤松だそうな

陶器神社

窯元さん訪問

工房で作業を見学させていただきました。どの工程も丁寧さが要求される作業です。

丹波焼きが身近に感じられました。

ほとけ橋

------------------------------------------------------------------------

兵庫陶芸美術館へ行った数日後、「家庭画報」を見ていると「世界文化社 創立70周年&家庭画報700号記念 14誌連合大プレゼント!」で、【ゲラン】「ミツコ 有田焼 スペシャルボトル」(4万5000円)を10名さまにプレゼントとのこと。

有田焼の展覧会を観てきたばかりの私には、ミツコの写真が目に飛び込んできました。

なんと洗練された絵柄、色、フォルム…。久しぶりに「これ、ほしい!!」と強く思った私でした。