(幸せって何だっけ、何だっけ♬ ポン酢醤油のあるウチさ♬)

【“人々は自分の所得が増えるのを見ると、より幸せに感じると言う傾向にある”】

「幸せとは何か?」というのは人類普遍かつ永遠の問いではありますが、個人的には、昔の映画(山田洋次監督の「幸せの黄色いハンカチ」、もしくはそういった雰囲気の映画だったような・・・)のなかで、町工場の工員ふうの二人が、「仕事が終わって、駅前の定食屋でトンカツにソースをたっぷりかけて食べるとき幸せなんだ」といった趣旨のことを話すシーンが妙に印象に残っています。

(いろいろ検索したのですが、映画のタイトル・キャストはわかりませんでした。俳優一人の顔はわかっているのですが、名前が出てこず、ちょっとイラッとしています)

あと、もうひとつ挙げれば、86年頃に放映されていた明石家さんまのポン酢醤油のCM「幸せってなんだっけ?」でしょうか。

どっちにしても、悲しいほどにいじましいイメージではありますが、“お金があれば幸せになるってもんじゃないだろう・・・”というのが“貧乏人の慰め”でもあります。

そんなささやかな慰めを打ち砕く、「お金はあればあるほど幸せ」という非情な研究が発表されたとか。

****「お金はあればあるほど幸せ」米研究*****

幸せはお金で買え、しかもお金が多いほど多くの幸せが手に入る──米ミシガン大学の経済学者による研究が、29日発行のアメリカ経済学会の専門誌「アメリカン・エコノミック・レビュー」5月号「Papers and Proceedings」に発表された。

財産と満たされた生活の関連性は驚くべきことではないが今回、米ミシガン大のベッツィー・スティーブンソン氏とジャスティン・ウォルファーズ氏による研究の注目点は、収入が基本ニーズを満たすレベルを一定超えるとその効果は薄れていくとした従来説を否定していることだ。

2人は論文の中で、所得と幸福感の相関関係に「飽和点」を示す証拠はないとし、「イースタリンの逆説」や類似の学説は誤りだと主張している。2人の論文は激しい議論が交わされている分野の最新研究で、現在は南カリフォルニア大学に所属する経済学者リチャード・イースタリン氏が1974年に発表した「イースタリンの逆説(Easterlin Paradox)」とは矛盾してみえる。

日本に関する調査におおむね基づいたイースタリン氏の研究では、日本は奇跡的な経済成長を遂げたにもかかわらず、国民の幸福度にはほとんど変化がなかったとしている。

また後年の研究では、年収が米国では7万5000ドル、それよりも貧しい国々では8000~2万5000ドルの範囲を超えると、お金が幸福度に影響を及ぼさなくなることが指摘されている。

両氏は米調査機関ピュー・リサーチ・センターが実施した調査「ピュー・グローバル・アティテュード」とギャラップ世界世論調査、さらに国際社会調査プログラム(ISSP)の3調査による国際比較研究データを分析した。両氏によれば「一国の中では、平均幸福度と平均所得の間に明らかな相関関係がみられた」という。

さらに国が豊かになると所得から得られる満足感は下がっていくが、なくなることはなく、また国全体の所得が倍増すれば国民の幸福度に与える影響は等しく、それは当初の所得にかかわらないという。【4月30日 AFP】

*********************

上記記事だけでは研究の内容がよくわかりませんので、同じ話題を取り上げたウォール・ストリート・ジャーナルの記事も紹介します。

****「金もうけに、きりはない」—米経済学者が実証*****

「王冠を賭けた恋」で知られるウィンザー公爵夫人(ウォリス・シンプソン夫人)はかつて「You can never be too rich or too thin=金もうけとダイエットはきりがない)」と辛辣な冗談を飛ばしたが、少なくとも半分は正解だったようだ。

米ミシガン大学の経済学者ベッツィー・スティーブンソン氏とジャスティン・ウォルファーズ氏の新たな研究によると、金持ちも貧乏人も同様に、所得が増えるにつれて幸福感が増大することが分かった。

両氏の論文は米経済学会の学術誌「American Economic Review, Papers and Proceedings」の5月号に掲載される予定だが、これは、一定の基本的なニーズが満たされると、所得が増えてもそれに応じて幸福感が増大するとは限らないという通念に反している。

この1970年代の通念は、経済学者のリチャード・イースタリン氏にちなんで「イースタリンの逆説」と呼ばれている。平均所得の上昇は、平均的な幸福感の上昇につながらないという考え方だ。

スティーブンソン、ウォルファーズ両氏は、他の研究者たち(ただしイースタリン氏ではない)がこの逆説を微調整し、所得が人々の基本的なニーズに応えるための一定の「しきい値(threshold)」水準に達した場合にこの考え方が当てはまる、つまり幸福感の増大が止まると説明してきたと指摘した。

ブルッキングス研究所上級フェローであるウォルファーズ氏によると、この考え方はその後一般的になっていったが、今まで調査の対象になったり、証明されたりすることはなかった。

そこで同氏とスティーブンソン氏は、世界銀行やギャラップ・ワールド・ポールといった情報源から150以上の国のデータを集め、「しきい値」となる所得水準、つまり「飽和水準」のようなものが存在しないと結論付けた。

両氏は「収入が1ドル増えることで感じられる幸福感は、金持ちよりも貧乏人の方が大きいが、飽和水準は存在しない」と指摘した。これは収入が増えれば、貧乏人も金持ちもより幸福に感じることと、そして、金持ちの幸福感を増大させるにはより多くのカネが必要なことを意味する。

これは富裕国と貧困国の両方に当てはまり、そういった国々の富裕な個人と貧しい個人の両方に当てはまることが証明されたという。両氏は「貧困国における幸福感と所得の関係は、富裕国でもほぼ同等に言える」ことを突き止めた。

ウォルファーズ氏は、この研究論文の意図は因果関係を示すのではなく、相関関係を示すに過ぎないと指摘する。より多い所得がより大きな幸せをもたらすかは不明瞭だ。人々は自分の所得が増えるのを見ると、より幸せに感じると言う傾向にあるにすぎないという。【4月30日 The Wall Street Journal】

*********************

所得水準と生活満足度(well-being)はある時点の一国内ではゆるく相関しているが、時間を超えた2時点や地域を越えた2地点ではほとんど相関がないとする「イースタリンの逆説(Easterlin Paradox)」なるもの、それが戦後日本の経済成長が幸福度を増大させなかったという研究に基づいていること・・・初めて知りました。(戦後日本の事例と、結論の間にはかなりの飛躍があるようにも思えますが・・・・)

スティーブンソン、ウォルファーズ両氏の主張は最近のものではなく、以前からなされているもののようです。

両氏の主張は、追加的1単位の富がもらす限界効用が、富が増大するにつれ逓減はするが、ゼロになることはないという内容にも思えます。そうであれば、極めて常識的と言えるでしょう。

(蛇足ながら、富がもらす限界効用は逓減しますので、お金持ちから貧乏人の私に所得の再配分を行えば、国民全体の満足度・効用は増大します)

むしろ、「しきい値(threshold)」水準とか「飽和水準」の概念のほうが、お金儲けに精を出す金持ちを見ていると、直観的には「本当だろうか?」という感じがあります。

【経済成長が重要なのは幸福を増すからというより、不幸を減じるから】

幸福度とお金・所得・富の関係については、個人レベルで言えば価値観・人生観の問題になりますが、下記は国家単位での両者の関係に関するシンプルで明快な指摘であるように思えます。

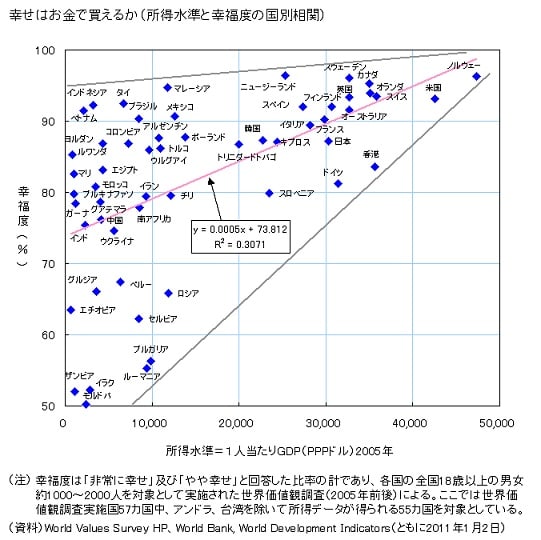

****幸せはお金で買えるか(所得水準と幸福度の国別相関)*****

・・・・(所得水準と幸福度の)相関度をあらわすR2値は0.3071であり、ゆるい相関が認められる。しかし、相関図を見て、より印象的なのは、所得水準の高い国では幸福度がある一定水準以上に収斂している(不幸と感じている者はそれほど多くない傾向がある)のに対して、所得水準の低い国では、幸福度に大きなばらつきが認められる点である。

比較的所得水準の低いインドネシア、ベトナム、タイ、マレーシアといった東南アジアの諸国は幸福度90%以上であり、所得水準からはこれらの国々を圧倒して高い米国の幸福度とそれほどの違いはないが、他方、これら東南アジアの国と所得面ではそれほど違いがないイラク、ザンビア、ルーマニア、モルドバでは幸福度が50%台と非常に低くなっているのである。(中略)

所得水準が高まれば不幸と感じる人の割合が大いに減じるということから、幸せはお金で買えるといえるが、だからといって所得水準の低い国で不幸な者が多いとは限らないのである。

お金持ちでも不幸かも知れないよ、という貧乏人の慰めは、事実に反するが、貧乏でも幸せに暮らそうという態度は十分な合理性を持っているといえよう。

また、経済成長が重要なのは幸福を増すからというより、不幸を減じるからであるということが分かる。(中略)

先進国においては経済成長と所得再配分のどちらが優先されるべきかという議論の中で幸福と所得の非相関が主張されるが、途上国側からはこれを途上国に当てはめられても迷惑だという意見の食い違いが生じる。片相関は相関ありと相関なしの同時存在なのでこうした混乱が生じるのだと思われる。(後略)

【本川 裕氏 「社会実情データ図録」 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/9482.html】

***********************

上記グラフからは、東南アジアやラテン諸国の“陽気な気質”がうかがわれます。

そういう気質面で言えば、日本人はあまり満足感・幸福感を表面に出さない傾向があります。イースタリン氏の研究でそのあたりがどのように考慮されたのでしょうか。

【「最も悲しい日」は?「最も幸福な日」は?】

幸福度を実証的に把握することは困難というか、不可能ですが、短期間の同一地点の比較であれば有効にも思われる研究の紹介がありました。

****ツイッターで社会の幸福感の推移を測定、米研究****

米マイクロブログのツイッター(Twitter)に投稿されたコメントを集め、分析プログラムで解析すると、ある都市、ある州、ある国の「気分」を把握することができる――このようなツールを開発したと米研究チームが発表した。

このツール、「ヘドノメーター」はいわば、幸福度測定器だ。先月30日に公開された「www.hedonometer.org」でのプロジェクトは、5年間にわたってデータを収集し、ツイッターに書き込まれた気分の浮き沈みを測定してきた。

このツールは、英語で投稿された全てのツイートのうちの約10%ほどを解析している。米国のツイートが中心とはいえ、インターネットコミュニティーの気分を把握することが可能だ。研究チームによると、ボストン・マラソン爆発事件があった4月15日は、過去5年間で観測された最も悲しい日だった。コネティカット州ニュータウンの小学校銃乱射事件の日よりもわずかに悲しみが上回ったという。

一方、最も幸福な日は、クリスマスや感謝祭などの休暇だった。

ヘドノメーターは、約1万単語の幸福度を1~9の範囲で数値化。

たとえば「happy(楽しい、うれしい、幸せ)」は8.30ポイント、「hahaha(笑い声)」は7.94、「cherry(良いもの)」が7.04。一方で、「crash(衝突)」は2.60ポイント、「war(戦争)」は1.80、「jail(監獄、拘禁)」は1.76などだ。

ヘドノメーターは現在は英語のツイートのみを対象にしているが、研究チームはグーグルトレンドや米紙ニューヨーク・タイムズ、CNNの書き起こしテキスト、URL短縮サービス「Bitly」に書き込まれた単語などのデータの解析も近いうちに始める予定。また、12言語のデータを解析する計画だという。【5月2日 AFP】

*********************

“約1万単語の幸福度を1~9の範囲で数値化”というのが、何を根拠に・・・という感もありますが、社会の「気分」を数量的に把握するという点でなかなか面白い研究です。