【本格的な人口減少時代に入った日本】

経済予測、国際情勢に関する予測・・・いろんな不確かな“予測”があるなかで、人口に関する予測は現在生存している人がベースになりますので、戦争による大量死亡とか、ベビーブームによる出生数の急増とか、移民政策の変更でい移民に門戸を開くとかがない限り、ほぼ確実に現実となる“確かな予測”です。その動向に若干のペースアップ・ダウンはあるにしても。

その人口予測で見ると、今さら言うまでもないことですが、日本の人口はこれからどんどん減少します。

すでに“人口減少”は始まっています。

****日本の総人口、初減少 1億2709万4745人 15年国勢調査****

総務省は26日、2015年国勢調査の確定結果を発表した。15年10月1日現在で、外国人を含む総人口は1億2709万4745人。前回10年調査から96万2607人(0・8%)減り、1920年の調査開始以来初めて減少に転じた。(中略)

国内に住む日本人の人口は1億2428万3901人で、5年前より107万4953人(0・9%)減った。10年調査に続いて2回連続の減少となり、日本が本格的な人口減少時代に入ったことが鮮明になった。

総人口に占める15歳未満の人口は1588万7千人(12・6%)、65歳以上は3346万5千人(26・6%)。15歳未満の割合は過去最低で、65歳以上は過去最高を記録した。

外国人人口は5年前から10万4千人増え、過去最多の175万2千人。国籍別では中国が最も多い51万1千人で、韓国・朝鮮37万7千人、フィリピン17万2千人が続いた。(後略)【2016年10月27日 朝日】

***********************

政府は少子化対策に取り組んでおり、その影響もあってか、2015年の合計特殊出生率は最終確定値で1.45になったとり、前年の1.42から0.03ポイント上昇してはいます。(合計特殊出生率増加の要因が何かは分析が必要かとは思いますが)

ただ、女性の母数が減少するなかにあっては、大勢を変えるものとはなっていません。

*****ことしの出生数 推計で初めての100万人割れ****

ことし1年間に国内で生まれる子どもの人数はおよそ98万人となって、初めて100万人を下回るという推計を、厚生労働省がまとめました。(中略)

それによりますと、ことし1年間に国内で生まれる子どもはおよそ98万1000人で、明治32年に統計を取り始めて以降、初めて100万人を下回る見通しになりました。(中略)

塩崎厚生労働大臣は閣議のあとの記者会見で「出生数の動向は、厳しい状況がずっと続いている。妊娠や出産、子育てなどそれぞれの段階に応じて、働き方改革と子育て支援を両輪で進めながら、少子化対策に取り組んでいく必要がある」と述べました。【2016年12月22日 NHK】

*****************

もっとも、「保育園落ちた日本死ね!!!」というブログが大きな共感を得る状況では、政府の“働き方改革と子育て支援”もうまく機能していないようです。

なお、出生数減少、高齢化という流れは、日本だけでなく中国・台湾・韓国・シンガポール・タイなども共通した現象です。

****2030年、日本人の3人に1人が65歳以上、中国は2.3億人に****

2016年11月14日、環球網は、中国の高齢者人口(65歳以上)は2030年に2億3000万人を超えると報じた。

「アジアは世界で最も急速に高齢化が進んでいる」と報じた海外メディアの記事を引用したもので、同年に日本では3人に1人が65歳以上、韓国では5人に1人と予測されている。

総人口の多い中国ではこれほど高い割合にはならないが、2億3000万人という数はドイツの総人口の約3倍に当たる規模だ。

急速な高齢化のもとで労働力の減少が指摘されており、世界銀行は「遠くない将来、韓国は15%、日本、中国、タイは10%の労働力を失う」と予測。

また、高齢者介護の問題については、ある機関が「2030年に新たに必要とされる介護スタッフは中国だけで900万人」との報告を出している。【2016年11月15日 Record China】

*****************

【このままでは不可避な社会活力低下】

このままでは若年層減少で、日本経済・社会の活力が急速に低下することが懸念されています。

****今後の日本の命運を握る若年層が急減する****

<戦後日本の高度経済成長を支えた若年層の増加「人口ボーナス」は今後反転し、日本社会は若年層が急減するかつてない大変化に直面する>

日本の近い将来についてはいろいろな予測があるが、人口が減っていくことは明らかだ。年齢層別にみると、減少のスピードが最も大きいのは若年層で、その結果として、人口の高齢化も進行することになる。

若年人口はバリバリ働いて社会を支えると同時に、消費性向が大きく景気を刺激してくれる存在だ。これまでの日本の発展も、若年層によってもたらされた面が大きい。

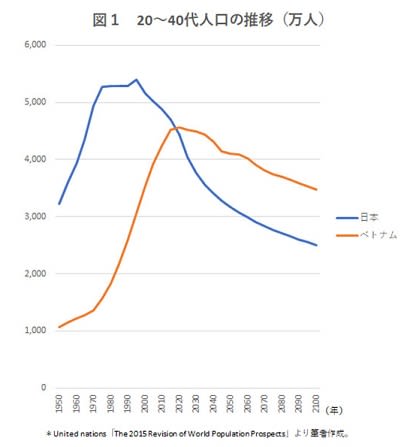

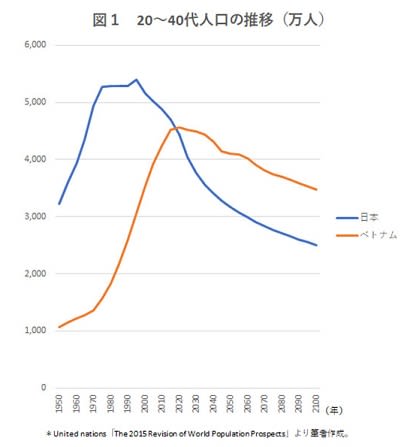

日本の若年人口の時系列カーブを描いてみると、大まかには景気動向と重なっている。将来予測も含む、20〜40代人口の長期カーブは<図1>のようになる。

青色が日本のカーブだが、1960年代までは増え続けていた。バリバリ働き、かつモノを大量に購入・消費してくれる若年層の増加。「奇跡の復興」と称される高度経済成長は、人口ボーナスという条件に支えられていたと言える。

70年代半ばになると増加は止まり、80年代まで高原状態が続いて、低成長の時期と重なっている。そして90年代以降は坂を転げ落ちるように減っていき、不況の深刻化の時期と見事に一致している。

労働意欲・消費意欲がともに旺盛な若者の存在は大きい、ということだ。その若者は今後も減少の一途をたどると見込まれ、2020年にはベトナムに追い越される。躍進の可能性を秘めた市場の選手交代というところだろうか。

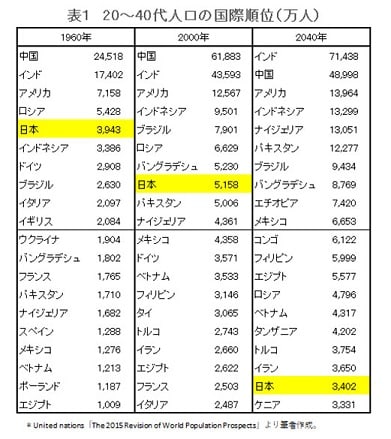

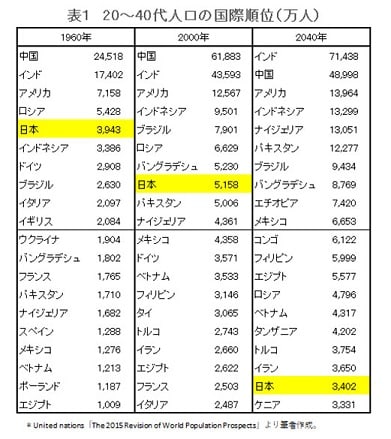

若年人口の国際順位は、時代とともに変化する。日本の20〜40代人口は、高度経済成長のさなかの1960年では3943万人で、世界で5位だった。最近はどうで、さらに将来はどうなるか。40年のスパンで、上位20位の顔ぶれの変化をまとめると<表1>のようになる。

人口大国の中国とインドが圧倒的に多い。インドは今後も勢いが続き、2040年には中国を抜いて首位になる。2040年では、この2国だけで世界の若年人口の3分の1が占められる。巨大なマーケットとなるので、両国の言語や文化を学ぼうという機運も高まるだろう。

日本は時代とともに順位が下がり、2040年には19位まで落ちると予測される。その一方で、アジアやアフリカの新興国の躍進が目立つ。上記の表は、経済勢力地図の変化と言えるかもしれない。

日本では今後、人口減少と高齢化により、国内市場ではモノが売れなくなる。お隣の韓国では、一流企業に入るには英語力や海外留学経験が必須というが、日本も近いうちにそうなるのではないか。いやおうなしに企業は国外への進出を迫られるのだから。

欧米並みに社会を多国籍化することで、消費意欲旺盛な若年人口をキープするのか。あるいは空洞化が進む一方なのか。これからの日本には、かつて経験したことのない大変化が待ち受けている。【1月11日 Newsweek】

*******************

【「日本はすばらしい」とタコツボ的社会に閉じこもるのも、ひとつの選択ではあるが・・・】

人口統計を見ていつも思うのは、日本や欧州など先進国が人口減少・高齢化に向かう中で、アメリカが“若い社会”を維持し続けることです。黒人・ヒスパニックなど複合民族社会の強みでしょう。もちろん、深刻な人種問題等はあるにしても。

人口減少・高齢化・社会活力低下に対するひとつの対応策は、移民を受け入れて社会を多国籍化することですが、この件に関しては“単一民族国家”日本には根強い抵抗感があり、欧米での移民急増やテロなどの影響もあって、その傾向は近年むしろ強まっているようにも見えます。

グローバリズムに疲れた人々の間で『人を外から入れない』という国家の役割が改めて期待されている・・・・という話は、1月6日ブログ「“反グローバリズム”的な動きの中で前面に出てきた“国家の役割” 行先は国家社会主義の時代?」http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20170106でも取り上げました。

そうした傾向を増長するようなポピュリズム的な動きも。

******************

かつての村落共同体が産業化で破壊された後、企業がアイデンティティーのよりどころとなっていた面がありますが、日本式雇用も壊され、どこにも居場所を見つけられない。国民的なアイデンティティーだけがせり出しています。

日本はすごいと吹聴するテレビ番組を見て悦に入ったり、ネット上に差別的な書き込みをして留飲を下げたりしている。少数派を差別することで多数派の側につくという競争が行われている。

それしか自らを支えるものがないからです。

そういう状況に付け込む形で、我こそは真の国民の代表であると幻想をばらまくポピュリズム(大衆迎合)も出てくるのでは。【1月6日 朝日 「(考論 長谷部×杉田)混迷の世界、行く先は」より】

******************

「日本はすばらしい」とタコツボ的社会に自らを閉じ込め、移民を拒み続ける・・・というのは、(個人的には全く賛同しませんが)ひとつの選択でしょう。ただ、その場合、その“すばらしい日本”は次第に輝きを失い、国際社会と言う世界の片隅でひっそり暮らす老人のような姿になっていくことは覚悟する必要があります。

【移民受け入れのためいは、共生の発想が必要】

もうひとつの選択肢として、移民を受け入れる方向に転じる場合は、単に労働力として受け入れるのではなく、社会の一員として共生していくことが必要であり、これもこれまでにない“覚悟”を要します。

そうしないと、疎外された移民が犯罪・テロなどに走る、移民社会の弊害が前面に出てきます。

****(ニッポンの宿題)「移民」の受け入れ方 上林千恵子さん、田村太郎さん****

日本で働いて暮らす外国人が増えています。政府は移民を認めていませんが、国際的にみれば、移民同様の存在です。建前と本音を使いわける政策が続くなか、弊害も出ています。受け入れの是非を正面から議論するときが、すぐそこに来ているのかもしれません。

■《なぜ》欠かせぬ労働力、欠く定住策 上林千恵子さん(法政大学教授)

日本にはいま、約230万人の外国人が暮らしています。3年前から約25万人増え、人口の約1・8%に上ります。経済協力開発機構(OECD)の統計上の定義では、国内に1年以上滞在する人は「移民」です。呼び方の問題は別としても、すでに外国人は日本に不可欠な労働力になっています。

それなのに、働き手として平等に扱われなかったり、本人や家族が十分な日本語教育を受けられず社会からドロップアウトしてしまったりする問題が指摘されています。

「単純労働の外国人は受け入れない」という建前を国が守っているため、定住政策の必要性が正面から議論されることがほとんどなく受け入れが広がる、というグレーな状態が続いてきました。

*

(中略)課題は山積みです。住み込みやサービス残業には人権や違法労働の問題が指摘され、他社に不法就労させるケースも珍しくありません。転職する自由はなく、日本に来るために母国で借金をしているから、嫌でもやめられない。

そんな状態のまま、大手企業も実習生の活用を広げており、さらなる対象業種の拡大が見込まれています。最近の高度外国人材や留学生の受け入れ拡大も、労働力確保の面が否めないと思います。

*

日本で暮らす外国人は、10年以上の在留などで永住権を持つ人、日系人など更新できる5年以下の定住権を持つ人、一部の仕事が対象の就労ビザを持つ人などがいます。さらに、その家族、留学生、実習生など在留資格は色々です。

ここ十数年は、外国人が多く住む自治体などが「もっと受け入れ制度や定住政策を整えるべきだ」と国に提言をし続けてきました。でも国の政治家は、票になりにくく財政も厳しいなか、簡単には動きません。

もともと自国民ではない人に、年金などの社会保障の権利をどこまで認めるかは解がない問題で、社会の合意が必要です。私たち自身が、外国人に頼らないと社会が回らない現実をもっと知り、認める必要があるでしょう。

定住政策は急ぐべきですが、受け入れ制度は今後も少しずつ変えていくしかないかもしれません。正面から「移民を受け入れよう」などと取り組むと、かえって反発が大きくなるジレンマがあるからです。

まずは昨秋に成立した技能実習適正化法で、受け入れ先の監督強化と受け入れ拡大がどう進むか、見極めたいと思います。 (聞き手・吉川啓一郎)

◇

■《解く》人材、アジアで融通し合おう 田村太郎さん(ダイバーシティ研究所代表理事)

格安航空会社の登場やインターネットの普及で、国境を越えるハードルがこの10年で下がりました。高い賃金より自分らしい生き方を求め、国を転々とする人もいます。移民という言葉ではくくれない、新たな人の移動が起きているいまこそ、アジア全体を視野に入れた議論を始めるときです。

国際的な人の移動の要因には、送り出す側の「プッシュ」と呼び込む側の「プル」があります。少子高齢化が加速する日本では「プル」は強まっていますが、アジア各国では経済成長で「プッシュ」が弱まっています。一方、欧州に移民が押し寄せているのは、中東情勢の不安定化により「プッシュ」が増大しているためです。

日本はもはやアジアで唯一の経済大国ではなく、外国人からみれば自国の何倍もの賃金をもらえる国でもない。門戸を開けば、人がわっと押し寄せると心配されたのは、もう20年以上前の話です。生活支援政策を充実させなければ、だれも日本には来なくなります。

少子高齢化は中国や韓国でも進んでいます。日本人の介護福祉士が国外へ働きに行くかもしれません。すでにフィリピンにはカナダなどの国々が、専門学校を作ってケア人材の確保に動いています。国際的に人材の奪い合いが起きているなか、アジア全体の少子高齢化を見据えた議論を、日本が呼びかけるべきです。

具体的には、ケアにかかわる資格をアジアで共通化し、先行して高齢化が進む日中韓と、まだプッシュの余力のある東南アジアとをつなぐようなしくみを作っていくことが考えられます。アジア全体でケア人材の育成に取り組み、融通しあう発想です。

*

地域に魅力を感じて根を下ろす外国人を増やしていく必要があります。様々な在留資格で来日し、永住資格を持つ外国人はすでに70万人以上いるわけですから、国には日本語教育の充実と、通訳や翻訳者の養成に本気で取り組んでほしい。

異なる人たちと接することに不安を抱くのは当然です。不安を減らすには、出会っていくしかありません。外国人に偏見があった人でも、○○さんと固有名詞でつながると意識が変わる例を、私は数多く見てきました。治安の悪化を懸念する声もありますが、外国人の犯罪検挙者数は減っています。(中略)

*

改めるべきは、外国人を単に安い労働力としてみなす発想です。外国人技能実習制度は、違法行為が後を絶たず、職業選択の自由もありません。国連や米国から長年、「人身売買」と批判されており、早くやめた方がいい。

子どものときに教室で外国人と机を並べた経験のある人が、社会で仕事を始めています。家庭科共修世代の男性は家事や育児の分担意識が高いと言われるように、外国人とともに育った世代では、日本社会の一員として外国人を迎え入れることに抵抗感のない人が増えていくでしょう。

漠然とした不安を理由に議論を避けるのではなく、アジア全体の変化を認識したうえで、受け入れの是非を冷静に話し合っていくべきです。 (聞き手・北郷美由紀)【1月8日 朝日】

*******************

****(社説)外国人との共生 生活者として受け入れを****

いわゆる移民政策は考えない。これが政府の方針だ。

「いわゆる移民」とは何か、政府は語らない。ただ、欧州を中心に移民・難民がさまざまな摩擦を生んでいる現状を見て、「移民」に神経をとがらせる。

その一方で、外国人の受け入れは広げている。代表例が技能実習制度だ。期間を3年から5年に延ばし、対象職種は70を超える。約20万人が実習として各地の企業や農漁村で働く。

■本音と建前使い分け

途上国への技能伝達が目的で単純な労働者受け入れではない、というのが政府の見解だ。だが、人手不足を埋める手段になっているのは公然の事実だ。(中略)

■自治体からの訴え

「外国人労働者の受け入れや外国人住民との共生は、いまや国全体で共有すべき課題だ」。外国人が多く住み、不可欠の存在になっている浜松市など約30の自治体でつくる「外国人集住都市会議」は繰り返し訴える。

外国人を受け入れていくために、何が必要なのか。

過疎化が進む秋田県能代市では二十数年前から、花嫁として来日し、定住する女性がいる。当時から日本語教室を開く北川裕子さん(66)が強調するのは「互いの壁をつくらず、お隣さんとして付き合う」という、ごく当たり前のことだ。

季節ごとの行事を通じて地元の風習や伝統を伝える。夏の盆踊りでは、外国人を敬遠しがちだったお年寄りらが交流の輪に加わるようになった。

■未来への投資として

(中略)日本で働く外国人は、在日韓国・朝鮮人らの特別永住者のほか、国への届け出によると90万人余(15年秋時点)。

内訳は、日系人や日本人の配偶者らが36万人余、留学生のアルバイトらは19万人余、技能実習生と専門技術・知識を持つ「高度人材」がそれぞれ17万人弱だ。技能実習生はすでに20万人を超えており、総数は近く100万人を突破しそうだ。

「未来への投資として、定住外国人を積極的に受け入れていくことが求められている」

政策提言をする財団法人「未来を創る財団」は、自治体や企業関係者を交えたシンポジウムを重ね、昨年末に提言をまとめた。財団のメンバーで日本国際交流センターの毛受(めんじゅ)敏浩執行理事は「外国人の受け入れは、地域社会を活性化させるテコになる」と指摘する。

まずは現実を直視し、議論を始めたい。政府と国民がともに考えるべき課題である。【1月10日 朝日】

*******************

「共生」と言うと、必ず「欧米社会の混乱を見ろ!共生なんかできるか!」と言う人がいますが、共生が難しいのは、そういうことを言い立てる人が存在するからだ・・・・と考えています。

経済予測、国際情勢に関する予測・・・いろんな不確かな“予測”があるなかで、人口に関する予測は現在生存している人がベースになりますので、戦争による大量死亡とか、ベビーブームによる出生数の急増とか、移民政策の変更でい移民に門戸を開くとかがない限り、ほぼ確実に現実となる“確かな予測”です。その動向に若干のペースアップ・ダウンはあるにしても。

その人口予測で見ると、今さら言うまでもないことですが、日本の人口はこれからどんどん減少します。

すでに“人口減少”は始まっています。

****日本の総人口、初減少 1億2709万4745人 15年国勢調査****

総務省は26日、2015年国勢調査の確定結果を発表した。15年10月1日現在で、外国人を含む総人口は1億2709万4745人。前回10年調査から96万2607人(0・8%)減り、1920年の調査開始以来初めて減少に転じた。(中略)

国内に住む日本人の人口は1億2428万3901人で、5年前より107万4953人(0・9%)減った。10年調査に続いて2回連続の減少となり、日本が本格的な人口減少時代に入ったことが鮮明になった。

総人口に占める15歳未満の人口は1588万7千人(12・6%)、65歳以上は3346万5千人(26・6%)。15歳未満の割合は過去最低で、65歳以上は過去最高を記録した。

外国人人口は5年前から10万4千人増え、過去最多の175万2千人。国籍別では中国が最も多い51万1千人で、韓国・朝鮮37万7千人、フィリピン17万2千人が続いた。(後略)【2016年10月27日 朝日】

***********************

政府は少子化対策に取り組んでおり、その影響もあってか、2015年の合計特殊出生率は最終確定値で1.45になったとり、前年の1.42から0.03ポイント上昇してはいます。(合計特殊出生率増加の要因が何かは分析が必要かとは思いますが)

ただ、女性の母数が減少するなかにあっては、大勢を変えるものとはなっていません。

*****ことしの出生数 推計で初めての100万人割れ****

ことし1年間に国内で生まれる子どもの人数はおよそ98万人となって、初めて100万人を下回るという推計を、厚生労働省がまとめました。(中略)

それによりますと、ことし1年間に国内で生まれる子どもはおよそ98万1000人で、明治32年に統計を取り始めて以降、初めて100万人を下回る見通しになりました。(中略)

塩崎厚生労働大臣は閣議のあとの記者会見で「出生数の動向は、厳しい状況がずっと続いている。妊娠や出産、子育てなどそれぞれの段階に応じて、働き方改革と子育て支援を両輪で進めながら、少子化対策に取り組んでいく必要がある」と述べました。【2016年12月22日 NHK】

*****************

もっとも、「保育園落ちた日本死ね!!!」というブログが大きな共感を得る状況では、政府の“働き方改革と子育て支援”もうまく機能していないようです。

なお、出生数減少、高齢化という流れは、日本だけでなく中国・台湾・韓国・シンガポール・タイなども共通した現象です。

****2030年、日本人の3人に1人が65歳以上、中国は2.3億人に****

2016年11月14日、環球網は、中国の高齢者人口(65歳以上)は2030年に2億3000万人を超えると報じた。

「アジアは世界で最も急速に高齢化が進んでいる」と報じた海外メディアの記事を引用したもので、同年に日本では3人に1人が65歳以上、韓国では5人に1人と予測されている。

総人口の多い中国ではこれほど高い割合にはならないが、2億3000万人という数はドイツの総人口の約3倍に当たる規模だ。

急速な高齢化のもとで労働力の減少が指摘されており、世界銀行は「遠くない将来、韓国は15%、日本、中国、タイは10%の労働力を失う」と予測。

また、高齢者介護の問題については、ある機関が「2030年に新たに必要とされる介護スタッフは中国だけで900万人」との報告を出している。【2016年11月15日 Record China】

*****************

【このままでは不可避な社会活力低下】

このままでは若年層減少で、日本経済・社会の活力が急速に低下することが懸念されています。

****今後の日本の命運を握る若年層が急減する****

<戦後日本の高度経済成長を支えた若年層の増加「人口ボーナス」は今後反転し、日本社会は若年層が急減するかつてない大変化に直面する>

日本の近い将来についてはいろいろな予測があるが、人口が減っていくことは明らかだ。年齢層別にみると、減少のスピードが最も大きいのは若年層で、その結果として、人口の高齢化も進行することになる。

若年人口はバリバリ働いて社会を支えると同時に、消費性向が大きく景気を刺激してくれる存在だ。これまでの日本の発展も、若年層によってもたらされた面が大きい。

日本の若年人口の時系列カーブを描いてみると、大まかには景気動向と重なっている。将来予測も含む、20〜40代人口の長期カーブは<図1>のようになる。

青色が日本のカーブだが、1960年代までは増え続けていた。バリバリ働き、かつモノを大量に購入・消費してくれる若年層の増加。「奇跡の復興」と称される高度経済成長は、人口ボーナスという条件に支えられていたと言える。

70年代半ばになると増加は止まり、80年代まで高原状態が続いて、低成長の時期と重なっている。そして90年代以降は坂を転げ落ちるように減っていき、不況の深刻化の時期と見事に一致している。

労働意欲・消費意欲がともに旺盛な若者の存在は大きい、ということだ。その若者は今後も減少の一途をたどると見込まれ、2020年にはベトナムに追い越される。躍進の可能性を秘めた市場の選手交代というところだろうか。

若年人口の国際順位は、時代とともに変化する。日本の20〜40代人口は、高度経済成長のさなかの1960年では3943万人で、世界で5位だった。最近はどうで、さらに将来はどうなるか。40年のスパンで、上位20位の顔ぶれの変化をまとめると<表1>のようになる。

人口大国の中国とインドが圧倒的に多い。インドは今後も勢いが続き、2040年には中国を抜いて首位になる。2040年では、この2国だけで世界の若年人口の3分の1が占められる。巨大なマーケットとなるので、両国の言語や文化を学ぼうという機運も高まるだろう。

日本は時代とともに順位が下がり、2040年には19位まで落ちると予測される。その一方で、アジアやアフリカの新興国の躍進が目立つ。上記の表は、経済勢力地図の変化と言えるかもしれない。

日本では今後、人口減少と高齢化により、国内市場ではモノが売れなくなる。お隣の韓国では、一流企業に入るには英語力や海外留学経験が必須というが、日本も近いうちにそうなるのではないか。いやおうなしに企業は国外への進出を迫られるのだから。

欧米並みに社会を多国籍化することで、消費意欲旺盛な若年人口をキープするのか。あるいは空洞化が進む一方なのか。これからの日本には、かつて経験したことのない大変化が待ち受けている。【1月11日 Newsweek】

*******************

【「日本はすばらしい」とタコツボ的社会に閉じこもるのも、ひとつの選択ではあるが・・・】

人口統計を見ていつも思うのは、日本や欧州など先進国が人口減少・高齢化に向かう中で、アメリカが“若い社会”を維持し続けることです。黒人・ヒスパニックなど複合民族社会の強みでしょう。もちろん、深刻な人種問題等はあるにしても。

人口減少・高齢化・社会活力低下に対するひとつの対応策は、移民を受け入れて社会を多国籍化することですが、この件に関しては“単一民族国家”日本には根強い抵抗感があり、欧米での移民急増やテロなどの影響もあって、その傾向は近年むしろ強まっているようにも見えます。

グローバリズムに疲れた人々の間で『人を外から入れない』という国家の役割が改めて期待されている・・・・という話は、1月6日ブログ「“反グローバリズム”的な動きの中で前面に出てきた“国家の役割” 行先は国家社会主義の時代?」http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20170106でも取り上げました。

そうした傾向を増長するようなポピュリズム的な動きも。

******************

かつての村落共同体が産業化で破壊された後、企業がアイデンティティーのよりどころとなっていた面がありますが、日本式雇用も壊され、どこにも居場所を見つけられない。国民的なアイデンティティーだけがせり出しています。

日本はすごいと吹聴するテレビ番組を見て悦に入ったり、ネット上に差別的な書き込みをして留飲を下げたりしている。少数派を差別することで多数派の側につくという競争が行われている。

それしか自らを支えるものがないからです。

そういう状況に付け込む形で、我こそは真の国民の代表であると幻想をばらまくポピュリズム(大衆迎合)も出てくるのでは。【1月6日 朝日 「(考論 長谷部×杉田)混迷の世界、行く先は」より】

******************

「日本はすばらしい」とタコツボ的社会に自らを閉じ込め、移民を拒み続ける・・・というのは、(個人的には全く賛同しませんが)ひとつの選択でしょう。ただ、その場合、その“すばらしい日本”は次第に輝きを失い、国際社会と言う世界の片隅でひっそり暮らす老人のような姿になっていくことは覚悟する必要があります。

【移民受け入れのためいは、共生の発想が必要】

もうひとつの選択肢として、移民を受け入れる方向に転じる場合は、単に労働力として受け入れるのではなく、社会の一員として共生していくことが必要であり、これもこれまでにない“覚悟”を要します。

そうしないと、疎外された移民が犯罪・テロなどに走る、移民社会の弊害が前面に出てきます。

****(ニッポンの宿題)「移民」の受け入れ方 上林千恵子さん、田村太郎さん****

日本で働いて暮らす外国人が増えています。政府は移民を認めていませんが、国際的にみれば、移民同様の存在です。建前と本音を使いわける政策が続くなか、弊害も出ています。受け入れの是非を正面から議論するときが、すぐそこに来ているのかもしれません。

■《なぜ》欠かせぬ労働力、欠く定住策 上林千恵子さん(法政大学教授)

日本にはいま、約230万人の外国人が暮らしています。3年前から約25万人増え、人口の約1・8%に上ります。経済協力開発機構(OECD)の統計上の定義では、国内に1年以上滞在する人は「移民」です。呼び方の問題は別としても、すでに外国人は日本に不可欠な労働力になっています。

それなのに、働き手として平等に扱われなかったり、本人や家族が十分な日本語教育を受けられず社会からドロップアウトしてしまったりする問題が指摘されています。

「単純労働の外国人は受け入れない」という建前を国が守っているため、定住政策の必要性が正面から議論されることがほとんどなく受け入れが広がる、というグレーな状態が続いてきました。

*

(中略)課題は山積みです。住み込みやサービス残業には人権や違法労働の問題が指摘され、他社に不法就労させるケースも珍しくありません。転職する自由はなく、日本に来るために母国で借金をしているから、嫌でもやめられない。

そんな状態のまま、大手企業も実習生の活用を広げており、さらなる対象業種の拡大が見込まれています。最近の高度外国人材や留学生の受け入れ拡大も、労働力確保の面が否めないと思います。

*

日本で暮らす外国人は、10年以上の在留などで永住権を持つ人、日系人など更新できる5年以下の定住権を持つ人、一部の仕事が対象の就労ビザを持つ人などがいます。さらに、その家族、留学生、実習生など在留資格は色々です。

ここ十数年は、外国人が多く住む自治体などが「もっと受け入れ制度や定住政策を整えるべきだ」と国に提言をし続けてきました。でも国の政治家は、票になりにくく財政も厳しいなか、簡単には動きません。

もともと自国民ではない人に、年金などの社会保障の権利をどこまで認めるかは解がない問題で、社会の合意が必要です。私たち自身が、外国人に頼らないと社会が回らない現実をもっと知り、認める必要があるでしょう。

定住政策は急ぐべきですが、受け入れ制度は今後も少しずつ変えていくしかないかもしれません。正面から「移民を受け入れよう」などと取り組むと、かえって反発が大きくなるジレンマがあるからです。

まずは昨秋に成立した技能実習適正化法で、受け入れ先の監督強化と受け入れ拡大がどう進むか、見極めたいと思います。 (聞き手・吉川啓一郎)

◇

■《解く》人材、アジアで融通し合おう 田村太郎さん(ダイバーシティ研究所代表理事)

格安航空会社の登場やインターネットの普及で、国境を越えるハードルがこの10年で下がりました。高い賃金より自分らしい生き方を求め、国を転々とする人もいます。移民という言葉ではくくれない、新たな人の移動が起きているいまこそ、アジア全体を視野に入れた議論を始めるときです。

国際的な人の移動の要因には、送り出す側の「プッシュ」と呼び込む側の「プル」があります。少子高齢化が加速する日本では「プル」は強まっていますが、アジア各国では経済成長で「プッシュ」が弱まっています。一方、欧州に移民が押し寄せているのは、中東情勢の不安定化により「プッシュ」が増大しているためです。

日本はもはやアジアで唯一の経済大国ではなく、外国人からみれば自国の何倍もの賃金をもらえる国でもない。門戸を開けば、人がわっと押し寄せると心配されたのは、もう20年以上前の話です。生活支援政策を充実させなければ、だれも日本には来なくなります。

少子高齢化は中国や韓国でも進んでいます。日本人の介護福祉士が国外へ働きに行くかもしれません。すでにフィリピンにはカナダなどの国々が、専門学校を作ってケア人材の確保に動いています。国際的に人材の奪い合いが起きているなか、アジア全体の少子高齢化を見据えた議論を、日本が呼びかけるべきです。

具体的には、ケアにかかわる資格をアジアで共通化し、先行して高齢化が進む日中韓と、まだプッシュの余力のある東南アジアとをつなぐようなしくみを作っていくことが考えられます。アジア全体でケア人材の育成に取り組み、融通しあう発想です。

*

地域に魅力を感じて根を下ろす外国人を増やしていく必要があります。様々な在留資格で来日し、永住資格を持つ外国人はすでに70万人以上いるわけですから、国には日本語教育の充実と、通訳や翻訳者の養成に本気で取り組んでほしい。

異なる人たちと接することに不安を抱くのは当然です。不安を減らすには、出会っていくしかありません。外国人に偏見があった人でも、○○さんと固有名詞でつながると意識が変わる例を、私は数多く見てきました。治安の悪化を懸念する声もありますが、外国人の犯罪検挙者数は減っています。(中略)

*

改めるべきは、外国人を単に安い労働力としてみなす発想です。外国人技能実習制度は、違法行為が後を絶たず、職業選択の自由もありません。国連や米国から長年、「人身売買」と批判されており、早くやめた方がいい。

子どものときに教室で外国人と机を並べた経験のある人が、社会で仕事を始めています。家庭科共修世代の男性は家事や育児の分担意識が高いと言われるように、外国人とともに育った世代では、日本社会の一員として外国人を迎え入れることに抵抗感のない人が増えていくでしょう。

漠然とした不安を理由に議論を避けるのではなく、アジア全体の変化を認識したうえで、受け入れの是非を冷静に話し合っていくべきです。 (聞き手・北郷美由紀)【1月8日 朝日】

*******************

****(社説)外国人との共生 生活者として受け入れを****

いわゆる移民政策は考えない。これが政府の方針だ。

「いわゆる移民」とは何か、政府は語らない。ただ、欧州を中心に移民・難民がさまざまな摩擦を生んでいる現状を見て、「移民」に神経をとがらせる。

その一方で、外国人の受け入れは広げている。代表例が技能実習制度だ。期間を3年から5年に延ばし、対象職種は70を超える。約20万人が実習として各地の企業や農漁村で働く。

■本音と建前使い分け

途上国への技能伝達が目的で単純な労働者受け入れではない、というのが政府の見解だ。だが、人手不足を埋める手段になっているのは公然の事実だ。(中略)

■自治体からの訴え

「外国人労働者の受け入れや外国人住民との共生は、いまや国全体で共有すべき課題だ」。外国人が多く住み、不可欠の存在になっている浜松市など約30の自治体でつくる「外国人集住都市会議」は繰り返し訴える。

外国人を受け入れていくために、何が必要なのか。

過疎化が進む秋田県能代市では二十数年前から、花嫁として来日し、定住する女性がいる。当時から日本語教室を開く北川裕子さん(66)が強調するのは「互いの壁をつくらず、お隣さんとして付き合う」という、ごく当たり前のことだ。

季節ごとの行事を通じて地元の風習や伝統を伝える。夏の盆踊りでは、外国人を敬遠しがちだったお年寄りらが交流の輪に加わるようになった。

■未来への投資として

(中略)日本で働く外国人は、在日韓国・朝鮮人らの特別永住者のほか、国への届け出によると90万人余(15年秋時点)。

内訳は、日系人や日本人の配偶者らが36万人余、留学生のアルバイトらは19万人余、技能実習生と専門技術・知識を持つ「高度人材」がそれぞれ17万人弱だ。技能実習生はすでに20万人を超えており、総数は近く100万人を突破しそうだ。

「未来への投資として、定住外国人を積極的に受け入れていくことが求められている」

政策提言をする財団法人「未来を創る財団」は、自治体や企業関係者を交えたシンポジウムを重ね、昨年末に提言をまとめた。財団のメンバーで日本国際交流センターの毛受(めんじゅ)敏浩執行理事は「外国人の受け入れは、地域社会を活性化させるテコになる」と指摘する。

まずは現実を直視し、議論を始めたい。政府と国民がともに考えるべき課題である。【1月10日 朝日】

*******************

「共生」と言うと、必ず「欧米社会の混乱を見ろ!共生なんかできるか!」と言う人がいますが、共生が難しいのは、そういうことを言い立てる人が存在するからだ・・・・と考えています。