10日㈮、6月府議会が開会した。11時45分から府民環境・厚生常任委員会の正副委員長会に出席。今年度は第二副委員長を務める。自民党府議団では二人が副委員長に就任した場合、期数の下の議員が第一副委員長となるため、今回は初めて第二副委員長となった。

12時半から議員団会議、13時15分から本会議に出席。知事から知事選後の追加補正予算の上程がなされ、先議すべき案件について常任委員会へ付託された。全員協議会の後、府民環境・厚生常任委員会に出席し、付託議案の質疑などを行った。

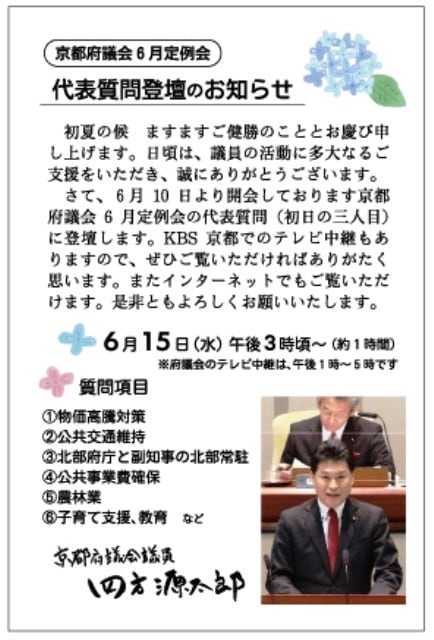

6月議会では代表質問に登壇することになっている。KBS京都テレビで生中継されるのが、6月15日㈬13時~17時で私は3番目に登壇するので、15時過ぎから約1時間の予定です。

質問内容は下記の通り、大項目で7つです。

❶原油価格や物価の高騰対策について

コロナ禍や国際情勢の不安定化による原油価格や物価の高騰は生活困窮者や様々な業種の企業に悪影響を及ぼしているが、原油価格や物価高騰対策に関して所見を伺いたい。

(1)原油価格や物価の高騰の現状を踏まえ、府内への影響をどのように分析し、どのような対策を講じるのか。

(2)鉄道、バス、タクシー事業者は、コロナ禍による観光や移動の制限での売上減少に加え、燃料費の高騰という二重の苦しみを受けているが、次の諸点について、所見を伺いたい。

・滋賀県では近江鉄道の経営問題をきっかけに、地域交通を支える財源として交通税の議論が進んでいる。鉄道の維持を民間企業や地方自治体だけに任せるのではなく、国が交通税を創設して国民全体で交通インフラを守ることが必要であり、上下分離方式を採用するなど、鉄道の維持を国に求めるべきと考えるがどうか。

・国は地方路線バスに対する補助制度について、これまでの路線単位での単年補助の他に複数年度に渡るエリア単位での支援も可能にし、路線再編やダイヤ改正を促すための見直しを行うとしているが、府内の路線バスの維持にプラス要素となる見直しなのか。

・夜間のタクシー台数が確保できない要因は運転手不足と聞いており、このまま運転手不足が続けば夜間に交通空白地が益々増加する。運転手希望者の二種免許取得に対する補助制度の創設など、夜間のタクシー不足対策の考えはどうか。

❷府域の均衡ある発展と南北格差の解消について

府域の均衡ある発展と南北格差の解消に関し、次の諸点について、所見を伺いたい。

(1)平成30年9月定例会の代表質問において、予算と権限を持った副知事の北部常駐を求めたところ、知事は「北部地域の振興は、私がリーダーシップを発揮して全庁を動かしていくことが重要だ」と答弁され、自ら足を運び、北部振興に取り組む決意を示されたが、後半の2年間は、コロナの感染拡大の影響により、北部を訪れることがほとんどできなかった。改めて、北部府庁の創設と副知事の北部常駐を求めるがどうか。

(2)府域の均衡ある発展には、公共事業費の確保が欠かせないが、京都府の「公共事業費がこの先、どれだけ安定的に出るのかという見込みがないと会社が維持できない」という業界の声も聞く。知事就任以来、建設交通部所管の予算執行額は大きく伸びているが、更なる予算増額に期待するとともに、今後10年20年先を見据えた公共事業費の見通しや、予算執行の目標を広く周知することが必要と考えるがどうか。

(3)地域交響プロジェクト交付金の災害復旧支援枠は、平成25年に創設され、上限30万円、補助率10分の10であったが、平成31年度から被災地支援プログラムとして、建設機械等の借上げ費用やオペレーター人件費等に対する補助率が3分の2に変更されたことから、昨年6月定例会の一般質問で「被災者に負担を求めず、補助率を10分の10に戻すべきだ」と求めたところ、「検討する」と答弁したが、検討状況はどうか。

❸府内産木材の利用促進について

「京都府府内産木材の利用等の促進に関する条例」では、京都府の公共建築物は、原則、府内産木材による木造化を義務づけることや、知事をトップとした府民会議を創設し、全ての関係組織と府民が一体となって府内産木材の利用促進を目指す体制づくりを行うことなどを定めたが、本来の循環型林業を進めるためには、皆伐や再造林への支援も必要であり、建築の法令上の問題と木材の入手等を同時にアドバイスできる農林水産部・建設交通部合同の相談窓口を設けることも必要と考える。本条例の施行を受け、府内産木材の利用促進に関し、どのように施策に反映するのか、所見を伺いたい。

❹農業と工業を融合させた「農工業」の推進について

日本の製造業界は、コスト削減に日々取り組み、世界規模の競争にしのぎを削っている一方、農業はそこまでのシビアさはなく、スマート農業等を進めるには、ICT化が進む工業系企業の技術力との連携が必要であり、デジタルネイティブの若手人材がいる府立農業大学校と北部産業創造センターの連携によって、綾部市を「農工業」の中心地として、農業の技術力を進化させることが、京都の農業が生き残る道だ。農業と工業を融合させた「農工業」を推進する拠点として、農業大学校や北部産業創造センターの連携を促進するとともに、農業大学校で新たに創設するコースは、農工業の観点も取り入れるべきと考えるが、所見を伺いたい。

❺潜在的待機児童について

定員を超過している待機児童数は、令和3年度は府内に6名であるが、希望の保育所に入れず自宅で待機する潜在的待機児童は952名いる。このうちの半数以上の591名が、家や職場から近い希望の保育所に入れないからだと聞くが、潜在的待機児童ゼロに向けた取組について、次の諸点について、所見を伺いたい。

(1)千葉県流山市には、駅前の送迎保育ステーションと市内の保育所をバスで結んで通園できる送迎保育システムが構築されており、立地が遠くて敬遠される保育所の園児確保にもつながる施策である。府内の市町村が取り組む場合、京都府が助成制度を設けることを検討すべきと考えるがどうか。

(2)こうした取組を含め、京都府では、どのように潜在的待機児童をゼロにするのか。

❻教育移住のための論理教育の推進について

今春から、綾部市内の3つの小学校において、「論理エンジンキッズ」を使った「論理」の授業が、全国の公立小学校で初めて実施されている。これは、論理力の向上を図り、自らの頭で考えることや調べることができる能力を身につけるものである。コロナによりテレワークが浸透したが、家族での移住には、都会よりも魅力的な教育を地方に創る必要があり、論理教育を綾部市内だけにとどめず、府内全域に広げ、教育移住を推進すべきと考えるが、所見を伺いたい。

❼府立高校のWi-Fi環境について

府立高校の授業には、タブレットが利用されているが、タブレットの購入に当たっては、府教育委員会がApple社製のiPadを推奨しているため、本府の補助があるものの、生徒の個人負担でiPadを購入されている。また、家庭で既に所有するiPadを学校に持ち込む場合は初期化が必要と聞くが、まずは、新たな回線を入れ、生徒が自由に使えるWi-Fi環境の整備に予算を使うべきであり、iPadにこだわらず、保護者負担を減らすべきと考える。GIGAスクール構想の本来の目的に沿った教育を実現するため、機器の購入前に学校のWi-Fi環境整備を進めるべきと考えるが、所見を伺いたい。