今月から、リニューアルオープンした皇居三の丸尚蔵館に行ってきた。

結構混んでいて、当初希望日には行けず、今日になった。

久し振りに皇居の中に足を踏み入れた。

大手門。

流石江戸城?

外国人観光客にもわかりやすいように、英語併記。

これがリニューアルなった皇居三の丸尚蔵館。

尚蔵館は、元々平成元年に、皇室の宝物が、国に寄贈されたことをきっかけに、平成5年にできたという。

収蔵品がどんどん増えて、新たに一部開館となった。

隣ではまだ工事が続いていて、2026年に全館オープン予定という。

オープン記念は、皇室のみやび展。

4期に渡って展示されるが、1期は、国宝展。

国宝展の方は、写真撮影可だったので、惜しみなくアップしたい?

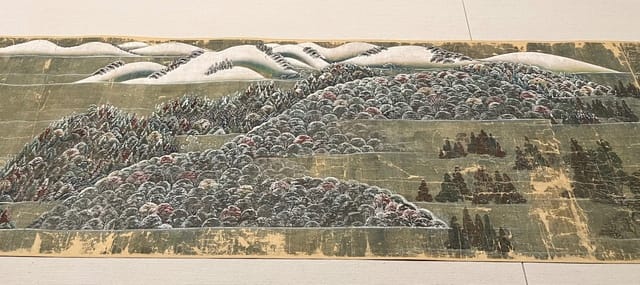

これが、一番見たかった蒙古襲来絵詞。

先日行った永青文庫では、カラーと、白黒の模写を見たが、こちらは、本物、国宝。

最初、この絵の主役級の竹崎秀長と縁のある細川家に譲る話があったが、断ったため、宮内庁が買い上げた。

1890年のこと。

色鮮やかに残っており、元寇から間もない頃に描かれた唯一のもので、極めて貴重。

誇張はあるにしても、見事に描かれている。

これまで、あまり公開されてこなかったのではないか。

全館オープンのおりには、もっと頻度高く公開されるかもしれない。

こちらは、若冲4幅。

動植綵絵。

全部で30幅あるそうで、内8幅を宮内庁が所有。

内4幅が今展示されている。

18世紀のものだが、国宝に指定されている。

元々、相国寺に寄進されたが、1889年に、皇室へ献上され、その下賜金で寺地を買い戻したという。

絵の細かさもさることながら、色合い、デザインも若冲だ。

これは、紅葉小禽図。

紅葉の方が主役?

どぎついというか、とにかく個性が光る。

棕櫚雄鶴図。

棕櫚を背景にするなど、ちょっと思いつかない。

梅花群鶴図。

これは、素直に美しい。

貝甲図。

こうならべられると図鑑みたいだ。

相当細かく観察して描いたことがわかる。

これは、また国宝の春日権現験記絵。

鎌倉時代の絵巻というが、色も鮮やか、表現力も豊か。

描いたのは、高階隆兼。

宮中の絵所(えどころ)を統括していた人物という。

明治時代に皇室へ献上された。

この雪山の表現など見事というしかない。

衆徒らの決起と戦いの場面が描かれるが、描写力も見事。

盗まれた鏡が戻る場面では、虹が描かれる。

700年前の作品とは思えない。

これは、藤折枝蒔絵箱で、春日権現験記絵が納められていた鎌倉時代のものだ。

セットで、国宝に指定されている。

現在の物と見紛うばかりの見事なものだ。

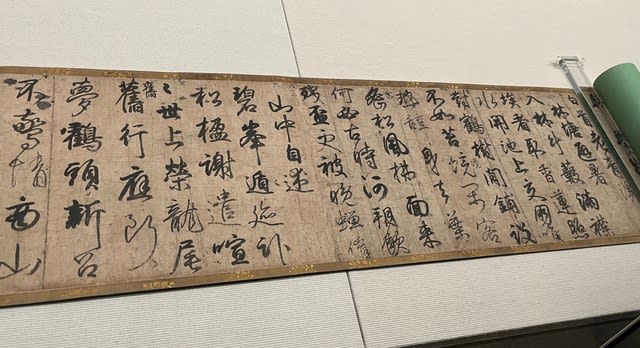

最後に紹介するのは、書。

屏風土代と呼ばれ、屏風に描く書の下書きを巻物にしたもので、推敲の跡なども見られる。

平安時代の三跡の筆頭である小野道風の書で、国宝に指定されている。

巻末には、三跡の一人である藤原行成を祖とする定信の奥書があり、12世紀に購入したことがわかるという。

井上馨の手に渡り、大正時代に、大正天皇に献上された。

ということで、規模は小さいが、有数のお宝が惜しげもなく展示されており、すばらしかった。

展示室が小さい分、展示替えが激しいが、今が私の一番見たいものが、展示されている。

年が明けても本展は続くが、また行くか迷うところ。

定家の更科日記など、是非見てみたい。

奥の展示室では、令和天皇の結婚や、即位、愛子様関連の品々が展示されており、こちらも見事だが、撮影は禁止。

なかなか見れないものばかりだ。

令和天皇の、永年愛用されていた天体望遠鏡や、子供の頃に使っていた小さなバイオリンなども展示され、私と同じような時代に育たれたことがわかる。

皇居のお堀は、寒々としており、鴨たちも、固まっている。

こちらは、明かりがお堀に映えて綺麗。

帰りに丸善に寄ったら、ビートルズショップがオープンしていたので、ちょっと本をゲット。

ということで、充実の午後だった。