今日のフォト。

大阪造幣局の桜の通り抜け。

2010年4月14日(水)~4月20日(火)開催中。

造幣局の桜の通り抜けが、14日から始まりました。

明治16年に始まった通り抜けも120数年を経て

今では、すっかり浪速の風物詩となりました。

もともと藤堂藩蔵屋敷にあった珍しいサトザクラを移植したことに始まる並木道は

局員だけの観桜だけではもったいないと、当時の局長の粋な計らいによるそうだ。

そのほとんどが、量感たっぷりに咲き誇る八重桜で、紅を落としたような淡い色から

紅紫色、黄緑色と多彩で、花のアーチの艶やかさは、他では類を見ないほど。

やはりこの桜を見ないことには、浪速の春は終わらない。

「桜便り2010」のラストは、造幣局の桜の通り抜けです。

ブログではほんの一部しか紹介できませんが、お楽しみください。

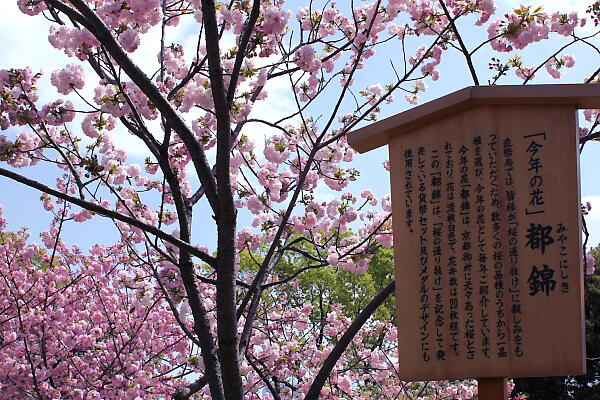

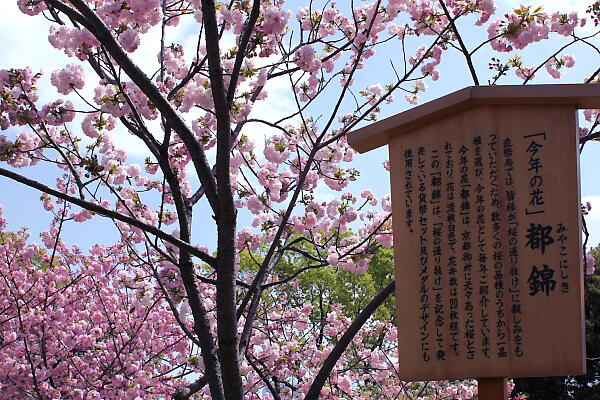

都錦(みやこにしき)

「今年の花」に、選ばれました。

造幣局の桜の通り抜けでは、毎年「今年の花」が選ばれます。

京都御所にあった桜で、花は淡桃白色で、花弁数は20枚程ある。

糸括(いとくくり)

江戸時代から知られている桜で、花は淡紅色、花弁数は10枚~15枚ある。

紅時雨(べにしぐれ)

北海道の松前町で、「東錦」の実生の中から選出育成されたもので

花は濃紫紅色で、花弁数は、28枚~40枚ある。

綾錦(あやにしき)

北海道の松前町の浅利政俊氏が「松前早咲」の実生の中から選出育成した桜で

花は紅淡の大輪で、花弁数は30枚程ある。

鬱金(うこん)

古くから知られた桜で、江戸時代に京都知恩院に植えられていたといわれ

樹姿は直立高木で、花は淡黄緑色のショウガ科のうこんの根の色に似ていることから、

この名が付けられ、花弁数は10~15枚ある。

簪桜(かんざしざくら)

通り抜けでは、毎年、俳句や川柳を投稿することができ

特選・入選作は、このような短冊にして、桜の下に吊るされる。

朱雀(しゅじゃく)

昔、京都朱雀にあった有名な桜で、直径4センチ、花弁数は10枚程あり

花は淡紅色で、外弁はやや濃紅、やや垂れ下がって咲く。

手毬(てまり)

通り抜けでは、花に名前が付いていて、花の説明を書いた立て札もある。

古くからの桜で、江戸期の園芸書「花壇網目」に記述があるとされている。

花がまとまって付き、手毬の様になる。淡紅色の八重咲で、花弁数は10数枚ある

紅手毬(べにてまり)

花が赤い手毬の状態となるところから、この名が付けられた。

大手毬(おおてまり)

大きい手毬の状態となるところから、この名が付けられた。

花は、中輪の淡紅色である

小手毬(こでまり)

花は小さい手毬の状態となるところから、この名が付けられた。

雨宿(あまやどり)

東京荒川堤にあった桜で、葉かげに垂れて咲く形が

あたかも葉陰に雨をよけているように見えるのでこの名が付いた。

花弁数は10~15枚ある。

静香(しずか)

北海道松前町で「天の川」と「雨宿」を交配育成させた桜。

花は白色で、花弁数は15~20枚あり、芳香がある。

福禄寿(ふくろくじゅ)

東京荒川堤にあった大島桜系の里桜で、花は淡紅色で

花弁は波打つようなしわがあり、かたい感じがする。

花弁数は15~20枚あり、大輪として代表的なものである。

御衣黄(ぎょいこう)

花は黄緑色で、開花が進むにつれて花弁の中心に

紅色の縦線が現われる大変珍しい品種で、花弁数は15枚程である。

紅豊(べにゆたか)

北海道松前町で育成された桜で、花は濃紅色で

豊かな重弁(花弁数は15枚程)の桜となったので、この名が付けられた。

造幣局旧正門。

造幣局旧正門

明治4年に造幣局が創業した当時の正門です。

「めがね橋」

明治4年(1871年)に完成したこの橋は、中央部分に膨らみがあったことから

この名前がつけられました。

そして昭和32年(1957年)に、現在の赤い橋に改装されました。

煉瓦(レンガ)の由来

この煉瓦は、造幣局北宿舎地3号門筋の滝川幼稚園との境界にあった

塀に使用されていたもので、大正時代初期に造られたものです。

この積み方は、当時を再現しています。

創業当時のガス燈。

創業当時の建物「金・銀貨幣工場」前に設置されたもので

昔の面影を残す貴重な遺物です。

句碑「花の里塚」

本田渓花坊の「大阪に 花の里あり 通り抜け」の句が刻まれている。

藤棚の「藤」の木。

明治天皇が造幣局行幸された時、生け花として使った藤を

挿し木して育てたところ、根付いたものです。

樹齢は、ゆうに100年を超える古木となり、毎年桜が散った後に

白い花を咲かせているそうです。

明治天皇は、明治5年、明治10年、明治31年の計3回

造幣局に行幸されたそうです。

さくら名所100選の地の碑。

北門の近くにあります。

造幣博物館

桜の回廊を歩いてゆく。

松月(しょうげつ)

東京荒川堤にあった名桜で、平野神社の平野撫子に似ている。

花は最初淡紅色で、次第に白色となり、花弁数は25枚程で、葉化雌しべがある。

数珠掛桜(じゅずかけざくら)

新潟県京ケ瀬村の梅護寺にある桜で、花は淡紅色黄桜系で、

親鸞聖人が桜に数珠をかけられたという故事から、この名が付けられた。

花弁数は200枚程ある。(20枚ではなく、200枚)

紅華(こうか)

北海道松前町の浅利政俊氏が実生の中から選出育成した桜で

濃紅色の花が密生して咲き、咲き方が華やかであるとことからこの名が付けられた。

花弁数は30~40枚ある。

簪桜(かんざしざくら)

佐野藤右衞門氏が東北の旅の途中、見つけた桜で

花が婦人の簪に似ているところから、この名が付けられた。

花は淡紅色で、花弁数は14~31枚。

麒麟(きりん)

東京荒川堤にあった里桜で、花は濃紅紫色で

花弁数は30~35枚の気品の高い品種である。

染井吉野(そめいよしの)

左の太い木が染井吉野で、花びらが散って、桜の絨毯となっている。

雨情枝垂(うじょうしだれ)

詩人の野口雨情氏の邸内(現在の宇都宮市鶴田町)にあったところから

その名が付けられた。花は淡紅色で、花弁数は20~26枚ある。

関山(かんざん)

明治初年東京荒川堤の桜として有名になった桜で

花は濃紅大輪で、花弁数は30枚程ある。

松月(しょうげつ)

東京荒川堤にあった名桜で、平野神社の平野撫子に似ている。

花弁数は25枚程で、葉化雌しべがある。

幸福という桜の後ろで咲く、紅虎の尾(べにとらのお)

古くから京都で栽培されていた桜といわれ

その咲く有様は虎の尾のようで、花は淡紅色である。

思川(おもいがわ)

栃木県小山市の修道院にあった十月桜の種から育成された桜である。

修道院の下を流れる川の名にちなんで、この名が付けられた。

花は淡紅紫色で、花弁数は6~10枚ある。

菊桜(きくざくら)

花弁数が100~200枚と非常に多く

菊の花に似た優雅な桜である。 花は淡紅色である。

大提灯(おおぢょうちん)

球形の大輪の花が提灯のようにぶら下がって咲く。

花は淡紅色を帯びた白色である。

夕暮(ゆうぐれ)

花は大輪の淡桃色で、夕暮に美しいといわれ

花弁数は10枚程ある里桜で、芳香がある。

楊貴妃(ようきひ)

昔、奈良地方にあった桜で、つぼみは濃紅色であるが、開花時には淡紅色となり、

花色も優れ豊満なので、中国の楊貴妃を連想して世人が名付けた。

花弁数は、20枚程である。

楊貴妃(ようきひ)

如何でしたか? 造幣局の桜の通り抜け。

造幣局には、127品種、354本の桜があり、ここで紹介したのはごく一部です。

いつか造幣局の桜の通り抜けに、おいでくださいませ。

きっと満足していただけると思います。

4月3日から始まった「桜便り2010」も、これで終わりです。

また来年、元気で桜追いの写真撮影ができるといいなぁと思います。

パート10まで、拙い桜の写真を見てくださって、本当にありがとうございました。