平成21年9月に建て替えられた地元住民のための自治会集会所。

長年に亘って建て替え費用を貯めてきた。

その内覧会はその月の6日にあった。

2年ほど前のことだ。

ここで地元住民になにかができないかなと思っていた。

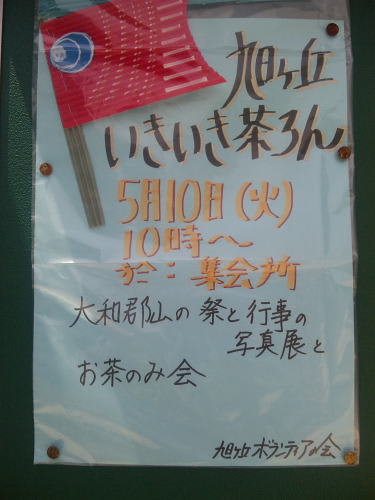

そのころと言えば県立民俗博物館で2回目の大和郡山の祭りと行事写真展の準備で大わらわのときだった。

地元の行事を写真で紹介する展示会だった。

それをこの集会所でできないものかと思って観光ボランテイガイドクラブのF元自治会長に声をかけた。

そうすれば現自治会長のOさんに打診されたのであった。

それから2年後に実現した展示会。

毎月1回は集会所で「お茶のみ会」が開かれている。

そこでおしゃべりをしてくれないかということだ。

少なくとも30人は集まるという。

それは先月の花見会からとんとん拍子に進んでいった。

展示する資料はそれまで整理しておいたものだ。

このためにというわけではないがブログにアップしている内容は一行事ごとに解説付き写真資料に整理していたのでそれを使うことにした。

2月まで民博企画展で紹介した行事を中心に整理した枚数は44枚。

多すぎるかもしれないがテーブルの上に並べるだけ。

写真展といえば額縁に入れて壁に張る。

それが一般的だが会場の関係もあるので設営も簡便なものにした。

会場は展示場。設営は役員さんたちが行ってくれた。

ありがたいことだ。

自治会からは回覧でそのことを伝えられていた。

各班の案内板にもそれが明示されている。

初日の日曜日は17人、翌日の月曜日は7人。そしておしゃべり会には33人もの人たちが見に来てくれた。

さて、何を話せばいいのだろうか。

このテーマ立てが難しい。

数日間考えた結果、地元に馴染みのある行事に絞った。

主文山(もんどやま)のとんどと地蔵盆、登弥神社の筒粥占、矢田のとんどを中心に季節がら水口祭をされているので農家の風習と神社やお寺の行事の関係をその様相を解説することにした。

その行事は矢田坐久志玉比古神社の綱かけ、田中町甲斐神社のおんだ祭、小泉町小泉神社のおんだ祭、矢田寺の修正会、松尾寺の修正会、植槻町植槻八幡神社のおんだ祭、少し離れるが小林町新福寺のオコナイとした。

40分の予定がちょっとオーバーぎみになったが「良かった」などの声を聞いてほっとした。

市広報誌つながりの担当者が来てくれたが誌面に載るかどうか判らない。

それでも地元の方のふれあい、温もりがある。

地元に住む人が地元のために開催する。

それが集会所のあり方だけに感動したという。

私が9年前に早期定年で辞めた理由の一つが地域に貢献することだった。

こうした地域の要請を受けたことで実現したのである。

後日、この場に参加した人よれば、近所の田んぼを散歩するたびに苗代、水口が気になって覗き込むようになったという。

関心をもつきっかけになったと喜んでおられた。

こうした成果があったことはうれしく思い、温かいコーヒーでもてなしてくださったみなさんに感謝する次第だ。

(H23. 5. 9 SB932SH撮影)

(H23. 5.10 SB932SH撮影)

長年に亘って建て替え費用を貯めてきた。

その内覧会はその月の6日にあった。

2年ほど前のことだ。

ここで地元住民になにかができないかなと思っていた。

そのころと言えば県立民俗博物館で2回目の大和郡山の祭りと行事写真展の準備で大わらわのときだった。

地元の行事を写真で紹介する展示会だった。

それをこの集会所でできないものかと思って観光ボランテイガイドクラブのF元自治会長に声をかけた。

そうすれば現自治会長のOさんに打診されたのであった。

それから2年後に実現した展示会。

毎月1回は集会所で「お茶のみ会」が開かれている。

そこでおしゃべりをしてくれないかということだ。

少なくとも30人は集まるという。

それは先月の花見会からとんとん拍子に進んでいった。

展示する資料はそれまで整理しておいたものだ。

このためにというわけではないがブログにアップしている内容は一行事ごとに解説付き写真資料に整理していたのでそれを使うことにした。

2月まで民博企画展で紹介した行事を中心に整理した枚数は44枚。

多すぎるかもしれないがテーブルの上に並べるだけ。

写真展といえば額縁に入れて壁に張る。

それが一般的だが会場の関係もあるので設営も簡便なものにした。

会場は展示場。設営は役員さんたちが行ってくれた。

ありがたいことだ。

自治会からは回覧でそのことを伝えられていた。

各班の案内板にもそれが明示されている。

初日の日曜日は17人、翌日の月曜日は7人。そしておしゃべり会には33人もの人たちが見に来てくれた。

さて、何を話せばいいのだろうか。

このテーマ立てが難しい。

数日間考えた結果、地元に馴染みのある行事に絞った。

主文山(もんどやま)のとんどと地蔵盆、登弥神社の筒粥占、矢田のとんどを中心に季節がら水口祭をされているので農家の風習と神社やお寺の行事の関係をその様相を解説することにした。

その行事は矢田坐久志玉比古神社の綱かけ、田中町甲斐神社のおんだ祭、小泉町小泉神社のおんだ祭、矢田寺の修正会、松尾寺の修正会、植槻町植槻八幡神社のおんだ祭、少し離れるが小林町新福寺のオコナイとした。

40分の予定がちょっとオーバーぎみになったが「良かった」などの声を聞いてほっとした。

市広報誌つながりの担当者が来てくれたが誌面に載るかどうか判らない。

それでも地元の方のふれあい、温もりがある。

地元に住む人が地元のために開催する。

それが集会所のあり方だけに感動したという。

私が9年前に早期定年で辞めた理由の一つが地域に貢献することだった。

こうした地域の要請を受けたことで実現したのである。

後日、この場に参加した人よれば、近所の田んぼを散歩するたびに苗代、水口が気になって覗き込むようになったという。

関心をもつきっかけになったと喜んでおられた。

こうした成果があったことはうれしく思い、温かいコーヒーでもてなしてくださったみなさんに感謝する次第だ。

(H23. 5. 9 SB932SH撮影)

(H23. 5.10 SB932SH撮影)