翌日の1月31日は「やまと郡山城ホール<奈良県大和郡山市北郡山町211-3>」の大ホールで「第4回水木十五堂賞授賞式」がある。

とはいっても申しわけないが、授賞式典には興味がない。

あるのは記念講演に是非とも見たい四国阿波(あわ)の木偶(でく)の実演である。

なかなか見ることのない貴重な民俗。

申し込んだら参加券<528番>が届いたので出かけた。

四国阿波の木偶を始めて知ったのはテレビ番組だった。

番組は四十年以上に亘って放映されている「遠くへ行きたい」だ。

朝、7時。起きたて、目覚めたての目をこすりながら新聞を読んでいた。

飛び込んできた映像は傀儡だ。

二人の女性が風呂敷包を背負って旅をしているように思えた。

この日の放送は俳優の近藤正臣さんが紹介していた。

近藤さんが云うには「是非とも拝見したい」、である。

平成26年9月14日放映の第2222回放送になったこの日のタイトルは「人形遣いに誘われて」だ。

取材地は香川県に徳島県。

近藤さんは京都に育った関係から、伝統工芸や芸能における職人話しに目がないようだ。

いつ、どこで目撃されてか放送されていないので判らないが、みたことがある「木偶人形」の遣い手の現場に立ち会ってみたいという願いで収録されたようだ。

若い担当ディレクターの日記によれば「えびす様が踊りだして、頭をなでなでしてくれるんだ」と一言から始まったそうだ。

「四国・阿波に“阿波のでこまわしと云う人形を操る伝統芸能があるらしい。人形自体が神様。豊作や豊漁、家内安全、無病息災を願い祈る。今ではほとんど見ることがで、できなくなってしまった”でこまわし“を引き継いでいる人が居る」と、熟練先輩のディレクターからも聞いて取材旅が始まったと記す。

香川県・観音寺市名所の「寛永通宝」を皮切りに、同市室本地区の甘酒・麹作り。

そして、本題の、阿波徳島からやってくる木偶人形遣い、である。

場所は同市の伊吹島だ。

「門付け(かどづけ)」と呼ばれる玄関先で木偶人形遣いが芸能を披露される。

「門付け」は各家を巡るたびに行われる。

披露される主人公は女性。

中内正子さんと南公代さんの二人だ。

一旦は廃れかけた阿波の木偶廻しを師匠から引き継ぐ恰好で後世に伝えようと立ち上がったやに紹介される。

伝統を継承しようとする人形遣いもおれば、木偶人形などを作る、保存、研究する男性もいる。

その男性がいる阿波の徳島県に場が移った。

男性は辻本一英さん。

木偶人形遣いの二人とともにふるさとの文化を受け継ぎ、守り続けてきた三人だ。

番組はさらに、遣っている木偶人形を仕立てる木偶細工師が住まいする場に動いた。

そこで展開される奥深いカラクリ人形の仕組みを学ぶ。

大和の「民俗」を取材している私にとっては、とても衝撃的。

同行取材をしてみたいと思ったぐらいに興味をもった番組であった。

たまたま収録していたビデオ映像を振り返る。

肩から風呂敷で包んだ箱を背負った格好。

まるで行商のような姿である。

俳優の近藤正臣さんが後ろから付いていく伊吹島の訪問先。

「おめでとうございます」の声をかけて「三番叟がきました」と家人に伝える木偶まわしの二人行は玄関土間でお祓いをする。

映像にはなかったが、その場で幣を作っていたのだろう。

4体の木偶人形を箱から取り出す。

始めに白い装束姿の木偶人形が登場する。

まずは、露払い役の千歳(せんざい)木偶人形だ。

次に登場したのは天下泰平を祈る翁の木偶人形。

締め鼓をバチで打ちながら詞章を唄う。

この時期はイリコ漁で賑わう伊吹島。

厄払いに大量祈願をする。

三番目に登場するのが五穀豊穣を祈る三番叟だ。

江戸時代から連綿と継承されてきた木偶まわし。

旧正月やコトハジメなど節目、節目にやってきて、馴染みの家々を伺い門口(かどぐち)で祝言を述べたり、芸を行うことで心づけをもらって収入を得ていた阿波の木偶まわし。

門付け(かどづけ)の最後に登場するのが商売繁盛や豊漁を祈るえびす様だ。

「福が満々この家の内へ 治まる御代(みよ)ぞおえべっさんへ めでたいよー」の詞章で締めて「本日はおめでとうございます」と頭を下げた家人に向かってえびすさんの手が撫でる。

無病息災を祈って福を授ける。

「大漁がお手てにきますように」と両手を広げた当主に商売繁盛を授ける。

「どうぞ元気に 仕事ができますように」と当主の手足・関節なども撫で撫でする。

収録した時期は伊吹島に鎮座する蛭子神社の夏祭り。

ここでは港まつりの呼び名がある夏祭りは、暑い盛り。カンカン照りの島を巡って福を授ける。

「一年にいっぺんのつきあいです」と話す二人の木偶まわしの言葉だ。

次のシーンは今回受賞された阿波木偶箱廻し保存会顧問の辻本一英氏が住まいする家だった。

「おばあさんがこの地最後の木偶まわしだった」と伝える。

「ばあさんは一人で木偶人形をもって、「お家の繁盛祝いましょう」と云って縁起物のおえべっさんや大黒さんを運ぶ村だったと話していた。

テレビで拝見した阿波の木偶が大和郡山市にやってくる。

見逃すわけにはいかない水木十五堂授賞式典。

授賞式よりも記念講演に生で行われる実演を拝見したく申し込んだのであった。

実演があるのであれば、木偶関係の用具や史料も拝見できるかも知れない。

出版物があれば、是非とも手に入れたい。

そう思って出かけた。

身体は未だ脈拍が40拍前後。

最近は足の浮腫みにきついうっ血症状で悩ませる毎日だ。

当然ながら車の運転は止められているので、奈良交通バスに乗って出かける。

最寄りの停留所は乗り降りどちらも数十メートル。

これもまた助かる距離である。

バス時間の関係もあって開場時間前の40分前に着いた。

早くに着いても受付はない。

尤も私は参加券があるが、当日申し込みする方もいる。

十日前も城ホールにいた。

このときはかーさんの知り合いの男性が加入している第8回健やか写真クラブの作品展だった。

展示会場は城ホールの展示室。

作品を拝見していたときに気がついた。

作品群を見ていた男性の顔。

写真家の澤しゅう三さんだった。

FBではやりとりがあるものの、お顔を合すのは久しぶりだ。

お互いの健康を願って別れた。

それはともかくこの日のイベントは何が、と思って歩きかけたら存知している男性に出合った。

数年ぶりにお会いした大和郡山市立図書館館長のNさんだった。

何年か前は頼まれて県立民俗博物館でも展示した大和郡山市内で行われている伝統行事を紹介する展示会に協力したことがある。

館長はそのことを覚えておられた。

あれからも市内の行事取材は続けている。

ブログでも公開している伝統行事を紹介する機会があれば、お願いしたいと伝えられた。

ホールをぐるっと廻って状況を再確認する。

そこには元藩医家のKさんがおられた。

今回の授賞式に参加券を得たという。

そうこうしているうちに開演が始まった。

受付で528番の参加券を提示して資料や大福帳を模したメモ帳などの手土産をもらって入場する。

そこには思った通りの紹介記事/写真パネルに木偶人形や幣串などなど。

撮って良いのやら、気になって主催者の市役所職員に尋ねた。

会場には市民交流館時代にお世話になった大勢の職員がいる。

半分ぐらいが馴染みの人たちだ。

たっての願いを叶えてくれるかどうか、今回の主役の「阿波木偶箱まわし保存会(顧問辻本一英・平成7年立上)」に伺った結果は了解である。

手持ちの映像記録機器はガラケーのケータイ電話しかない。

申しわけないが、鮮明度は落ちる映像ではあるがメモ記録として撮らせてもらった。

前年の平成27年12月3日に受賞が決まった産経新聞に掲載された写真とほぼ同様のほんまもんの木偶人形が展示されていた。

木偶櫃(箱)から飛び出すように千歳、翁、三番叟(さんばそう)、えびすさんの4体の顔がある。

煌びやかな衣装を着た木偶人形だ。

見えにくいが右横の箱には二つの古い面がある。

白色尉面(はくしきじょうめん)と黒色尉面(こくしきじょうめん)である。

櫃には締め鼓もあるし、前に立てた大正期と思われる当時の様相を現す絵もある。

その前に並べているのは小幣だ。

おそらく祈祷ごとの所作があるのだろ。

そう思ったが、じっくり拝見している時間はない。

他の展示品も拝見する。

これは顔だけの三番叟木偶。

首棒に紐が付いている。

カラクリ操作をする紐であろう。

その横にある展示品はえびす木偶。

徳島の祝福芸は多様で、木偶を操る門付(かどづけ)芸の中ではえびすまわしと大黒まわしが代表格。

昭和30年代まで遣われていた大正期時代の天狗弁作の人形もある。

その右横にあるのはもっと古い時代の作であろう、「福まわし」に遣われた「おふく」である。

参加券の番号は528番。

あとで聞いた話しによれば満席の600人が集まったそうだ。

大勢来られたなかに知り合いの人たちも多い。

大和郡山ボランテイアガイドクラブだけでも十人余り。

大和郡山市文化財審議官の長田光男先生もいるし、源九郎稲荷神社代表のNさん夫妻も、だ。

会場に行事取材で世話になった池之内町住民のAさんもおられる。

なんでも数年前に城ホールサポーターになられたそうで、この日は入場者の案内をされていた。

遭遇する人たちとゆっくり話しをしている余裕はない。

この日の展示はこの日限り。

見逃せば二度と味わえない貴重な民俗史料でもある。

昭和30年1月、津田幸好氏が撮影された徳島市内を門付けする女性の「えびすまわし」を拝見する。

姉さん被りをした二人の女性がえびす木偶を抱いてリヤカーを引く映像だ。

よくよく見ればリヤカーは引いてないようだ。

門付けに三番叟まわしの箱を担ぐ道行きの映像は1960年代(昭和35年~)に吉成正一氏が撮られた作品。

単車などを停めている民家などをとらえた当時の民俗映像に感動する。

また、カーブミラーに写りこんだ山行きの様相もとらえた映像に心惹かれる。

その写真にガラケーをもって写す私の姿も写りこみ。

貴重な民俗写真に申しわけないことをしてしまった。

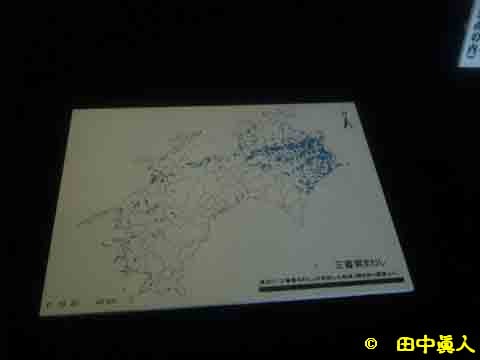

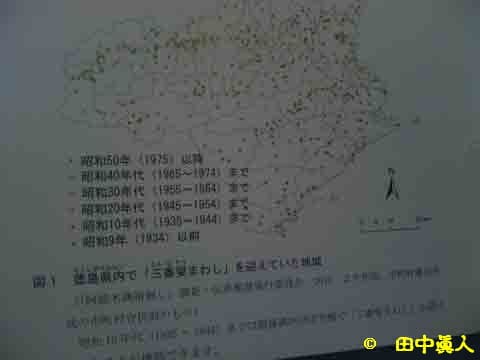

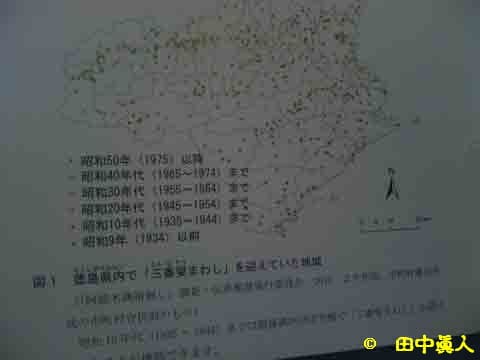

説明文によれば「えびすまわしは三番叟まわしと同様に、四国の広い地域で正月の門付けとして定着したことがわかっている。木偶まわしは四国だけでなく富山県や大阪府、九州の宮崎県でも見られた」と報告がある。

興味深いのは奈良県十津川の事例である。

ネットの『十津川探検~風俗図絵~(林宏十津川郷民俗探訪録民俗4をもとに再編集)』によれば、「ゑびす様廻し」と書いてかっこ書きに「でこまわし」のルビがふってあった。

「ゑびす様より廻す人の動作がおかしくて、笑ふ門に福が早速来さうに思った。一、ゑびす三郎左エ門どのは ことし初めて御江戸へ下り とりさしょ習うた テンツル カンツル 二、これじゃ食へない魚釣りョ習お 魚釣るなら目出鯛釣ってお家繁盛ョと テンツル カンツル 三、飛び込み はね込む 家の内 そこでお内は宝の山で 宝積んだよ テンツル カンツル」を唄いながらえびすさんの木偶人形を操る姿も紹介している貴重な史料である。

えびすまわしの芸人は徳島県内では吉野川中下流域の市町村に多く住んでいた。

香川県や愛媛県、高知県でもえびすまわし芸人がいたことが報告されている。

えびすまわしや大黒まわしは、三番叟まわしに比べて簡素な門付けであったたけか、軽視される傾向にあった。

そういうことからえびすまわしや大黒まわしの芸人は早い時期に姿を消したそうだ。

展示品に護符がある。

旧三好町に居られた芸人さんが門付け先(決まった旦那場)の求めに応じて配布した神札である。

芸人は四国の剣山や高越神社の大先達であった。

千手観音、弘法大師、成田山、馬頭観音まであるが、神社や寺の名はない。

講演の際に辻本一英氏が話した護符がある。

師匠と呼ばれる芸人さんが印刷所に発注して印刷したものらしい。

式典は上田清大和郡山市市長の挨拶から始まった。

壇上には水木十五堂賞選考委員会のみなさま方がおられる。

委員長は奈良図書情報館館長の千田稔氏、副委員長に旅の文化研究所長の神崎宣武氏。

壇上の席には奈良県立大学客員教授の岡本彰夫さんがおられた。

春日大社の権宮司時代になにかとお世話になった岡本さんはそれ以外にもときおりお会いすることがあった。

式典の小休止の合間に声をかけさせてもらった。

最近はFBでも繋がりがある岡本さん。

私が村々を巡って調査取材した内容は本の形にして発刊したら良いと云われたが・・。

膨大な情報は調査・取材の積み重ね。

単なる写真家ではない表現力があるから「大和名所図会」に匹敵できるような現代の図会を出版して欲しいと私に願われる。

春日大社は今年が第60回目を迎えた式年造替(しきねんぞうたい)。

20年に一度の大事業は繰り返し、繰り返し始めて1200年目になる。

神さまは前年に一時的に遷座された。

仮殿遷座祭を終えて本殿などの修復が終われば還られる。

本殿遷座祭は本年11月6日に斎行される。

式年造替は春日大社だけでなく村々の鎮守の神さんも同じだ。

春日大社の大事業は報道などで大々的に取り上げられる。

ところが村々ではまったくといっていいほど取り上げられることもない。

村々の造替事業は「ゾーク」と呼ぶ地域が多い。

大和奈良特有の言い方で充てる漢字は「造営」だ。

斎行される地域は奈良の東山間が圧倒的に多く、西に位置する地域ではそのような考え方がない。

20年に一度という地域は多いが、稀に18年、17年、或は10年おきにしている地域もある。

「ゾーク」も春日大社同様に仮殿遷し、本殿還りは同じであるが、規模、方法など実に多彩である。

何十年に一度の事業は年齢的に次を待っているわけにはいかない。

実施されることをしれば、真っ先に取材することにしている。

こういった村々の事業は脚光を浴びることはないが、着目して取材していることを岡本さんは存じている。

それも本にしたらどうかと云われる。

ありがたいお言葉であるが、自費出版はしない。

その余裕もない。

オファーがあれば、別だが・・と応えて席を離れる。

選考委員の紹介の次は委員長の選考理由だ。

戦後、消滅しかけていた徳島県の木偶人形。

祝福芸能に用いる用具は900点も蒐集され、伝統芸能の復興・継承に大きく関わったと話される。

華やかで、なんとなく楽しみが見て取れて、熱意を感じる。

正月の各位家を廻って一年間の祝福を念じる門付け(かどづけ)。

神々のメッセージを各家に届ける。

デクノボウは単なる木で造った人形。

魂を吹き込んで神々となった木偶人形を操るがごとく祝福を演じる・・などを話される。

表彰、受賞者謝辞、禮遺品挨拶を経て受賞者辻本一英氏の講演が始まった。

地道な取り組み活動をしてきた木偶人形蒐集・保存・継承に光を当ててくれて感動していると話す。

氏は愛媛県伊予市の生まれ。

かつては当地においても木偶まわしをしていた。

大道芸のように大道で演じた木偶人形箱まわし。

最近はヨーロッパ公演など世界に発信している。

「福を運んだ木偶まわし」は、年神さんを各家に運ぶ習俗でもある。

大道や門付けで行われた三番叟まわしは、阿波の人形浄瑠璃の源流。

大道芸へと繋がる一人で木偶人形を操る語り物。

沖縄の三線も合わさって判りやすく表現する。

木偶細工師の町がある。

およそ百年前に造られた人形の頭を修繕しながら木偶を遣っていた。

一旦外して接着する剤は熱をかけたニカワだ。

一番良いバネはクジラの髭。

縦糸、横糸のヒキセンに用いる。

クジラの髭は生き物。

虫食いもある。

それも修繕対応になる。

髪の毛は純毛らしい。

12月31日、紅白歌合戦が終わる前の時間帯。

氏神さんに奉納した一行は、4体を納めた箱を背負ってJR阿波池田駅に行く。

ピピッピのピと同時に彼女たち二人は「おめでとうございます」と門を開ける。

訪れる軒数は千軒。

今年はすでに六百軒も廻っている。

門付けは四国各地に出向いて五市四町を巡る。

かつては正月から旧正月までに九百軒も廻っていたようだ。

スライド画像で紹介しる家は木偶人形遣いが泊まる家。

いわゆる民家宿泊。

顧問はこれを「民泊」と呼んでいた。

訪れる地区には「民泊」があり、そこで泊まって次の家に向かったようだ。

昭和30年代半ば、再現された写真を掲載したのは当時の徳島新聞。

大道で披露した木偶人形箱まわしに現地のおばあちゃんが孫に着せた着物姿。

同世代の子供でも木偶人形を知らない祖母の下に生まれた子供は着飾っていなかったと解説される。

木偶人形の調査期間は20年。

今尚続いているが、徳島県をはじめとして全国を調査する。

海沿いの地域で祭られるえべっさんではあるが、高知県は少ない。

神さんとなった三番叟まわし。

余った人形が祀られることもあるらしい。

人形遣いの二人の師匠は写真を撮らせることはなかった。

後ろ姿ならと許可をもらった辻本さんがとらえた村々を巡る情景は今では貴重な写真だ。

池田駅から始まった正月。

一晩ずっと訪問先を巡って朝7時。

ようやく食事を摂ることができる。

福を頂戴する家は正月二日が決まりという家もある。

基本的には訪れる日は各家によって決まっているようだ。

決まっているから待ち遠しい一年間なのであろう。

玄関入った土間で祈りを捧げる。

その場を辻本氏は「ニワ」で演じると話していた。

場合によっては三宝荒神さん、竃、炊事場を拝んで三番叟まわしをして五穀豊穣を祈る。

辻本氏が「ニワ」と呼ぶ場で門付けをする。

「門」は「モン」ではなく「カド」である。

農家屋敷の玄関土間。

これを一般的に「ニワ」と呼ぶ。

辻本氏が云われる通りだ。

「ニワ」はまたの呼び名に「ウチニワ(内庭)」がある。

内庭に対するのが「ソトニワ」だ。

「ソトニワ」を充てる漢字は外庭である。

内庭は屋内。

それに対して屋外の広い地を「ソトニワ」と呼ぶ。

地域によっては「ツボニワ(坪庭)」とか「カドニワ(門庭)」で呼ばれる「ソトニワ」だ。

「ツボニワ」は屋外であるが、屋敷内の内側にある個別の小さな庭、つまり坪のような中庭を「ツボニワ」と呼んでいる。

我が家もそれがある。

ニワはもう一つの「カドニワ(門庭)」のことである。

木偶まわしが披露をするのは映像で見る限り「ニワ」である。

場所は「ニワ」であっても「カドヅケ」と呼ぶ「カド(門)」の呼称があるのだろうか。

奈良県内の旧家を訪れることが度々ある。

昔は農家で稲作をしていた。

刈りいれた稲は籾にする。

今では機械化されているが、かつては屋敷のなかの「カド」に筵を敷いてはたいていた。

筵ごと天日に干した。

それを「カドボシ」と呼んでいた。

「カド」の場は前述した「カドニワ(門庭)」である。

つまり玄関土間ではなく、あくまで屋外の「カド」なのだ。

「門付け」の場はどこだったのか。

自ずと然り、呼び名のごとく「カド」しか考えられない。

いつごろに「カド」から玄関土間に移ったのか、判断できる史料はないが、興味深い村行事に大阪府豊能郡の能勢町で見られる亥の子である。

地区の子供たちが装った獅子舞は藁棒のツチを手にした子供たちを従えて地区の集落全戸を巡って亥の日の豊作を祝う。

獅子舞が披露する場は玄関土間の「ニワ」だ。

ツチを持って地面を叩く子供たちは「カド」だ。

訪れた家では家人が「ニワ」近くに寄る。

獅子舞は家人に向かって祝福の獅子を舞う。

終われば祝儀を貰って次の家に廻る。

大道芸の門付けとよく似ていると思うのであるが、祝いをする子供も訪れる家も住まいを同じくする地区である。

そこが大道芸と大きな違いである。

正月を迎えてころにやってくる大道芸と云えば大神楽だ。

私が生まれ住んだ故郷は大阪市内の住之江。

獅子舞をする数人がやってきたことはおぼろげながら記憶にある。

奈良県内でも多く見られた太神楽は新年を迎えた正月祝福芸だ。

私が聞きとった地域住民の話しから何組かの大神楽があったようだ。

それは4人組もあれば2人組もある。

各戸を廻って獅子を舞うことで祝福する。

家人は祝儀を手渡す。

そうすればお札をくれる。

玄関口に貼る家もあれば、神棚にも・・である。

能勢の亥の子は地元民。

大神楽はプロ集団。

稼ぎである。

その点でいえば木偶まわしと同じである。

これまで取材したさまざまな記憶がよみがえる。

さて、木偶まわしに話しを戻そう。

正月二日は恵方に向かって拝む。

田んぼではない場にクワとカマを置いてクワゾメ(鍬初め)をする。

竃に奉った古い御幣も調査対象にしている。

藍染に必要なスクモにも吉祥する。

スクモの状態で藍染が決まる。

染めのでき次第を左右するスクモも五穀豊穣を祈るのだ。

三番叟、えべっさんは牛小屋にも拝む。

藁束を田んぼに立てる。

ノバセワラと呼ばれる藁を踏んでもらう。

そういう行為によって稲作に影響を与える虫除けする。

庚申堂を建てるとき、道祖神、地鎮祭も対象に木偶人形を操って拝む。

ありとあらゆる場所に神さんの拝みをしてもらうわけだ。

木偶人形には決まった柄がある。

さまざまな話しをしてくださる辻本氏。

公演舞台に藁束を立てた。

場は稲苗を置いた水田を想定している。

注連縄を張り飾って祓い清める。

煩わしい病をご破算して祓い清める。

露払い役の千歳(せんざい)、天下泰平を祈る翁。白色尉面(はくしきじょうめん)と黒色尉面(こくしきじょうめん)に入れ替わる。

五穀豊穣を祈る三番叟も続いて実演する。

三番叟の人形がぱっと目を開いて新しい年を迎える。

そしてえびすさんと大黒さんだ。

言祝い(ことほい)に訪れる各家へ福を捧げる。

家を巡って祝儀を貰って稼いでいた木偶遣い。

いつしか市座を組んで興行するようになった。

その後は兄弟、姉妹、家族で地方に出向いた。

木偶人形は左手の指で操作して顔を動かす。

人形に表情を与えて、まるで生きているかのように表現する。

人形遣いは木偶まわしを終えて壇上から客席に下りた。

人形が客席の人の頭から撫で撫で。

福分けは各家でされていることと同じように作法された。

道行きは三つの演目を纏めて行うメドレー方式。

後方に3演目、4体の人形を箱から取り出して竹の竿に挿して立てる。

メドレーの1番は阿波の浄瑠璃。

西国を旅する有名な場面の「傾城阿波鳴門」。

2番は明智光秀が登場する「絵本太功記」の尼ケ崎の段。

3番はおどろおどろしい蛇になった安珍清姫物語の「日高川入相花王」だ。

メドレーは2分半で演じると云われていたが、実際は10分以上もあった。

「オオシバーイ オオシバーイ オオシマイ」で幕を締められた。

座談会は上田清市長に郡山城史跡・柳沢文庫保存会研究員の吉田栄次郎氏に辻本氏。

コーディネーターは旅の文化研究所長の神崎宣武氏だ。

始めて演目を拝見した二人の印象は感激、感動の言葉から始まる。

生演技を繰り広げられた実演。

これまで直接見たことがない演技に感動したようだ。

吉田氏は10年前にも見たことがあるという。

祝福芸能は全国津々浦々にあった。

明治維新の近代化に伴って消えたが、一部ではかすかに生き残った。

東京オリンピックや新幹線から始まった高度成長期にほとんどの処で姿が消えたという。

奈良では昭和10年代まで「万歳」があった。

戦後途絶えて今に至る。

復活するには相当なエネルギーや継承する技術を要すると話す。

門付けの歴史の概略を整理してみようと話し始めた神崎氏。

門付けはやがて小屋を作って興行するようになった。

四国に農村舞台がある。

大阪に芝居小屋で興行する仕組みができあがった文化二年(1805)、大阪文楽亭の芝居小屋は常設であった。

江戸期の竹本座、豊竹座によって人形浄瑠璃の形式を調えてプロ化した。

人形浄瑠璃はユネスコ・人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に掲載されたが、文献によれば傀儡師のことが書いてあるように漂泊の芸人が旅をしていたのが始まりだとか・・。

「でこまわし」」の「でこ」は人形のこと。

西日本の言い回し。

ところで「まわし」とは何であるかだ。

「廻し」は市中を廻す、歩く、得意先を廻るということだ。

廻船はその名の通り各地域の港を廻る。

神崎氏は続けていう。

もう一つの考えに「舞」がある。

木偶人形に舞いをさせるという人もいる。

人形は舞うことで表情に結びつく。

また、三番叟の実演のなかで「みかぐら」の詞章があった。

みかぐらは「御神楽」。

まさにご多幸を祈って神楽を舞うということである。

このような二つの解釈があるということだけは理解しておいてくださいと云う。

「箱まわし」「木偶(でこ)」を入れた「箱」。

三番叟も「箱まわし」と呼んでいるが、「箱」は「櫃(ひつ)」の表現もある。

「櫃」は物を入れているだけの道具。

「櫃」には神の概念がない。

ゆえに総合的判断をして「櫃」ではなく、先代師匠の考えもあって「箱」にした。

門付けはお札を配っていた。

剣山で修業した師匠は先達であった。

各家から求められた神はお札。

つまり幣串を作り給えて配られたが、発行所がないお札である。

師匠が印刷業者に発注した印刷物のお札には神社名は見られないが、蒐集されたお札の中には神社名が記載されたものもあるらしい。

どうやら各家の求めに応じて配布していたようだ。

奈良県内では伊勢の太神楽が正月に各家を廻っていた時代があった。

選考委員の岡本彰夫さんの話しによれば天理に住んでいた人のようである。

1960年代(昭和35年~)に感心が薄れ、なくなりつつあるようだ。

さて、市長が関心をもたれた謝礼金である。

師匠が残された昭和42からの資料(祝儀帳)によれば、平成14年3月から4月にかけての木偶まわし祝儀額、その期間に廻った出先はおよそ300軒だった。

稼いだ祝儀(奉仕料)は当時の国家公務員の初任給(年俸)とほぼ同額だったようだ。

泊まりの「民泊」では家に祀る神々をお祓いしていることもあるが、高額だった。

だいたいの家が千円。

多い家では5万円にもなった。

平均すれば3千円から4千円辺り。

手を合す信仰深い家は相対的に高額になるようだ。

東日本では年神さんはほとんど判らない。

西日本特有の神さんになるようだと話す神崎氏。

昔のお年玉はお年賀に行ったときに貰ってくるモチであった。

徳島県では祝儀に添えて丸モチを手渡す風習があったお年玉。

その年の年始に御霊(みたま)を分けてもらうことがお年玉であったと云う。

辻本氏が続けて話す木偶まわしの聞き取り調査。

暮らしの文化に着目するも、うっかりすればそれだけの聞き取りで終わってしまう。

鵜の身と判れば、その聞き取りは外すようにしていたという。

残された木偶まわしの道具がある。

納屋同然の処などに保管していた。

高齢者にとっては不要な道具。

価値観もなく、タダ同然の額で古美術商は買い付けた。

貴重な道具はこうして散在した。

木偶人形の箱まわしは雨乞いにも利用されたことがあるそうだ。

様々な事柄を持ちだされた座談会は主催者の指示もあって午後4時40分に締められた。

長丁場の講演に公演に会場を立ち去る観客にも扉辺りで待って福分けをされた。

「負の遺産と思われた芸能が、再評価されて負の遺産と思われなくなった」と辻本一英さんが話す言葉に重みを感じた授賞式だった。

(H28. 1.30 SB932SH撮影)

(H28. 1.31 SB932SH撮影)

とはいっても申しわけないが、授賞式典には興味がない。

あるのは記念講演に是非とも見たい四国阿波(あわ)の木偶(でく)の実演である。

なかなか見ることのない貴重な民俗。

申し込んだら参加券<528番>が届いたので出かけた。

四国阿波の木偶を始めて知ったのはテレビ番組だった。

番組は四十年以上に亘って放映されている「遠くへ行きたい」だ。

朝、7時。起きたて、目覚めたての目をこすりながら新聞を読んでいた。

飛び込んできた映像は傀儡だ。

二人の女性が風呂敷包を背負って旅をしているように思えた。

この日の放送は俳優の近藤正臣さんが紹介していた。

近藤さんが云うには「是非とも拝見したい」、である。

平成26年9月14日放映の第2222回放送になったこの日のタイトルは「人形遣いに誘われて」だ。

取材地は香川県に徳島県。

近藤さんは京都に育った関係から、伝統工芸や芸能における職人話しに目がないようだ。

いつ、どこで目撃されてか放送されていないので判らないが、みたことがある「木偶人形」の遣い手の現場に立ち会ってみたいという願いで収録されたようだ。

若い担当ディレクターの日記によれば「えびす様が踊りだして、頭をなでなでしてくれるんだ」と一言から始まったそうだ。

「四国・阿波に“阿波のでこまわしと云う人形を操る伝統芸能があるらしい。人形自体が神様。豊作や豊漁、家内安全、無病息災を願い祈る。今ではほとんど見ることがで、できなくなってしまった”でこまわし“を引き継いでいる人が居る」と、熟練先輩のディレクターからも聞いて取材旅が始まったと記す。

香川県・観音寺市名所の「寛永通宝」を皮切りに、同市室本地区の甘酒・麹作り。

そして、本題の、阿波徳島からやってくる木偶人形遣い、である。

場所は同市の伊吹島だ。

「門付け(かどづけ)」と呼ばれる玄関先で木偶人形遣いが芸能を披露される。

「門付け」は各家を巡るたびに行われる。

披露される主人公は女性。

中内正子さんと南公代さんの二人だ。

一旦は廃れかけた阿波の木偶廻しを師匠から引き継ぐ恰好で後世に伝えようと立ち上がったやに紹介される。

伝統を継承しようとする人形遣いもおれば、木偶人形などを作る、保存、研究する男性もいる。

その男性がいる阿波の徳島県に場が移った。

男性は辻本一英さん。

木偶人形遣いの二人とともにふるさとの文化を受け継ぎ、守り続けてきた三人だ。

番組はさらに、遣っている木偶人形を仕立てる木偶細工師が住まいする場に動いた。

そこで展開される奥深いカラクリ人形の仕組みを学ぶ。

大和の「民俗」を取材している私にとっては、とても衝撃的。

同行取材をしてみたいと思ったぐらいに興味をもった番組であった。

たまたま収録していたビデオ映像を振り返る。

肩から風呂敷で包んだ箱を背負った格好。

まるで行商のような姿である。

俳優の近藤正臣さんが後ろから付いていく伊吹島の訪問先。

「おめでとうございます」の声をかけて「三番叟がきました」と家人に伝える木偶まわしの二人行は玄関土間でお祓いをする。

映像にはなかったが、その場で幣を作っていたのだろう。

4体の木偶人形を箱から取り出す。

始めに白い装束姿の木偶人形が登場する。

まずは、露払い役の千歳(せんざい)木偶人形だ。

次に登場したのは天下泰平を祈る翁の木偶人形。

締め鼓をバチで打ちながら詞章を唄う。

この時期はイリコ漁で賑わう伊吹島。

厄払いに大量祈願をする。

三番目に登場するのが五穀豊穣を祈る三番叟だ。

江戸時代から連綿と継承されてきた木偶まわし。

旧正月やコトハジメなど節目、節目にやってきて、馴染みの家々を伺い門口(かどぐち)で祝言を述べたり、芸を行うことで心づけをもらって収入を得ていた阿波の木偶まわし。

門付け(かどづけ)の最後に登場するのが商売繁盛や豊漁を祈るえびす様だ。

「福が満々この家の内へ 治まる御代(みよ)ぞおえべっさんへ めでたいよー」の詞章で締めて「本日はおめでとうございます」と頭を下げた家人に向かってえびすさんの手が撫でる。

無病息災を祈って福を授ける。

「大漁がお手てにきますように」と両手を広げた当主に商売繁盛を授ける。

「どうぞ元気に 仕事ができますように」と当主の手足・関節なども撫で撫でする。

収録した時期は伊吹島に鎮座する蛭子神社の夏祭り。

ここでは港まつりの呼び名がある夏祭りは、暑い盛り。カンカン照りの島を巡って福を授ける。

「一年にいっぺんのつきあいです」と話す二人の木偶まわしの言葉だ。

次のシーンは今回受賞された阿波木偶箱廻し保存会顧問の辻本一英氏が住まいする家だった。

「おばあさんがこの地最後の木偶まわしだった」と伝える。

「ばあさんは一人で木偶人形をもって、「お家の繁盛祝いましょう」と云って縁起物のおえべっさんや大黒さんを運ぶ村だったと話していた。

テレビで拝見した阿波の木偶が大和郡山市にやってくる。

見逃すわけにはいかない水木十五堂授賞式典。

授賞式よりも記念講演に生で行われる実演を拝見したく申し込んだのであった。

実演があるのであれば、木偶関係の用具や史料も拝見できるかも知れない。

出版物があれば、是非とも手に入れたい。

そう思って出かけた。

身体は未だ脈拍が40拍前後。

最近は足の浮腫みにきついうっ血症状で悩ませる毎日だ。

当然ながら車の運転は止められているので、奈良交通バスに乗って出かける。

最寄りの停留所は乗り降りどちらも数十メートル。

これもまた助かる距離である。

バス時間の関係もあって開場時間前の40分前に着いた。

早くに着いても受付はない。

尤も私は参加券があるが、当日申し込みする方もいる。

十日前も城ホールにいた。

このときはかーさんの知り合いの男性が加入している第8回健やか写真クラブの作品展だった。

展示会場は城ホールの展示室。

作品を拝見していたときに気がついた。

作品群を見ていた男性の顔。

写真家の澤しゅう三さんだった。

FBではやりとりがあるものの、お顔を合すのは久しぶりだ。

お互いの健康を願って別れた。

それはともかくこの日のイベントは何が、と思って歩きかけたら存知している男性に出合った。

数年ぶりにお会いした大和郡山市立図書館館長のNさんだった。

何年か前は頼まれて県立民俗博物館でも展示した大和郡山市内で行われている伝統行事を紹介する展示会に協力したことがある。

館長はそのことを覚えておられた。

あれからも市内の行事取材は続けている。

ブログでも公開している伝統行事を紹介する機会があれば、お願いしたいと伝えられた。

ホールをぐるっと廻って状況を再確認する。

そこには元藩医家のKさんがおられた。

今回の授賞式に参加券を得たという。

そうこうしているうちに開演が始まった。

受付で528番の参加券を提示して資料や大福帳を模したメモ帳などの手土産をもらって入場する。

そこには思った通りの紹介記事/写真パネルに木偶人形や幣串などなど。

撮って良いのやら、気になって主催者の市役所職員に尋ねた。

会場には市民交流館時代にお世話になった大勢の職員がいる。

半分ぐらいが馴染みの人たちだ。

たっての願いを叶えてくれるかどうか、今回の主役の「阿波木偶箱まわし保存会(顧問辻本一英・平成7年立上)」に伺った結果は了解である。

手持ちの映像記録機器はガラケーのケータイ電話しかない。

申しわけないが、鮮明度は落ちる映像ではあるがメモ記録として撮らせてもらった。

前年の平成27年12月3日に受賞が決まった産経新聞に掲載された写真とほぼ同様のほんまもんの木偶人形が展示されていた。

木偶櫃(箱)から飛び出すように千歳、翁、三番叟(さんばそう)、えびすさんの4体の顔がある。

煌びやかな衣装を着た木偶人形だ。

見えにくいが右横の箱には二つの古い面がある。

白色尉面(はくしきじょうめん)と黒色尉面(こくしきじょうめん)である。

櫃には締め鼓もあるし、前に立てた大正期と思われる当時の様相を現す絵もある。

その前に並べているのは小幣だ。

おそらく祈祷ごとの所作があるのだろ。

そう思ったが、じっくり拝見している時間はない。

他の展示品も拝見する。

これは顔だけの三番叟木偶。

首棒に紐が付いている。

カラクリ操作をする紐であろう。

その横にある展示品はえびす木偶。

徳島の祝福芸は多様で、木偶を操る門付(かどづけ)芸の中ではえびすまわしと大黒まわしが代表格。

昭和30年代まで遣われていた大正期時代の天狗弁作の人形もある。

その右横にあるのはもっと古い時代の作であろう、「福まわし」に遣われた「おふく」である。

参加券の番号は528番。

あとで聞いた話しによれば満席の600人が集まったそうだ。

大勢来られたなかに知り合いの人たちも多い。

大和郡山ボランテイアガイドクラブだけでも十人余り。

大和郡山市文化財審議官の長田光男先生もいるし、源九郎稲荷神社代表のNさん夫妻も、だ。

会場に行事取材で世話になった池之内町住民のAさんもおられる。

なんでも数年前に城ホールサポーターになられたそうで、この日は入場者の案内をされていた。

遭遇する人たちとゆっくり話しをしている余裕はない。

この日の展示はこの日限り。

見逃せば二度と味わえない貴重な民俗史料でもある。

昭和30年1月、津田幸好氏が撮影された徳島市内を門付けする女性の「えびすまわし」を拝見する。

姉さん被りをした二人の女性がえびす木偶を抱いてリヤカーを引く映像だ。

よくよく見ればリヤカーは引いてないようだ。

門付けに三番叟まわしの箱を担ぐ道行きの映像は1960年代(昭和35年~)に吉成正一氏が撮られた作品。

単車などを停めている民家などをとらえた当時の民俗映像に感動する。

また、カーブミラーに写りこんだ山行きの様相もとらえた映像に心惹かれる。

その写真にガラケーをもって写す私の姿も写りこみ。

貴重な民俗写真に申しわけないことをしてしまった。

説明文によれば「えびすまわしは三番叟まわしと同様に、四国の広い地域で正月の門付けとして定着したことがわかっている。木偶まわしは四国だけでなく富山県や大阪府、九州の宮崎県でも見られた」と報告がある。

興味深いのは奈良県十津川の事例である。

ネットの『十津川探検~風俗図絵~(林宏十津川郷民俗探訪録民俗4をもとに再編集)』によれば、「ゑびす様廻し」と書いてかっこ書きに「でこまわし」のルビがふってあった。

「ゑびす様より廻す人の動作がおかしくて、笑ふ門に福が早速来さうに思った。一、ゑびす三郎左エ門どのは ことし初めて御江戸へ下り とりさしょ習うた テンツル カンツル 二、これじゃ食へない魚釣りョ習お 魚釣るなら目出鯛釣ってお家繁盛ョと テンツル カンツル 三、飛び込み はね込む 家の内 そこでお内は宝の山で 宝積んだよ テンツル カンツル」を唄いながらえびすさんの木偶人形を操る姿も紹介している貴重な史料である。

えびすまわしの芸人は徳島県内では吉野川中下流域の市町村に多く住んでいた。

香川県や愛媛県、高知県でもえびすまわし芸人がいたことが報告されている。

えびすまわしや大黒まわしは、三番叟まわしに比べて簡素な門付けであったたけか、軽視される傾向にあった。

そういうことからえびすまわしや大黒まわしの芸人は早い時期に姿を消したそうだ。

展示品に護符がある。

旧三好町に居られた芸人さんが門付け先(決まった旦那場)の求めに応じて配布した神札である。

芸人は四国の剣山や高越神社の大先達であった。

千手観音、弘法大師、成田山、馬頭観音まであるが、神社や寺の名はない。

講演の際に辻本一英氏が話した護符がある。

師匠と呼ばれる芸人さんが印刷所に発注して印刷したものらしい。

式典は上田清大和郡山市市長の挨拶から始まった。

壇上には水木十五堂賞選考委員会のみなさま方がおられる。

委員長は奈良図書情報館館長の千田稔氏、副委員長に旅の文化研究所長の神崎宣武氏。

壇上の席には奈良県立大学客員教授の岡本彰夫さんがおられた。

春日大社の権宮司時代になにかとお世話になった岡本さんはそれ以外にもときおりお会いすることがあった。

式典の小休止の合間に声をかけさせてもらった。

最近はFBでも繋がりがある岡本さん。

私が村々を巡って調査取材した内容は本の形にして発刊したら良いと云われたが・・。

膨大な情報は調査・取材の積み重ね。

単なる写真家ではない表現力があるから「大和名所図会」に匹敵できるような現代の図会を出版して欲しいと私に願われる。

春日大社は今年が第60回目を迎えた式年造替(しきねんぞうたい)。

20年に一度の大事業は繰り返し、繰り返し始めて1200年目になる。

神さまは前年に一時的に遷座された。

仮殿遷座祭を終えて本殿などの修復が終われば還られる。

本殿遷座祭は本年11月6日に斎行される。

式年造替は春日大社だけでなく村々の鎮守の神さんも同じだ。

春日大社の大事業は報道などで大々的に取り上げられる。

ところが村々ではまったくといっていいほど取り上げられることもない。

村々の造替事業は「ゾーク」と呼ぶ地域が多い。

大和奈良特有の言い方で充てる漢字は「造営」だ。

斎行される地域は奈良の東山間が圧倒的に多く、西に位置する地域ではそのような考え方がない。

20年に一度という地域は多いが、稀に18年、17年、或は10年おきにしている地域もある。

「ゾーク」も春日大社同様に仮殿遷し、本殿還りは同じであるが、規模、方法など実に多彩である。

何十年に一度の事業は年齢的に次を待っているわけにはいかない。

実施されることをしれば、真っ先に取材することにしている。

こういった村々の事業は脚光を浴びることはないが、着目して取材していることを岡本さんは存じている。

それも本にしたらどうかと云われる。

ありがたいお言葉であるが、自費出版はしない。

その余裕もない。

オファーがあれば、別だが・・と応えて席を離れる。

選考委員の紹介の次は委員長の選考理由だ。

戦後、消滅しかけていた徳島県の木偶人形。

祝福芸能に用いる用具は900点も蒐集され、伝統芸能の復興・継承に大きく関わったと話される。

華やかで、なんとなく楽しみが見て取れて、熱意を感じる。

正月の各位家を廻って一年間の祝福を念じる門付け(かどづけ)。

神々のメッセージを各家に届ける。

デクノボウは単なる木で造った人形。

魂を吹き込んで神々となった木偶人形を操るがごとく祝福を演じる・・などを話される。

表彰、受賞者謝辞、禮遺品挨拶を経て受賞者辻本一英氏の講演が始まった。

地道な取り組み活動をしてきた木偶人形蒐集・保存・継承に光を当ててくれて感動していると話す。

氏は愛媛県伊予市の生まれ。

かつては当地においても木偶まわしをしていた。

大道芸のように大道で演じた木偶人形箱まわし。

最近はヨーロッパ公演など世界に発信している。

「福を運んだ木偶まわし」は、年神さんを各家に運ぶ習俗でもある。

大道や門付けで行われた三番叟まわしは、阿波の人形浄瑠璃の源流。

大道芸へと繋がる一人で木偶人形を操る語り物。

沖縄の三線も合わさって判りやすく表現する。

木偶細工師の町がある。

およそ百年前に造られた人形の頭を修繕しながら木偶を遣っていた。

一旦外して接着する剤は熱をかけたニカワだ。

一番良いバネはクジラの髭。

縦糸、横糸のヒキセンに用いる。

クジラの髭は生き物。

虫食いもある。

それも修繕対応になる。

髪の毛は純毛らしい。

12月31日、紅白歌合戦が終わる前の時間帯。

氏神さんに奉納した一行は、4体を納めた箱を背負ってJR阿波池田駅に行く。

ピピッピのピと同時に彼女たち二人は「おめでとうございます」と門を開ける。

訪れる軒数は千軒。

今年はすでに六百軒も廻っている。

門付けは四国各地に出向いて五市四町を巡る。

かつては正月から旧正月までに九百軒も廻っていたようだ。

スライド画像で紹介しる家は木偶人形遣いが泊まる家。

いわゆる民家宿泊。

顧問はこれを「民泊」と呼んでいた。

訪れる地区には「民泊」があり、そこで泊まって次の家に向かったようだ。

昭和30年代半ば、再現された写真を掲載したのは当時の徳島新聞。

大道で披露した木偶人形箱まわしに現地のおばあちゃんが孫に着せた着物姿。

同世代の子供でも木偶人形を知らない祖母の下に生まれた子供は着飾っていなかったと解説される。

木偶人形の調査期間は20年。

今尚続いているが、徳島県をはじめとして全国を調査する。

海沿いの地域で祭られるえべっさんではあるが、高知県は少ない。

神さんとなった三番叟まわし。

余った人形が祀られることもあるらしい。

人形遣いの二人の師匠は写真を撮らせることはなかった。

後ろ姿ならと許可をもらった辻本さんがとらえた村々を巡る情景は今では貴重な写真だ。

池田駅から始まった正月。

一晩ずっと訪問先を巡って朝7時。

ようやく食事を摂ることができる。

福を頂戴する家は正月二日が決まりという家もある。

基本的には訪れる日は各家によって決まっているようだ。

決まっているから待ち遠しい一年間なのであろう。

玄関入った土間で祈りを捧げる。

その場を辻本氏は「ニワ」で演じると話していた。

場合によっては三宝荒神さん、竃、炊事場を拝んで三番叟まわしをして五穀豊穣を祈る。

辻本氏が「ニワ」と呼ぶ場で門付けをする。

「門」は「モン」ではなく「カド」である。

農家屋敷の玄関土間。

これを一般的に「ニワ」と呼ぶ。

辻本氏が云われる通りだ。

「ニワ」はまたの呼び名に「ウチニワ(内庭)」がある。

内庭に対するのが「ソトニワ」だ。

「ソトニワ」を充てる漢字は外庭である。

内庭は屋内。

それに対して屋外の広い地を「ソトニワ」と呼ぶ。

地域によっては「ツボニワ(坪庭)」とか「カドニワ(門庭)」で呼ばれる「ソトニワ」だ。

「ツボニワ」は屋外であるが、屋敷内の内側にある個別の小さな庭、つまり坪のような中庭を「ツボニワ」と呼んでいる。

我が家もそれがある。

ニワはもう一つの「カドニワ(門庭)」のことである。

木偶まわしが披露をするのは映像で見る限り「ニワ」である。

場所は「ニワ」であっても「カドヅケ」と呼ぶ「カド(門)」の呼称があるのだろうか。

奈良県内の旧家を訪れることが度々ある。

昔は農家で稲作をしていた。

刈りいれた稲は籾にする。

今では機械化されているが、かつては屋敷のなかの「カド」に筵を敷いてはたいていた。

筵ごと天日に干した。

それを「カドボシ」と呼んでいた。

「カド」の場は前述した「カドニワ(門庭)」である。

つまり玄関土間ではなく、あくまで屋外の「カド」なのだ。

「門付け」の場はどこだったのか。

自ずと然り、呼び名のごとく「カド」しか考えられない。

いつごろに「カド」から玄関土間に移ったのか、判断できる史料はないが、興味深い村行事に大阪府豊能郡の能勢町で見られる亥の子である。

地区の子供たちが装った獅子舞は藁棒のツチを手にした子供たちを従えて地区の集落全戸を巡って亥の日の豊作を祝う。

獅子舞が披露する場は玄関土間の「ニワ」だ。

ツチを持って地面を叩く子供たちは「カド」だ。

訪れた家では家人が「ニワ」近くに寄る。

獅子舞は家人に向かって祝福の獅子を舞う。

終われば祝儀を貰って次の家に廻る。

大道芸の門付けとよく似ていると思うのであるが、祝いをする子供も訪れる家も住まいを同じくする地区である。

そこが大道芸と大きな違いである。

正月を迎えてころにやってくる大道芸と云えば大神楽だ。

私が生まれ住んだ故郷は大阪市内の住之江。

獅子舞をする数人がやってきたことはおぼろげながら記憶にある。

奈良県内でも多く見られた太神楽は新年を迎えた正月祝福芸だ。

私が聞きとった地域住民の話しから何組かの大神楽があったようだ。

それは4人組もあれば2人組もある。

各戸を廻って獅子を舞うことで祝福する。

家人は祝儀を手渡す。

そうすればお札をくれる。

玄関口に貼る家もあれば、神棚にも・・である。

能勢の亥の子は地元民。

大神楽はプロ集団。

稼ぎである。

その点でいえば木偶まわしと同じである。

これまで取材したさまざまな記憶がよみがえる。

さて、木偶まわしに話しを戻そう。

正月二日は恵方に向かって拝む。

田んぼではない場にクワとカマを置いてクワゾメ(鍬初め)をする。

竃に奉った古い御幣も調査対象にしている。

藍染に必要なスクモにも吉祥する。

スクモの状態で藍染が決まる。

染めのでき次第を左右するスクモも五穀豊穣を祈るのだ。

三番叟、えべっさんは牛小屋にも拝む。

藁束を田んぼに立てる。

ノバセワラと呼ばれる藁を踏んでもらう。

そういう行為によって稲作に影響を与える虫除けする。

庚申堂を建てるとき、道祖神、地鎮祭も対象に木偶人形を操って拝む。

ありとあらゆる場所に神さんの拝みをしてもらうわけだ。

木偶人形には決まった柄がある。

さまざまな話しをしてくださる辻本氏。

公演舞台に藁束を立てた。

場は稲苗を置いた水田を想定している。

注連縄を張り飾って祓い清める。

煩わしい病をご破算して祓い清める。

露払い役の千歳(せんざい)、天下泰平を祈る翁。白色尉面(はくしきじょうめん)と黒色尉面(こくしきじょうめん)に入れ替わる。

五穀豊穣を祈る三番叟も続いて実演する。

三番叟の人形がぱっと目を開いて新しい年を迎える。

そしてえびすさんと大黒さんだ。

言祝い(ことほい)に訪れる各家へ福を捧げる。

家を巡って祝儀を貰って稼いでいた木偶遣い。

いつしか市座を組んで興行するようになった。

その後は兄弟、姉妹、家族で地方に出向いた。

木偶人形は左手の指で操作して顔を動かす。

人形に表情を与えて、まるで生きているかのように表現する。

人形遣いは木偶まわしを終えて壇上から客席に下りた。

人形が客席の人の頭から撫で撫で。

福分けは各家でされていることと同じように作法された。

道行きは三つの演目を纏めて行うメドレー方式。

後方に3演目、4体の人形を箱から取り出して竹の竿に挿して立てる。

メドレーの1番は阿波の浄瑠璃。

西国を旅する有名な場面の「傾城阿波鳴門」。

2番は明智光秀が登場する「絵本太功記」の尼ケ崎の段。

3番はおどろおどろしい蛇になった安珍清姫物語の「日高川入相花王」だ。

メドレーは2分半で演じると云われていたが、実際は10分以上もあった。

「オオシバーイ オオシバーイ オオシマイ」で幕を締められた。

座談会は上田清市長に郡山城史跡・柳沢文庫保存会研究員の吉田栄次郎氏に辻本氏。

コーディネーターは旅の文化研究所長の神崎宣武氏だ。

始めて演目を拝見した二人の印象は感激、感動の言葉から始まる。

生演技を繰り広げられた実演。

これまで直接見たことがない演技に感動したようだ。

吉田氏は10年前にも見たことがあるという。

祝福芸能は全国津々浦々にあった。

明治維新の近代化に伴って消えたが、一部ではかすかに生き残った。

東京オリンピックや新幹線から始まった高度成長期にほとんどの処で姿が消えたという。

奈良では昭和10年代まで「万歳」があった。

戦後途絶えて今に至る。

復活するには相当なエネルギーや継承する技術を要すると話す。

門付けの歴史の概略を整理してみようと話し始めた神崎氏。

門付けはやがて小屋を作って興行するようになった。

四国に農村舞台がある。

大阪に芝居小屋で興行する仕組みができあがった文化二年(1805)、大阪文楽亭の芝居小屋は常設であった。

江戸期の竹本座、豊竹座によって人形浄瑠璃の形式を調えてプロ化した。

人形浄瑠璃はユネスコ・人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に掲載されたが、文献によれば傀儡師のことが書いてあるように漂泊の芸人が旅をしていたのが始まりだとか・・。

「でこまわし」」の「でこ」は人形のこと。

西日本の言い回し。

ところで「まわし」とは何であるかだ。

「廻し」は市中を廻す、歩く、得意先を廻るということだ。

廻船はその名の通り各地域の港を廻る。

神崎氏は続けていう。

もう一つの考えに「舞」がある。

木偶人形に舞いをさせるという人もいる。

人形は舞うことで表情に結びつく。

また、三番叟の実演のなかで「みかぐら」の詞章があった。

みかぐらは「御神楽」。

まさにご多幸を祈って神楽を舞うということである。

このような二つの解釈があるということだけは理解しておいてくださいと云う。

「箱まわし」「木偶(でこ)」を入れた「箱」。

三番叟も「箱まわし」と呼んでいるが、「箱」は「櫃(ひつ)」の表現もある。

「櫃」は物を入れているだけの道具。

「櫃」には神の概念がない。

ゆえに総合的判断をして「櫃」ではなく、先代師匠の考えもあって「箱」にした。

門付けはお札を配っていた。

剣山で修業した師匠は先達であった。

各家から求められた神はお札。

つまり幣串を作り給えて配られたが、発行所がないお札である。

師匠が印刷業者に発注した印刷物のお札には神社名は見られないが、蒐集されたお札の中には神社名が記載されたものもあるらしい。

どうやら各家の求めに応じて配布していたようだ。

奈良県内では伊勢の太神楽が正月に各家を廻っていた時代があった。

選考委員の岡本彰夫さんの話しによれば天理に住んでいた人のようである。

1960年代(昭和35年~)に感心が薄れ、なくなりつつあるようだ。

さて、市長が関心をもたれた謝礼金である。

師匠が残された昭和42からの資料(祝儀帳)によれば、平成14年3月から4月にかけての木偶まわし祝儀額、その期間に廻った出先はおよそ300軒だった。

稼いだ祝儀(奉仕料)は当時の国家公務員の初任給(年俸)とほぼ同額だったようだ。

泊まりの「民泊」では家に祀る神々をお祓いしていることもあるが、高額だった。

だいたいの家が千円。

多い家では5万円にもなった。

平均すれば3千円から4千円辺り。

手を合す信仰深い家は相対的に高額になるようだ。

東日本では年神さんはほとんど判らない。

西日本特有の神さんになるようだと話す神崎氏。

昔のお年玉はお年賀に行ったときに貰ってくるモチであった。

徳島県では祝儀に添えて丸モチを手渡す風習があったお年玉。

その年の年始に御霊(みたま)を分けてもらうことがお年玉であったと云う。

辻本氏が続けて話す木偶まわしの聞き取り調査。

暮らしの文化に着目するも、うっかりすればそれだけの聞き取りで終わってしまう。

鵜の身と判れば、その聞き取りは外すようにしていたという。

残された木偶まわしの道具がある。

納屋同然の処などに保管していた。

高齢者にとっては不要な道具。

価値観もなく、タダ同然の額で古美術商は買い付けた。

貴重な道具はこうして散在した。

木偶人形の箱まわしは雨乞いにも利用されたことがあるそうだ。

様々な事柄を持ちだされた座談会は主催者の指示もあって午後4時40分に締められた。

長丁場の講演に公演に会場を立ち去る観客にも扉辺りで待って福分けをされた。

「負の遺産と思われた芸能が、再評価されて負の遺産と思われなくなった」と辻本一英さんが話す言葉に重みを感じた授賞式だった。

(H28. 1.30 SB932SH撮影)

(H28. 1.31 SB932SH撮影)