★ http://www.j-cast.com/tv/2014/12/02222239.html?p=2

健康で長生きしたけりゃ歯を磨け!糖尿病、心筋梗塞、認知症に深く関係してた口腔ケア 2014/12/ 2 17:24

毎日、朝晩に歯を磨く、口の中を常に清潔に保つ。こうした基本的な日常習慣が長寿につながるらしい。国谷裕子キャスターは「口のケアが糖尿病や腎臓病、心筋梗塞、さらには認知症など全身の疾病に深く関係していることが最新の研究で明らかになってきました。ガンなどの手術の前後に口腔ケアを行うと、副作用や合併症を減らし、入院日数も短縮して医療費抑制の効果が大きいこともわかってきています」と伝える。

口の中の細菌が血管に入り心臓逆流

日本歯科大学の菊谷武教授は「要介護の高齢者に口腔ケアを継続して行うと、食べる機能が回復でき、栄養状態が改善することで起き上がれるようになって、認知機能が上がったという報告も相次いでいます。口腔ケアは健康長寿を伸ばす鍵として注目を集めています」と説明する。

しかし、病院と歯科医との連携がなかなか進まない、在宅の高齢者の訪問診療が広がらないなど課題は多い。国も去年から手術の前後に行う口腔ケアに新たな診療報酬を加え、医科と歯科の連携を進めて、口腔ケアに取り込む病院を増やそうとしているが、歯科がある総合病院は年々減少して全体の2割しかないのが現状だ。

千葉県旭市の国保・旭中央病院では、10人の歯科医師たちが自分で歯磨きすることが難しい入院患者たちの口腔ケアを行い、細菌による肺炎などを防いでいる。歯科・歯科口腔外科部長の秋葉正一医師は「口腔ケアをすれば誤嚥性肺炎などが少なくなるため、やらなければいけないと考えていました」と話す。

歯科医師も加わった治療のおかげで命を取り留めた土屋光男さんは「歯磨きでこんな大病を患うとは思わなかったですよ。毎日の歯磨きの重要性を改めて痛感しました」という。土屋さんは4か月前、感染性心臓膜炎と診断された。口の中の細菌が血管に入り、血液に乗って心臓に移動して心臓の弁に付着したため、血液が逆流してしまったのだ。心臓外科部長の山本哲史医師は「虫歯や歯周病が残っていると、感染性心内膜炎をもう1回起こすリスクが高くなります」と語った。

糖尿病にも歯周病菌が関わっていることが明らかになりつつある。歯周病菌が体内に入ると、免疫反応でサイトカインが産まれ、血糖値を下げるインスリンの働きを弱めるからだと考えられている。糖尿病代謝内科医長の横尾英孝さんは、積極的に歯科の先生に相談するような姿勢を築けたら良いと話す。

歯科医がいる総合病院は2割

国保旭中央病院が口腔ケアに取り組み始めたのは8年前だ。当時は全国でも珍しい試みだったが、始めるとそれまで高齢の患者に多く見られた肺炎が劇的に減った。手術前の患者に口腔ケアを行うとともに、手術後の患者には言語聴覚士による飲み込みのリハビリも行われている。こうした取り組みは、手術後の回復を早めてくれるという。副院長で外科医の野村幸博さんは口の中の衛生は非常に大事だと話す。

菊谷教授「口の中はバイ菌にとってまさに生きやすい場所で、手入れを怠ると細菌の数を爆発的に増やしてしまいます。でも、病院内での口腔ケアは医師の間に知識としてはあり、やるべきことだという認識はあるが、病院の中に歯科があるのは2~3割、歯科衛生士の数は1~2人というのが一般的です。手が回らない病院が多いんですね。

在宅介護でも口腔ケアを必要とする歯科訪問診療の実施数は高齢者の1割にとどまっています。病院と歯科医・歯科衛生士の連携をより強める必要があります」

口は災いのもとではなく、長生きのもとなのだ。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

誤りを認める・素直さが大切・科学の世界

● 本ブログでは、成人病などは感染症という事で進めています。感染性心内膜炎が

細菌の感染で起こるなら、何故糖尿病はそうでないのか? つまり、心臓は

感染と分かっているのに、糖尿病はわけのわからない免疫反応に

されているのはなぜなのか。

● つまり、免疫反応でサイトカインが産まれ、血糖値を下げるインスリンの働きを弱める為に

糖尿病になるとか、分かったようでわからないような原因にされている。

何故糖尿だけは免疫反応なのか?

● 簡単な問題をわざと難しくしているのが、そのような免疫反応とかや自己免疫である。真実は

何時でも単純なのです。胃潰瘍の原因がストレスだの、性格の性だのと言われた過去が、

単にヘリコプター・ピロリの感染という事が分かったのと同じです。

● 糖尿病もインシュリン感受性の問題ではなく、インシュリンそのものの減少であることが

分かっているのに、何故そこを無視して、感受性の問題にするのです?

膵臓の感染でインシュリンが減っているとすれば済むことでしょう。

● 迷路に嵌るから、インシュリン感受性改善薬などをつくり副作用で訴訟沙汰などに巻き込まれるのです。

素直に感染症と認めて、感染している細菌やウイルスを抑える薬を開発すべきです。

● 抗生物質などの使い過ぎで、その反省が行き過ぎて、肝心の病気が感染症に見えないのは

残念な事です。

● 上記の口腔ケアーの問題は、そのものズバリ、成人病などは感染症と言っているのです。

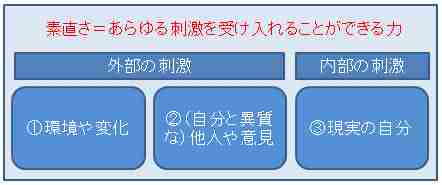

発想の転換というよりも、素直な発想と言うのが大切なのです。

事実は小説よりも単純なのです。小説が単純なら面白くはないでしょう。