35年間の完全固定金利で

借りた場合は問題ないが

変動金利で借りた場合は

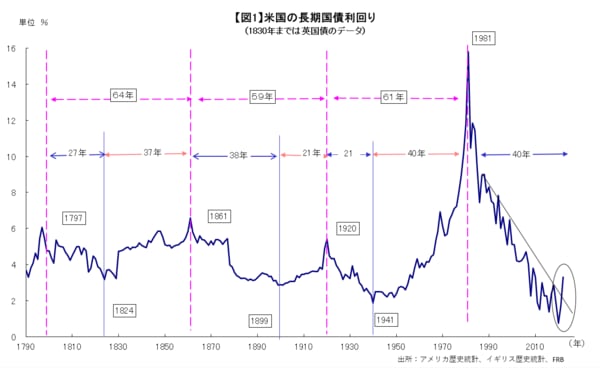

下図の国債金利の図から分かるように

後30年前後は金利は上昇するので

地獄絵図が見られます

そしてその頂点は16%に達しています

今回の金利上昇は大西洋資本主義の最後の

バブルが(30年代)崩壊してもさらに

金利が上昇することが見て取れます

言い換えれば不況下の高金利=

スタグフレーションがバブル崩壊後も起こるのです

又金利は軽く20%を超えることは想像できます

その世紀末現象に耐えられるのは

一部の金持ちだけでしょう

特に失業した人は確実に

家を金融機関に

取られます

政府の介入がない限りは

2046年とは

正にその金利の

ピークが来る時なのです

その高金利でUSAの経済が崩壊する=

言い換えれば米国資本主義が崩壊する時です

全てのサイクルが2046年に集約されるのです

これが金利から見た大西洋資本主義の大崩壊です

今のインフレでも英米は殺伐としています

正に

内戦の危機です

この危機を外に向けるのが

第三世界大戦ということです

・・・・

・・・

・・

・

35年住宅ローンは商品たり得るのか、60年周期の金利サイクルは上昇局面に

米国債を減らし金準備を積み上げてきたのはロシアだけではない(写真:ロイター/アフロ)

米国債を減らし金準備を積み上げてきたのはロシアだけではない(写真:ロイター/アフロ)

(市岡 繁男:相場研究家)

約40年間続いた金利低下トレンドは終焉へ

米国の金利上昇が世界経済にどんな影響を及ぼすのか危惧されています。今回は過去のデータから「金利のサイクル」について見ていきたいと思います。

アングロサクソンと呼ばれる英国、米国の長期金利について、1830年までは英国、以降は米国の動向を示したのが図1のグラフです。これによると、長期金利は約60年ごとにピークをつけており、いずれも戦争や動乱が関係しています。

フランス革命~ナポレオン戦争時の1797年、米国の南北戦争が勃発した1861年、第一次大戦終了直後の1920年、イラン革命~第二次オイルショック直後の1981年にいずれもピークとなっています。60年周期といえば十干十二支、あるいは50~60年周期とされるコンドラチェフ波動といわれる景気サイクルが思い浮かびますが、こうしたサイクルは金利にもあったと言えるかもしれません。

興味深いのは、金利の上昇期間と後に続く下落期間の長さがほぼ一致していることです(日柄対等)。具体的には、1824年から1861年までの37年間は金利が上昇トレンドにあり、続く1861年から1899年までの38年間は金利が低下しました。次の1899年から1920年の21年間は金利が上昇し、続く1920年から真珠湾攻撃が発生した1941年までの21年間は金利が低下といった具合です。

それが転換点を迎えたのが今年2月です。ロシアによるウクライナ侵攻が勃発し、米金利はそれまでのトレンドラインを一気に上抜けました。長らく続いた金利低下局面は終焉を迎えたのです。