8時、起床。

夜中にずいうぶん雨が降った、妻が言う。私は気づかなかったが、一階の雨戸を開けると椿の葉に水滴がたくさんついている。

トースト、サラダ、牛乳、紅茶の朝食。

3時頃、昼食を食べに出る。夕食との関係を考えると、もう1時間ほど早く食べにでるのがいいのだが、作業が切りのよいところまでと考えていると、ついつい遅くなりがちなのである。

深夜にウォーキング&ジョギングをしている道を駅の方へ歩く。

多摩堤通りの交差点(りそな銀行の前)を渡る。

サンカマタ商店街を奥の方へ歩く。

アーケードが途切れる少し手前の「カフェドコバ」に入る。

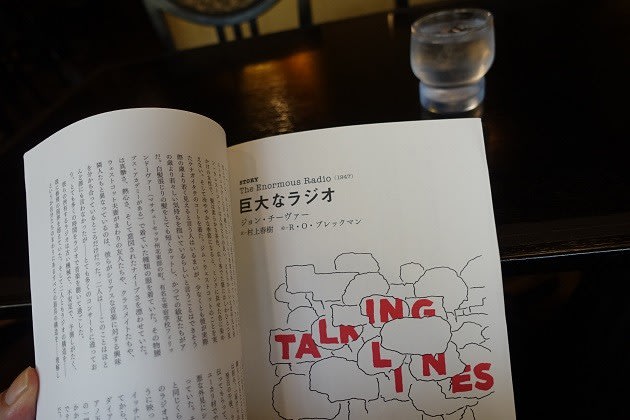

注文を済ませてから鞄から『MONKEY』を取り出して、村上春樹訳のジョン・チーヴァ―「巨大なラジオ」(1947)を読み始める。

チーヴァ―について柴田元幸はこんな風に言っている。「ジョン・チーヴァ―という作家は、当時新たに誕生した「郊外族」の(やや居心地の悪い)一員として、郊外に住む人たちのあいだのつながりを―もしくはその欠如や困難をーそして彼らの不安や欲求や渇望を、短篇という器に盛って全米に向けて差し出した存在として興味深い。白状すれば、僕(柴田)自身しばらく前は、チーヴァ―が差し出す「ニュース」はいまや旧聞に属すのではないか、ニューではないんじゃないかと思っていたのですが、最近とみに「古いものの新しさ」(まあ、そこまで言わなくても、「古いものの古くなさ」)ということを感じるようになっていて、この白人男性作家もずいぶん違って見えてきた」(「アメリカ短篇小説の黄金時代」より)。

「古いものの古くなさ」か。上手いことをいうものである。「郊外族」の不安や欲求や渇望については、日本では、1960年代後半あたりから「内向の世代」の作家である後藤明生が描く「団地生活」によく現れるようになったし、1970年代に入ってからは山田太一の描く私鉄沿線の分譲住宅のホームドラマのモチーフになっていった。それらはいま読んでも、いま観ても、私には面白い。それは現代人の個人生活や家族生活の問題が当時とそれほど変わっていないからということのほかに、それを「問題」と感じないような不感症的な世代(郊外族の第二・第三世代)が台頭してきているからでもある。私はジョン・チーヴァ―や後藤明生や山田太一の作品に触れることで、自分が不感症ではないことを確認して、ホッと胸を撫で下ろしているのかもしれない。

一杯目のコーヒーが運ばれてきた。

「巨大なラジオ」はアパートの12階に住むウェスコット夫妻のところに新しく購入した大きなラジオが届くところから始まる物語である。夫の留守中に届いたラジオをメイドに手伝ってもらってセッティングし、妻がスイッチを入れたところ、ノイズがひどい。しかし、やがて気づくのだが、そのノイズはただのノイズではなく、近所の家庭の生活音らしいのである。つまり、同じアパートの住人たちの話し声がまるで盗聴マイクでもしかけているかのようにラジオから聞こえてくるのである。妻は自分のやっていることがはしたない反道徳的な行為であることがわかっていても、ラジオのノイズを聴くことをやめられなくなってしまう。

海老ドリアが運ばれてきた。

私はこのとき雑誌をいったん閉じて食事に専念したのは、食事をしながらの読書は行儀がわるいと考えたからではなく(もし運ばれてきたのがサンドウィッチであったら私は食事をしながら読書を続けたろうと思う)、海老ドリア(およびサラダ)は読書をしながら食べるにはいささか不向きであったからである。

それに私は海老ドリアが好物なので、じっくり味わって食べたかったからでもある。小説と料理を同時に十全に味わうことは難しい。

二杯目のコーヒーを飲みながら、小説を最後まで読んだ。ウェスコット夫妻に何が起こったかは書かないでおこう。

「誰が短篇小説を読むのか、とあたなは思うかもしれない」とチーヴァ―は書いている。「歯医者の待合室で、治療椅子に呼ばれるのを待つ男女によってそれは読まれる。あるいは大陸を横断する飛行機の中で、我が国の東西両海岸の間に生じる長い時間を、あほらしい下品な映画で潰す代わりに、それは読まれる。眼識と知見を持ち合わせた男女ー彼らは物語(ナラティブ)フィクションというものは我々が世界を理解し、時として面食らわさせる我々のまわりの世界を理解するために有用なものだと感じているようだーによってそれは読まれる。私はそのように思いたい」「なぜ私は短篇小説を書くのか?」より)。

「巨大なラジオ」を読み終わって、次の「引っ越しの日」を読み始めようかどうしようかと考えているときに、妻からラインのメッセージが届いた。「ルージュ・ブランチシュ」でカキ氷を息子と食べようかと思っているのだが、あなたも一緒にどう、と。食べるかどうかはわからないが、僕も顔を出すよと返事をする。

ケーキ屋さんのつくりカキ氷である。「ケーキのようなカキ氷」だそうである。ふ~む。

あっ、こういうものもあるのか。「丸ごと桃パイ」。私はこっちにしておこう。

店の奥にイートインのスペースが設けられている(二人掛けのテーブルが3セット)。

丸ごと桃パイとアイスコーヒー。

たしかに丸ごとの桃である。皮をむくのはけっこう手間だろう。

種の部分がくり抜かれて、中にカスタードクリームが詰められている。上に掛かっている白い蝋のようなものは求肥だ。おそらく種をくり抜いた出来た穴を塞いでいるものだろう。

妻と息子はカキ氷。

妻は桃のカキ氷。私が食べた丸ごとの桃パイに氷とシロップと生クリームとスポンジケーキがかけられている。

こちらは息子が注文したイチゴのカキ氷。イチゴのショートケーキの上から氷とイチゴと生クリープとシロップを掛けたもの。

店主の若林さんからいろいろとお話を伺った。長年(17年だったかな)多摩川の方でケーキのお店(カフェを併設)をやってこられたが、昨年、実家の建て替えを機に蒲田に引っ越して来られた。餃子とラーメンで有名な蒲田でケーキ屋をやっていくことは想像以上に大変なことのようである。でも、蒲田にも「まやんち」という名店があるし、「カフェ・スリック」という新しい名店もできたことだし、「ルージュ・ブランシュ」にも頑張ってほしいと思う。

雲の多い夕暮れである。

帰宅すると家の前の道をナツがどこかに歩いて行こうとしていたので、「ナツ!」と呼ぶと、こちらを見て、戻ってきた。

お腹が減っている様子だったので、エサをやる。

夕食は豚しゃぶ。白菜とシメジを鍋に入れ、

そこに豚のバラ肉を入れる。

それをポン酢で食べる。簡単で美味しい。わが家はみんな豚シャブが好き。息子などはすき焼きより好きかもしれない。

2003年に一文を卒業したYさんからメールが届く。ほぼ卒業以来の久しぶりのメールである。 ネットで調べものをしていて私のことを思い出し、懐かしくなってメールをくれたようである。「先生は私を覚えていらっしゃるかわかりませんが、私は授業で先生に教えていただいたこと、親戚の子を世話するかのようにこまごまとかつフランクにお世話いただいたことをずっと覚えており、いつか再び連絡申し上げたいと思っておりました」と書かれていた。「親戚の子を世話するように・・・」か。私は、大学教師と学生とは親子ほど年が離れているが、親―子という垂直な関係ではなく、オジ・オバー甥:姪という斜めの関係がいいんじゃないかと思っているので、「親戚の子を世話するように」というのは案外あたっているかもしれない。メールには卒業後にたどった人生の概略が書かれていたが(なかなか苦労されたようである)、近々、ライターとして本を出す予定だそうである。それはおめでとう。それにしても、面白いのは、つい最近、私が「Yさんはどうしているだろう」と何かのときにチラッと考えたことがあることだ。そこに15年ぶりのメールが届いたのだから、人生とは面白いものである。

深夜、ウォーキング&ジョギング。

2時、就寝。