県図書案の新着の棚にあったので手に取ったのがこの重信房子の『はたちの時代 60年代と私』(2023 太田出版)だ。

著者は60年代の後半から共産主義者同盟赤軍派の幹部で、パレスチナへ出国し、その地でパレスチナ解放の闘争を進めていたが、密かに日本に帰国していたところを逮捕され、20年の刑を受けて22年に出所している。

その彼女が、まさにタイトル通り20歳ほどで社会的な実践活動に参加し始め、それがどんどん進行し、ついには共産主義者同盟赤軍派として、現在イスラエルによる虐殺行為で問題になっているパレスチナにおもむき、パレスチナ解放人民戦線(PFLP)との連携のもと、さまざまな活動を展開するのだが、この書ではパレスチナでの闘争に行き着くところまでが書かれている。

なお赤軍派というと、あのあさま山荘事件や山岳アジトでの仲間殺しの連合赤軍を思い起こすが、彼女はこの連赤派ができる前に出国しており、また連赤の責任者であった森恒夫に対して一貫して批判的であったことからして関係はなかったとしていいだろう。本書の中でもそれは述べられている。

私はこの書を読むまでは、彼女が展開したその後の激烈な諸闘争からして、若くして革命についての諸文献に接触し、先鋭な理論や実践の方式を身につけたのだと思っていたのだが、それはとんでもない間違いであった。

商業高校を卒業し(ここは私と同じ)、キッコーマンに就職した彼女の20歳の頃の婚約者は、地域の自民党の実力者の息子だったのであり、当時、それについて彼女自身はなんの抵抗も感じることなく、ごく自然に受け止めていたとうことである。

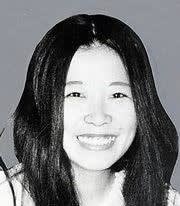

上のこの書の表紙のイラストのもととなった20歳の頃の写真

そんな彼女が変貌をみせ始めるのは、教師になるため入学した明治大学の第二部(夜間)でのことであった。入学早々の彼女を襲ったのは、当時、各私大で吹き荒れていた授業料値上げに反対する闘争であった。彼女は一般学生として授業料値上げには反対し、自分が参加していた文系サークルの人たちや反対闘争での仲間との連帯感などなどで一気にいわゆる「左傾化」してゆくことになる。そして、ここからの彼女は、パレスチナ戦線への加入まで、ほぼ一直線にみえてしまう。

ここで私は、彼女より7歳年長で1950年代後半からいわゆる六〇年安保闘争、そしてその終焉後までを過ごしたほぼ無名の活動家であった私の軌跡との比較検討をしてしまう。彼女に比べ、私はその党派の選択から闘争スタイルや戦術に関し、大いに迷い、つまずき続けた。そんななか、党派闘争がいわゆる「内ゲバ」になり、殺し合いになる寸前でいたたまれなくなり挫折したのだった。

こうした過程を、彼女はスルッと経過している。おそらくそれは、7年という時差がもたらしたニューレフト内での「常識」の変化によるものだろう。私の頃には素手の押し合いへし合いに過ぎなかった機動隊や敵対党派との攻防戦が、ゲバ棒をはじめとする武器による闘いへと発展し、対権力、対他党派との闘いは生死を賭けたものであることが常識化していたのであろう。

党派の選択やその戦略戦術を巡って彼女が悩んだ痕跡はほとんどみられない。彼女の変遷は、その周辺の人間関係、その折々の情勢の変化などにより、彼女内部の葛藤がほとんどないままに進んでいるのだ。

だからこれを読んでいると、情勢の変化や自分の立ち位置について、いちいち内面での葛藤を経由してきた自分がやはり旧型の教養人気質なのだなぁなどと思ってしまうのだ。

中東ベイルートへ渡航する頃の写真

しかし、おそらくそれらは時代のせいなのだろうと思う。ニューレフトが突出した存在ではなくなり、また行動様式もゲバルト(物理的力の行使)が日常的になっていたからだろう。

それにしても、いわゆるゲバルトから銃や爆薬を用いての軍事作戦への転換に際しては、どのような理論的・思想的経過を経て自分をそこへと投入できたのか、その経過は知りたいと思った。

そうした軍事作戦を展開した赤軍派の実際の行動で印象に残るの出来事は三つある。

ひとつは、当時の北朝鮮を「オルグして」反スタ戦線に取り込むと豪語したよど号のハイジャック組である。彼らの後日談は、オルグするどころか北側の監視下に置かれ、金王朝の手先としていいように利用されたに尽きるようだ。

もう一つは、京浜安保共闘革命左派と提携し、いわゆる連合赤軍の名のもと、国内での軍事訓練や銃撃戦を挙行した森恒夫らの行動である。

彼らは、例のあさま山荘銃撃事件で軍事的にも終焉を迎えたのだが、その過程での山岳アジトで、12人の仲間を「総括」と称するリンチで殺害に及んでいたことが判明した。そしてこの殺された者のなかには、明治大学に入学以来の重信の親友、遠山美枝子が含まれていた。

その最後が、重信たちのアラブへ飛んだグループである。彼女らはそこで、先に見たようにパレスチナ解放人民戦線(PFLP)との連携のもと、さまざまな闘争を展開する。その是非の判断もあろうが、今日のイスラエルのパレスチナへの虐殺行為をみるにつけ、パレスチナとの連携は大きな意味があったと思う。

その点で、森恒夫などときっぱり手を切った(これについても具体的な経過、理論的、思想的際などが具体的の述べられていないのは残念だが)のは正解だったとはいえる。

現在の彼女

今日の状況にも観られるように、当時、パレスチナへ着目したことには大きな意味がある。パレスチナの事態こそ、長年のキリスト教徒によるユダヤ人差別(その頂点がナチによる絶滅作戦)への贖罪を、自らの犠牲を払うことなく、パレスチナの土地を差し出すことによって逃れた西欧中心主義のもたらした大きな罪過であり、今日の世界の暗部を生み出したものなのだ。

なお、ハマスのテロルを口実にイスラエル支援を云々する西欧は、自らの犯した歴史的大罪を恥じるべきである。政治・経済・文化などあらゆる面で迫害され、その生きるすべさえあやういパレスチナの民にとってどんな「西欧民主主義的」対応があったというのだ。

また、西欧の尻馬に乗って、かつて自分たちがナチスによって行われた虐殺行為を、今度は加害者としてパレスチナで行っているイスラエルのシオニストたちには、もはやナチスを批判する資格はない。彼らはナチスを師として、民族殲滅の方法を学んだのである。

私はこの書を読んで、重信が自らの立場を築くにあたっての思想的・理論的葛藤が述べられていないという不満をもってしまった。

それについて彼女の娘・重信メイ(PFLPの闘士との間に生まれた子。パレスチナ時代は、その両親の経歴から、イスラエルの機関に襲撃される可能性があるとして極秘裏に育てられたが、現在は日本でジャーナリストとして生活している)によると、房子の生き様は「自分だけにではなく万人、特に虐げられている人たちに対して向けた愛と献身」であり、「最終的には、イデオロギーの枠組みにとらわれた闘争には限界があり、家族、愛、仲間意識、連帯感が革命にとって闘い同様に重要な要素であることを見極めていた」としている。

なお、重信房子は、この書のあと、本年三月に『パレスチナ解放闘争史 1916-2024』(作品社)を上梓している。