私の先達で、昨秋に終刊号を出した同人誌『遊民』などでずっとご一緒だった大牧冨士夫さんが句集を上梓された。

実際に詠まれた期間は短いようだが、90歳に至った大牧さんの人生がギュッと詰まったような句集である。

季語ありの定型句であるが、四季折々の風物を詠みながらも、自ずと大牧さんの人生が浮かび上がってくる。

いまは全村がダム湖に沈んだ旧徳山村に生まれたその故郷への思い、さらには先の大戦で最後の少年兵として戦役に服した思い出、中野重治や小林多喜二の研究家としてそのゆかりの地へと足を運んだ記録、などなどがじんわりと見えてくる。

望郷を感じさせる句はあちこちにあるようだが、ふと目に留まったものは以下のようだ。

秋西日はるか故郷の山に居る

まなうらに母が掬む手や岩清水

冬飢饉慶応三年村文書(漢字ばかりの句)

そして句集の最後もいまはなき故郷に言及した句で結ばれている。

夜咄や滅びし民の山語り

夜咄や誰か故郷を思わざる

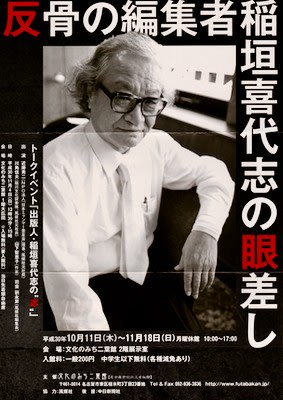

旧徳山村を舞台にした映画のポスター

なお、その旧徳山村ヘは、まだ村が存続している頃から私自身は何度も行っている。そのうち、六年ほど前に行った折のブログを貼り付けておこう。

このブログに登場する「冠山」さんこそ、まさにこの句集の作家、大牧さんなのである。

https://blog.goo.ne.jp/rokumonsendesu/e/00e804498d8c01464ab782ba6c0e6a5b

大牧さんの一つの過去は先の大戦の最後の少年兵だったことにもある。だからこその句もある。

脚絆巻きし日風化などさせぬ

十二月八日庭木と話しをり

空耳の起床喇叭や敗戦忌

われらみな兵士であった敗戦忌

「故陸軍ーー」碑のある畑の梅白し

中野重治や小林多喜二の研究家としての側面は以下のような句のうちにみてとれる。

蕎麦食うて残暑のなかのくちなし忌

(くちなし忌は中野重治の命日)

詩碑涼し鈴子のいつか棲みし跡

(鈴子は中野重治の妹で詩人)

重治の碑のあるところ早稲実る

多喜二忌や草焼く火色あかあかと

多喜二忌や句稿に入れる朱のあかさ

大牧さんのふるさとの山 冠山

こう書いてくると、なんか暗い句が多そうな誤解を招きかねないが、けっしてそうではない。諧謔に満ちた句も多い。

春めくや鯉はしずかに動きけり

わがために春日縁先ぬくめをり

花を見て人見て堤暮にけり

旨しかな雛にかづけて昼の酒

戯れてゐもりの腹をかへしみる

みどり児に未来を託すような句もある。

乳匂う子の足ずりや青葉風

ふくふくと笑うみどり子五月かな

なお句集のタイトル「庭の朝」は、以下の句からとられたものだろう。

颱風のほしいままなる庭の朝

齢を重ねた大牧さんの実感がこもった句だと思う。まさに颱風にほしいままにされた面もあるだろう。しかし、この「庭の朝」はまさに今ここに厳然として存在しているのであり、そこにまさに自分の実存を見つめて生きて行こうとする決意が感じられるいさぎよい句だと思う。

「ほしいままなる颱風」があったればこそのある種の爽やかさ、それが大牧さんの俳人としての境地なのだろうと思った。

■『大牧冨士夫句集 庭の朝』 風媒社:刊 1,400円+税

実際に詠まれた期間は短いようだが、90歳に至った大牧さんの人生がギュッと詰まったような句集である。

季語ありの定型句であるが、四季折々の風物を詠みながらも、自ずと大牧さんの人生が浮かび上がってくる。

いまは全村がダム湖に沈んだ旧徳山村に生まれたその故郷への思い、さらには先の大戦で最後の少年兵として戦役に服した思い出、中野重治や小林多喜二の研究家としてそのゆかりの地へと足を運んだ記録、などなどがじんわりと見えてくる。

望郷を感じさせる句はあちこちにあるようだが、ふと目に留まったものは以下のようだ。

秋西日はるか故郷の山に居る

まなうらに母が掬む手や岩清水

冬飢饉慶応三年村文書(漢字ばかりの句)

そして句集の最後もいまはなき故郷に言及した句で結ばれている。

夜咄や滅びし民の山語り

夜咄や誰か故郷を思わざる

旧徳山村を舞台にした映画のポスター

なお、その旧徳山村ヘは、まだ村が存続している頃から私自身は何度も行っている。そのうち、六年ほど前に行った折のブログを貼り付けておこう。

このブログに登場する「冠山」さんこそ、まさにこの句集の作家、大牧さんなのである。

https://blog.goo.ne.jp/rokumonsendesu/e/00e804498d8c01464ab782ba6c0e6a5b

大牧さんの一つの過去は先の大戦の最後の少年兵だったことにもある。だからこその句もある。

脚絆巻きし日風化などさせぬ

十二月八日庭木と話しをり

空耳の起床喇叭や敗戦忌

われらみな兵士であった敗戦忌

「故陸軍ーー」碑のある畑の梅白し

中野重治や小林多喜二の研究家としての側面は以下のような句のうちにみてとれる。

蕎麦食うて残暑のなかのくちなし忌

(くちなし忌は中野重治の命日)

詩碑涼し鈴子のいつか棲みし跡

(鈴子は中野重治の妹で詩人)

重治の碑のあるところ早稲実る

多喜二忌や草焼く火色あかあかと

多喜二忌や句稿に入れる朱のあかさ

大牧さんのふるさとの山 冠山

こう書いてくると、なんか暗い句が多そうな誤解を招きかねないが、けっしてそうではない。諧謔に満ちた句も多い。

春めくや鯉はしずかに動きけり

わがために春日縁先ぬくめをり

花を見て人見て堤暮にけり

旨しかな雛にかづけて昼の酒

戯れてゐもりの腹をかへしみる

みどり児に未来を託すような句もある。

乳匂う子の足ずりや青葉風

ふくふくと笑うみどり子五月かな

なお句集のタイトル「庭の朝」は、以下の句からとられたものだろう。

颱風のほしいままなる庭の朝

齢を重ねた大牧さんの実感がこもった句だと思う。まさに颱風にほしいままにされた面もあるだろう。しかし、この「庭の朝」はまさに今ここに厳然として存在しているのであり、そこにまさに自分の実存を見つめて生きて行こうとする決意が感じられるいさぎよい句だと思う。

「ほしいままなる颱風」があったればこそのある種の爽やかさ、それが大牧さんの俳人としての境地なのだろうと思った。

■『大牧冨士夫句集 庭の朝』 風媒社:刊 1,400円+税