スリランカのシンハラ映画においてはレスター・ジェームス・ピーリスが最も高名である。しかし、これまで限られた映画祭などでしか観る機会がなく、1本も観ることができないでいた。Youtubeでもごくわずかのフッテージだけしか配信していない状況だったのだが、最近、映画全編がアップされていた。そのひとつが『ジャングルの村』(Baddegama - Village in the Jungle)(1980年)である。

佐藤忠男『映画で世界を愛せるか』(岩波新書)より

杉本良男編『もっと知りたいスリランカ』(弘文堂)より

スリランカ南部のジャングルに位置する村。ジャングルで狩猟をして暮らしてきた男、その妹、ふたりの娘。彼の亡くなった妻は村長の妹であり、男の子を産まないがために虐待したと村長には恨まれている。その村長と一緒に暮らす甥が、男の娘に恋をして結婚する。もうひとりの娘は、近くの邪悪な老人の求婚を拒み、そのために老人により悪魔憑きとのデマを流され、その挙句、殺されてしまう。ある日金持ちの男が越してきて、村長と結託し、男の土地も娘も奪おうとする。裁判にも負けた男は銃を手に、村長と金持ちのもとに向かう。

ジャングルの自然、登場人物たちの人間くささ、精霊信仰と悪魔の仮面、都市と農村の格差などが描かれていて、熟練さえも感じさせる。やはりピーリスは匠であることを確認できた。

ところで、金持ちの男はフェルナンドという。ポルトガル統治時代から続いてきた混血の名残であるといい、その彼がオカネと都市を体現しているように描写されているのは面白い(ジャケットに下はサロン、髪をなでつけており、いかにも、である)。彼は男たちを騙そうとして、「コロンボは美しい街だった。蛇も、象も、虎も、熊もいない。道路にはヨーロッパの女性がいる。」などと嘯くのである。

映画の冒頭と後半の裁判のシーンには、裁判官として、故アーサー・C・クラークが登場する。コロンボ7に住み、スリランカでは知らぬ者のないほどの存在であったが、鬼籍に入ってしばらく経った今、どうなっているだろう。

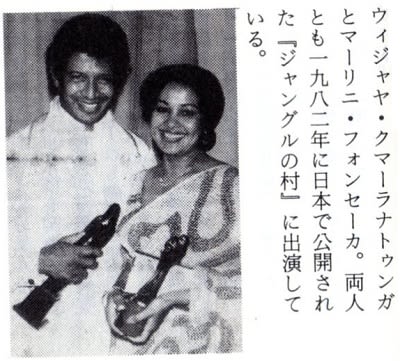

ピーリスのシンハラ映画史における功績は、『運命の糸』(1956年)において、撮影をスタジオから屋外(しかも村)に追い出し、大袈裟な演技を排し、素人の村人も登場させるといった自然主義リアリズムを導入したことにあるという。そしてこの『ジャングルの村』は、1982年に日本でも公開されている(杉本良男編『もっと知りたいスリランカ』)。もう92歳だが、2007年にも新作を撮っているらしい。

●参照

○スリランカの映像(1) スリランカの自爆テロ

○スリランカの映像(2) リゾートの島へ

○スリランカの映像(3) テレビ番組いくつか

○スリランカの映像(4) 木下恵介『スリランカの愛と別れ』

○スリランカの映像(5) プラサンナ・ヴィターナゲー『満月の日の死』

○スリランカの映像(6) コンラッド・ルークス『チャパクァ』

○スリランカの映像(7) 『インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説』、『シーギリヤのカッサパ』