訳あって休日だというのに机に向かわざるを得ず、BGMとして「マッコイ・タイナーがピアノを弾いたサックス・カルテット」を選ぶ。となれば、普通はジョン・コルトレーンの黄金カルテットということになるのだろうが、コルトレーン嫌いの私には関係がない。

■ デイヴィッド・マレイ『Special Quartet』(DIW、1990年)

マレイ(テナーサックス)、マッコイ・タイナー(ピアノ)、フレッド・ホプキンス(ベース)、エルヴィン・ジョーンズ(ドラムス)というメンバーは文字通り特別である。発売当時はどうにもマレイ自身が格落ちのように感じられてしまったが、久しぶりに入手して聴いてみるととんでもない。マレイはいつもの手癖を聴かせながらも、悪乗りのフラジオによる高音はあまり使っておらず(それはそれで嫌いでないのだが)、中庸に抑えた感じで良い印象である。スタンダードも演奏しているが、何しろオリジナルの「Hope/Scope」の激しさと、マレイにぶつからず落ち着きどころを提供するマッコイのソロは素晴らしい。

このときマレイは35歳(!)。あれからもう20年。同時代のヘンなアイドル、マレイのブロウをまた目の当たりにしたい。

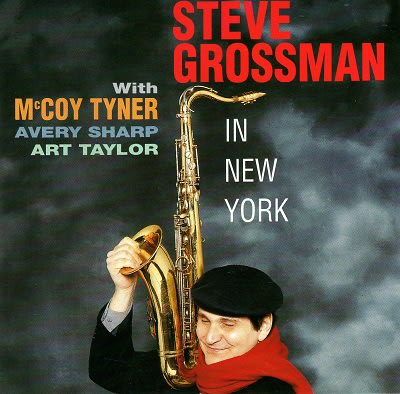

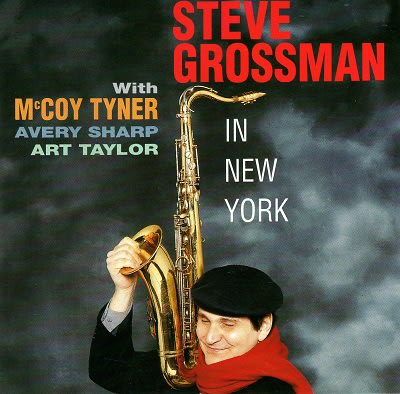

■ スティーヴ・グロスマン『In New York』(Dreyfus、1991年)

もともとグロスマンという人は音はでかくて立派、しかしソロはコルトレーンの真似だったりロリンズのパクリだったりして、勢いだけという印象がある(失礼)。ここではグロスマン(テナーサックス)に加え、マッコイ・タイナー(ピアノ)、エイヴリィ・シャープ(ベース)、アート・テイラー(ドラムス)という布陣でのライヴ、暴走するグロスマンにヴェテランが楔を打ち込むといった感覚だ。

これが悪くないのだ。「Speak Low」、「My Ship」、「Softly As In A Morning Sunrise」、「Impressions」、「Over The Rainbow」、「Good Bait」というスタンダードと、「Love For Sale」ならぬ「Love For Sal」というオリジナル曲の全てに耳を傾ける要素がある。相変わらずグロスマンのソロは勢いと迫力があり、そのままつんのめって土俵外に飛び出てしまいそうで、ちょっとげんなりする。しかし、テイラーの乾いたスティックさばきと、マッコイの勢いを勢いで包みこむようなソロのため、暴走が聴くべき暴走と化している。この盤があるので、グロスマンをすべて手放そうかという気持ちに歯止めがかかっている。

■ マッコイ・タイナー『Sahara』(Milestone、1972年)

はじめて聴いたときは余りの格好良さに感激した。もちろん今でもかけるたびに途中で止めることができない。

ソニー・フォーチュンの作品としても自身のリーダー作よりインパクトが大きく、冒頭曲「Ebony Queen」での、マッコイの極度に微分化したモード奏法をソプラノサックスで吹いて見せた様も、アルトサックスを自在に操っている「Rebirth」も素晴らしい。

1997年、新宿ピットインにエルヴィン・ジョーンズがマッコイやフォーチュンを連れて登場したとき、サインを頂いた。何しろ凄いジャズメンが楽屋前でうろうろしていて、興奮しながら話をしていて、さてマッコイはと思ってケイコ・ジョーンズ(エルヴィン夫人)にマッコイはどこですかと訊ねたところ、「あなたの後ろにいらっしゃいます」。振り向くと怪訝な顔で挙動不審なこちらを視ていた(笑)。

■ ジョー・ヘンダーソン『Inner Urge』(Blue Note、1964年)

ジョー・ヘンダーソン(テナーサックス)、マッコイ・タイナー(ピアノ)、ボブ・クランショウ(ベース)、エルヴィン・ジョーンズ(ドラムス)というこれ以上望めないメンバーによるワンホーンカルテット。これを聴くと、ジョーヘンは若いころから亡くなるまで本質的に変わらなかったのだなと思う。

昔から愛聴するスタンダード曲「Night And Day」は特に理想的なかたちでまとまっていて、何度聴いても嬉しい。以前に、アルトサックスを習っていた学校のセッションとして、新宿ピットインでこの曲を吹かせてもらったことがあって、そのときにソロの参考にしようと聴いたのだが、余りにも違いすぎて何の参考にもならなかった。

しかし、上の激しい3枚を聴いたあとでは、どうも物足りないような気がするのだ。やはりジョーヘンの世界はジョーヘンの世界だけで聴くべきである。

結論。マッコイ・タイナーのサックス・カルテットは、暴れ馬を御するものが良い。何年か前、チコ・フリーマン(テナーサックス)を加えたマッコイのサックス・カルテットをブルーノート東京で観て、チコファンの私はそれはそれは嬉しかったのだが、しかし、チコはもはや暴れ馬でも何でもない、残念ながら。