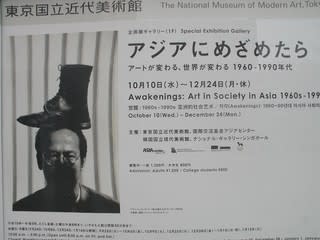

現在、国立近代美術館で催されている「アジアにめざめたら(Awakenings : Art in Society in Asia 1960s - 1990s)」で松本俊夫の、草月アートセンター主催の『EXPOSE1968』に初出品された、白黒とカラーが混じった三本のフィルムを左右前後にマルチ・モンタージュした『つぶれかかった右眼のために(For the Damaged Right Eye)』(1968年)というマルチ・プロジェクション作品を見て、何が言いたいのか分からないまでも、そのセンスの良さに惹かれて、帰りに神保町に寄ってたまたま見つけた『映画の変革 芸術的ラジカリズムとは何か』(三一書房 1972.3.31)を購入して読んでみたら、映画批評家としても素晴らしく、50年近く前の文章であるにも関わらず今も読むに堪えられるもので、松本俊夫は言わば優秀な映画監督が優秀な映画批評家でもあったという極めて特異な存在であったことがわかる。

例えば、ベケットの『ゴドーを待ちながら』に関して「むろんゴドーとはゴッドのもじりであり、ベケットの作品では、例外なく神(もしくは支え)を失った現代の人間たちが、深い精神的飢餓感にさいなまれながら、永久に悲惨な猶予の宙吊り状態のなかを、もっぱら空しい思いで、救いがくる日を待っている。」(p.104)と、あるいは『中国女』(1967年)を撮っていた頃のゴダール作品に関して「ゴダールは、一方できわめて即興的な作家であり、アプローチのプロセスをそのまま創作過程として展開すると同時に、そのプロセスをそっくり作品の表現構造に深くすえようとしづづけてきた。かんたんにいって、つくり終るまでは、自分でも本当はどうなるのかわからないというところがあり、そのプロセスがまるごと作品化される点に特徴がある。」(p.130)と簡潔かつ的確に指摘している。

本書が再版されない原因は、いわゆる論敵に対する反論の激しさで、柾木恭介(ルポルタージュ作家、詩人、翻訳家)、宮内康(建築家、建築評論家)、金坂健二(映画作家、評論家、写真家)、森弘太(映画監督)、原正孝(原將人 映画監督)、石子順造(美術評論家、漫画評論家)などコテンパンに批判されているからであろう。

中でも映画監督の大島渚に対しては「大島渚よ、君はまちがっている」「大島渚の眼は節穴か」の二度にわたって批判している。松本と大島は当時の「五社体制」というメジャーに対抗してそれぞれ独自の作風を創造しているという点では一致していたはずなのだが、「政治にアプローチする態度で芸術にアプローチしてはならない」というトロツキーの言葉を信条とする松本と、「マイノリティー」を積極的に取り上げ、政治色の濃い作品を撮っていた大島とは根本的に相性が悪かったのだと思う。