茶山饅頭販売元の谷口屋の敷地はその昔廉塾の一部であったという。神辺に出掛けた際に私はこの店で土産を買い求めることが多い。神辺宿・歴史まつりを見たついでに立ち寄ると新作が出ていた。

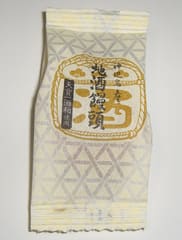

「天寶一(てんぽういち)」の酒粕を使用した地酒饅頭は1個120円。私は迷うことなく新作を購入した。封を開けると皮からプーンと酒の香りが漂ってくる。

地酒饅頭の中に入っているのは上品な甘さの白あんである。滑らかな舌触りでまったりとした感じだ。バターの添加によって奥行きのある味を作り出している点に感心した。見た目は極普通の饅頭だが、コーヒーや紅茶にも合う。

店が長く続く理由は伝統の上に新たな技術を重ねていくことにあるのだと私は思う。力みのない菓子作りこそが微妙な味の違いが判る客を惹きつけるのだ。

「天寶一(てんぽういち)」の酒粕を使用した地酒饅頭は1個120円。私は迷うことなく新作を購入した。封を開けると皮からプーンと酒の香りが漂ってくる。

地酒饅頭の中に入っているのは上品な甘さの白あんである。滑らかな舌触りでまったりとした感じだ。バターの添加によって奥行きのある味を作り出している点に感心した。見た目は極普通の饅頭だが、コーヒーや紅茶にも合う。

店が長く続く理由は伝統の上に新たな技術を重ねていくことにあるのだと私は思う。力みのない菓子作りこそが微妙な味の違いが判る客を惹きつけるのだ。