都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

2009.12.07「化粧の起源」において、ベルサイユ宮殿にトイレがなかったことは有名です。貴族たちは携帯トイレを持ち歩き、用をたしたあと従者が庭に捨てたそうです。また、直接庭で用をたしたりもしました。用をたしに庭に行くことを「薔薇を摘みに行く」という隠語まであったようです。「ベルサイユの薔薇」はたっぷり肥料を与えられ咲き誇ったのです。

と書きましたが、その後、新ネタを入手したので御紹介します。

ベルサイユ宮殿といえば、ルイ14世の命によってマンサールの設計で建てられた豪華壮大なバロック建築の代表と言われます。

ベルサイユ宮殿といえば、ルイ14世の命によってマンサールの設計で建てられた豪華壮大なバロック建築の代表と言われます。

ルイ14世時代はフランスの宮殿文化の最も華やかな時代でした。その政治思想の絶対主義思想がヨーロッパの各王室に影響を与えました。当事のフランス宮廷文化(フランス語・文学・芸術・作法)は各国の宮廷生活の憧れとなって、模倣されるほど洗練されたものだったのです。

ベルサイユにすむ貴族や女官たちの生活はエレガントなもので優雅を極めたのです。ところが、この宮殿、庭園にははなはだ少なく、ないに等しいほどだったのです。

ルイ14世やマリ・アントワネットは、庭園のそぞろ歩きの最中に自然の欲求をもよおしたら、一体どのようにしてそれを満たしたのだろうか。

ルイ14世やマリ・アントワネットは、庭園のそぞろ歩きの最中に自然の欲求をもよおしたら、一体どのようにしてそれを満たしたのだろうか。

当事は室内では溲瓶(しびん)をもらい、戸外では青空の下でするのが一般的だったのです。

というのは大きな邸館(ていかん)でもトイレがなく、ましてや公衆便所などあるはずがありません。

ヨーロッパでは男性が女性をエスコートするときには歩道の外側(車道側)につくのが礼儀でした。これは家の二階窓から溲瓶の内容物を道に捨てることがしばしばあり、その場合、男性が被害の犠牲になろうという騎士道精神のあられだったのです。

石畳で坂が多いのはこの内容物を雨が降ったときに流すためだったのです。

もちろん、ベルサイユでも同様でした。

庭園で甘い恋のやり取りや、教養豊かな会話を交えていた粋な紳士に優雅な貴婦人、憂い顔の詩人や可憐な姫君が、ちょっと失礼といってズボンを開けたり、しゃがんだりしていたそうです。

あまりところかまわずこれをやるので、ベルサイユの庭番たちは困ってしまいました。

そして、大きな道や、特に美観を損ねやすい場所には、杭(くい)に「この場所大小便禁止(芝生に入るな説もあります)」という板を打ち付けた。

こうした杭をフランス語では「エチケット」と言ったそうです。

後にこれが転訛して礼儀、作法の意味に用いられるようになったと言うことです。

宝塚ではこのことを知っていて「ベルサイユの薔薇」を上演していたのでしょうか。

したっけ。

虎穴(こけつ)に入(い)らずんば虎子(こじ)を得ず

《「後漢書」班超伝から》危険を冒さなければ、大きな成功は得られないことのたとえ。

《「後漢書」班超伝から》危険を冒さなければ、大きな成功は得られないことのたとえ。

辞書:大辞泉

後漢の班超(はんちょう)の言葉に由来する。

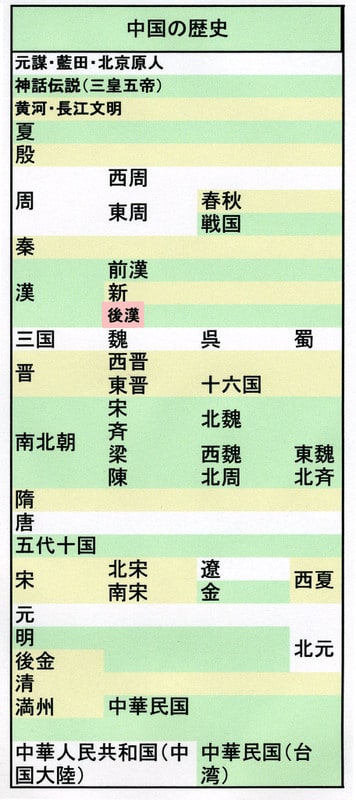

後漢(ごかん:25年 - 220年)は中国の王朝。漢王朝の皇族劉秀(光武帝)が、王莽に滅ぼされた漢を再興して立てた。都は洛陽(当時は雒陽と称した。ただし後漢最末期には長安・許昌へと遷都)。五代の後漢と紛らわしいので、現在では東漢と言うことが多くなってきた(この場合、長安に都した前漢を西漢という)。

後漢(ごかん:25年 - 220年)は中国の王朝。漢王朝の皇族劉秀(光武帝)が、王莽に滅ぼされた漢を再興して立てた。都は洛陽(当時は雒陽と称した。ただし後漢最末期には長安・許昌へと遷都)。五代の後漢と紛らわしいので、現在では東漢と言うことが多くなってきた(この場合、長安に都した前漢を西漢という)。

班 超(はんちょう、32年 - 102年(建武9年 - 永元14年)中国後漢の軍人。字は仲升(ちゅうしょう)。班固の弟。西域(現 在の新疆ウイグル自治区あたり)に匈奴(きょうど:前3世紀末から後1世紀末にかけて、モンゴル高原を中心に活躍した遊牧騎馬民族。)を追って後漢の勢力を広げ、その後は西域都護として長く西域を保持した。

班 超(はんちょう、32年 - 102年(建武9年 - 永元14年)中国後漢の軍人。字は仲升(ちゅうしょう)。班固の弟。西域(現 在の新疆ウイグル自治区あたり)に匈奴(きょうど:前3世紀末から後1世紀末にかけて、モンゴル高原を中心に活躍した遊牧騎馬民族。)を追って後漢の勢力を広げ、その後は西域都護として長く西域を保持した。

『後漢書』では「燕頷虎鬚(えんがんこしゅう:ツバメのあごとトラのヒゲをもつ顔)」と描写される。

父班彪、兄班固、妹班昭と班超の一家は歴史家一家であった。班超も兄と一緒に幼い頃から歴史を学んでいたが、明帝の勅命により将軍竇固(とうこ)の匈奴討伐軍が組織されると参加した。

父班彪、兄班固、妹班昭と班超の一家は歴史家一家であった。班超も兄と一緒に幼い頃から歴史を学んでいたが、明帝の勅命により将軍竇固(とうこ)の匈奴討伐軍が組織されると参加した。

鄯善国(ぜんぜんこく)に使者として行った時に、初めは歓迎されたが次第に雰囲気が悪くなってきた。その時匈奴の使者も来ていたのである。

このままでは殺されると考えた班超は怯える部下達に「虎穴に入らずんば虎子を得ず(不入虎穴焉得虎子)」と勇気付けて、匈奴の一団に切り込んだ。班超たちは36人しかおらず匈奴ははるかに多かったが奇襲を受けた匈奴の使者達は慌てふためき、見事班超たちの大勝に終わった。

鄯善国

楼蘭(ろうらん:推定されている現地名はクロライナ)は現在の中国領新疆(しんきょう)ウイグル自治区に存在した都市、及びその都市を中心とした国家。西域南道沿い、孔雀河下流のロプノール湖の西岸に位置し、シルクロード交易で栄えた。紀元前77年に漢の影響下で国名を鄯善と改称したが、楼蘭の名はその後も長く用いられ続けた。

漢の時代の故事成語ですが、当時、虎の毛皮が高値で取引きされていました。

中でも子どもの毛皮は柔らかく、特に貴重だったからだそうです。

中でも子どもの毛皮は柔らかく、特に貴重だったからだそうです。

虎の子を得るためには、死をも覚悟して虎の穴に入らなければならないが、その代わり、運良く虎の子を手に入れることができれば大もうけをすることができる、ということから、大きな成功を望むとしたら、それなりの危険を冒す覚悟をもたなければならない、という教えです。

したっけ。

二十日正月(はつかしょうがつ)とは、正月の終りとなる節目の日。かつては正月の祝い納めとして仕事を休む物忌みの日であった。この日をもって正月の行事は終了します。

京阪神地方では、正月に用いた鰤(ぶり)の骨や頭を酒粕・野菜・大豆などと一緒に煮て食べることから骨正月・頭正月とも言う。他の地方でも、乞食正月(石川県)、棚探し(群馬県)、フセ正月(岐阜県)などと言って、正月の御馳走や餅などを食べ尽くす風習がある。

京阪神地方では、正月に用いた鰤(ぶり)の骨や頭を酒粕・野菜・大豆などと一緒に煮て食べることから骨正月・頭正月とも言う。他の地方でも、乞食正月(石川県)、棚探し(群馬県)、フセ正月(岐阜県)などと言って、正月の御馳走や餅などを食べ尽くす風習がある。

乞食正月と称して、乞食が家々を回って残り物をもらうという地方も昔はあった。

乞食正月と称して、乞食が家々を回って残り物をもらうという地方も昔はあった。

小正月に実家へ帰っていた嫁は、二十日正月をして婿家に帰った。

この日の早朝には、正月にお迎えしていた神様方が、それぞれの居場所に、お帰りになる日と考えられていました。

神様がお帰りになると言うことで、その前夜、つまり十九日の夜には、尾頭 付きのお膳や、小豆御飯をお供えする地方もあるそうです。

神様がお帰りになると言うことで、その前夜、つまり十九日の夜には、尾頭 付きのお膳や、小豆御飯をお供えする地方もあるそうです。

神様方が全てお帰りになりますから、この日には正月の飾り物などは全て片 付けて、正月行事を締めくくる日と言われています。もっとも、現代ではこの時期までのんびり正月気分でいるわけにはいきません。昔は時間もゆっくりと流れていたのですね。

現在、十一日に行われることの多い鏡開きですが、元来はこの日が鏡開きの日だったそうです。

したっけ。

新年会 なら幹事がいるだろうよ。そいつにお任せだ。

なら幹事がいるだろうよ。そいつにお任せだ。

会社の宴会 でないとすりゃあ、そんなに親しくねえ相手と呑むってこたあ、付き合いで仕方無しって状況だろ。だったら互いに泥酔するほど呑まねえだろよ。

でないとすりゃあ、そんなに親しくねえ相手と呑むってこたあ、付き合いで仕方無しって状況だろ。だったら互いに泥酔するほど呑まねえだろよ。

みっともないとこは見せたくねえって緊張感があるだろうからな。そんな状況でがぶ飲みするような相手だったら、オレはそいつを置いてとっとと帰るね。泥酔する前に・・・。酒 は会話の潤滑油ってえけど、潤滑油も塗りすぎると事故

は会話の潤滑油ってえけど、潤滑油も塗りすぎると事故 になるから気をくけねえとな。

になるから気をくけねえとな。

そんなヤツとは飲みたくもねえし、面倒を見たくもねえってことだよ 。

。

どっちかって言うと「安全な場所に放置」ていうより、「安全なうちに放置」だな。

したっけ。

だい‐かん【大寒】

二十四節気の一。1月20日ごろ。このころ、寒さが1年のうちで最も厳しい。《季冬》「―といふ壁に突きあたりたる/万太郎」→小寒

にじゅうし‐せっき〔ニジフシ‐〕【二十四節気】

太陰太陽暦で、季節を正しく示すために用いた語。1太陽年を太陽の黄経によって24等分し、その分点に節気と中気を交互に配列し、それぞれに季節の名称を与えたもの。正月節は立春、正月中は雨水などと表す。

立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨・立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑・立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降・立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒。二十四節。二十四気。節気。

辞書:大辞泉

陰暦12月中、太陽の黄経300度に達したときで、太陽暦の1月20日ころにあたる。北半球の温帯地域では一年中でもっとも寒い季節で、極寒に抗して身体を鍛えようとする種々の寒稽古

(かんげいこ)が行われるのもこのころである。大寒が明けると立春である。

(かんげいこ)が行われるのもこのころである。大寒が明けると立春である。

およそ1月20日に始まる15日間は暦のうえでは寒の後半にあたり、日本では各地で、1年間のうちの最低気温の観測される期間です。

北国や本土の日本海側では、なお雪のシーズンでありスキーなどが盛んに行われていますが、太平洋側ではフクジュソウ、スイセンなど寒中に花を開くものがあり、西日本では白梅、紅梅も咲く。南国ではヤナギが芽を吹き始める所もあり、ヒバリの初鳴きも聞かれるころとなります。

北国や本土の日本海側では、なお雪のシーズンでありスキーなどが盛んに行われていますが、太平洋側ではフクジュソウ、スイセンなど寒中に花を開くものがあり、西日本では白梅、紅梅も咲く。南国ではヤナギが芽を吹き始める所もあり、ヒバリの初鳴きも聞かれるころとなります。

とはいえ、北海道で福寿草が咲くのは3月初旬です。

2010年の「大寒」は1月20日です。寒さが1年のうちで最も厳しいといわれる日です。風邪などひかぬようお気をつけ下さい。新型インフルエンザもまだ衰えを知らないようです。

2010年の「大寒」は1月20日です。寒さが1年のうちで最も厳しいといわれる日です。風邪などひかぬようお気をつけ下さい。新型インフルエンザもまだ衰えを知らないようです。

したっけ。

先日の新聞に「猫のブログ」が大人気であると記載されていました。時々「猫のブログ」が話題になるが、何故、猫がそんなに人気があるのだろう。

《猫が熱い食べ物を嫌うところから》熱い食べ物を口にできないこと。また、その人。

首をやや前に出し、背を丸めた姿勢。また、そのようなからだつき。

猫(ねこ)に鰹節(かつおぶし)

猫のそばに、その好物の鰹節を置くこと。油断できないこと、危険であることのたとえ。

[名](スル)《猫が、糞(ふん)をしたあとを、砂をかけて隠すところから》悪いことを隠して素知らぬ顔をすること。また、拾得物などをこっそり自分のものとすること。「拾った物を―する」

ねこなで‐ごえ【猫撫で声】

猫が人になでられたときに発するような、きげんを取るためのやさしくこびる声。「―で頼み込む」

ねこ‐の‐ひたい【猫の額】

《猫の額が狭いところから》場所の狭いことのたとえ。ねこびたい。「―ほどの庭」

猫(ねこ)の手も借りたい

非常に忙しく手不足で、どんな手伝いでもほしいことのたとえ。[類語] 忙しい

どろぼう‐ねこ【泥棒猫】

他家の食べ物を盗む猫。

魔力をもっていて、人などにばける猫。猫の妖怪。

ざっと調べただけでも、猫に行為を持ったと思われる言葉は出てこない。好意的なのは置物である「招き猫」くらいである。あの「サザエさん」でさえ追いかけるくらいだ。

座って右または左の前足を上げ、人を招く格好をした猫の置物。顧客や財宝を招くという縁起から客商売の家で飾る。

彼らは、猫の額ほどの我が家の庭で猫糞し、勝手に日当たりの良い玄関で居眠りし猫撫で声で擦り寄る。クルマの横を通ればよいものを、わざわざクルマの屋根に足跡をつけ る。そして、人が行けば、慌てて逃げると思いきや、チョットだけ移動し、人を小馬鹿にしたような眼で見る。腹の立つことばかりだ。そんな猫好きが全国に一体何人いるのだろう。私には理解できない。

彼らは、猫の額ほどの我が家の庭で猫糞し、勝手に日当たりの良い玄関で居眠りし猫撫で声で擦り寄る。クルマの横を通ればよいものを、わざわざクルマの屋根に足跡をつけ る。そして、人が行けば、慌てて逃げると思いきや、チョットだけ移動し、人を小馬鹿にしたような眼で見る。腹の立つことばかりだ。そんな猫好きが全国に一体何人いるのだろう。私には理解できない。

おまけに、私は猫アレルギーだ。

したっけ。

今日は防災とボランティアの日です。

防災とボランティアの日(ぼうさいとボランティアのひ)とは、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災に因んで制定された記念日で、日付はその1月17日です。

地震が起きたのは、1995年1月17日朝5時46分です。

当日5時26分が満月。冥王星は射手座入宮(18:58)の直前の29度59分、いわゆる「涙の度数」。火星も逆行して数日後には獅子座に戻る直前。金星と土星がスクェアを作るのがこの日の朝6:18、つまり直前。太陽と天王星が合になるのがこの日の朝9:23、これも直前。そしてこの時刻は日の出の40分ほど前でした。

なみだのどすう,Degrees of Tearsとは占星術の用語で、各サインの29度から30度(=次のサインの開始)までの間の度数域のこと。そのサインでするべきことをもう全て終えてしまう度数であり、この度数域に感受点がある場合、その感受点に関わることで何か悲しいことが起きるとも言われ、そのため「涙の度数」の名があるそうです。

震源地は 135.0E 34.6N 淡路島北部。マグニチュード7.2。直下型の地震であったため、局地的には震度が7に到達したところもありました。断層が走り、高速道路の高架が落下して、上を走っていた車は落下、下を走っていた車は潰されたりしました。

ビルが崩れ、柱や家具にはさまれて脱出できない人々はそのあと起きた火事のために生きながら焼かれるまさに地獄の様相でした。

壊れた住宅24万、焼けた住宅6千、そして死者6430名、行方不明3名、負傷者4万人。

明治以降で4番目に死者の多い地震でした(1位1923関東大震災14万人,2位1896三陸沖地震21959人,3位1891濃尾地震7273人)が、現代のように防災体制が整備された中で起きた地震ということを考えれば、やはり最大級の地震であったということができるでしょう。

阪神・淡路大震災では、政府や行政の対応の遅れが批判された一方で、学生を中心としたボランティア活動が活発化し、「日本のボランティア元年」と言われました。

これをきっかけに、ボランティア活動への認識を深め、災害への備えの充実強化を図る目的で、同年12月の閣議で「防災とボランティアの日」の制定が決定され、翌1996年から実施されました。この日を中心に前後3日を含む計7日(1月15日~21日)が「防災とボランティア週間」と定められています。

この週間において、災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動の普及のための講演会、講習会、展示会等の行事を地方公共団体その他関係団体の緊密な協力を得て全国的に実施するそうです。

なおこの影響からか、ハッピーマンデー制度施行時に成人の日のみ移動先が本来(法施行前の日付が該当する週)の1月第3月曜日ではなく、1月第2月曜日になっています。

したっけ。

落語と言っても徹頭徹尾、喜劇とばかりは限りません。この「薮入りは」、どちらかという人情話という趣があります。かつて、年季奉公の制度が残っていた頃のお話。

落語と言っても徹頭徹尾、喜劇とばかりは限りません。この「薮入りは」、どちらかという人情話という趣があります。かつて、年季奉公の制度が残っていた頃のお話。

奉公に出て3年目の初めての藪入りの日。

「藪入りや何にも言わず泣き笑い」。

男親は朝からソワソワしています。いえ、前の晩からです。男親は女房に奉公に出た一人息子が帰ってきたら、ああしてあげたい、こうしてあげたいと、言って寝かせません。

「暖かい飯に、納豆を買ってやって、海苔を焼いて、卵を炒って、汁粉を食わしてやりたい。刺身にシャモに、鰻の中串をご飯に混ぜて、天麩羅もいいがその場で食べないと旨くないし、寿司にも連れて行きたい。ほうらい豆にカステラも買ってやれ」

「暖かい飯に、納豆を買ってやって、海苔を焼いて、卵を炒って、汁粉を食わしてやりたい。刺身にシャモに、鰻の中串をご飯に混ぜて、天麩羅もいいがその場で食べないと旨くないし、寿司にも連れて行きたい。ほうらい豆にカステラも買ってやれ」

「うるさいんだから、もう寝なさいよ」

「で、今何時だ」

「2時ですよ」

「昨日は今頃夜が明けたよな」

「湯に行ったら近所を連れて歩きたい。赤坂の宮本さんから梅島によって本所から浅草に行って、品川の松本さんに挨拶したい。ついでに品川の海を見せて、羽田の穴守さんにお参りして、川崎の大師さんによって、横浜の野毛、伊勢佐木町の通りを見て、横須賀に行って、江ノ島、鎌倉もいいな~。そこまで行ったのなら、静岡、豊橋、名古屋のシャチホコ見せて、伊勢の大神宮にお参りしたい。そこから四国の金比羅さん、京大阪回ったら喜ぶだろうな。明日一日で。な、おっかぁ」

「おっかぁ、おっかぁ、って、うるさいんだから」

「で、今何時だ」

「3時少し回ったよ」

「時間が経つのが遅くないか。時計の針を回してみろよ」

「な、おっかぁ」

で5時過ぎに起き出して、家の回りを掃除し始めた。普段そんなことした事がないので、いぶかしそうに近所の人達が声を掛けても上の空。

抱きついてくるかと思ったら、丁重な挨拶をして息子の”亀ちゃん”が帰ってきた。父親の”熊さん”に言葉がないので、聞くと喉が詰まって声が出ない。

病気になった時、お前からもらった手紙を見たら、字も文もイイので治療はしていたが、それで治ってしまった。それからは何か病気しても、その手紙を見ると治ってしまう。

「おっかぁ、やろう、大きくなったろうな」

「あんたの前に座っているだろ。ご覧よ」

「見ようと思って目を開けると、後から後から涙が出て、それに水っぱなも出て、見えないんだよ」

「あっ、動いている。よく来たなぁ。おっかぁは昨日夜っぴて寝てないんだよ」

「それはお前さんだろ」

「おっかぁ。立派になったな。手を付いて挨拶も出来るし、体も大きくなって、手紙も立派に書けるし、着物も帯も履物もイイ物だ。奥様に可愛がられて居るんだろうな」

「お前さん、サイフの中に小さく折り畳んだ5円札が3枚有るよ」

「子供のサイフを開けてみるなよ」

「15円は多すぎるだろ、なにか悪い了見でも・・・」

「俺の子供だ、そんな事はない。が、初めての宿りで持てるような金ではないな。帰ってきたら、どやしつけてやる」

そこに亀ちゃんが湯から気持ちよさそうに帰ってきた。

「そこに座れ。おれは卑しい事はこれっぽっちもした事はねぇ。それなのに、この15円は何だ」

「やだな~。財布なんか開けて。やる事がげすで、これだから貧乏人はヤダ」

「なんだ、このやろう」

と喧嘩になってしまった。

亀ちゃんが言うには、ペストが流行、店で鼠が出るので、捕まえて警察に持っていくと、銭が貰える。ネズミを捕まえては交番に持って行き、懸賞に当たってもらったお金をコツコツと貯め、今日までご主人が預かっていたが、宿りだからと持って帰って喜ばせてやれと、持たせてくれた。その15円だという。

亀ちゃんが言うには、ペストが流行、店で鼠が出るので、捕まえて警察に持っていくと、銭が貰える。ネズミを捕まえては交番に持って行き、懸賞に当たってもらったお金をコツコツと貯め、今日までご主人が預かっていたが、宿りだからと持って帰って喜ばせてやれと、持たせてくれた。その15円だという。

「おっかぁが変な事を言うものだから、変な気持ちになったのだ。懸賞に当たってよかったな~。許してくよ。主人を大事にし なよ。忠(”チュー”鼠の鳴き声にかけて)のお陰だから」

なよ。忠(”チュー”鼠の鳴き声にかけて)のお陰だから」

おあとがよろしいようで・・・。

したっけ。

江戸時代から戦前の頃までは、子供たちは大体十二歳くらいから各種の技術を持った親方や商店へ奉公に出ます。奉公は住み込みですから当然親元を離れることになります。当時では当たり前のことですが、やはり子供や親にとっては大変なことだったと思います。これを丁稚奉公と言います。

1月の16日と7月の16日に奉公人が主人から休暇をもらって親許に帰ることを薮入りと言いました。(正月休み、盆休みではありません。)

大半の商家では、正月1日だけ奉公人共々新年を祝うが、2日から初荷とか初売りとかで仕事をする慣わしであるため奉公人は休みがありませんでした。

今は、初荷も初売りもなく、元旦から営業しています。

丁稚たちは例年、薮入りに主人から衣類万端与えられ、小遣いをもらって親許へ帰ります。丁稚に限ってのことで成人(元服後)の奉公人には薮入りはありません。

丁稚たちは例年、薮入りに主人から衣類万端与えられ、小遣いをもらって親許へ帰ります。丁稚に限ってのことで成人(元服後)の奉公人には薮入りはありません。

里心がついてはいけないと丁稚も最初の三年間は、薮入りは無かったそうです。

因みに武家奉公の女中衆の一~三の休みは、宿下がりと言われました。

正月と7月の16日に奉公人が休暇をもらって、自分の生家に帰ること。また関西地方の一部では奉公人だけでなく、嫁に出た娘が夫とともに里に帰り、畑仕事の手伝いをすることをいう村がある。

正月と7月の16日に奉公人が休暇をもらって、自分の生家に帰ること。また関西地方の一部では奉公人だけでなく、嫁に出た娘が夫とともに里に帰り、畑仕事の手伝いをすることをいう村がある。

両親は普段の奉公先の苦労を労うために、出来るだけのご馳走を作り休養を取らすようにする。

兄弟姉妹が多い家では「薮入り」に家族が集まって、男も女も子供に帰ったのだそうです。

いろいろな事情で故郷に帰れない子供もいます。遠く上方から出店として江戸の店に奉公している場合などは1日の休みではどうしようもありません。一人で、あるいは同じ境遇の友と、主人にもらった小遣いを懐に歓楽街に出て、芝居小屋をのぞき食事をする。それはそれで楽しいことですが、やはり寂しさは隠せなかったでしょう。

今でも残っている風習ですが、お盆には先祖の霊も家へ帰ってくるといわれ、家を離れているみなさんもお盆には家に帰ってご先祖の供養を致します。

昔は、交通の便が悪く、故郷の遠い方は往復に時間がかかりましたので、連休という習慣になったのではないかと思います。しかし、近来は「夏休み」の意味合いの方が強いようです。

長崎県の西彼杵(にしそのぎ)半島の村々では、正月と盆の16日は、山の神があたりを歩くので、それに会わぬよう山仕事も休み、家にこもっているのだそうです。

人間誰しも働くためには休日が必要で、特に正月と盆の16日を選んだということには、なにか意味がありそうなきがします。

この日は閻魔様の縁日でもあります。そのため「地獄の釜のふたが開く」と言われ、海に出ることを禁じてきました。この日に地獄の十王詣でをする人もあり、藪入りで帰った人が故郷の閻魔堂にお参りに行く風習もありました。

7月の薮入りは、今でいうと夏季休暇ということになるが、8月15日前後に夏季休暇を設定している企業や官庁では、未だに盆休みという言葉が使われている。きっと、旧盆の地方が圧倒的なので、それに合わせているのだと思います。

その語義については定説がなく、藪というのは草深い意で、都会から草深い村落に帰る意味とか、ひとりぼっちで行きどころのない奉公人や里の遠いところのものが藪林(そうりん)に入って遊んだのがはじまりとか、帰るあてのない者は藪に入っているほかないからなどといわれているが、いずれもとるに足らない。藪入りの語があって、あとからこじつけて説明したにすぎない。

その語義については定説がなく、藪というのは草深い意で、都会から草深い村落に帰る意味とか、ひとりぼっちで行きどころのない奉公人や里の遠いところのものが藪林(そうりん)に入って遊んだのがはじまりとか、帰るあてのない者は藪に入っているほかないからなどといわれているが、いずれもとるに足らない。藪入りの語があって、あとからこじつけて説明したにすぎない。

現代では成人式も、松の内も済んでいない元旦から、全てが平常生活です。

古い生活習慣で残しておいて良いもの、又古い習慣の人々に与えた良いものは、形を変えてでも残し継承して欲しいと思うのは、私だけでしょうか。

したっけ。

何でぇなんでぇ。何々系ってよっ。良くないよ、そういうのって

何でぇなんでぇ。何々系ってよっ。良くないよ、そういうのって 。物事を単純に考えようってのはよ。何でもそういう風に簡単に分けて考えられるもんじゃねえよ。

。物事を単純に考えようってのはよ。何でもそういう風に簡単に分けて考えられるもんじゃねえよ。

絶対に「肉食系 」だと思ってた羆(ひぐま)が実は「草食系

」だと思ってた羆(ひぐま)が実は「草食系 」だって知ってるかい。オレも一昨年サホロリゾートの「羆の森」に行って知ったんだけどな。羆が鹿

」だって知ってるかい。オレも一昨年サホロリゾートの「羆の森」に行って知ったんだけどな。羆が鹿 を襲うなんてこたあ滅多にないそうだ。冬眠前の栄養はアキアジ(鮭)

を襲うなんてこたあ滅多にないそうだ。冬眠前の栄養はアキアジ(鮭) が与えてくれる。

が与えてくれる。

ああ、オレのことだよな。オレは「魚食系 」だな。「肉食系」「草食系」に分けれったって、日本人の伝統的なたんぱく質の供給源だった魚を忘れてんでないかい。

」だな。「肉食系」「草食系」に分けれったって、日本人の伝統的なたんぱく質の供給源だった魚を忘れてんでないかい。

箸文化の国の殆どが円柱型の箸を使用しているにも関わらず、日本だけが先の尖った箸になった。何故か。魚 を食べるためだ。小骨まできれいに取れるようにそうなった。それが文化ってもんだ。

を食べるためだ。小骨まできれいに取れるようにそうなった。それが文化ってもんだ。

魚はどっちかって言うと「草食系」なのかな。「和食系 」は精進料理のイメージがあるかもな。ってことは「洋食系

」は精進料理のイメージがあるかもな。ってことは「洋食系 」は「肉食系」なのかな。

」は「肉食系」なのかな。

人間、肉だけ食ってる訳にはいかねえし、草だけ食ってる訳にもいかねえ。食事はバランスが大切だって、給食のとき教えられたろう 。

。

もうどっちでもいいや。草食ってることにしておくか・・・。オレは草食系男子で~す 。

。

したっけ。