都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

1月1日を大正月と言うのに対して、1月15日を小正月と言います。厳密には、14日の日没から15日の日没までを言います。

なぜ大小二つの正月があるのでしょうか。大昔の日本では、月の満ち欠けによって満月から満月までを1ケ月としていました。昔の人は満月をめでたいものの象徴としていたようで、この日を月の初めと考えたのでしょう。そこへ、新月から新月を一か月とする新しい暦が中国から入ってきて、時の政府によってそれが公の暦となり、朔旦正月が正式な1年の初めとなったのです。

なぜ大小二つの正月があるのでしょうか。大昔の日本では、月の満ち欠けによって満月から満月までを1ケ月としていました。昔の人は満月をめでたいものの象徴としていたようで、この日を月の初めと考えたのでしょう。そこへ、新月から新月を一か月とする新しい暦が中国から入ってきて、時の政府によってそれが公の暦となり、朔旦正月が正式な1年の初めとなったのです。

新しい暦では1日を「朔(ついたち)」と書き、月は新月のため太陽に隠れて見えませんが、15日には満月となり、その日を「望(もち)」と書きます。しかし、一般庶民のあいだでは古い暦がいつまでも生きていて、15日も望の正月として祝われてきました。そこで、元日を大正月、15日を小正月と呼ぶようになったのです。

なお、この小正月までが本来の松の内であり、関西や近畿地方では現在でも1月15日の小正月までが「松の内」である。地方によっては20日までを正月と言います。

「松の内」はもともと「待つのうち」であり、年神様をお迎えしている間のことなのです。

この日の朝には小豆粥を食べる習慣があった。古くは『土佐日記』や『枕草子』などにも、小正月に小豆粥を食べたことが記されている。現在でも東北地方の農村などに、左義長の前に小豆粥を食べる習慣が残っている地域がある。これらの地域では、元日から小正月の期間中に小豆(あるいは、獣肉を含む赤い色をした食品全般)を食することが禁忌とされている場合が多い。

この日の朝には小豆粥を食べる習慣があった。古くは『土佐日記』や『枕草子』などにも、小正月に小豆粥を食べたことが記されている。現在でも東北地方の農村などに、左義長の前に小豆粥を食べる習慣が残っている地域がある。これらの地域では、元日から小正月の期間中に小豆(あるいは、獣肉を含む赤い色をした食品全般)を食することが禁忌とされている場合が多い。

年神や祖霊を迎える行事の多い大正月に対し、小正月は豊作祈願などの農業に関連した行事や家庭的な行事が中心となる。本来は人日まで竈(かまど)を休ませるはずの松の内に、忙しく働いた主婦をねぎらう意味で、女正月という地方もある。

人日(じんじつ)とは、五節句の一つ。1月7日。七種粥を食べることから七草の節句ともいう。

五節句

人日(じんじつ): 1月7日、七草

上巳(じょうし/じょうみ): 3月3日、桃の節句、雛祭り

端午(たんご): 5月5日、菖蒲の節句

七夕(しちせき/たなばた): 7月7日、たなばた、星祭り、竹・笹

重陽(ちょうよう): 9月9日、菊の節句

かつて元服の儀を小正月に行っていたということから、1月15日は成人の日という国民の祝日となった。しかし、ハッピーマンデイにより2000年から成人の日は1月第2月曜日に変更されている。

何故かつて元服の儀を小正月に行っていたということを考えてみよう。昔は数え年で年齢を重ねたので、元旦に一斉に歳を取った。ならば、元旦こそ元服にふさわしい日ではないのか。しかし一日は新月である。元服は満月である15日こそ晴れの日にふさわしかったのです。

昔の人の成人に対するこのような思いを無視して、ハッピーマンデイになった今、本来の意味を失い、馬鹿騒ぎをする族(やから)があらわれても不思議ではない。それをテレビで報道することが、彼らの暴挙を助長している気がしてならない。

成人の日は15日にして、その意味を彼らに知らせ、それが出来ないなら出席を拒否するぐらいでなくては、真面目に成人式に臨んでいる大多数の若者を失望させることになる。

したっけ。

皆さんは「湯餅(ゆもち)」というお餅の食べ方を知っていますか。私の祖父が宮城県栗原村の出身なので、そちらの食べ方かも知れません。我が家では伝統的に受け継いでいます。

お正月料理に飽きたころ、御餅にも飽きたころ、この食べ方は、とても簡単で、さっぱりして胃がもたれません。

材料一人分

① 切り餅2個(個人差によりいくらでもかまいません)

② 長ネギみじん切り適宜

③ 鰹節一つまみ

④ 醤油少々(個人の味覚により調整)

① 切り餅を焼きます

② お湯を沸騰させておきます

③ 切り餅が焼きあがったら、どんぶりに材料②・③・④を入れ、餅を入れます

④ ③に沸騰したお湯をかけて出来上がりです

熱いので火傷には十分御注意下さい。

具をお好みで入れてもかまいませんが、このシンプルさがたまらないのです。

【おまけ】

中国麺の起源は「湯餅(タンピン)」と呼ばれる、後漢時代の小麦粉で作った餅料理であるとされています。現在のような形になったのは宋時代で、「麺」と呼ばれるようになったのもこの時期です。

したっけ。

徳川家康が天下の権を手中にしたのち、駿府城に在って、幕府三

徳川家康が天下の権を手中にしたのち、駿府城に在って、幕府三 百年の偉業の基礎を築いた時代のことです。

百年の偉業の基礎を築いた時代のことです。

家康は、井川(静岡市)の笹山金山や梅ヶ島(静岡市)の日影沢金山などを御用金山として、海野彌兵衛(うんのやへい)を奉行として盛んに金鑛の採掘を行いました。

なにしろ、場所が安倍川源流の山奥だから、何千人という坑夫を送り込んで働かせるの には、慰安の施設も必要なので、傾城小屋(けいせいごや)を建て、駿府二丁町(現静岡市駒形五丁目界隈)の遊女を出稼ぎさせるという騒ぎまでして、四斗樽へ三百杯という大量の金を掘り出していたのでした。

には、慰安の施設も必要なので、傾城小屋(けいせいごや)を建て、駿府二丁町(現静岡市駒形五丁目界隈)の遊女を出稼ぎさせるという騒ぎまでして、四斗樽へ三百杯という大量の金を掘り出していたのでした。

ある時、家康がこの金山を検分に出向いた際、ある男が餅を搗き、豆の粉(きな粉)をまぶして献上しました。家康がこれを食べたところ、大変美味かったので、献上した男を呼び寄せて、この餅の製法を尋ねました。

するとこの男が、「この餅は、金山から産出し安倍川へ流れ下る金の粉を掬いあげて、餅にまぶしてつくるので『金粉餅(きんこもち)』と申します」と即座に答えました。

するとこの男が、「この餅は、金山から産出し安倍川へ流れ下る金の粉を掬いあげて、餅にまぶしてつくるので『金粉餅(きんこもち)』と申します」と即座に答えました。

家康はこの男の奇智を誉め、褒美を与え、改めて、この餅を『安倍川餅』と命名されたということです。

つきたての餅に黄粉や餡をまぶした安倍川餅の味は格別。いまも文化元年(1804年)創業の「石部屋(せきべや)」など数軒の店があります。

つきたての餅に黄粉や餡をまぶした安倍川餅の味は格別。いまも文化元年(1804年)創業の「石部屋(せきべや)」など数軒の店があります。

また、この「金粉餅」は、今川・武田の戦国の頃(約四百二十年前)から、梅ヶ島金山で「今年も金が多く産しますように」と神前に供えられて、豊富な産金を祈ったものだとも伝えられております。

したっけ。

ハッピーマンデー制度(ハッピーマンデーせいど)とは、日本が国民の祝日の一部を従来の日付から特定の月曜日に移動させた法改正である。

週休2日制が定着した今日、月曜日を休日とする事によって土曜日・日曜日と合わせた3連休にし、余暇を過ごしてもらおうという趣旨で制定された。

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第141号)によって成人の日及び体育の日が、国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第59号)によって海の日及び敬老の日がそれぞれ月曜日に移動した。

なお、移動方法については「従来の日付に近い方の月曜日」のような追従型でなく、「○月の第○月曜日」のように固定的なものとなっている。これらの祝日設定は米国の一部祭日の設定にならったものである。

月曜日に移動した国民の祝日の一覧

左から国民の祝日の名称、改正法施行前の日付→ 施行後の該当日、施行年

成人の日(1月15日→1月の第2月曜日 2000年~)

海の日 (7月20日→7月の第3月曜日 2003年~)

敬老の日(9月15日→9月の第3月曜日 2003年~)

体育の日(10月10日→10月の第2月曜日 2000年~)

月曜日に移動する事が難しい国民の祝日の一覧

左から国民の祝日の名称、現行の日付、記念日の由来、施行年

元日 (1月1日 旧四方節 1948年~)

建国記念の日 (2月11日 旧紀元節 1967年~)

春分の日 (春分日 旧春季皇霊祭 1948年~)

昭和の日 (4月29日 昭和天皇の誕生日 2007年~)

憲法記念日 (5月3日 日本国憲法施行の日 1948年~)

こどもの日 (5月5日 端午の節句 1948年~)

秋分の日 (秋分日 旧秋季皇霊祭 1948年~)

文化の日 (11月3日 旧明治節、日本国憲法公布の日 1948年~)

勤労感謝の日 (11月23日 旧新嘗祭 1948年~)

天皇誕生日 (12月23日 今上天皇の誕生日 1989年~)

観光業界を中心に、連休が増える事によって観光その他の需要が増すと歓迎する一握りの人の意見がある一方、歴史的に意味のある日付を移動させる事への不満や恩恵の少ない大多数のサービス業従事者からの批判がある。もちろん24時間体制の工場労働者や病院の看護師などの交代シフト勤務社員もこの制度とは無関係である。

体育の日に関しては、晴れの特異日といわれていた10月10日から10月の第2月曜日に移動し、体育の日に雨が降ることが増えたため、学校等の運動会に問題が生じたという批判があるかのようにいわれるが、実際にそのようなデータはない。そもそも10月10日が晴れの特異日ということ自体誤りであり、気象学ハンドブックによれば10月の晴れの特異日は14日である。

さらに、月曜日の休日が増えるため、学校(特に大学など高等教育機関)等の時間割に無理が生じるという批判もある。しかし、時間割を巻紙方式にしている所は影響しない。

他には、海の日の7月20日が7月の第3月曜日に移動したため、夏休みが遅く始まる学校が多くなっているが、これには学校週5日制も関係している。

成人の日は、ハッピーマンデー制度導入に伴い、2000年より1月第2月曜日(1月8日から14日までのうち月曜日に該当する日)に変更された。これによって、もともと成人の日であった1月15日には、法律を改正しない限り設定されなくなってしまった。

成人の日を1月15日から1月第2月曜日に移動したことは、神社・仏閣が多い古都など一部の人々に賛否両論がある。

地方などでは帰郷する成人が参加しやすいよう成人の日の前日の日曜日に開催する自治体も多い。ハッピーマンデー制度導入前は、1日のみの休みでは交通事情から故郷での成人式への出席が困難な成人も多かった。これに伴い正月、ゴールデンウィークやお盆に開催していた自治体も1月の成人の日(または前日の日曜日)開催に戻したところも多い。

しかしながらこの制度で移動させた祝日には、当然ながら元々その特定の日に意味を持つ為、本来の祝日としての意味を失わせる軽率な改正だという批判もある。

成人の日(1月15日)小正月であり、元服の儀がこの日に行われていた

海の日(7月20日)明治天皇「明治丸」による東北地方巡航から帰着した日

敬老の日(9月15日)奈良時代の元正天皇が養老の滝に御幸した日

体育の日:(10月10日)東京オリンピックの開会式

2007年5月、当時の与党で「秋の大型連休」構想が浮上していた。内容は、体育の日と勤労感謝の日を文化の日の前後へ移動し、土日や振替休日、国民の休日と合わせて5連休以上にするというものだ。景気対策が狙いだが、与党内からも「祝日の本来の意味が失われる」と慎重論も多く、実現しなかった。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋

私はこの「ハッピーマンデー制度」には反対である。『ウィキペディア(Wikipedia)』にもあるように恩恵を受けるものが少なく、大多数の国民には意味がない。恩恵を受けるのは生産活動、商業活動を行っていない人々、はっきり言えば、役人だけだということである。

それに休日にはその日にこそ、それぞれの意味がある。それを無視して移動するなどもってのほかと言わざるをえない。

成人の日に故郷に帰れない人がいるなら、新成人に限り特別休暇制度を導入すればよい。そのほうが、職場からの期待や緊張感が伝わると思う。誕生日と成人式、結婚式、葬式は人生において特別な日なのだから。

「ハッピーマンデー制度」という命名にも不満がある。何故英語なのだ。日本の法律に何故英語なのだ。何故米国にならう必要があるのだ。我々はジャパンではなく日本国人なのだ。

成人の日に成人式を行っているのではない。ハッピーマンデーに成人式を行っているのだ。だから、ヤンキーが暴れるのだ。洒落にもならん。馬鹿げている。

今、不況に苦しむ一般市民は、自給、日給で働いている。休日が増えても恩恵どころか、ありがた迷惑である。国民が安心して休日を楽しめる国にしていただきたいものである。視点の定まらない、目玉をキョロキョロ動かしている総理大臣には、高望みであろうか。

したっけ。

明日は成人の日です。この日は各地で成人式が行われます。何故成人の日は毎年移動するのでしょう。成人式の由来を考えてみましょう。

成人式は「冠婚葬祭」の冠に当たる儀式で、1月15日でなければなりません。そもそも成人式は現代の元服であったはずです。元服とは、中国古代の儀礼に倣(なら)った男子成人の儀式で、公家(くげ)、武家を通じて行われていました。当時は11歳から15歳ぐらいの間に行われていたようです。それは冠をかぶり行う厳粛な儀式でした。

元服(げんぶく、げんぷく)とは、奈良時代以降、男子の成人を示すものとして行われる儀式のことであり、通過儀礼の一つなのです。

通過儀礼とは、出生、成人、結婚、死などの人間が成長していく過程で、次なる段階の期間に新しい意味を付与する儀礼のことです。

「元」は首(=頭)、「服」は着用を表すので、「頭に冠をつける」という意味。加冠とも初冠(ういこうぶり)とも言われる。なお、公家の女子の成人式は裳着(もぎ)と言います。

「元」は首(=頭)、「服」は着用を表すので、「頭に冠をつける」という意味。加冠とも初冠(ういこうぶり)とも言われる。なお、公家の女子の成人式は裳着(もぎ)と言います。

江戸時代以降は女性も元服と称し、結婚と同時に、未婚でも18~20歳くらいで行った。女性で元服という場合は、地味な着物を着て、日本髪の髪形を丸髷、両輪、又は先笄(さきこうがい)に替え、元服前より更に厚化粧になり、鉄漿親(かねおや)によりお歯黒を付けてもらい、引眉(ひきまゆ)する。お歯黒を付けるが引眉しない場合は半元服と呼ばれた。

では、何故1月15日なのでしょう。昔は太陰暦で、数えで年齢を数えていました。ですから、皆一月一日、元旦を以って一歳年をとります。それなら元旦に、元服の儀式を行うのが当然と思われますが、何故十五日なのでしょう。

では、何故1月15日なのでしょう。昔は太陰暦で、数えで年齢を数えていました。ですから、皆一月一日、元旦を以って一歳年をとります。それなら元旦に、元服の儀式を行うのが当然と思われますが、何故十五日なのでしょう。

太陰暦の1日は、新月です。それではおめでたい日にふさわしくないので、満月の日15日に行われたのです。

ですから、それを踏まえて、太陽暦になった現在も、1月15日を成人の日として、1948年(昭和23年)公布・施行の祝日法によって制定されたのです。

ハッピーマンデーとなった今、その意義も由来も忘れられ、ただ馬鹿騒ぎをする族(やから)が現れても不思議ではありません。ただの連休に過ぎないのですから・・・。

ハッピーマンデーとは、ただ連休を増やすと云うだけのためにつくられたために、本来の意義も由来も忘れられて行くのでしょう・・・。

「何々の日」の意味がないのであれば、ただハッピーマンデーと云えばいいのです。「何々の日」と云うのであれば、きちんとその由来のある日にするべきだと思います。

したっけ。

昨年末、鷂(はいたか)が来た!と書きましたが、調べてみると、貴重な鳥だと解りましたので、再度掲載します。

【鷂】(灰鷹:ハイタカ)

sparrow hawk

[学名:Accipiter nisus]

鳥綱タカ目タカ科の鳥。ユーラシアの中部、アフリカ北部に分布する。ハイタカは、日本では北海道と本州で繁殖する冬鳥または留鳥ですが、少数は冬に暖かい地域へ移動します。

精悍なタカで昔から小鳥を捕らえるためのタカ狩りに使われていたほど狩りが上手です。

ワシやタカの仲間は一般に生息数の少ないものが多いのですが、ハイタカも生息数が少なく、環境庁作成のレッドリストでは希少種(準絶滅危惧)として扱われています。

雄成鳥は、頭から背、翼の上面が青灰色。雌成鳥は、上面が褐色みで、幼鳥は雌成鳥に似るがより灰褐色または茶褐色みを帯び、各羽に淡い茶褐色の羽縁がある。全長約32~40センチ、翼は比較的短くて尾は長い。

メスはハトくらいの大きさしかない。オスはさらに小さく、 メスの半分くらいの体重しかない。オスは一時間に一回くらいの割合で小鳥を捕まえてくる。 メスは巣のヒナたちを見張っている。 オスが鳴きながら獲物を運んできて、空中でメスに獲物を預ける。

「ハイタカ(ハシタカの音便変化)」は元来メスにあてた名で、体色の異なるオスは「コノリ(兄鷂)」といった。

雄の上面は灰青色、下面は白地に橙(とう)褐色の横斑(おうはん)がある。雌の上面は灰褐色、下面は白地に黒褐色の細かい横斑がある。低山の林で繁殖し、高木の枝の上に枯れ枝で皿形の巣をつくる。主食は鳥類で、飛翔(ひしょう)中の鳥を後方から追いかけて長めの足でつかむ。林の中でも巧みに飛ぶ。

自宅庭には、昨年1月25日幼鳥が訪れ、一週間後2月1日にメスの成鳥が訪れた。その後、見かけなかったが、昨年末12月30日に再びメスの成鳥が来訪してくれた。

もしかしたら、もっと頻繁に来ているのかもしれない。オスは見たことがないが、幼鳥が来たことがあることから、何処か近辺に営巣しているのかもしれない。

昨年1月25日幼鳥 2月1日にメスの成鳥

昨年末12月30日に再びメスの成鳥

オスは「コノリ(兄鷂)」は図鑑からお借りしました。

したっけ。

「一年の計は元旦にあり 」とは又古きよき時代の言葉じゃねえか。

」とは又古きよき時代の言葉じゃねえか。

今の時代に、軽々に元旦に計画を立てたって、年末まで持ちやすねえ。世の中の時計 が、昔とは違い、猛スピードでまわっていやがる。

が、昔とは違い、猛スピードでまわっていやがる。

政治家だって、昨日 言った言葉が翌朝

言った言葉が翌朝 には変わっちまう世の中だ。ニコニコ笑って大臣になった人間が数ヶ月で体長が悪いと辞任する。そんなこと前からわかっていただろうに・・・。一度大臣の椅子に座ってみたかったのか、と思えるほど、無責任だ

には変わっちまう世の中だ。ニコニコ笑って大臣になった人間が数ヶ月で体長が悪いと辞任する。そんなこと前からわかっていただろうに・・・。一度大臣の椅子に座ってみたかったのか、と思えるほど、無責任だ 。おいら達は彼らに翻弄され、どっちを向いて生きていきゃあいいのかさえ分かんねえ。

。おいら達は彼らに翻弄され、どっちを向いて生きていきゃあいいのかさえ分かんねえ。

昔のアニメで「明日はどっちだ! 」てえ名台詞があったが、今まさにそいつを叫びてえ心境だ。

」てえ名台詞があったが、今まさにそいつを叫びてえ心境だ。

明日の仕事さえなくて、放浪している人間が多数いる世の中だ 。彼らは、明日の計さえ立ちゃあしねえ。

。彼らは、明日の計さえ立ちゃあしねえ。

オレは人間の手の中で震えている小鳥 だよ。大空に放たれたって餌にありつけねえ。鳥かごに入れられたって、いつ飼育放棄されるかわからねえ。

だよ。大空に放たれたって餌にありつけねえ。鳥かごに入れられたって、いつ飼育放棄されるかわからねえ。

ないないづくしの世の中で、「一年の計」など立ちゃあしねえ 。

。

したっけ。

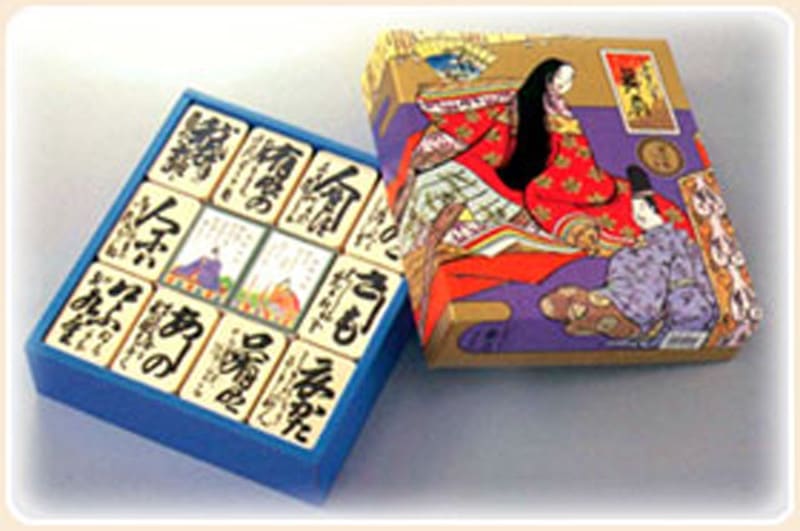

百人一首(ひゃくにんいっしゅ、故実読みはひゃくにんしゅ)とは、古来の代表的な歌人百人について、一人一首を選んでつくった秀歌集のことです。

百人一首は、鎌倉時代、京都の小倉山に住んでいた歌人の藤原定家が、百人の人の最 も代表的な和歌を一首ずつ選んだものです。

も代表的な和歌を一首ずつ選んだものです。

天智天皇から順徳院までの、約600 年間の代表的な歌人の秀歌が、年代順に配列されています。それらの百首は、すべて「古今集」 ・「新古今集」など十の勅撰和歌集から選ばれたものです。(2番の持統天皇と4番の山部赤人の歌は、藤原定家が「新古今集」から選びましたが、その原歌は「万葉集」です。 )

百首のうち、恋の歌が四十三首もあり、季節では秋の歌が十六首で一番多く選ばれています。なお、百人のうち女性歌人は二十一人、僧侶は十五人です。

平安時代の「貝合わせ」が、かるたのルーツといえます。二枚貝をふたつに分けて片方をさがすゲームです。やがて、貝に歌や絵を書いて遊ぶようになりました。

平安時代の「貝合わせ」が、かるたのルーツといえます。二枚貝をふたつに分けて片方をさがすゲームです。やがて、貝に歌や絵を書いて遊ぶようになりました。

また、百人一首が、「かるた」として遊び始められたのは、戦国時代からでした。はじめは、宮中とか諸大名の大奥等(奥さんたちの集まる所)で行われ、それが年間行事となりました。

なかなか庶民の触れられないものでしたが、江戸時代に入り、木版画の技術に伴って「国民必須の学問の教本!」といわれるようになりました。そして、「民用小倉百人一首」等々が出版され元禄時代から一般庶民の間にも広がりました。お正月の良き団欒として各家庭でも行われるようになったのは、ずっと後の安政のころからだといわれています。

『百人一首』は現在では歌集としてよりも「かるた」としての知名度が高く、特に正月の風物詩としてなじみが深い。『百人一首』のかるたは「歌がるた」とも呼ばれるもので、現在では一般に以下のような形態を持つ。

百人一首かるたは、百枚の読み札と同数の取り札の計二百枚から成る。読み札と取り札はともに花札のように紙を張り重ねてつくられており、大きさは74×53mm程度であることが一般的である。札の構造、材質、裏面などは読み札と取り札では区別がない。読み札の表面には大和絵ふうの歌人の肖像(これは歌仙絵巻などの意匠によるもの)と作者の名、和歌が記されており、取り札にはすべて仮名書きで下の句だけが書かれている。読み札には彩色があるが、取り札には活字が印されているだけである点が大きく異なる。

百人一首かるたは、百枚の読み札と同数の取り札の計二百枚から成る。読み札と取り札はともに花札のように紙を張り重ねてつくられており、大きさは74×53mm程度であることが一般的である。札の構造、材質、裏面などは読み札と取り札では区別がない。読み札の表面には大和絵ふうの歌人の肖像(これは歌仙絵巻などの意匠によるもの)と作者の名、和歌が記されており、取り札にはすべて仮名書きで下の句だけが書かれている。読み札には彩色があるが、取り札には活字が印されているだけである点が大きく異なる。

かるたを製造している会社として有名なのは、京都の企業である任天堂、大石天狗堂、田村将軍堂で、現在ではこの3社がほぼ市場を寡占している。

江戸期までの百人一首は、読み札には作者名と上の句のみが、取り札には下の句が、崩し字で書かれており、現在のように読み札に一首すべてが記されていることはなかった。これは元来歌がるたが百人一首を覚えることを目的とした遊びであったためであり、江戸中期ごろまでは歌人の絵が付されていない読み札もまま見られる。

また、現在でも北海道地方では、「下の句かるた」というやや特殊な百人一首が行われており、読み札に歌人の絵がなく、上の句は読まれず下の句だけが読まれ、取り札は厚みのある木でできており、表面に古風な崩し字で下の句が書いてあるという、江戸期の面影を残したかるたが用いられている。

また、現在でも北海道地方では、「下の句かるた」というやや特殊な百人一首が行われており、読み札に歌人の絵がなく、上の句は読まれず下の句だけが読まれ、取り札は厚みのある木でできており、表面に古風な崩し字で下の句が書いてあるという、江戸期の面影を残したかるたが用いられている。

私は、「板がるた」といわれる「下の句かるた」しか知りません。子供の頃は、お正月に各家庭に盛んに行われました。「板がるた」は、書かれている書体が微妙に違うので、よその家に行ってやったものです。子供会で「かるた大会」があり、どのかるたが使用されるか分からないので、自分の家庭のかるただけで覚えると不利なのです。

でも、私が成人したころから、行われなくなりました。家にはかるたがありますが、押入れの中で埃をかぶっています。

この百人一首ですが、正月の風物となったこれという理由はないのだそうです。多分、暇つぶしだったのではないかと思います。

したっけ。

セリ(芹):セリ科セリ属の多年草です。花期:夏

若い芽はおひたしや鍋物などにして食べられる。しかし,似たものにドクゼリ(毒芹)というのもあるから注意が必要です。

若い芽はおひたしや鍋物などにして食べられる。しかし,似たものにドクゼリ(毒芹)というのもあるから注意が必要です。

北海道から南西諸島まで広く分布していて、湿地や溝に生育する野草ですが、春の七草としてかなり古くから田畑で栽培されているようです。

名前の由来は、新しい株の出る様子が「競り」合っているようだからとか。食用の歴史は古く、古事記や万葉集にも出てきます。

煮て食べると神経痛やリュウマチに効くとも言われています。

ナズナ(薺):アブラナ科ナズナ属の1年草です。別名:ペンペングサ(ぺんぺん草) 花期:春

ペンペングサといったほうが通りがよいかもしれませんね。ペンペンというのは擬音ではなく実の形が三味線のバチに似ているからでしょう。実がついた枝を取って振ると,実がぶつかりあって「シャラシャラ」という音がするので,子供頃おもしろがっていました。

ペンペングサといったほうが通りがよいかもしれませんね。ペンペンというのは擬音ではなく実の形が三味線のバチに似ているからでしょう。実がついた枝を取って振ると,実がぶつかりあって「シャラシャラ」という音がするので,子供頃おもしろがっていました。

食用や薬用に利用されてきた歴史は古いようで、地面に張り付いたような葉っぱでこのような秋に出た新芽を食用にします。

薬用には、全草を干したものを用い、煎じて利尿、解熱、止血薬とします。

ゴギョウ(御形):ハハコグサ(母子草)キク科ハハコグサ属の1年草。別名:オギョウ(御形),ゴギョウ(御形) 花期:春

葉や茎に銀白色のうぶ毛が密生しています。日当たりのよい場所に生えます。

葉や茎に銀白色のうぶ毛が密生しています。日当たりのよい場所に生えます。

チチコグサ(父子草)というのもありますが,感じは全く違います。

これも、若葉を食用にします。昔は3月3日の節句に、草餅に入れていました。「母子」を餅に入れて搗くのは良くないと、ヨモギに代わったという話があります。

花はタバコの代用とされたこともあり、全草を煎じて、咳止めや去淡剤として用いていました。

老いて尚 なつかしき名の 母子草 高浜虚子

ハコベラ(繁縷):ナデシコ科ハコベ属の1年草です。花期:春

茎の色が、紫がかっているコハコベと似ていて,区別は難しいようです。

茎の色が、紫がかっているコハコベと似ていて,区別は難しいようです。

ミドリハコベとコハコベをあわせてハコベと呼ばれます。

主に秋に出る若葉を汁物の実やおひたしとして食用にします。

葉は、利尿や催乳効果があるとして、民間薬に用いられてきました。

ホトケノザ:このホトケノザは、キク科ヤブタビラコ属の1年草「コオニタビラコ(小鬼田平子)」なのです。花期:春

「春の七草」のなかの「ホトケノザ」は現在のホトケノノザではなく,このコオニタビラコ(タビラコ)を指すと言われています。

「春の七草」のなかの「ホトケノザ」は現在のホトケノノザではなく,このコオニタビラコ(タビラコ)を指すと言われています。

食用にするのは、若葉です。

ホトケノザというと、仏様が坐禅を組んだような花を咲かせるシソ科の花を思い出しますが、シソ科のホトケノザは食用にはなりません。

スズナ(菘・鈴菜):カブ(蕪) アブラナ科の越年草であるカブの古名。 別名:スズナ(菘) 花期:春。

「カブ」の語源は諸説あり、頭を意味する「かぶり」、根を意味する「株」、またはカブラの女房詞(にょうぼうことば)である「オカブ」からとされている。

「カブ」の語源は諸説あり、頭を意味する「かぶり」、根を意味する「株」、またはカブラの女房詞(にょうぼうことば)である「オカブ」からとされている。

中国原産で、日本に入ってきたのは古く、かなり昔から食用に栽培されていたもの。

スズシロ(清白):ダイコン(大根) アブラナ科 別名:スズシロ 花期:春

これも古くから食用に栽培されています。古語辞典によれば、スズシロというのは、春の七草に用いられる時の名だそうです。

《参照》

ホトケノザアブラナ科なので,春にはとうが立って,薄い紫や白の 4 弁の花がつきます。

(仏の座) シソ科 別名:サンガイグサ(三階草) 花期:春

花の下にある葉は茎を包み込むようになっている。これを仏の蓮華座に見立てた名前。

花の下にある葉は茎を包み込むようになっている。これを仏の蓮華座に見立てた名前。

別名のサンガイグサ(三階草)も,花が数段につくことによります。春の七草のホトケノザはタビラコのことです。

昔正月七日に、邪気を払い万病を防ぐためとして、春の新芽の若菜を羮(あつもの=熱物=吸い物)として食べたことによるそうです。

「春の七草」は、平安時代に「四辻の左大臣」が憶良の「秋の七草」に対して「せりなづな 御形(おぎょう)はこべら 仏の座 すずなすずしろ これぞ七草」と詠んだことから定着したものだそうです。

したっけ。

凧を「タコ」と呼ぶのは関東の方言で、関西の方言では「イカ」、「いかのぼり」(紙鳶とも 書く)と呼ばれていた。凧が、「タコ」や「イカ」と呼ばれる由来は、凧が紙の尾を垂らし、空に揚がる姿が、「蛸」や「烏賊」に似ているから、という説がある。長崎では凧のことをハタといい、ハタ揚げ大会が開かれる。

書く)と呼ばれていた。凧が、「タコ」や「イカ」と呼ばれる由来は、凧が紙の尾を垂らし、空に揚がる姿が、「蛸」や「烏賊」に似ているから、という説がある。長崎では凧のことをハタといい、ハタ揚げ大会が開かれる。

かつては、正月を含む冬休みには、子供たちが凧揚げをする光景が良く見られ、玩具店のみならず、子供たちが買い物をする頻度の高い、身近にある駄菓子店や文房具店などで凧も販売されていた。

特に凧揚げが盛んに行われていた時代(1970年代)、冬休みの時期には、電力会社がスポンサーの夕方のニュース番組で、「凧揚げは電線のない広い場所で」「電線に引っかかったら電力会社にご連絡ください」という内容のコマーシャルがよく流されていたほどで、当時のトラブルの多さを窺(うかが)わせる。

凧揚げが安全にできる広い空間が少なくなったことに加え、少子化や、ゲーム機の普及などもあり、正月の凧揚げの光景も少なくなった。

私の住んでいる北海道(帯広市)では、お正月に凧揚げをした記憶がない。子供の頃の冬は寒かった。じっと凧揚げをしていると鼻水がこるくらいだ。風も強く冷たい。冬はとにかく、走り回っていた。凧揚げをしたのは春だろうか。南風で北に向かってあげていたので冬ではない。はっきり覚えていない。

しかし、あちこちの電線に凧がぶら下がっている光景はよく見られた。凧は奴凧という、奴さんの絵が描いてあるものだった。これに、新聞紙で足をつける。一本足、二本足と個々が工夫を凝らして長さを調節する。

私の家の隣が洋服屋だったため、糸はいくらでもある。ある時どれくらい飛ばせるかということになり、洋服屋のお兄ちゃんが、糸をどんどん継ぎ足して、凧が見えないくらい遠くまで飛ばしたことがあった。

大人の男性が自転車でやってきて、「ここで揚げてたのか、駅の向こうまでいってるぞ。」と、わざわざ見に来たのを覚えている。私の当事の住所が17丁目、駅が12丁目であった。今考えると500m以上であろうか。

17丁目から12丁目ということは南風であるから、やっぱり冬ではない。私が5,6歳の頃であるから、もう半世紀以上も前のことだ。昨日のことも忘れる昨今、記憶は定かではない。ただ、凧を無事回収して、みんなで喜んだのは憶えている。

私は大人になってから、凧揚げをしている子供を見たことがない。

したっけ。