平安時代末期(12世紀後半)に作られた「彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト)絵巻」は

江戸時代に焼失してしまいましたが、その模写本は福井県小浜市の明通寺に伝わっています。

(現在は福井県立 若狭歴史民俗資料館に寄託されています。)

この模写本は江戸時代、小浜藩主 酒井忠勝の命を受け、狩野種泰という御用絵師が描いたと

されています。とても、精妙な写しで、さぞ、原本に極めて近いものではないかと、想像して

みたくなります。

絵巻物の図柄に入る前に、絵と絵の間に入る説明文、詞書(ことばがき)について触れておきます。

「彦火火出見尊絵巻」の詞書は、若狭彦姫神社に伝わる「秘密縁起」の記述と極めて似かよって

います。ここで、海幸山幸神話の始めの部分、弟の山幸彦が兄の海幸彦から釣り針を借りて

海へ釣りに出かけたシーンを取り上げてみます。

まず「古事記」「日本書紀」のなかでは、

「弟の山幸彦が "一匹の魚もかからなかったばかりか、借りた釣り針を海中に失ってしまった "と

兄の海幸彦に謝ったが、兄は許さず、返せと責めたてた」(大意)と簡単な記述になっています、

一方、「秘密縁起」では「弟の山幸彦が釣りをしていると、大きな魚がかかった。山幸彦は

喜びのあまり、急いで釣り上げようとして、荒く釣り糸を引き上げようとした為、糸が切れて

しまい、魚は針を口にくわえたまま、逃げてしまった。

釣り針を失ってしまった山幸彦は空しい思いで帰り、この事を兄の海幸彦に告げると、兄は

大いに怒りながら言った。

"大きな魚を釣るには、ゆっくり糸を引いて、魚に任せておけば、おのずと釣れる。それを、

慌てて、荒く引いては失敗するに決まっている。釣り針は今すぐ返せ。別の釣り針ではだめだ。"

と責め立てた。」(小松茂美による訳文を更に現代訳語)

若狭彦姫神社に伝わる絵巻物の詞書(ことばがき)は、「秘密縁起」の記述と殆ど同じです。

私は多分、「秘密縁起」の方が先にあったのだと思っています。

魚釣りの記述について「古事記 」「日本書紀」と「秘密縁起」「絵巻物」の内容はほぼ同じですが、

後者の方がより描写が細やかになってします。

兄の海幸彦は弟の山幸彦に魚釣りの方法について「秘密縁起」「絵巻物」では具体的に教えています。

私も小学校の頃、魚釣りの上手な漁村の同級生から「釣竿に手応えがあっても、あわてて釣り糸を

引いたらアカンで」と教えられたものです。

まして、大きな魚を釣り上げる時には、あわてず釣り糸をゆっくり引いて、ある程度、魚に任せて

おくことが必要なことは、釣り師の常識でしょう。

「秘密縁起」の筆者は、魚釣りに長けていたのかもしれまん。

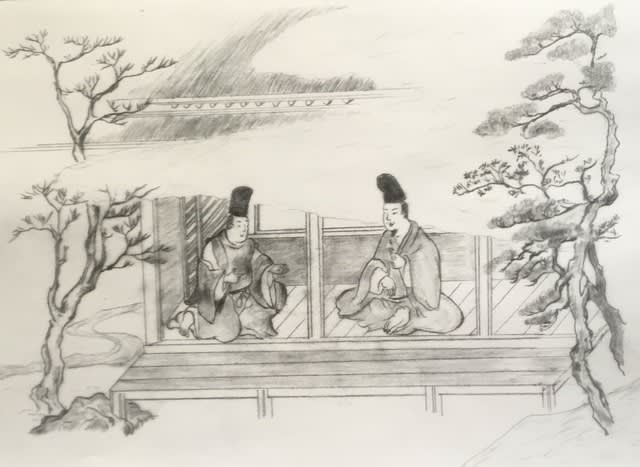

写真は「彦火火出見尊絵巻」(明通寺 蔵)の巻頭の場面を筆者がエンピツで模写。

海辺近くの兄(海幸彦 )の館を弟(彦火火出見尊・山幸彦)が訪れ、釣り針を貸して

欲しいと頼み込んでいるシーン。向かって左が彦火火出見尊。

海幸山幸神話を題材にして、平安時代の貴族の風俗が描かれています。