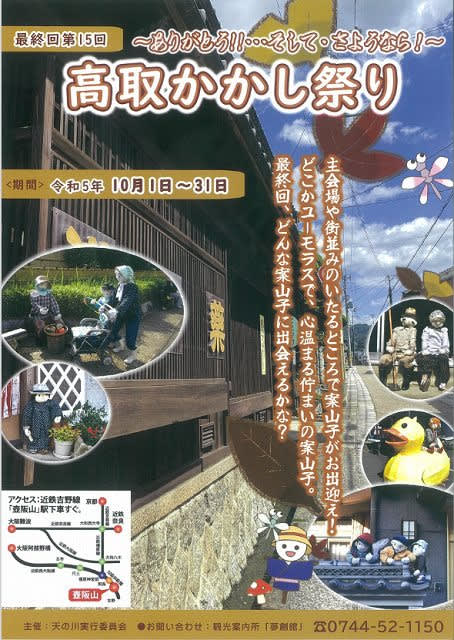

「第15回高取かかし祭り」をゆっくりと見せてもらった後、初めて高取城跡へ行きました。

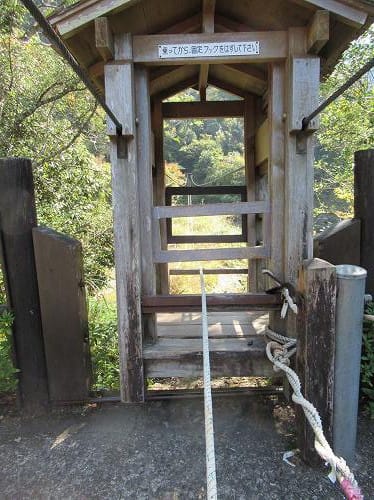

十津川村を歩いているとき、もしかしてクマが出てきたら…という不安感がありましたので、今回はリュックに鈴をつけて歩きました。

高取町にクマはいないだろうと思いますが、一人旅ですから念には念を…。

---------------------------------------

20231104の毎日新聞を読むと、

「秋田県内のホームセンターではクマよけ商品の売り上げが急増」という記事がありました。

鈴は「サイズが大きく高価なほど大きな音が出る」とのこと。

私の持参したものは小さいサイズでした。ほんの「気休め」程度ということだったのですね。クマよけには大きい音が必要なのですね。

次回自然の中を歩くときには、持って行く鈴の数を増やそう!!と思っています。

クマだけではなく、イノシシもサルも出会ったら怖いですからね。

---------------------------------------

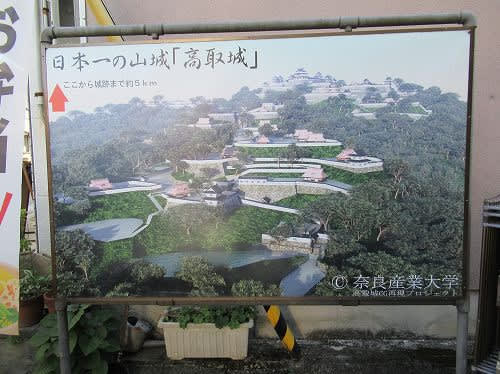

高取城はこんな山城だったのでしょうか。

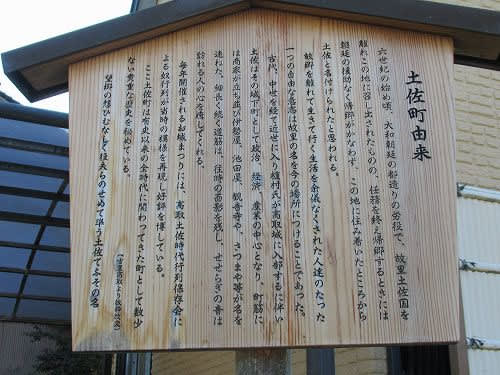

土佐街道で見かけた看板

奈良産業大学のCGによる高取城の再現 https://sightseeing2.takatori.info/cg-project/は見応えがあります。

https://sightseeing2.takatori.info/cg-project/#cgyoutubeの「高取城CG再現映像と現在の高取城を比較」は臨場感があって、面白いです。

まさに私が歩いた登山道が写されていて、大手道を上っている感じがするYouTubeです。

かつては立派な山城だったのですねぇ。

今は石垣を遺しているだけですけれど。

さて、私は11時頃にかかし祭りのメイン会場を出ました。

その後の時間経過はカメラの時刻表示によります。

11時25分 松ノ門

田塩邸

どこから十五丁でしょう?

11時28分 植村家長屋門

「日本最強の城 高取城」の幟

11時43分 どこから「七丁」でしょう?

11時47分

高取城跡 2,300m 宗泉寺 700m

12時 宗泉寺への道との分岐点

ここに「大手道登城案内図」があり、それには「いよいよ山登りの始まりです。

…黒門跡から本丸までの高低差は約350m…

ここから本丸まで1,836m ここから壺阪山駅まで2,937m」とありました。

12時6分 高取城址の碑

12時27分 一升坂

12時32分 「本丸 1,060m 岩屋不動 120m」

岩屋不動へ上り始めましたが、途中で道が怪しくなり、自信がなく、引き返しました。

12時44分 飛鳥時代の石造物「猿石」

※大手道と明日香村栢森(かやのもり) との分岐点

ここから本丸までの高低差は約110m

猿の背中

--------------------

※「栢」の読み

植物・樹木の名前として「かしわ」と読み、地名として「かい・かや」と読み、

人名としては「かしわ・かし・かや」などの読み方をすることがあるそうです。

植物・樹木の名前として「かしわ」と読み、地名として「かい・かや」と読み、

人名としては「かしわ・かし・かや」などの読み方をすることがあるそうです。

※明日香村の奥、南東方向にある稲渕(いなぶち)栢森(かやのもり)入谷(にゅうだに)の3つの集落をさして奥明日香というそうです。

明日香村栢森(かやのもり)は観光地と全く無縁の一大過疎地だそうな。

その町並みは、大和棟の大きな家や切り妻造りの豪勢な家屋、白壁の土蔵、煙り出しを残した家屋など、江戸時代から明治時代の様相を残した集落だとか。

そんな静かな所をいつか訪ねてみたいと思います。

--------------------

12時49分 二の門跡

水堀がありました。大阪湾に注ぐ大和川の支流高取川の源流です。

13時 国見櫓跡と本丸との分岐点

国見櫓跡へ進みました。

13時3分 国見櫓跡

展望が開け、見渡せます。

正面に二上山474m 手前の集落は土佐街並み

左が畝傍山199m 右のきれいな三角錐が耳成山140m

遠くに生駒山642m

ほっと一息ついて景色を楽しんで、国見櫓跡から登山道へ戻りました。