(塩の大地を行くラクダ。ここはかつて、アラル海の底だった=カザフスタン・ボゲン村、川村直子撮影【2018年8月12日 朝日】)

【縮小したアラル海に改善の希望?】

5日から中央アジア・ウズベキスタンを観光しています。

世界には、 陸の国境に囲まれていて、海岸線を持たない「内陸国」が48カ国あるそうですが、国境を接する全ての国が内陸国である内陸国のことを「二重内陸国」といいます。

つまり、二重内陸国では、海に出るために少なくとも2つの国境を越えなければならないことになりますが、現在世界にある二重内陸国は、リヒテンシュタイン公国(侯国)とウズベキスタンの2カ国のみです。

ただ、ウズベキスタンが「海」に縁がないかと言えば、そういう訳でもなく、かつては漁業も栄え、缶詰などの水産加工工場も多くありました。

というのは「内海」アラル海を擁していたからです。アラル海沿岸の「港町」には、遠くモスクワなどからやってきた船が多く係留されていたとか。

しかし、現在では漁村は消失し、水産加工工場は潰れ、多くの船が干上がった陸地にその残骸をさらす「船の墓場」ともなっています。

原因は、周知のアラル海の急速な縮小です。

****干上がったアラル海のいま 環境破壊、報いの現場を歩く****

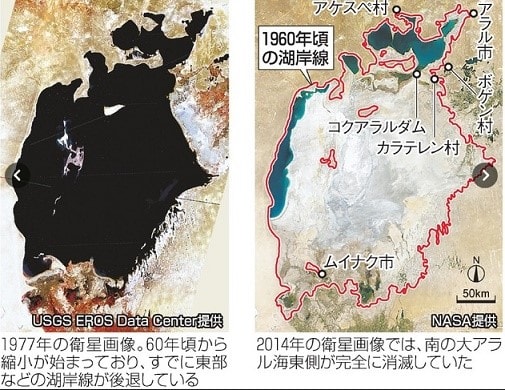

中央アジアのカザフスタンとウズベキスタンにまたがる塩湖「アラル海」。日本の東北地方とほぼ同じ広さの湖面積が、わずか半世紀で10分の1にまで干上がった。

漁村は荒廃し、乾いた湖底から吹き寄せられた塩混じりの砂が町村を襲う。ソ連時代の無謀な水資源計画のつけを、人々は今も払い続けている。

アラル海北部。カザフスタンのボゲン村。白い大地が見渡す限り続いていた。その上を家畜のラクダが村人に引かれて悠々と歩いていく。

雪の大地を行くようだが、白く見えているのは塩湖が干上がって析出した塩だ。かつてはアラル海に面した漁村だった。湖面は今やはるか10キロ先。漁業は衰退し、塩混じりの砂がたまって学校が移転する事態も起きた。

アラル海の湖面積は1960年ごろは6万8千平方キロだったが、近年は10分の1に。

干上がった原因は、ソ連が第2次大戦後に実施した大規模な灌漑(かんがい)政策だ。アラル海に注ぐ、2千キロ以上を流れるシルダリア川とアムダリア川の水を、流域の綿花と水稲の栽培拡大に使った。

国連環境計画によると、60年に約450万ヘクタールだった灌漑農業用地は、2012年には約800万ヘクタールへと増加。それと引き換えに、アラル海に注ぐ年間水量は5分の1以下になった。持続可能でない水利用は、アラル海の水量を保てる量をはるかに超えた。

ボゲン村のような光景はアラル海のいたる所で見られる。カザフスタン・クズルオルダ州政府の資料などから推測すると、漁場を求めたり砂に追われたりして移住を余儀なくされた環境移民は数万人規模に上るとみられる。「20世紀最大の環境破壊」とも言われる。

クズルオルダ州のクリムベク・クシェルバエフ知事(63)は「アラル海の危機は、自然に対する人間の無責任さの実例だ。綿花や米を栽培する必要があったしても、環境と人々の健康に回復不能な損害を与えていいことにはならない」と話す。【2018年8月12日 朝日】

*****************

アラル海の縮小によって漁業関連が壊滅しただけでなく、“最初は強制的な灌漑により耕作できた土地も、塩害の進行とともに放棄せざるを得なくなった”【ウィキペディア】とも。

さらに健康被害も。

****健康の悪化****

砂漠化した大地からは塩分や有害物質を大量に含む砂嵐が頻発するようになり、周辺住民は悪性腫瘍や結核などの呼吸器疾患を患っている。

結核の蔓延には貧困による栄養不足などの複合的な原因があると言われている。

飲料水も問題であり、カルシウムやマグネシウム、ナトリウム、微細な砂を含む飲料水を長期間飲み続けている住民は腎臓疾患を発症している。【ウィキペディア】

*********************

上記のような惨憺たる状況はよく知られているところですが、今回の旅行の現地ガイド氏の話によると、今年1月にカスピ海からの水がアラル海に噴出していることが確認されたそうです。

カスピ海とアラル海の間は地下水脈でつながっていることは以前から知られていました。

では、なぜその水脈が止まってアラル海が縮小したのか、なぜまた復活したのか。

そのあたりは定かではありませんが、ガイド氏の話によれば、ソ連時代、カスピ海とアラル海の間には「爆弾の施設」(核兵器地下実験場のことでしょうか)があったことが、水脈の停止、そして現在の復活に関係しているのでは・・・・との説があるそうです。

いずれにても、この水脈がこのまま稼働すれば、やがてアラル海が復活する・・・・との期待も出てきているとか。

【綿花栽培における労働環境は改善したとのILO報告】

一方、ソ連時代からの綿花栽培の政策的拡大は、ゆがんだ農地・灌漑の拡大だけでなく、綿花収穫時などに大量の労働力を必要とします。

ウズベキスタンは、独立後もソ連的な統治スタイルを維持する傾向が強く、10年ぐらい前でしょうか、NHKのTV番組で、独立後のウズベキスタンでソ連時代の「動員」による強制的な労働が綿花の摘み取り作業においてなされているといったことを報じていました。

しかし、そうしたウズベキスタンにおける綿花栽培の労働環境も改善されたとのILO報告があります。

****ウズベキスタンの綿花畑における、強制労働と児童労働問題の進展 ****

2019年4月、ILOは「ウズベキスタンにおける2018年の綿花収穫で、政府による組織的な児童労働や強制労働はなかった」とする報告書を公表した。

報告書によると、綿摘み労働者の賃金は上昇傾向にあることも明らかになった。

ウズベキスタンは世界第6位の綿花生産を誇り、人口の18%にあたる約250万人が綿摘み作業に従事している。同国では、かつて綿摘み期間中の強制労働や児童労働が深刻な問題となっていた。

ILOは2013年以降、ウズベキスタンの綿花収穫における児童労働の監視を行ってきた。また2015年からは、世界銀行との協定によって強制労働も監視対象としている。

今回公表された報告書は、ILOの専門家及び現地の人権活動家が、ウズベキスタン国内の綿花収穫に携わる11,000人超に、単独かつ匿名でインタビューした結果をまとめたものである。

報告書では、93%の労働者は任意で作業に従事しており、組織的な強制労働は過去の話だとしている。

また回答者のうち、前年比で労働環境が大幅に改善(Significantly better)もしくは若干改善した(Slightly better)と回答した人が63%であり、悪化したと回答した人は2%のみであった。

ウズベキスタンのタンジラ・ナルバエワ副首相は「(綿花収穫の労働問題について)教育機関や地方政府機関向けに様々な意識喚起プログラムや生産能力強化プログラムが実施され、フィードバックのメカニズムも構築されている。今後もILO、世界銀行および市民社会と連携し、この分野で持続的な成果を上げられるよう取り組みたい」と述べる。

また報告書によると、2018年の綿摘み労働者の賃金は前年比で最大85%上昇した。綿摘み作業1人当たりの就労日数は年平均21日ほどで、その収入は個人の年収の39.9%に相当する。

ILOは自発的な就労者がより集まるよう、政府が継続的に賃金を引き上げるとともに、適正な労働・生活環境の確保を提言している。

賃金の引き上げは特に地方の女性に恩恵をもたらしている。ウズベキスタンでは年間115万人が綿花栽培の雑草処理作業に従事しており、うち6割の就労者は女性、かつ85%が地方に居住している。多くの女性にとって、綿摘みや雑草処理作業は重要な収入源であり、家庭環境の改善に役立っている。

一方、報告書は、政府レベルでの取り組みは功を奏しているものの、地域レベルでは多くの課題が残っていると指摘する。

ウズベキスタンの労働省と労働組合が運営する機関が、通報を受けた2,500を超える案件を調査したところ、206人の公務員と幹部職員が強制労働をめぐる違反で罰金、降格、解雇などの処分を受けた。

また、ハインツ・コラー(Heinz Koller)ILO欧州・中央アジア総局長は「2018年は、ウズベキスタンの綿花収穫において、児童労働と強制労働をめぐる改革の進捗とその撲滅に向けた取り組みの成果を示す重要な節目となった。

一方で、綿摘み作業を強制されたと回答した労働者もなお少数(全体の6.8%)いることもわかった。これは、17万人に相当する」と述べる。

ウズベキスタンの綿花収穫における労働問題の進展に対し、歓迎する姿勢を示す人権活動家も現れた。独立系の人権活動家で、ILOによる2018年度の監視活動にも参加したアザム・ファーマノヴ(Azam Farmanov)氏は、「ウズベキスタンでは真の変化が起きており、人々は違いを実感している。いまだ問題が解決していない地域が多くあるが、児童労働と強制労働が大きく改善されたことで、他の問題についても進展が見込まれると楽観視している」と述べる。【5月8日 EGS研究所】

************************

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます