霧雨がぱらつく天気だったが、涼しくなって、よかった。

バンカーには、水がたまったりしていて、そのせいではないのだが、スコアは、さっぱり。

本書は、出たばかり。

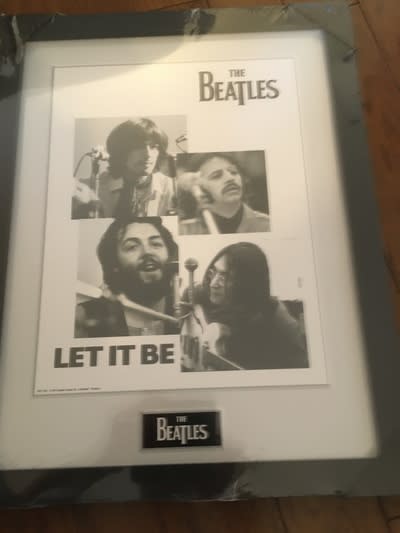

かの、ビートルズ来日を実現させた永島達司氏の伝記=日本の洋楽招聘の歴史の書と言っていいだろう。

ビートルズ来日については、星の数ほど本が出ていて、永島氏もそこにはたびたび登場する。

しかし、永島氏がいかなる人物かに焦点を当てた本は、本書が初めてだと思う。

眼から鱗の本だった。

これだけの、資料、史実を掘り起こすには、相当の労力、インサイダーからの情報収集が必要だったに違いない。

それを、きれいに1本のストーリーにまとめ上げるのは、至難の業。

脱帽だ。

ご子息が有名人であれば、NHKのファミリーヒストリーに出て来そうな話。

お父様は、エリート銀行員で、幼少期を、欧米で過ごしたことが、永島氏の英語力の源泉であり、それからの活躍の根っこになったことがわかる。

ただ、そこに、彼ならではのホスピタリティ、ギブ&ギブの精神が、日本の音楽市場を、これだけの実りある市場に育てたこともよくわかる。

ビートルズの前に、ジャズを中心に、多くの有名ミュージシャンを招聘し、欧米ミュージシャンにとって、魅力ある市場に育てあげたのが、まさに彼といって過言ではない。

彼らにとっては、自国で公演するより、日本で公演した方が儲かったのかもしれない。

まだ、全然円安の時代だったにもかかわらず。

今をときめく有働さんは、その一番弟子みたいな存在だ。

版権ビジネスにおいても、大きな足跡を残した。

当然、日本のミュージシャンとも緊密で、モックンの結婚式では、媒酌人も務めた。

元は近所の金沢区の泥亀を埋め立てた名家につながる家系だともいう。

本書の中にも出てくるが、白洲次郎を思わせる生い立ちだ。

1981年のジョンが参加するフェスもブッキング済だったとあり、1980年12月の悲劇後、スティビーに代役を依頼し、快く引き受けてもらったという逸話も。

そんなプロモーター、世界中探しても、そうはいないだろう。

急逝されたが、借金が多く残されたという(ビジネスからのものではないが)。

金儲けイメージのある"呼び屋"とは違った分野の人。

日本にこれだけ、豊かな洋楽文化が育ったのは、まさにビッグ・タツのおかげだったのだ。

大感謝。

ちょっと間違えなのか、意味がわからなかったところがあったので、出版社にメールしておいたが、回答はくるだろうか。