自転車の整備や道具の加工をしている時に 平面な場所が欲しい時が有ります

通常は 定盤(じょうばん)と言う道具を設置しますが そこまでする環境に有りません

簡単なものを用意します

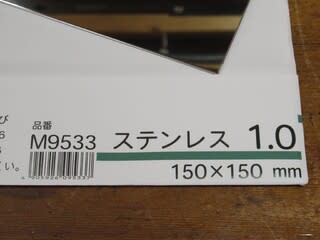

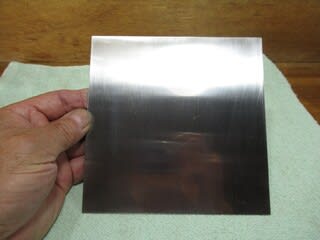

金属加工所などでは 定盤を設置してしまいますが 私の自転車小屋では自転車整備が

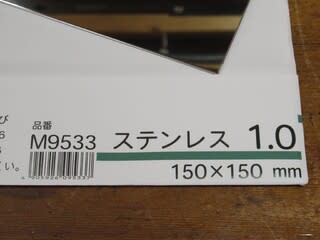

やり難くなります そして結構高額でも有り、価格と相談しステンレス板を買って来ました

あまり反ったり凹む事が無い厚さ 1.0mm の物を

選びました

手で触ると プレスカットされた周囲に返りを感じます

そこはダイヤモンドやすりを使い 面取りを行いました

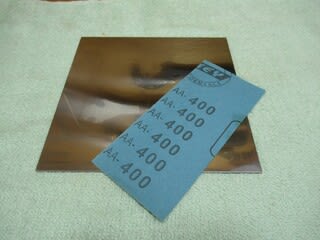

このままでは 表面の光沢が眩しくて仕方が有りません

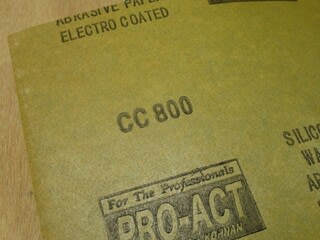

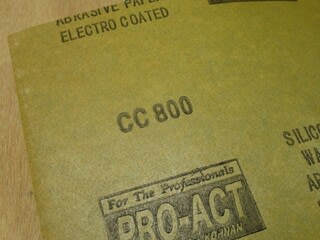

耐水ペーパーを使い ヘアラインにします 800番で試してみます

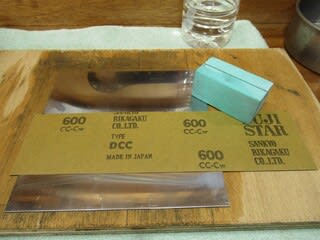

ペーパーブロックを使い 容器に水を用意しました

擦って行きます 縦筋が揃う様に気を付けています

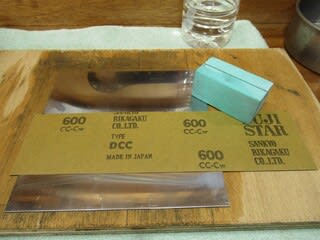

800番 もう少し光沢を抑えたいですね

600番でやってみます

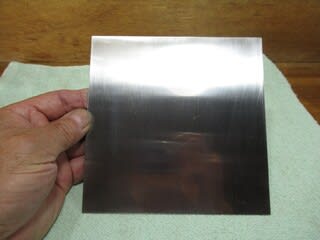

まだ眩しいですね 何故これをしているかと言えば

この上で計測器を使う時に その数値を読み易くする為です

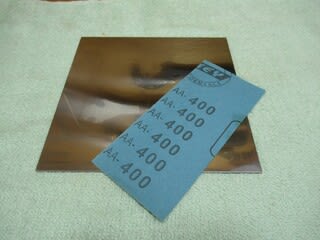

空研ぎの 400番を使います

400番 これで良いかも・・

加工していない裏面と比べています 充分効果は有りそうです

これで行きます

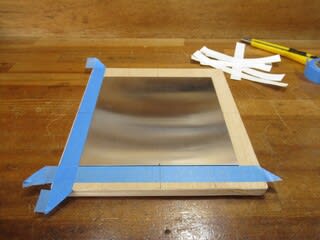

ステンレスの 1.0mm 板 やはり力を加えると歪みます

それを抑える為に コンパネに貼り付けます

コンパネを必要な大きさに切断し 表面や切り口を

ペーパーで均しました

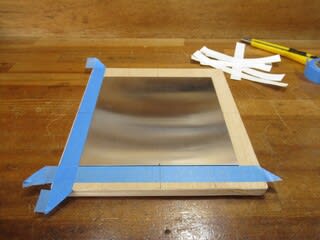

整備テーブルに戻りました コンパネに貼る用意をします

ここは両面テープで良いでしょう 使うのは 百円均一 DAISO

ダイソーの強力布用テープ これは本当に強力な接着力が有ります

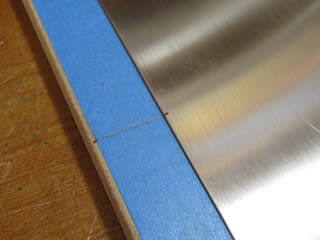

金属加工や測定に使う 定盤 ですから 目の錯覚を起こさない様

バチリに気を付けて作業を進めます テープの裏紙を剥がしました

ここは一発勝負です ガイドラインのマスキングテープは

二枚重ねで貼り 高さを稼ぎ 板が当る様にしています

センターの印しも芯を喰っています

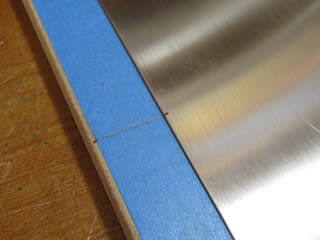

ウエスで全体を良く押え 圧着します

真っ直ぐに貼れているか チェックしています OK です

これを保管する時の為に 吊り下げ用の穴を開けます

8mmの穴が 必要です

8mm の太さだと 鉄工キリより 木工用のキリが綺麗に

開きそうです

この様な穴を開ける時は 下に木材を重ねます そうする事で

キリが抜ける時に 穴の周囲が荒れません

これで考えていた工作は終わりました

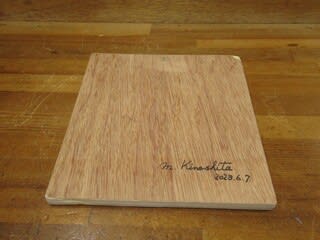

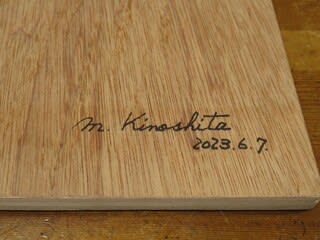

裏面には 製作日を書いておきます 忘備録です

先日から 金属の加工をしていて この様な物があれば

もう少し正確な作業が出来るのじゃないかと思い用意した次第です

定盤の定義として 水平、平滑面 等が有りますが 今回の奴はそんな条件は満たしていません

それでも使う場面は有ると思います 近々に使う予定も有るので またご紹介させて頂きます

通常は 定盤(じょうばん)と言う道具を設置しますが そこまでする環境に有りません

簡単なものを用意します

金属加工所などでは 定盤を設置してしまいますが 私の自転車小屋では自転車整備が

やり難くなります そして結構高額でも有り、価格と相談しステンレス板を買って来ました

あまり反ったり凹む事が無い厚さ 1.0mm の物を

選びました

手で触ると プレスカットされた周囲に返りを感じます

そこはダイヤモンドやすりを使い 面取りを行いました

このままでは 表面の光沢が眩しくて仕方が有りません

耐水ペーパーを使い ヘアラインにします 800番で試してみます

ペーパーブロックを使い 容器に水を用意しました

擦って行きます 縦筋が揃う様に気を付けています

800番 もう少し光沢を抑えたいですね

600番でやってみます

まだ眩しいですね 何故これをしているかと言えば

この上で計測器を使う時に その数値を読み易くする為です

空研ぎの 400番を使います

400番 これで良いかも・・

加工していない裏面と比べています 充分効果は有りそうです

これで行きます

ステンレスの 1.0mm 板 やはり力を加えると歪みます

それを抑える為に コンパネに貼り付けます

コンパネを必要な大きさに切断し 表面や切り口を

ペーパーで均しました

整備テーブルに戻りました コンパネに貼る用意をします

ここは両面テープで良いでしょう 使うのは 百円均一 DAISO

ダイソーの強力布用テープ これは本当に強力な接着力が有ります

金属加工や測定に使う 定盤 ですから 目の錯覚を起こさない様

バチリに気を付けて作業を進めます テープの裏紙を剥がしました

ここは一発勝負です ガイドラインのマスキングテープは

二枚重ねで貼り 高さを稼ぎ 板が当る様にしています

センターの印しも芯を喰っています

ウエスで全体を良く押え 圧着します

真っ直ぐに貼れているか チェックしています OK です

これを保管する時の為に 吊り下げ用の穴を開けます

8mmの穴が 必要です

8mm の太さだと 鉄工キリより 木工用のキリが綺麗に

開きそうです

この様な穴を開ける時は 下に木材を重ねます そうする事で

キリが抜ける時に 穴の周囲が荒れません

これで考えていた工作は終わりました

裏面には 製作日を書いておきます 忘備録です

先日から 金属の加工をしていて この様な物があれば

もう少し正確な作業が出来るのじゃないかと思い用意した次第です

定盤の定義として 水平、平滑面 等が有りますが 今回の奴はそんな条件は満たしていません

それでも使う場面は有ると思います 近々に使う予定も有るので またご紹介させて頂きます