山添村室津の取材を終えて京都府に向かう。

京都府と云っても京都市内ではない。

奈良県寄りの京都府木津川市の加茂町岩船(いわふね)である。

岩船に行くには奈良市内からが早い。

奈良県庁東側の県道を北上する。

しばらく走って般若寺信号交差点を右折れして柳生に向かう街道である。

その信号を右折れせずに真っすぐ走れば京都に向かう道になる。

右折れした県道は369号線。

道なりに走れば奈良市中ノ川町に出る。

そうすれば三叉路にでる。

中ノ川信号を右に行けば柳生に出るが、目的地は加茂町岩船。

信号は左折れの33号線を走る。

そして奈良市の東鳴川町にでる。

さらに進めば信号無の三叉路に出る。

右折れすれば奈良市の北村町を経て須川町、狭川町だが、目的地は左折れにある。

しばらく走ればまたもや信号無の三叉路。

岩船は左折れである。

奈良県と京都府の県境を潜りぬける。

しばらく走れば岩船寺が見えてくる。

岩船寺がある地は近辺の浄瑠璃寺とともに名高い景勝地の当尾(とうの)の里。

ここら辺りに来れば無人の露天販売が見られる。

農家さんが栽培した野菜や手造りの漬物を安価で販売している。

買っていく人も多いが、その景観を撮る人も多い。

長閑な田舎風情を感じる地はなんとも言えない温もりを感じる。

20年ほど前はまだ40歳代。

自宅から自転車を漕いでやってきたことがある。

急な坂道が続く当尾の里までの県道はだらだら坂。

休憩はなんどしたことか、である。

今回はそのコースではなく山添村からのコースである。

室津から奈良市の須川町にでれば須川ダムが眼下に迫る。

そこからはすぐ近くにあるのが岩船。

笑い仏などがあるハイキングコースにもなっている里道を走れば幕をさっと開けたように現れた岩船の地。

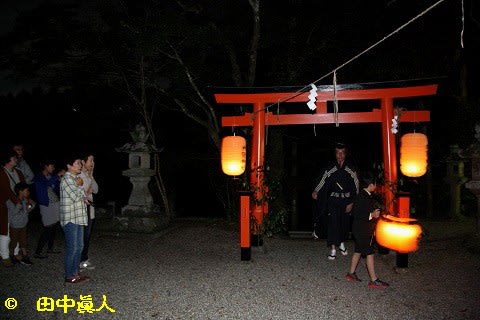

目的地は岩船寺ではなく岩船寺境内に建つ白山神社である。

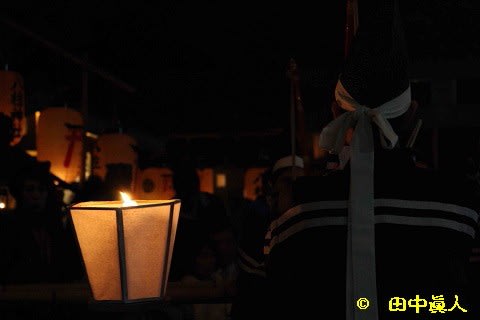

この日は神社境内で岩船のおかげ踊りをされる。

一度は見ておきたい岩船のおかげ踊りを知ったのは平成27年8月29日。

心臓を手術して退院した2週間後に拝見したく訪れた京都府立山城郷土資料館企画展の「踊る!南山城-おかげ踊り・花踊り・精霊踊り-」である。

その企画展の一つに岩船のおかげ踊りを紹介していた。

岩船のおかげ踊りを知ったのは、それ以前。

桜景や仏像を主に撮っている写真家のKさんから伺っていた。

岩船寺境内社にある白山神社境内で踊られる。

企画展では資料館のA学芸員が記録した映像も公開していたからだいたいの感じは掴んでいる。

再興された踊りにシデや幣を振る姿も映していた。

それを見たくて訪れた白山神社に三本の御幣があった。

それも境内中央に設えたマイクやアンプ付近に、である。

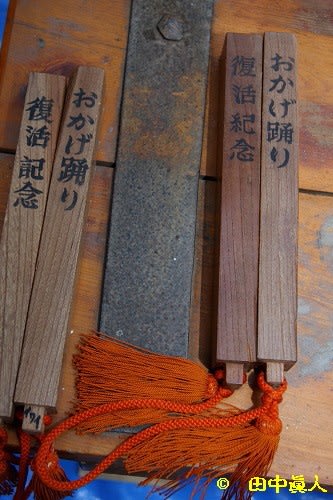

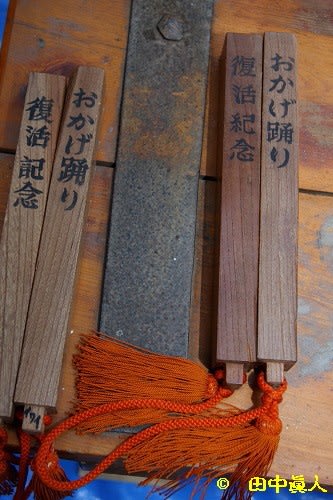

その場に締め太鼓もあるから打ち鳴らしておかげ踊りを唄うのであろう。

楽器は拍子木もある。

それには「おかげ踊り」に「復活記念」とある。

京都府立山城郷土資料館が昭和59年10月に発刊した『祈りとくらし』の展示図録がある。

この図録は同年の10月9日から11月25日に亘って同資料館で開催された第3回特別展の「祈りとくらし」をまとめたもので、南山城地方における農耕儀礼を中心に紹介しているが、「岩船のおかげ踊り」は載っていない。

参照する本はもう一冊ある。

昭和50年3月に発刊された京都の民俗芸能京都府教育委員会編集の『京都の民俗芸能』である。

それには「岩船のおかげ踊」が紹介されているが、復活直後の調査報告にかつてあったおかげ踊りをどこまで伝えられるのか確言できないと締めくくっていた。

長らく中断状態であった岩船のおかげ踊りは昭和42年に復活した。

以来、毎年の10月16日に白山神社に奉納する形式で継承してきたのである。

その当時の記録であろう、記念の写真が神社参籠所に掲げている。

拍子木にある「復活記念」はその年のことであるのか存知しないが、そうであればこの年で50年。

伝統を紡いできた岩船住民のご努力の賜物に感謝するのである。

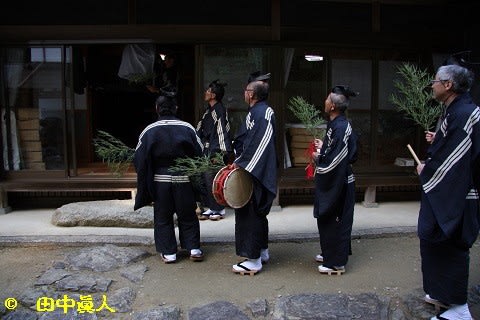

これら道具の囃子に合わせて輪になった踊り子たちがシデを振りながら踊る。

そういう具合だと思う。

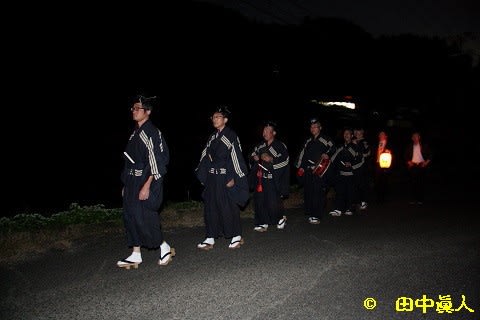

しばらくすれば緞帳が上がって着物姿の踊り子たちが登場する。

尤も神社だけに緞帳はなく行列のように参進する。

先頭だったのか、それとも後ろについていたのか覚えてないが、白衣に青袴姿の3人がおられた。

その衣装から村神主のように思えたが、おかげ踊りの保存会でもあった。

始めるにあたって岩船の五穀豊穣、並びに参拝者のご健康とご多幸を祈年して奉納させていただくと挨拶をされた。

奉納にあたっては参拝者も含め、一同は社殿に向かって拝礼する。

これが神さんに対する心遣いである。

尤も神職宮司による神事は朝の9時に行われていたと聞く。

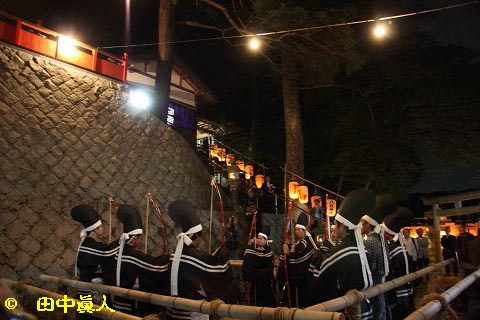

よーォッの声がかかって始まったおかげ踊り。

ドン、ドン、ドンと締め太鼓を打つ音にカチ、カチ、カチ音の拍子木に合わせて二人の歌い手が踊り唄を歌う。

歌い手は右手にシデをもって上下に振る。

調子をとっているのだろう。

その囃子唄に合わせて踊り子たちも右手にシデを振る。

右上に高く掲げて次は左下に降ろしながら払うように上へ向けて振る。

よく見れば下に振り下ろすだけの所作もある。

何度かそうして前に三歩ほど。

そのときのシデは上下によいよいよいという感じで前に振る。

振り返って逆向きに向きを替えてよいよいよい。

単純なようで複雑な作法につい見惚れてしまう。

一方、3人の男性は御幣を前方に高く突きだすような所作をしている。

踊り子と同じように囃子に合わせながら所作をしていた。

御幣を高く突きあげる所作とか踊り子の踊り方、もちろん囃子唄もそうだが、奈良県内で伝承されているおかげ踊りとたいへん良く似ている。

それは奈良市田原の里で行われているが、天を突くような所作は経御幣でなくシデの幣だった。

奈良県にあるおかげ踊りは山添村菅生にも伝承されている。

おかげ踊りはお伊勢さんの信仰における「御陰参り」に因むもの。

近世からなんどかの流行りがあった。

特に幕末に起こった爆発的な大流行した踊りである。

歌謡は伊勢音頭を流用したもので、踊り子がシデをもって振るのが特徴だ。

文政十三年(1830)に発生したおかげ踊りは奈良だけでなく近畿一円まで広がったそうだ。

田原も菅生も岩船と同様におかげ踊り保存会を結成されて現在に至っているが、歌詞はそれぞれである。

なお、調査報告によれば京都府相楽郡和束町や城陽市寺田に昭和40年代以降に復活されたものがあるらしい。

ちなみにシデをシナイと呼ぶ地域もあれば単に御幣と呼ぶ地域もあるが、岩船の場合は形式から相応しい「シデ」とさせていただいた。

岩船のおかげ踊りの詞章は六番まであるが、一番から五番までを延々と繰り返し。

最後に唄うのが六番であると踊り子たちは話していた。

その歌詞を以下に記載しておく。

一番は「ァァ ヨイザァァ おかげ踊りわァよ ヨイセ コラセ ァァ誰が来てェェおォォせた ァァヨイセ コレワイセ ァァ伊勢ェのョォォ大神宮さんが ヨイシヨ コラ 来ておォせェに ァァサッサァヤァトコセノヨオオイヤナ アレワイサッサ コレワイサッサ ササナンデェモセ」。

二番は「ァァヨイサ・・おかげ踊りわァよ ヨイセ コラセ ァァ岩船のォォ里ァァで アアヨイセ コレワイセ 古いョォォ歴史を ヨイシヨ コラ 受継てァァサッサヤットコセノヨオオイヤナ アレワイサッサ コレワイサッサ ササナンデェモセ」。

三番は「ァァヨイサァァさした盃わ ヨイセ コラセ ァァ中を見てェェのまれァァヨイセ コレワイセ 中わよォ鶴亀 ヨイシヨ コラ 五葉のォォ松 サッサヤァトコセノヨオオイヤナ アレワイサッサコレワイサッサ ササナァンデェモセ」。

四番は「ァァヨイサァァ伊勢わ津でもつよ ヨイセ コラセ ァァ津わ伊勢でもつァァヨイセ コレワイセ 尾張ョォォ名古屋わ ヨイシヨ コラ 城でェェもつァァサッサヤットコセノヨオオイヤナ アレワイサッサ コレワイサッサ ナァンデェモセ」。

五番は「ァァヨイサァァお前百まで ヨイセ コラセ ァァわしや九十九までァァヨイセ コラセ 共によォォ白髪のヨイシヨ コラ はえるまでァァサッサヤットコセノヨオオイヤナ アレワイサッサ コレワイサッサ ササナァンデェモセ」。

六番の「ァァヨイサァァ誰もどなたも ヨイセ コラセ ァァお名残りィィおしやァァヨイセ コレワイセ 又のョォォ御縁で ヨイシヨ コラ さようォォならァァサッサァヤトコセノオオイヤナ アレワイサッサ コレワイサッサ ササナァンデェモセ」で締める。

この年の踊り子に上手に所作する女児も混じって踊っていた。

岩船では将来を伝承する仕組みとして小学1年から6年生を対象に練習しているようだ。

岩船の白山神社には明治元年霜月に奉納されたおかげ踊りの絵馬がある。

幕末の慶応三年(1876)の「ええじゃないか踊」まで文政時代に流行ったおかげ踊りが伝えられたと想定できる絵馬に願主の名があるようだが破損しないように金属枠で固定されたので文字は見えない。

江戸時代の中期以降、伊勢神宮への集団参宮が周期的に発生した。

特に宝永二年(1705)、明和八年(1771)、文政十三年(1830)のものは規模も大きく、江戸時代の「三大おかげ参り」と云われている。

おかげ踊りは、この文政十三年に付随して大流行したそうだ。

7月下旬に大阪の河内から始まったおかげ踊りはすぐに奈良大和に伝わった。

翌、天保二年(1831)までに、三重の伊賀、京都南部の山城、大阪の摂津、兵庫の明石にまで広まったというから、近畿一円は相当な賑やかさであったろう。

岩船のおかげ踊りの奉納はおよそ10分。

見応えのある踊りに拍手を送りたい。

舞台を片づけて直会に移る保存会の人たち。

参籠所でよばれる食事はかやくごはんとも呼ぶイロゴハンのおにぎり。

ナワブシで炊いたという。

手造り感が良いおにぎりやつまみのさつま揚げ天やコウコ、白菜などの漬物も。

下げていたお神酒に肴をいただく場に移った。

(H28.10.16 EOS40D撮影)

京都府と云っても京都市内ではない。

奈良県寄りの京都府木津川市の加茂町岩船(いわふね)である。

岩船に行くには奈良市内からが早い。

奈良県庁東側の県道を北上する。

しばらく走って般若寺信号交差点を右折れして柳生に向かう街道である。

その信号を右折れせずに真っすぐ走れば京都に向かう道になる。

右折れした県道は369号線。

道なりに走れば奈良市中ノ川町に出る。

そうすれば三叉路にでる。

中ノ川信号を右に行けば柳生に出るが、目的地は加茂町岩船。

信号は左折れの33号線を走る。

そして奈良市の東鳴川町にでる。

さらに進めば信号無の三叉路に出る。

右折れすれば奈良市の北村町を経て須川町、狭川町だが、目的地は左折れにある。

しばらく走ればまたもや信号無の三叉路。

岩船は左折れである。

奈良県と京都府の県境を潜りぬける。

しばらく走れば岩船寺が見えてくる。

岩船寺がある地は近辺の浄瑠璃寺とともに名高い景勝地の当尾(とうの)の里。

ここら辺りに来れば無人の露天販売が見られる。

農家さんが栽培した野菜や手造りの漬物を安価で販売している。

買っていく人も多いが、その景観を撮る人も多い。

長閑な田舎風情を感じる地はなんとも言えない温もりを感じる。

20年ほど前はまだ40歳代。

自宅から自転車を漕いでやってきたことがある。

急な坂道が続く当尾の里までの県道はだらだら坂。

休憩はなんどしたことか、である。

今回はそのコースではなく山添村からのコースである。

室津から奈良市の須川町にでれば須川ダムが眼下に迫る。

そこからはすぐ近くにあるのが岩船。

笑い仏などがあるハイキングコースにもなっている里道を走れば幕をさっと開けたように現れた岩船の地。

目的地は岩船寺ではなく岩船寺境内に建つ白山神社である。

この日は神社境内で岩船のおかげ踊りをされる。

一度は見ておきたい岩船のおかげ踊りを知ったのは平成27年8月29日。

心臓を手術して退院した2週間後に拝見したく訪れた京都府立山城郷土資料館企画展の「踊る!南山城-おかげ踊り・花踊り・精霊踊り-」である。

その企画展の一つに岩船のおかげ踊りを紹介していた。

岩船のおかげ踊りを知ったのは、それ以前。

桜景や仏像を主に撮っている写真家のKさんから伺っていた。

岩船寺境内社にある白山神社境内で踊られる。

企画展では資料館のA学芸員が記録した映像も公開していたからだいたいの感じは掴んでいる。

再興された踊りにシデや幣を振る姿も映していた。

それを見たくて訪れた白山神社に三本の御幣があった。

それも境内中央に設えたマイクやアンプ付近に、である。

その場に締め太鼓もあるから打ち鳴らしておかげ踊りを唄うのであろう。

楽器は拍子木もある。

それには「おかげ踊り」に「復活記念」とある。

京都府立山城郷土資料館が昭和59年10月に発刊した『祈りとくらし』の展示図録がある。

この図録は同年の10月9日から11月25日に亘って同資料館で開催された第3回特別展の「祈りとくらし」をまとめたもので、南山城地方における農耕儀礼を中心に紹介しているが、「岩船のおかげ踊り」は載っていない。

参照する本はもう一冊ある。

昭和50年3月に発刊された京都の民俗芸能京都府教育委員会編集の『京都の民俗芸能』である。

それには「岩船のおかげ踊」が紹介されているが、復活直後の調査報告にかつてあったおかげ踊りをどこまで伝えられるのか確言できないと締めくくっていた。

長らく中断状態であった岩船のおかげ踊りは昭和42年に復活した。

以来、毎年の10月16日に白山神社に奉納する形式で継承してきたのである。

その当時の記録であろう、記念の写真が神社参籠所に掲げている。

拍子木にある「復活記念」はその年のことであるのか存知しないが、そうであればこの年で50年。

伝統を紡いできた岩船住民のご努力の賜物に感謝するのである。

これら道具の囃子に合わせて輪になった踊り子たちがシデを振りながら踊る。

そういう具合だと思う。

しばらくすれば緞帳が上がって着物姿の踊り子たちが登場する。

尤も神社だけに緞帳はなく行列のように参進する。

先頭だったのか、それとも後ろについていたのか覚えてないが、白衣に青袴姿の3人がおられた。

その衣装から村神主のように思えたが、おかげ踊りの保存会でもあった。

始めるにあたって岩船の五穀豊穣、並びに参拝者のご健康とご多幸を祈年して奉納させていただくと挨拶をされた。

奉納にあたっては参拝者も含め、一同は社殿に向かって拝礼する。

これが神さんに対する心遣いである。

尤も神職宮司による神事は朝の9時に行われていたと聞く。

よーォッの声がかかって始まったおかげ踊り。

ドン、ドン、ドンと締め太鼓を打つ音にカチ、カチ、カチ音の拍子木に合わせて二人の歌い手が踊り唄を歌う。

歌い手は右手にシデをもって上下に振る。

調子をとっているのだろう。

その囃子唄に合わせて踊り子たちも右手にシデを振る。

右上に高く掲げて次は左下に降ろしながら払うように上へ向けて振る。

よく見れば下に振り下ろすだけの所作もある。

何度かそうして前に三歩ほど。

そのときのシデは上下によいよいよいという感じで前に振る。

振り返って逆向きに向きを替えてよいよいよい。

単純なようで複雑な作法につい見惚れてしまう。

一方、3人の男性は御幣を前方に高く突きだすような所作をしている。

踊り子と同じように囃子に合わせながら所作をしていた。

御幣を高く突きあげる所作とか踊り子の踊り方、もちろん囃子唄もそうだが、奈良県内で伝承されているおかげ踊りとたいへん良く似ている。

それは奈良市田原の里で行われているが、天を突くような所作は経御幣でなくシデの幣だった。

奈良県にあるおかげ踊りは山添村菅生にも伝承されている。

おかげ踊りはお伊勢さんの信仰における「御陰参り」に因むもの。

近世からなんどかの流行りがあった。

特に幕末に起こった爆発的な大流行した踊りである。

歌謡は伊勢音頭を流用したもので、踊り子がシデをもって振るのが特徴だ。

文政十三年(1830)に発生したおかげ踊りは奈良だけでなく近畿一円まで広がったそうだ。

田原も菅生も岩船と同様におかげ踊り保存会を結成されて現在に至っているが、歌詞はそれぞれである。

なお、調査報告によれば京都府相楽郡和束町や城陽市寺田に昭和40年代以降に復活されたものがあるらしい。

ちなみにシデをシナイと呼ぶ地域もあれば単に御幣と呼ぶ地域もあるが、岩船の場合は形式から相応しい「シデ」とさせていただいた。

岩船のおかげ踊りの詞章は六番まであるが、一番から五番までを延々と繰り返し。

最後に唄うのが六番であると踊り子たちは話していた。

その歌詞を以下に記載しておく。

一番は「ァァ ヨイザァァ おかげ踊りわァよ ヨイセ コラセ ァァ誰が来てェェおォォせた ァァヨイセ コレワイセ ァァ伊勢ェのョォォ大神宮さんが ヨイシヨ コラ 来ておォせェに ァァサッサァヤァトコセノヨオオイヤナ アレワイサッサ コレワイサッサ ササナンデェモセ」。

二番は「ァァヨイサ・・おかげ踊りわァよ ヨイセ コラセ ァァ岩船のォォ里ァァで アアヨイセ コレワイセ 古いョォォ歴史を ヨイシヨ コラ 受継てァァサッサヤットコセノヨオオイヤナ アレワイサッサ コレワイサッサ ササナンデェモセ」。

三番は「ァァヨイサァァさした盃わ ヨイセ コラセ ァァ中を見てェェのまれァァヨイセ コレワイセ 中わよォ鶴亀 ヨイシヨ コラ 五葉のォォ松 サッサヤァトコセノヨオオイヤナ アレワイサッサコレワイサッサ ササナァンデェモセ」。

四番は「ァァヨイサァァ伊勢わ津でもつよ ヨイセ コラセ ァァ津わ伊勢でもつァァヨイセ コレワイセ 尾張ョォォ名古屋わ ヨイシヨ コラ 城でェェもつァァサッサヤットコセノヨオオイヤナ アレワイサッサ コレワイサッサ ナァンデェモセ」。

五番は「ァァヨイサァァお前百まで ヨイセ コラセ ァァわしや九十九までァァヨイセ コラセ 共によォォ白髪のヨイシヨ コラ はえるまでァァサッサヤットコセノヨオオイヤナ アレワイサッサ コレワイサッサ ササナァンデェモセ」。

六番の「ァァヨイサァァ誰もどなたも ヨイセ コラセ ァァお名残りィィおしやァァヨイセ コレワイセ 又のョォォ御縁で ヨイシヨ コラ さようォォならァァサッサァヤトコセノオオイヤナ アレワイサッサ コレワイサッサ ササナァンデェモセ」で締める。

この年の踊り子に上手に所作する女児も混じって踊っていた。

岩船では将来を伝承する仕組みとして小学1年から6年生を対象に練習しているようだ。

岩船の白山神社には明治元年霜月に奉納されたおかげ踊りの絵馬がある。

幕末の慶応三年(1876)の「ええじゃないか踊」まで文政時代に流行ったおかげ踊りが伝えられたと想定できる絵馬に願主の名があるようだが破損しないように金属枠で固定されたので文字は見えない。

江戸時代の中期以降、伊勢神宮への集団参宮が周期的に発生した。

特に宝永二年(1705)、明和八年(1771)、文政十三年(1830)のものは規模も大きく、江戸時代の「三大おかげ参り」と云われている。

おかげ踊りは、この文政十三年に付随して大流行したそうだ。

7月下旬に大阪の河内から始まったおかげ踊りはすぐに奈良大和に伝わった。

翌、天保二年(1831)までに、三重の伊賀、京都南部の山城、大阪の摂津、兵庫の明石にまで広まったというから、近畿一円は相当な賑やかさであったろう。

岩船のおかげ踊りの奉納はおよそ10分。

見応えのある踊りに拍手を送りたい。

舞台を片づけて直会に移る保存会の人たち。

参籠所でよばれる食事はかやくごはんとも呼ぶイロゴハンのおにぎり。

ナワブシで炊いたという。

手造り感が良いおにぎりやつまみのさつま揚げ天やコウコ、白菜などの漬物も。

下げていたお神酒に肴をいただく場に移った。

(H28.10.16 EOS40D撮影)