2~4歳の子との工作が広がらない、「ママ作って」で終わってしまう、導入の仕方がわからない、途中でうろうろして飽きてしまう、発展しない……という相談のコメントをいただくことがよくあります。

そこで、2~4歳の子らの工作する姿を紹介しながら、どんなふうに工作が始まるのか、どんな点に気をつけているのか、どのように発展していくのか書かせていただくことにしますね。

4歳1ヶ月のBくん、4歳4ヶ月のCくんの工作風景です。

『しんかんくん いえにくる』という絵本を読み聞かせている時のこと。

二人とも、しんかんくんの話を聞いていたせんろくんが、「そおれい」と空に向かって、ぐんぐん伸びていくシーンに目を輝かせていました。

そこで二人と一緒に、両手を上げてグーンと伸びをしながら、「そおれい!!」とせんろくんになりきって遊びました。

反り返った自分の身体の上にNゲージを走らせながら、BくんもCくんも大喜びで笑い転げていました。

「そうだ、工作でせんろくんを作ろうか?」とたずねると、「作る」「作る」と小躍りしています。

虹色教室の工作は、たいていこんなふうに始まります。

といっても絵本の読み聞かせが工作につながる……というわけではありません。

子どものおしゃべりを聞いているうちに始まることもあれば、ごっこ遊びの最中に必要ができて始まることもあれば、素材と触れ合ううちに、始まることもあります。

共通しているのは、いつも子どもの心が何かに強く惹きつけられた時や、新しい発見をした時、心が大きく揺さぶられた時などにそれをきっかけに物作りをしているということです。

つばめの巣を見つけたこと、空を飛行機が飛んでいくのを見たこと、道で水たまりを発見したこと、エレベーターに乗ったこと、大きな石の下にだんご虫が隠れていたこと、テレビのリモコンスイッチを押すと音量がどんどん大きくなったこと、猫を触ってみたこと、スーパーでバナナを自分で買い物かごに入れたこと、おばあちゃんのお見舞いに行ったこと、お寿司がこぼれたこと、駅で「黄色い線の内側まで下がってください~」とアナウンスが流れたこと……

そんな何気ない出来事や絵本で出会うひとつのシーンで2~4歳の子どもたちの胸はいっぱいになります。

そんなささやかな発見に、心と身体のすべてを使って味わってもまだ足りないほど夢中になります。

************************************************************

では、工作の世界を存分に楽しめるように気をつけていることについて書かせていただきますね。

2~4歳の子と工作する時、その時期、その時期の子が熱中する手先を作業ができるようにしておくと、自分で作ろうとする意欲が身に着きます。

たくさんシールを貼りたい、なぐり書きがしたい、鉛筆の先などで穴を開けていく、ちょっと力のいる作業がしたい、ねんどをこねたい、ちぎりたい、切りたい、トンカチなどで叩きたい、絵具を使ってみたい、セロテープで何でも貼り合わせたい……など、それぞれの子が繰り返しやりたがる活動を普段のいたずらや遊びの中で見つけておくようにしています。

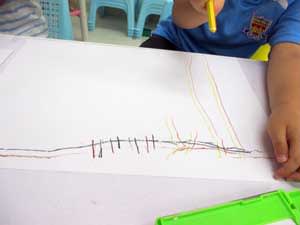

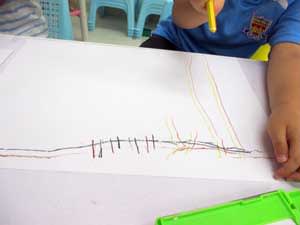

↑ 子どもたちは、連結作業が大好きです。新幹線を作成中。

例えば、4歳のBくんとCくんでしたら、工作用の木片と木片をぴったり合わせて貼り合わせていく作業やクーピーペンシル2本を同時に使って線路を描く作業などがちょっと難しいので集中できるし、やっているうちに夢中になれる活動でした。

工作のお手本は、「子どもにとって魅力のある作業の一部を見せる」くらいがいいと思います。

子どもが自分でやりたくなったら、自由にまかせます。

お手本通りにできなかったり、お手本とはまったく別のものをを作りだしても本人に任せるのがいいと思います。

お手本を示すのは、子どもに利用しやすい仕掛けや道具の扱い方のアイデアを見せたいからでもありますが、一番の目的は、工作したくなるワクワクする気持ちを引き出すことです。

子どもの作業に極力ダメ出ししないようにします。

子どもなりのアイデアが出た時は、それをいっしょに膨らませるようにしています。

工作に慣れてくると、子どもはお手本がなくても自分でどんどん作品を作っていくようになります。

たとえば、Bくんはグーンと伸びたせんろくんが向かう、かんたろうのお家だった紙コップを口に当てて、ウァァァンという音を出しながら、「見て見て!面白いでしょ。」と言いました。

新幹線だった木片も口に当てて、「先生、見て、こうやってプーッてするんだよ」と言いながらハモニカを吹く真似をしました。

そこで、BくんとCくんが自分たちで自由に作る工作に飽きてきたところで、紙コップで作る電車のアナウンスのマイクの作り方を教えることにしました。

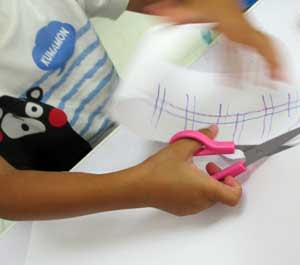

紙コップの底に鉛筆で穴を開けて(はさみで穴を少し大きくします)、コップの底にアルミ箔をかぶせて、周囲をセロテープでとめます。

写真を撮りそびれたのですが、上の写真のように紙コップに口を当ててアナウンスをすると、声が不思議なマイクを使ったように変化します。

3歳のAくんの場合、本人がひらめいたアイデアは次のようなものです。

粘土を何色か重ねてストローで抜くと、さまざまな色の重なりがストローの中に溜まっていきます。

このきれいなねんどの層を作る遊びは、教室でとても人気があるのです。

お手本を見せると、Aくんは自分でねんどを重ねてストローで抜きました。

それから、ねんどを抜いたのとは反対のストローの口から息を吹き込んで、きれいなねんどの玉を飛ばしました。

Aくんのアイデアのねんど鉄砲です。

しばらくねんど鉄砲で遊んだAくん。

↑ 自分で考えたストロー鉄砲に大満足の3歳6ヶ月のAくん

この鉄砲の弾を踏んだらやっかいなことになりそうだったので、紙袋に鬼の絵を描いて口をくり抜いて、玉入れの的を作りました。