このしかけ、先日、デュプロブロックと工作で幼い子たちでも簡単に作れるような「お金を投入するとお菓子が出てくる『自動販売機』のしかけ」を考えていた時、息子がアイデアを出してくれたものです。

この頃、うちの子たちもわたしもそれぞれが忙しくて、会話をする機会があまりないのですが、こうした物作りで試行錯誤していると、誰かしら寄ってきて、「こうしたら?」「ああしたら?」とアドバイスをくれることがよくあるのです。

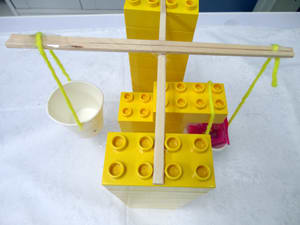

写真は子どもにわかりやすくするための基本の基本のしかけなのですが、お金が左のコップの中に入ると、てんびんが傾いて、もう一方の切り込みを入れてある方のコップが傾いて、お菓子が落ちるようになっています。

作ってもらっている間、わたしは息子に向かって、こんなことを言いました。

「テレビで定規を使って線を引いて言葉を目で見えるイメージに変換する方法を教えている小学校を取り上げててね、そうすると、割合の問題にミスが減って、総合テストだったかの点数がとても伸びたらしいのよ。

確かに実際に、手を使って、目で見える形にアウトプットする力を養うと、公式を勘違いして解くなんてことはなくなっていくのはわかるわ。

集団の場だからしょうがないけど、定規を使ってって部分だけにフォーカスしていたのは惜しい気もしたわ。

自由な物作りなんかをたっぷり楽しんでいるというバックがあって、そこに定規に慣れて、数学の世界のイメージ操作を身につけていくのならもっといいんだけど」

「工作は、ほんと、いいもんなぁ。

工作を子どもの頃にするといい理由って、作ったとたん、それから後の物の見え方が劇的に変わるってことだと思うよ。

自販機を一回作るとするじゃん。そしたら、それからはどこに出かけても機械を目にする度に、

「きっと中は、こういう仕組みになっているんじゃないかな?」と感じたり、理科の本で見た原理が浮かんだりするようになるからね。

小学生の頃にあれこれ工作したけど、作る度に、見え方や考え方がそれまでと違うより高度なものになっていたからね」と息子。

息子いわく、しかけは最初、この「てんびん」くらいシンプルで力の働き方がわかりやすいものの方が、汎用性があって、いろいろな方面に知恵を絞って改良していきやすいということでした。

小4の★くんと☆くんのレッスンで、コインを入れると出てくる自動販売機を作りました。

きっかけは、ふたつ。

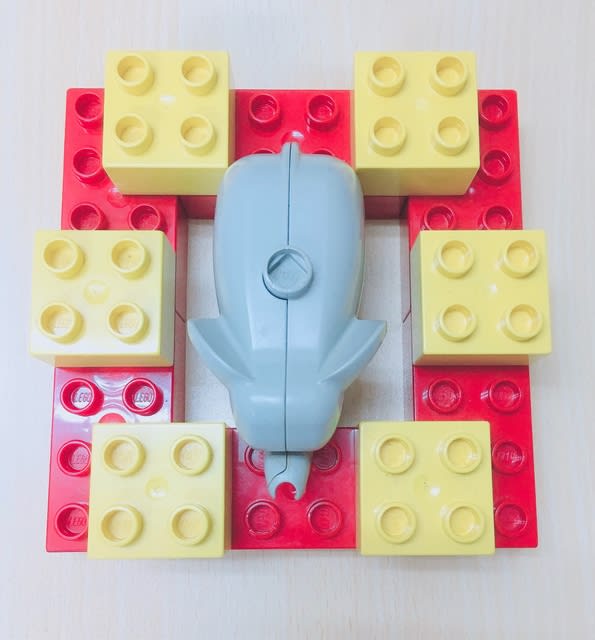

ひとつは、同じ小4の女の子が作ってきてくれたレゴの自動販売機がすてきだったこと。

もうひとつは、息子に教わったてんびんのしかけ。

この「てんびん」の基本をもとに、どうやったら、自動販売機のようにお金を投入する側と商品が出てくる側が同じになるようにできるのか、入ったお金が傾いた後で自然に落ちるようになるのか、小型化できるのか、といったことを子どもたちに考えてもらおうと予定していました。

すると、今日レッスンにきた小4の★くんと☆くんが、「やる!やる!」と自動販売機作りの話に飛びつきました。

わりばしの先に写真のように紙コップがついているだけのしかけ。

最初の状態では、お菓子がお金の投入口側の反対に落ちるのでそれを改善することになりました。

途中で板を渡して空洞を作り、滑り台を取りつけると、反対側に落ちたお菓子が手前に滑り降りてきます。

自販機の周りを囲っていく★くん。デザインにもこだわっています。

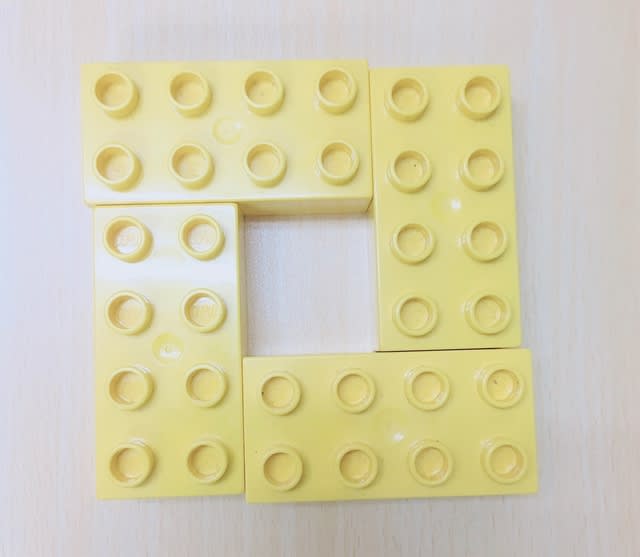

ある程度まで作ったところで、重大なミスに気づいた★くん。

正面部分の一部を壊して、きれいに作り直していました。

かなり大きなサイズになってきたので、途中でテーブルの上から床に抱えて移動させました。

★くんは、コインの投入口から入ったコインがコップの中に落ちるようにするのに苦労していました。

その間、☆くんは、コップの底の一部に穴を開けて、お金が入った時にお菓子を落とした後で、お金がコップから出て、最初の状態に戻るしくみを作ろうとがんばっていました。

ビー玉を貼りつけて重りを利用したり、切り口を工夫したりしていましたが、うまくいかず断念。

諦めて、★くんの外枠作りを手伝って、ラストスパートをかけました。

投入口から内部を撮った★くんの写真。

完成です!

「500円玉を入れると、お菓子が出てくる」という自販機!

★くんと☆くんが帰宅した後で、少しだけ内部をいじると、「10円玉を入れると、お菓子が出てくる」ようになりました。

この頃、勉強態度がとっても真面目な★くん、☆くん。

でも、そうやって周囲の期待に応えるようにがんばってばかりいると、だんだん何のために学んでいるのかわからなくなったり、覇気がなくなってきたりするものです。

自分たちでやってみたいと思ったものに全力投球していると、心の底からがんばるエネルギーが湧いてくるようです。

一致団結していきいきと取り組む姿はとても輝いていました。

子どもが真似る

子どもが真似る