困っている親御さんによくお会いします。

さまざまなおもちゃがあるのに、

わざわざそこにないおもちゃを欲しがって泣き喚く、

お友だちのもおもちゃを全て独占してしまう、

椅子をたおす、おもちゃを投げるといった、乱暴な行為が目立つ、

弟や妹をたたいていじめるなど……

こうした目に余るわがままな姿を見ると、

子どもを厳しく叱ったり、にらみつけたり、子どもがかわいく思えなくなったりして、子育てにさまざまな迷いが生じてくることと思います。

わがままな子には、厳しく叱れば良い。

何でも受け入れてあげれば良い。叱らずしつけると良い。

飴と鞭でしつけていくと良い。

こういうときには、こういう対応。こんな場合は、こうすれば良い。

など~さまざまな意見がありますよね。

そうした意見は意見でどれも一理ありますが、

やはり子どもはそれぞれ個性的ですし、置かれている環境も違いますから、

「こうした場合は、こう対応」というマニュアル通りにてうまくいくようには思えません。

私自身は、子どもの問題行動が気にかかるときは、

それを子どもからの「ひとつのサイン」として受け取って、

その問題に対する

「叱る、注意する」といったその場限りの対応を超えた

もう少し「積極的な対応」をするように親御さんに勧めています。

たとえば、赤ちゃんの妹や弟をたたく子には、

「たたいちゃダメ」と叱るというレベルの対応ではなく、

上の子の寂しさや嫉妬心を感じ取って、

毎日、上の子だけを、ひとりだけでかわいがってあげる時間を取ったり、

家に上の子の友だちをできるだけ呼んであげて楽しい時間を増やしてあげたり、

言葉で上の子をかわいく感じていることを伝えたりするという

「積極的な対応」です。

もちろん、悪いことをすれば、善悪を教えるために、叱ることは大事なのです。

でも、叱ることは、親の気持ちを不安定にし、子どもとの関係が悪化していく引き金にもなりがちです。

悪いと思われることを繰り返さずにはいられない行動のもとを

できるだけ正確に察して

「積極的に対応」すると、親子ともに気持ち良く、物事が改善していくことは多いです。

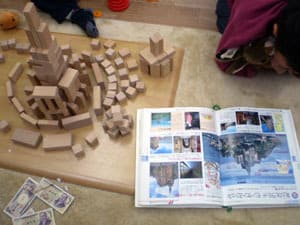

3歳児のグループレッスン

中、こんなことがありました。

☆ちゃんだけがいつも他の子の欲しがるおもちゃを独占して、

次々遊びを変え、

ここにないものを欲しがって大騒ぎしていました。

3歳児さんのグループですから、

ひとり甘えて私のひざに乗ってくる子がいると、他の子も負けじとひざに座ってきて

「先生~先生~」と自分の要求を次々口にします。

それでも、そうして甘えてくる子たちは無茶は言いません。かなえてもらえそうな要求を口にしているのです。すぐに対応してもらえなくても、いずれ自分の望みは聞いてもらえると感じているので、のんびりしています。

それが☆ちゃんだけは、イライラしはじめると、

大人に肩や髪の毛を触れられただけでも過敏になって暴れだし、

かなえることができないような要求ばかり出して

まるで大人の怒りを引き出すことだけを目的に、

ごねているように見えるのです。

こうしたとき、現状だけの判断で、この場合は叱る、この場合はこういう罰という対応をすると、根本的な解決法を逃してしまうように感じます。

☆ちゃんを見ていると、疲れた~お友だちのできることができない~といった

思い通りにいかない場面にぶつかって

負の感情が湧いてくるとき、

他の子のように大人を頼って、甘えて、

イライラや悲しみを解消したり

自分の感情を癒したりする術が絶たれているのです。

また、無茶な要求の裏に見え隠れするのは、

小さな要求を十分にかなえてもらったという体験の少なさです。

といって、☆ちゃんの親御さんが、子どもの要求を聞いてあげていないというわけではないのです。

とにかく子どもは個性的です。

要求が多い子もいれば、要求をうまく出せない子もいます。

また親御さんだって個性がありますから、気づきやすいこと、気づきにくいことがあって、

大きな要求をかなえることに悩んで、

小さな要求に気づいていない場合もあります。

ささいな要求が大人の都合で通らないことが多いと、

どれくらいの要求なら大人は快く聞いてくれて

どれはだめなのか

把握できません。

ストレスがたまって、自分でもコントロールできないような

爆発にむすびつきます。

ですから、こうした子どもが無理難題を突きつけてくる、

無茶な要求が多いという場合、

叱る、無視する、といったその場限りの対応でなく

「積極的な対応」をして、

子どもの気持ちを満たす「小さな要求」には、

毎回きちんと応えてあげるように

つとめると、わがままがどんどん減っていくことがよくあります。

また、感覚過敏と見える態度が

発達障害に寄るものか、

上手に甘えが表現できない親子関係に寄るものか見極めて、

どっちにしろ、フォーカスする部分を

子どもの問題行動から、

大人を信頼して甘えることができているかどうかに移すようにすると、

問題は劇的に解決しはじめます。

子どもが無理難題を突きつけてくる、

無茶な要求が多いという場合、

叱る、無視する、といったその場限りの対応でなく

「積極的な対応」をして、

子どもの気持ちを満たす「小さな要求」には、

毎回きちんと応えてあげるように

つとめると、わがままがどんどん減っていくことがよくあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と書いた部分に、

「小さな要求」をかなえるって、具体的にはどのようなことをすればいいのですか。

という質問をいただきました。

大人、子ども関わらず、いつも自分の気持ちや要求がないがしろにされていると、あるとき我慢の限界が来て、

常にイライラした態度になったり、激しく攻撃的な態度になったりしますよね。

日ごろ、気持ちが満たされている子は、

気持ちが急変したり、無理な要求を通そうとして泣き喚くことは少ないです。

(反抗期、真っ最中の子と、発達障害によって何かの原因がある場合は別です)

「小さな要求」というのは、「お菓子ちょうだい」と言われて、おやつ以外の時間にあげるとか、

金額の安いものなら「あれ買って」と言われたら買ってあげるというたぐいのものではありません。

たとえば、子どもが大人からすると間違ったことを言ってごねているとき、

「それはちがう」とか「こうよ」とか言って

すぐにダメ出しをするのではなくて、

子どもの発言を言葉のままきちんと受け止めてあげるといったことです。

子どもは自分がいつも間違ってばかりいる悪い子になりたいのではなくて、

(親に指摘されると、そう信じ込んで、悪い自分しか表現できなくなるので)

今も良い子で、

これからもっと良い子になるために大人の意見も受け入れる

という形で、感情の嵐をおさめたいのです。

負の感情がたまっているときは、それに呑まれて

不安定になっていますから、大人に認められて、感情がおさまるのを待ってもらって、抱っこして安心させてもらいたいのです。

そうした子どもにとって正等で「小さな要求」をきちんとかなえてあげていると、

わがままを言い続けなくても、

安心して自分自身とつきあっていけると感じて

反抗期を終えて、成長するにつれて、

笑顔が多くなり、素直で優しい態度が育ってくるのです。

ただ何度も書いていますが、子どもは個性的です。

マニュアル通り

ああすれば、こうすればうまくいく~という具合にはいきませんよね。

子どもがあれこれ言ってくるとき、親にすれば、「今はダメ」

「それは今度にして」「まだ無理」と否定的な言葉で返してしまうのですが、

「~~がしたいんだね」と要求が何であれ

とりあえずきちんと聞いてもらうだけで、

半分くらいは要求がかなったのと同じ気持ちになって

落ち着くときがあります。

抱っこしたり、褒めたり、喜び合ったりすることも、

子どもの心を満たしますよね。

できそうもないことをやりたがるとき、少しだけやらせてあげるか、

きちっと見本を見せてあげるのも、

子どもは自分の要求が満たされたと感じます。

セロテープを使う、えんぴつをけずる

といったことを子どもはやりたがってぐずぐず言うときには、

「あぶない」「できないよ」と決め付けず、

「テープ台をしっかりおさえて~

ここが危ない所だから、よーく見て、

テープを引っ張って、少しななめにしてピッと取る」

「えんぴつけずりの背中のところをしっかり手でおさえてね。

ここの間に手を挟むとあぶないよ。

気をつけて、ハンドルをぐるぐるまわす」

といった具合に、ひとつひとつの動作のポイントと、

危ない部分を説明しておくと、

子どもは真剣な表情で取り組むし、

気持ちが満たされてきます。

生活のさまざまな場面で、十分気持ちを満たしてあげると、

無理な要求はだんだん減ってきます。

子どもの要求って基本的にはかわいいもので、

その都度、気持ちが満たされるように対応したとしても、それほど時間も手間も取られないものです。

とてもエネルギーがある子の場合でも、一時期振り回されたとしても、それにどっぷりつきあっていれば、

いつの間にか、自発的で、がんばりやで意欲的な子に変身していることも多いです。