ねずみの分数ゲームについて次のような質問をいただいています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

初めまして。

小2の息子に楽しく分数をわかってもらいたく、探していたら、たどり着きました(o^o^o)

教えて下さい。

例えば、3/2が出た場合は、そこで円(1)ができるので、終了でしょうか?

チーズはピザ消しゴム1/6のを半分に~って書いてあるのですが、遊ぶ時は、1/12 の大きさの物を使うということでしょうか?

突然のメッセージなのに質問ばかりで申し訳ありません(>_

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先に、読者の方にねずみの分数ゲームについて紹介させてくださいね。

「ねずみの算数ゲーム」という分数を学ぶ

知育玩具があります。

価格は7300円ほど。

魅力的ではあるけれど‥

ちょっとお高い‥!!

そこで100円ショップのピザ型の消しゴム(6分の1が6個100円)を使って

このゲームを作ってみました。

イラストはMちゃん。

それから6歳のMちゃんと

さっそく遊んでみることに‥!!

このゲーム 2つのさいころを使って 表を読み取る作業がいるのですが

ちょうどこれがMちゃんにとって面白いツボだったみたいです。

すごく喜んでくれて

3回戦して まだやり足りない様子でした。

その間にMちゃん。

4分の3+3分の1=1と12分の1

が直感で解けるようになりました。

子どもの持っている能力にいつも驚かされています。

(数字でなく 形で捉えているのですが‥スゴイ!)

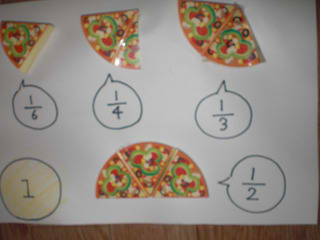

100円ショップの 消しゴムは6分の1のものしかないので

2つを半分に切って12分の1を加えることで

4分の1や4分の3を作りました。

この遊びを通して

Mちゃんは割合(パーセント)も学習中です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ねずみの分数ゲームの作り方と遊び方。

材料

「表」用の画用紙 二枚

立方体2個(空き箱を裏返して作ってもOK)

円形の100ショップの消しゴムか、厚紙に黄色いフェルトを貼って作った円

円形のチーズの容器や、円形に切り抜いた厚紙

作り方

1つの立方体にねずみの絵を描いて、ねずみに2,3,4と描いたものを2つずつ作ります。(2と3と4だけのさいころです)

もうひとつのサイコロに黄色いチーズの絵を描いて、1,2,3、と描いたものを2つずつ作ります。

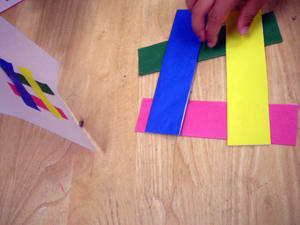

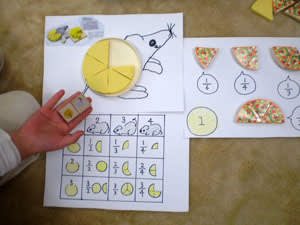

写真のような表を作ります。

上のねずみが、分母

左横のチーズが分子

になっています。

サイコロを2つ振って、ねずみが2、チーズが1なら

2分の1です。

分数ゲームをするとき、わかりやすい様に

写真のような表を作っておいてあげるといいです。

100円ショップの消しゴムを使わず、

手づくりでチーズを作る場合、

シンプルにそのサイズの形を貼っておくとわかりやすいと思います。

写真、左にわかりにくく写っているのですが……

ねずみの絵の真ん中に丸い円を貼り付けたものを作ります。

遊び方

ねずみとチーズのさいころを振って、出た分数のチーズをもらいます。

もらったチーズは、自由に、ねずみの上にある円の中に入れれます。

自分の番のとき、ぴったり丸いチーズが作れた人が勝ちです。

このゲームは、

分数の意味がまったくわからない幼児も遊べ、

自然と、分数の意味を理解できるようになっています。

トランプの七ならべができたら、十分できるレベルです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それでは、いただいた質問について

お返事させていただきます。

こうした手作りゲームは、遊ぶ子どもの能力に応じて

ルールを設定するのがいいと思っています。

最初のうちは、「1」ができると終了、というルールがいいと思います。

ですから、

3/2が出た場合は、そこで円(1)ができるので、勝ちとします。

そうすることで、分母より分子が大きいということが

どのような意味か

わかりやすくなるからです。

分数について理解が進むにつれて、

「2と1/2」とか、「3と1/3」などのカードを作り、

最初にゴールを設定するカードをめくって、「先に3と1/3を作れた方が勝ち」

となるようなルールで遊ぶといいかもしれません。

「チーズはピザ消しゴム1/6のを半分に~って書いてあるのですが、遊ぶ時は、1/12 の大きさの物を使うということでしょうか? 」

という質問については、1/12を作ることで、4分の1などの形を作るだけで、1/12の大きさをゲームに使うわけではありません。

この100円ショップの消しゴムが

あんまりチーズに似ていたので、

そうしたおかしな作り方をしているだけで、ダンボール等で作る場合は、

最初から4分の1の形を作ればいいと思います。

分数ゲームは、このねずみのゲームも面白いですが、

理解させることを重視するなら次のようなゲームの方がわかりやすいかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

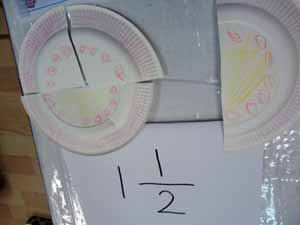

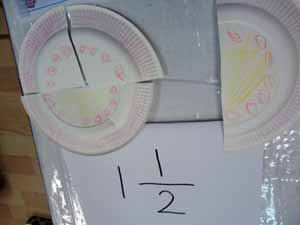

小学1年生の子らと分数ゲームを作りをしました。

紙皿を2つに切り分けたもの、3つに切り分けたもの、4つに切り分けたものを

数枚分ずつ作って、ケーキやピザの絵を描いたらできあがり。

サイコロにシールを貼って、2と3と4の数字を書きます。

(サイコロを加工するのがめんどうな時は、普通のサイコロのままで遊んで、

2と3と4以外が目が出た時に振りなおすのでもOKです)

<遊び方>

サイコロを振って、3が出たら3分の1のピース、

2が出たら2分の1のピースを取っていき、

1枚のケーキ(ピザ)を作った方が勝ちです。

勝った人は、1と2分の1のカードを手にして、

1と2分の1を目指してゲームを続けます。

写真では、勝った子が2を目標にしてゲームを続けているところです。

帯分数は習ったときに、できるようになっていても、

しばらくすると、どうやって仮分数に直すのか忘れてしまう子が多いです。

こうしたゲームをしていると、

直観的に2分の1+4分の2=1といった

計算がわかるようになってきます。

また分数の理解が進み、分数のたし算、ひき算、かけ算、割り算などが

できるようになっていきます。