「工作の過程を楽しむことができません」というコメントの質問へのお返事 1の続きは

今日中に書きますね。

(過去記事です)

名古屋で工作サークルをしておられる方々のところに

サークル内容についてのアドバイスに行ってきました。

(多忙のためすでにお約束しているサークルの方へのアドバイスしか行っておりません)

サークル後は親御さんたちだけ(子どもたちはパパさん等に迎えにきていただいて)

で子育ての勉強会を開きました。とても充実した楽しい時間を過ごせました。

ずいぶん前に、このブログで、「虹色サークルをはじめてみませんか?」

という呼びかけに応えて子育て中のママが始められた工作とちょっとだけ算数遊びをするサークルです。

(現在、定員に達しているので、新しいメンバーの

募集はおこなっていないそうです。)

会を重ねるごとにどの子も集中して物作りにいそしむようになっていました。

サークルを主催している方のアイデアで、子ども同士が作品を通して

交流できるような工夫をしていました。

また親御さんたちもわが子以外の子らともたっぷり遊ぶように心がけていて、

人と関わることがちょっと苦手な子も自然と場のなかに溶け込んで楽しんでいました。

「サークルの質をさらに魅力的なものにするために

アドバイスをいただきたい」とお願いされていたので、

今回の活動にいっしょに参加させていただきながら、いくつか気づいた点を

指摘させていただきました。

それぞれの子の工作が一段落したところで、作った作品を通して

相互に交流する時間を設けていました。

今回でしたら、部屋の電気を消して、

年長さんの男の子が作っていたお化け屋敷に入って怖がったり、

手品を作った子の作品を見て、他の子も手品を演じさせてもらったり、

かわいいものを作った子らがお店屋さんを開いたりしていました。

子どもたちはいきいきと自分で考えて動いています。

でもサークルには、防衛的で緊張が強くて、みんなのなかに飛び込んでいくのが

苦手な子も参加しています。そのひとりを☆ちゃんとします。

☆ちゃんは工作もまだ「ママ作って」と頼むことが多いようです。

動物が大好きな☆ちゃんのリクエストで、お母さんがきりんとくまを作っていました。

すると☆ちゃんは、まだ未完成のきりんやくまを

わたしのところへ持ってきては「かわいい目を描いて!」とたのみました。

まだママにべったりしている時間が長いとはいえ、自分から「あの人にこういうことを頼もう」と

決心して動けているのですから

なかなかのものです。

アニメの主人公のようなクリクリおめめを描いてあげてから、

「キリンさんを入れる檻を作ろうよ」と誘いました。

椅子を丸く並べて、ひもとトイレットペーパーの芯で檻のカギを作ってあげました。

芯にひもを結んで、もう一方のひもを椅子に結びます。

片方の芯をギュッとつぶすと、もう片方の芯の中に入って

鍵になります。

☆ちゃんは鍵に大喜び。

「誰か、☆ちゃんの動物園に遊びに来てよ」と誘うと、

気の優しい○ちゃんが、えさの入った手作りのかごを手に

遊びに来てくれました。

最初のうち「いや、きちゃだめ」と言っていた☆ちゃんに、

えさが散らかったらお掃除できるように

ほうきを作ろうか?」と誘うと、頑なな態度がほぐれてきました。

すると他の子のお母さんが、「☆ちゃん、くまの檻も作る?」とたずねながら

檻を作ってくれました。

このようにお友だちと関わるのが苦手という子にさまざまな大人が

サポートの手を差し伸べると、

人との関わりが苦手な子がだんだん上手に交流できるようになるだけでなく、

もともとお友だちと上手に遊べていた子たちは

今度は大人たちを見習って、他の子を助けたり、協力しあって活動したり、

問題を自分たちで話し合って解決したりできるようになってきます。

まだ幼稚園の年少さんや年長さんの子らが、

そうした遊びのリーダーの資質を身につけて

活動を盛り上げるようになってきていることに感心しました。

小学生の男の子がストローとひもで手品の小道具を作って

手品ショーをしているところです。

このように工作後、手品ショー、科学の実験ショー、劇、人形劇、マイクなどを作って歌のショーなど

をするのも楽しいです。

そこでわたしも空き箱を使って手品の小道具を作ってみました。

すると考えることと作ることが好きな男の子たちが

仕掛けを見破ろうと夢中になっていました。

この男の子たちの姿を見ていると、最も集中しているのが

必死で頭を使っているときなのです。

工作見本や遊びの手本なども

ひとつくらいはこの子たちをうならせるレベルのものが

必要なのかな、と思いました。

椅子を使って電車の切符売り場を作り、

椅子をいくつか並べて電車を作りました。

するとひとりの子が、「電車の椅子は2列だよ」と言って

もう一列椅子を並べ、

別の子はチケット売り場を担当して

いきいきと遊びだしました。

チケットを買いにきた女の子たちに「切符がいるよね。子ども切符も!」と言うと、

たちまち承諾して手を取り合って材料探しに飛んでいきました。

初めて会う子らが集うワークショップでは

大人が子どもたちを交流させていく働きかけをすることが大事です。

でも、継続してサークル活動を続けている子の場合、

大人が働きかけて子ども同士を交流させるだけではなく、

子ども自身が、自ら友だちに声をかけて遊びの輪を広げていったり、

創造的なアイデアを実現したり、遊びを豊かにするための素材を自分で作ったりできるように

「魚を与える」のではなく、「魚の釣り方を教える」ような

サポートが大事だな、と感じました。

工作サークルの様子は、ペロ嫁の工作 de 知育な日記 NEW!で記事にしてくださっています。

第八回 虹色サークル その①

第八回 虹色サークル その②

②にあるYくんのお化け屋敷は、実際は凝った仕掛けの人形やら、周囲を新聞紙で囲うやらして

かなり立派な仕上がりだったのですが、

ペロ嫁さんのカメラにもわたしのカメラにも

その全貌は写っておりませんでした。

想像で補いながら見てくださいね。もぐって遊べる上出来のアトラクションでした。

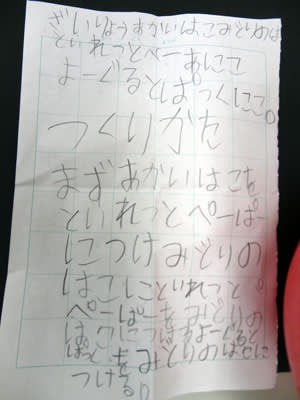

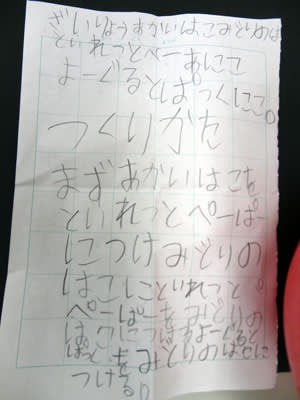

年長さんのYくんは考えることと想像することが得意な

男の子。物作りも大好きです。

工作サークルでは大掛かりな作品に挑むことが多く、

準備段階から熱心にアイデアを練っている様子です。

↑自分でこんな計画書をこしらえていました。

ほぼ完成してからも、飾り付けたり、周囲を囲ったり、

何度も改良を加えてよりよいものになるよう努力していました。

サークルのみんなに自分の作ったお化け屋敷に

入ってもらうのがうれしくてたまらない様子です。

「いっしょにお化け屋敷作る?」と誘われた●くん。

「やめとく。自分で作る」とオリジナルの小型のお化け屋敷を製作中。

●くんは手品の小道具作りのような

箱やスティックに収まる不思議を伴う作品作りに関心があるようです。

サークルは8回目を迎えて

「子どもたちが創作活動にしっかり関わる、楽しむ」という点は成功していました。

「子どもたちがやりたい事を大人が少しサポートしながら具現化していく・・・」 という

ペロ嫁さんの理想は、

ほぼうまく実現していましたが、

いくつか問題点も感じました。

というのは、やる気や意欲が旺盛で、人と関わっていくのも上手な子は、

大人にやりたいことを伝えて、自分のイメージを表現していく活動ができていたけれど、

緊張が強かったり、場の空気を読みにくかったりする子は

子どもたちの輪に参加しずらい雰囲気もあったのです。

いったん自分の殻に閉じこもってしまった子や、友達のあうんの呼吸をつかみそびれてしまう子に

大人が「いっしょに~しよう」「あそこに行ってみよう」と誘うだけでは

なかなかこの問題は解決しないかもしれません。

そこで、

「大人がサポートしながら子どもと子どもの関係をつなぐ」 ということを

テーマにして、

子どもへの働きかけ方を考えていただくことにしました。

その際、「ひとりひとりの個性、発達上(特に社会性)の課題」などに

十分配慮するようにします。

「ひとりひとりの個性、発達上(特に社会性)の課題」に配慮しながら

「大人がサポートしながら子どもと子どもの関係をつなぐ」

とはどのようなことで、どのようにサポートするといいのでしょう?

それでは具体的な例を挙げながら、それについて説明させていただきますね。

「これ作ろう!」「こんなことをやってみよう!」と目的を持って何か作るのは

難しい……

「作りたいなぁ」とあこがれるようなものがなかなか思い浮かばない……という子はいますよね。

そうした子には、写真のように

椅子などをはさんで、やりとり遊びをスタートすることで

目的が見えてくることがあります。

写真は、切符を発売しているところです。

ハンバーガーショップのドライブスルー、ビデオの貸し出し、

ユーフォーキャッチャーのゲーム、

ドリンクバーなど

隙間がある椅子などをはさむだけで、

そうした見立て遊びに発展させていくことができます。

子どもにとって隙間は、お金や食べ物などを「交換」するための

魅力的なツールです。

このように見立て遊びの基本となる場所ができると、

「あっ切符がいるね。そうだ、ぽんぽん押すはんこもいる。

特別、全国一周旅行子ども切符もいるね」など、

作ると面白そうなもののアイデアが生まれます。

いっしょにアイデアを共有して、意見を出し合うと、

手と手を取り合って、

「いっしょに○○作ろうよ~!」という関係も生まれやすいです。

また「切符売りをする駅員さん」といった

わかりやすい役割が生まれると、

いきなり友だちの輪に入っていきにくい子も参加しやすいですね。

子どもと子どもの関係をつなぐといっても、

大人が「この子とこの子を友だちにしよう」と勝手に

間を取り持つわけではありません。

遊び、お手伝い、意見を出し合う場面、物作り

などに時折、子ども同士の関係が生まれやすい形を作って、

人と人の間で何か活動する上での

成功体験を積ませていくのです。