前回の記事「うちの子、わがまますぎるの? 子どものぐずりを減らすには?1」に、

少し補足があります。

この記事の頭に、「前回の記事に次のようなコメントをいただきました」と

書いているのですが、この前回の記事とは、3年も前の、

「しっかり泣けるようにわがままが言えるように(2歳7ヶ月の子のレッスンから)」

という記事(点線から下)のことです。

この記事に登場する★くんは、現在年長さん。

しっかりした利発な子に成長しています。工作が好きで好きで、寝ても覚めても

何か作っているようです。

算数がとても得意になってきました。育ちの過程では、不安が強かったり、

遊びが広がらなかったり、園になじめなかったり……とやきもきすることもいろいろ

あったけれど、数年の間に何ごとにも自信を持って取り組む姿勢を身に付けた★くん。

お母さんもお祖母ちゃんも★くんの成長ぶりにとても驚いています。

2歳の頃の★くんと最近の★(A)くんの記事を紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2歳7カ月の★くん。感覚と思考が優れた温和な男の子です。

生まれたばかりの妹ちゃんといっしょにレッスンに来てくれました。

工作遊びをするようになってから、「どうして?」「なぜ?」と質問

することが増えてきたそうです。

線路にずらりと列車を並べながら、

「○○と○○と○○が連結して、長く長くつながっていくんだよ。電車のうしろの車輪が

くるくるってなるから、すべるんだよ」などと、あれこれ解説してくれます。

あんまり自信満々に電車を連結させているものですから、

「いいなぁ。★くん。上手ねぇ。先生も、連結、連結って、電車を並べたいなぁ」

と言うと、★くん、一瞬黙りこくって複雑な表情を浮かべていました。

自分の作品作りを邪魔されるのではないかと不安だったのかもしれません。

そこで、「先生も、下に線路を置いてね、電車の連結、連結ってできるかな?」と

たずねなおしました。すると、しばらくしてから、

「できるよ。先生も、できる」と静かな声で返事が返ってきました。

そこでわたしが近くにあった電車2台を線路に乗せたところ、

「それは、ガチャンってできないからっ、連結じゃない。

もうちょっと上になってたら、連結」と、わたしの置いた電車を取りあげて、

連結部分の問題を指摘します。

といっても、★くんの電車の連結部分と同じではあるのですが、

何かとイチャモンをつけたい模様です。「それにしても、★くんにしてはめずらしく

自己主張するなぁ。自分に自信がつきはじめたのかな」と感じました。

★くんはおとなしくて生真面目な性質で、これまでは感情をあまり表現しないことと、

内気過ぎるところが気にかかっていました。

お母さんに対してもわがままを言ったり、自己主張したり、

自分から甘えたりすることがほとんどありませんでした。

教室に来始めた当初は、お母さんがおもちゃを片付けるように言うと、

まだ遊びたいように見える時にも即座に片付けだすおりこうさんの反面で、

おもちゃで遊ぶ時間よりも片付けをしている時間の方が長くなってしまいがちなのが

気になっていました。

★くんのお母さんは温和で優しい方で、けっして片付けを無理強いしているわけでは

ありませんでした。

★くんの几帳面過ぎる性質が、こだわりを作っていたようなのです。

わがままを言ったり、自己主張したり、甘えたりすることが少ない子の目には、

他人や世界が恐ろしいもののように映っているようです。

★くんも、防衛的な構えからか、周囲に対する好奇心が遮断されて、

無表情のまま自分ひとりの世界に閉じこもって遊ぶ姿が目立っていました。

虹色教室に通ってくるうちに、

★くんの遊びは積み木の列車の駅作りから

働く車を工作で作ること、さまざまなもののサイズや色や数について比較していくこと、

高架の線路を作って、街作りをしながら、自分の考えを自由に言葉で表現することや

おままごとをすることへと広がっていきました。

しだいに表情が明るくなり、おしゃべりも達者になってきました。

几帳面な性質は、物を作る時、色をそろえたり、

はさみで小さくものを切り刻むような創造的な活動のなかで活かされるようになり、

几帳面さに邪魔をされて、遊びが狭まるようなことはなくなりました。

★くんは教室の警察の車が気に入りました。

大好きなゴミ収集車ということにして遊んでいます。

「ゴミ袋を作ろうか?」とたずねると、大喜びで乗ってきました。

★くんはサイズに敏感な子で、

空気入れで風船を膨らませているわたしを真剣な表情でチェックしています。

「それは、(ゴミ収集車に)入るよ。それは大きいから、入らないよ。

それは青より大きい。青いのより小さいのにして」という具合に。

水風船にビーズを数個入れてから、水風船用の空気入れで膨らまします(大きな

100円ショップで売っています)。しばると小さなゴミの入った袋のできあがり。

振ると、手に振動があって面白いです。

★くんはこしらえたゴミ袋をゴミ収集車で回収してまわります。

乗り物のおもちゃが好きな子は

ひとりで遊ばせているとなかなか遊びが広がらない場合があります。

乗り物遊びを中心に、ブロックの街作りや、工作でガソリンスタンドや洗車場を

作ること、ストーリーのあるごっこ遊びを展開するなど

身近な人が遊びの世界を広げてあげるといいですね。

★くんはとても素直な聞き分けのいい子で、お母さんやお父さんに逆らったことは

ほとんどありませんでした。

★くんのおばあちゃんにだけは、怒って叩くことがあるという話でした。

★くんのおばあちゃんがいらした時に★くんと遊ぶ姿を見せていただいたところ、

いつもは無表情なことの多い★くんが、自然な喜怒哀楽を表現しながら甘えていました。

おばあちゃんには、「イヤ」という本音が出せているようなのです。

★くんのお母さんは温和な優しい方で、

どうして★くんはお母さんの前でちょっと緊張した良い子良い子した

態度を崩せないのかと気になっていました。

どうも出産でお母さんがもうすぐいなくなってしまうかもしれない

という状況が、不安だったのかもしれません。

今回、赤ちゃんといっしょに教室に来た★くんは

緊張して身体をこわばらせる癖が減って、かわいらしい笑顔をたくさん浮かべていました。

自己主張もたくさん出てきて、

わたしに「こうしてよ」「ああしてよ」とたくさん注文を出してきます。

通りがかりにわたしの肩に体重を預けてもたれかかってくるので、

抱き上げて、「高いところのおもちゃ、見て、どれがいい?」と

棚の上をのぞかせると、ちょっと身体をのけぞってみたものの、

やっぱり甘えてうれしそうな顔をしました。

そういえば、★くんは、2人目の赤ちゃんに遠慮して、お母さんに甘えて

抱きついていくことができない様子です。

いつも抱っこされておっぱいをもらっている妹がお母さんを独占しているので、

遠巻きにお母さんを眺めています。

妹さんの世話が一段落着いた時には、お母さんの方から

積極的に★くんを抱きあげて甘えさせてあげるようにと伝えました。

帰り際になって、

★くんは、この日、ゴミ収集車に見立てて遊んでいた警察の護送車で遊んだのが

楽しくてたまらなかったようで、

「この車持って帰るー!」と言いいながら車を抱え込んでいました。

「それは教室のだから置いていこうね」と言っても、「★くんのー」と言い張ります。

こうした自己主張にしても、反抗にしても、★くんにすると本当にめずらしいことです。

お母さんが優しい口調で説得に入ると、

★くんはたちまち、エッ、エッ、と嗚咽を漏らして泣き始めました。

といっても★くん、反抗にしても、泣くのにしても、

これまでほとんど自分の我を通した経験がないためか、

まるで心にもない演技でもしているように弱々しいのです。

そこで、優しく説得していたお母さんが、

「それなら置いていくわよ」と優しい口調で付け加えて、

立ち去る真似をしようとしました。

すると泣きかけていた★くんの顔面が蒼白になって、

そのまま放心したような無表情になって涙を引っ込めかけました。

わたしは慌てて、★くんのように見捨てられるのではないかという恐怖心を

持っている子には、「置いていくわよ」は絶対、禁句で、真似ごとでも立ち去るふりを

してはいけないと伝えました。

すると、★くんのお母さんはとても驚いて、

「いつもごねかけたら、置いていくわよ、と言って脅していました」と

おっしゃいました。

★くんのお母さんはいつも穏やかに優しく子どもに接している方です。

「置いていくわよ」のひとことで、★くんがあんまり簡単に言うことを聞くので、

強く叱らずに済んでいい、と思っていたのかもしれません。

わたしは★くんが弱々しく嗚咽を漏らしながら、

蚊の鳴くような声で自己主張するのを見て、

まず自分の気持ちをしっかり表現させてあげたいと感じていました。

それが、★くんのお母さんは、大人の言い分で言いくるめるようにして

泣くのをやめさせようとしてしまいます。

おそらく★くんが悲しそうな姿を見るのがいたたまれないのでしょう。

でも、★くんは普段から、

「こうしたい」「ああしたい」という自分の要求を外に出す子ではなく、

おそらくそうした自分の内面から湧き上がる強い思いを感じた体験自体が

少ない子でしょうから、

めずらしく自分の我を通しているこのチャンスを逃す手はないのです。

わたしはお母さんの言葉を制止して、もう少し、★くんの自己主張に

つきあうことにしました。

今は、「こうしたいの!」と主張させ、、「そうだね、その車が好きなのね。

ゴミ集めして面白かったもんね」と、しっかり気持ちを受け止めてあげて、

「でも教室のおもちゃだから、残念。バイバイしてまた今度遊ぼうね」と言って

泣くなら、泣きたいだけたっぷり泣いて、お母さんにだっこされてなぐさめてもらう

必要があるのです。

そこで「もし、★くんが持って帰ったら、お友だちが遊べないでしょう?

うんぬんうんぬん~」と長々と大人の世界のルールをくどくどと言って聞かせて、

主張も涙も引っ込ませてしまうようなことをしてはいけないはずです。

2歳児には2歳児への諭し方があるはずですから。

欲しくてたまらない思い、楽しくてたまらなかった記憶、

家に持って帰ってずっと遊びたいという気持ちが、心に渦巻いているのです。

泣いて、泣いて、なぐさめられて、

そうした気持ちを乗り越えるだけで精いっぱいなのです。

そこで、ここにいないお友だちの気持ちまで想像してみなさい、

などと説得するのでは、大人と子どもの力関係のなかで無理矢理、

まだ生まれて2年ちょっとしか経っていないような子の

弱い側の意見をひねりつぶしてしまうようなものです。

子どもの成長にゆっくりゆっくり付き合ってあげたいですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<最近の★(A)くん>

「ダンボールに剣の絵を描いて、切り取り、クーピーで雑に色付けする」という

自己流の剣作りを繰り返していたAくん。

「同じものばかり何度も何度も作りたがるし、作る素材も作り方も同じで、

作業もちょっと雑……でも、本人は全身全霊をこの活動に打ちこんでいる」という状態が

1年近く続いた後で、Aくんにいくつもの変化が訪れました。

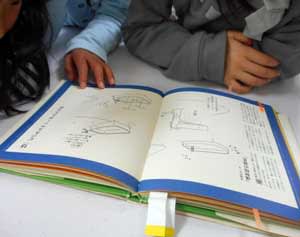

Aくんが手と目でする作業と頭と言葉でする作業の移行の時期にあると思ったのは、

誰に言われるともなく、先に設計図や完成図を描いて、計画を立てて作品作りに入る姿を

目にしたからです。

何本も何本もダンボールの剣を作るうちに、

ダンボール製のため剣が何度も折れてしまうという憂き目を見てきた

Aくんは、常に作る際の補強する材料に気を配るようになりました。

事前に割り箸やストローなどで折れない工夫をしてから作っていきます。

相変わらず剣が好きだけれど、剣以外のものも、目で見たものをどのように作ろうかと

自分でイメージして作り始めました。

弓矢を作る時に曲線部分はモールを巻きつけることで補強していました。

仕上がりをきれいにするためにカラフルな折り紙を貼ったり、色テープで

模様を描いたりするようになりました。