『親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと(山田太一/PHP研究所)』

という本を読みました。

まえがきに次のような文章が綴られていました。

「生まれてくる子の性別も選べない。容姿も頭のよさも性格も健康も、

あるがままに受けとめるしかない。その上で『親ができること』をさぐりさぐり、

なんとか一緒に生きていく。

その一緒の歳月では無論、親は子供に影響をあたえるけれど、

その影響の大半は意識的な『子育て』によるものではなく、

親の『存在』が避けようもなくあたえてしまう影響だというように思います。

いくら『教育方針』などというものを持って教育に励んでも、

結局その親の器量以上のものを、子どもに伝えることはできない。

放っておく親とそれほど大差はないどころか、放っておいた親のほうが

『よき影響』をあたえてしまうというようなことが、いくらでもあるのが

子どもと親との関係だと感じています。」

「生まれてきたときから、子どもは他ならない『その子』です。

他の子と交換可能な個性のない存在ではありません。(略)

親ができることは『ほんの少しばかりのこと』です。親の力の限界を知り、

その中でどう生きるかというのが、子供との関係の基本だと思います。」

子どもは個性をもってうまれてくる存在だから、どこまで行っても、その子はその子。

子どもには親の持っている以上のものを伝えることはできない。

そうした言葉を目にすると、

がっくりして、子育てに励む気力が失せる方がいるかもしれません。

一方で、「そんなネガティブな意見は信じない、親の努力次第で子供の将来は豊かに

なっていくはずだ」と憤慨する方がいるかもしれません。

私は、たくさんの子どもに会えば会うほど、

「確かに子供は、交換可能な個性のない存在ではないな」と感じています。

0歳児でも、はっきりとしたどの子とも交換することができない個性を

放っていますから。

それなら「いくら『教育方針』などというものを持って教育に励んでも、

結局その親の器量以上のものを、子供に伝えることはできない」という考えに対して

どんな思いを抱いたのかというと、

「それは真実なのだろうな。子どもをこれこれこういうふうに育てたいと思って

がんばっても、何もしないほうが良い結果が待っているのかもしれない。

でも、親が子どもとの関わりの中で、自分の視野を広げ、人への理解を深めて、

学ぶことへの愛情に目覚めていくなら……そうして自分自身の器量を大きく育てて

いくなら、自分があたえることができる最上のものを伝えていくことができるだろう」

というものでした。

虹色教室で期待通りに成長してくれない子にやきもきして、

悩んだり、叱ったり、あれもこれもといろいろなことを試したり、イライラしたり、

愚痴をこぼしたりしていた親御さんが(たいていの場合、親御さんが困惑するのも、

ごもっとも……と思われる子どものやる気のなさや頑固さや困ったちゃんぶりが

あるものですが)この子はこういう子なんだなと、あるがままに納得するときが

あります。

その上で「気持ちが優しいし、素直な性格だ」「こういうときは、きちんとしている」

「ユーモアがあって、明るい」などと、子どもの良い面を見つけて、

自立をうながしながら、適度に手助けしはじめる方がいるのです。

すると、それまでダラダラ~グタグタ~していた子が、

突然、意欲的にがんばりだすことがあります。

いきなり良い成績を取り出すまでにはならなくても、

その子の個性的な素晴らしさが輝き出して、

子どものグループの中でも一目置かれる存在になりはじめることがあるのです。

『親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと』の中で山田太一氏が、

次のように書いておられました。

「歩き出したら、片時も目をはなせない。そんな厄介な存在と暮らして、

幸福感があるのが不思議でした。

勿論、うんざりして、いなくなってくれないかな、と願ったことも何十回かは

ありましたが、何十回ぐらいですんだのは、子どもの可愛さでした。

子どもの可愛いのには、何千回も感嘆しました。

すべてが小さくて、しかしぜんぶそなわっていて、無力すぎる故に抗しがたくて、

ほんとうに生物というものはよくできている、ちゃんと親の苦労にむくいるように

子どもをこんなに可愛くつくってあるんだ、と見惚れました。」

子どもって、生きているだけで、そこにいるだけで感嘆するほど可愛いものです。

でも、子どもに、今この場で、いろんなものを求めてしまったり、

自分の子育てに自信が持てなかったり、親が自分自身の価値を認めて、自分を大切に

扱えないときには、子どもを可愛く感じられなくなるかもしれません。

でも、そういうときは、「子どもがこんなふうにしてくれたら……」とか、

「子どもがこんな子だったら……」と思うのでなく、

まず子どもを可愛く思えない自分の気持ちを認めて、

自分をいたわってあげるといいのかもしれません。

そうして自分に素直に向き合えば、、自分の器量が少しだけ大きくなりますよね。

そうすれば、少し大きくなった器量で、子どもに接することができるでしょうから。

私は前にも書きましたが、ADDの特徴をたくさん持っているので、

調子が良いときに限って、自分でも信じられないようなミスをしがちです。

私が調子が良いときというのは、いろんなことを抱えすぎて、

頭の中がいっぱいいっぱいになっているときでもありますから。

そうしたミスをするたびに、自分で自分に裏切られたような気持ちになるし、

何をしても無意味だという気持ちに飲み込まれそうにもなります。

でも、私は自分がそういう特徴を持っていなかったら、

もっと子育てで間違った方向に進んでたんじゃないかなとも感じているんです。

うちの子たちも、遺伝なんでしょうけど、同じような失敗が多い子なので、

小学生くらいの頃は、「何度言ったらわかるの?」「何回ミスすれば気がすむの?」

と喉元までそんな言葉が上ってくるような失敗をたくさんしていました。

でも、私は責める代わりに、失敗が続いたとき、

「どうしたら自分はダメな人間だとやけを起しそうになるときにも、

正直に自分の欠点を見つめて前向きにがんばれるのか」

「どうしたら、何度失敗してもチャレンジし続ける勇気が持てるのか」を

伝えるようにしてきました。

それは私がADDの特徴があるからこそ、何度も何度も、自分の能力に絶望しながら、

そのたびに、何とか気持ちを立て直して、自分にとっての最善をつくす方向に、

一歩踏み出そうとしてきたからなのです。

それがどんなに苦しいことが、よくわかっているので、わが子がつまずいたときには、

子どもが自分で問題を見つめて、欠点を乗り越えていくまで、

大らかに待ってあげることができました。

それで、私の子にすれば、同じ年齢のころの私よりずいぶんしっかりしているし、

それぞれの子が何にひるむことなく自分の可能性を広げ続けることに一生懸命なので、

うれしく感じています。

この著書には次のような文章もありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

……そういう意味でいまの日本って、お人好し社会だと思うんです。

お人好しでなにがいけないかというと、人間の実態に鈍感ですから、たとえば、

自分の実態を超えて過度にいい人になろうとするとか、

他の人にもうんといい人であることを要求するとか、子どもに対しても、

そんなことを要求しても無理だということを要求してしまったりして、

その無理がどこかで暴力的に表に出て、

自他を傷つけてしまうというようなことがあるからです。

たとえば、子どもの能力に関係なく東大に入れたいとか、幼児から慶応に入れて、

あとをラクにしてあげようとか計画を立ててします。

子供は無力です。十歳くらいまでは、どうしても親の計画に合わせざる得ない。

東大へ入ったから、なんなの?という議論は別にしても、その子の能力を考えない、

無茶苦茶な計画である場合も多いわけです。

残念なことだし、なんかひどく頭の悪い人の計画というように感じてしまいます。

(省略)

親がどうぬけめのないプランを立てたって、子供がその通りにならなければ、

手も足も出ません。

いい学校へ入れようとしても入れない子どももいるし、

コネを総動員してなんとか入れたら、こんな学校行きたくない、と

登校拒否してしまうという例も少なくないようです。

それが子どもの素晴らしさだと思うしかないのではないでしょうか。

はじめに流行の教育コースがあるのではない。生身の子どもがいるのです。

子どもに従うしかない。

それが一番リアルなことだ、というように思います。

子どもが「なにが好きか」を基準にする他はない。

それを助けることしか、親のできることはない、と思います。

——親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと/山田太一(PHP研究所)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「人間の実態に鈍感」という言葉を目にして、

このところ心に引っかかってもやもやしていたことが、浮かびあがってきました。

最近、教室の能力の高いしっかりさんたちが、小学校に通うだけでヘロヘロになって

帰ってきて、勉強に対しての不満や怒りを口にするようになりました。

親御さんたちにたずねると、少し前まで授業中に騒ぐ子がいて親からのクレームが学校に

集中したものですから、今度は学校側が過剰に厳しいルールを徹底するようになって、

授業中は後ろに手を回して「聞く姿勢」というのを保つことを要求されることが

多いそうなのです。

手遊びをさせないための配慮でしょうが、低学年でも6時限まで授業がある日も

あるので、四六時中、緊張し続けていると、かなりストレスが溜まるようです。

おまけに、そうやって微動だにせずに耳を傾けなくてはならない先生の説明が、

みんなが正解するレベルに設定した

「これとあれは、どっちが正しいでしょう?」といった簡単なものばかりなので、

授業が単なる苦行となっているようなのです。

一方で、文字がちょっとゆがんだり、はみだしたりするだけで

赤で修正されるものですから、書き取りを嫌がったり、細部に神経質になるあまり、

それまで書けていた字も書けなくなったりしているようです。

今の学校は少しルールをゆるめると、たちまち収拾がつかなくなるようなところが

あるので、学校の対応とすれば、ある面、仕方がないのかもしれません。

先生方も大変で一生懸命だ、ということもよくわかります。

それでも、もやもやした嫌な気分がくすぶるのは、小学校での問題解決の方法が、

どんどん生身の子どもとか人間というものの実態から、

かけ離れていくように感じるからです。

人間は疲れるし、ストレスも溜まるし、興味をそそられる話や

自分が能動的に関われる場面では、夢中になって集中しているけど、

そうでないときは気がゆるむものです。

もちろん、小学校の授業を個々の子供の能力に合わせるのは難しいですから、

それは仕方がないし、子供に常に先生の話に集中するように指導するのも

当然といえば当然です。

でもそこに、人間というものを知っていて、

全体に向けての基本のルールは徹底するけど、そこにちょっと遊び心を含めたり、

余白を設けておいたり、感情の部分では、ストレス抱えてがんばっている子どもの

気持ちを理解していて、ある部分で見て見ぬ振りをするとか、大目に見るといった、

ささやかな個別対応があっていいと思うのです。

親の側も、先生が自分の判断で、たまにはルールをゆるめたり、

一人ひとりの子にじっくり関わるのを、人間というものへの理解から、

「ちゃんとしていない」とか「ひいきだ」とかいっていちいち目くじらを立てずに、

そっとしておくことも必要なのかもしれません。

山田太一氏が親に向けて、次のようにおっしゃっているのですが、

教育現場でもいえることだな、と思いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

人生の先輩として、方向をリードしたり忠告したりしたくなるのも人情でしょう。

しかし、親は自分の人格以上のものを口先で子供に伝えることはできないし、

口で伝えるようなことは、黙っていても伝えてしまっているのが、

親子というものではないか、と思います。自分の毎日の姿で伝えるしかない。

教育的な言辞は無駄なことが多いと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

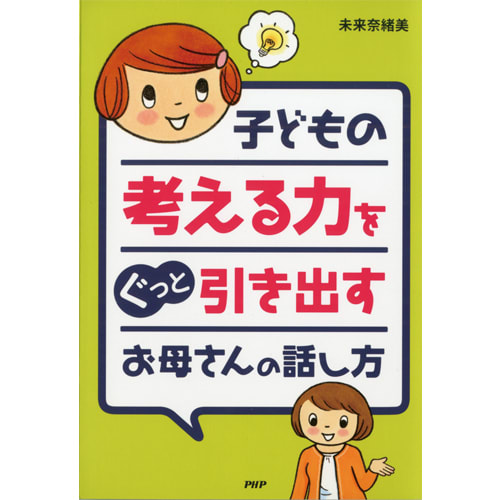

この夏、PHP研究所から本を出させていただきました。

どうぞよろしくお願いします。

購入してくださった方、本当にありがとうございます。感謝しています。

詳細はこちらで見てくださいね。

http://www.php.co.jp/family/detail.php?id=83303