前回の水野和夫さんの、金利低下と資本主義の危機”に対する批判です。

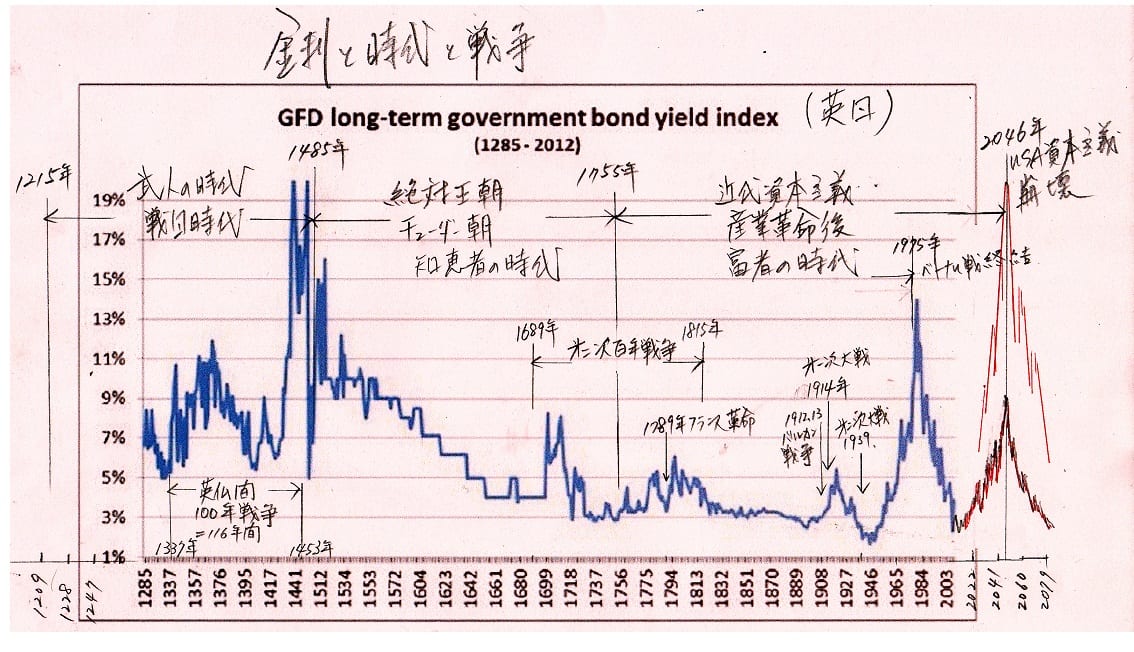

● 図からわかるように戦争と金利は略、どの時代でも連動しています。

お金の借り手で、最大のお得意さんは、国家なのです。

● 従って、戦争すれば、国家は民間の銀行から大量のお金を調達します。

これが国債金利の上昇となって現れるのです。

● 図から、英国の戦国時代=武人の時代はその前半の金利は分かりませんが、

仏との100年戦争を開始した、1337年前後から急激に金利が上がって います。

いったん下がりますが、100年戦争の終わりころにも、急激な上昇がみられます。

● 100年間毎年戦争をしているわけではありませんから、変動は当然です。

終わりころの急激な上昇から、絶対王朝への移行期は、再び急激な

低下を見ます。

● 同様の時代の移行期、絶対王朝と近代資本主義への移行期も、金利は

低下しています。その移行期の前後は、第二次100年戦争が起こり、

両端で金利が増えているのが分かります。後者の金利の上昇期は

その間にフランスの革命があり、また革命後はナポレオンが

大陸を侵略した時代でもあるのです。

● バルカン戦争とそれに続く、第一次大戦は、小さな山を造っています。

第二次大戦とそれに続く朝鮮戦争、ベトナム戦争とUSAは膨大な

お金を費やして疲弊してゆく過程でもあります。

● 1966年から~1982年までの不景気は、金利が上がって行く過程でもあり、

不景気なのに金利が高くなる、スタグフレーションと呼ばれる現象を

起こしています。

● むしろ高金利が、経済の疲弊を齎し、その後の没落に関わっていると

見るほうがよいでしょう。特に武人の100年戦争の時の金利からは

そのような傾向がみられます。

● 貸し倒れのリスクなどを勘案して金利は決めますから、むしろ高いのが

困るのです。これは日常の高いサラ金を借りている人を見れば

分かります。リスクが高いので、銀行では貸してくれない人に

高利で貸すのがサラ金です。

● 当然貸し倒れがあるので、金利は高くなるのです。直近の例では、

ギリシアがその信用を無くし、一時30%前後の金利を呈して

いたと記憶しています。

● 従って金利が低いのは、むしろ貸し倒れの心配が少なくから、つまり

信用度が高いから起こるというのが正解でしょう。勿論お金が

有り余ってかつ借り手がない状態ともいえます。

● もちろんお金に対する需要がない=不景気ということもありますが、

金利はそのサイクルを造っているので、低金利=資本主義の

崩壊とは単純には結び付かないものです。

● 図から、19世紀、英国の絶頂期は、むしろ低金利が100年近くも

続いているのが見えます。日本の低金利も、お金が有り余って

供給能力も十分ですが、不景気で借り手がない状態の為に

金利が上がらないとも言えます。

● もちろん不景気になれば、企業や金融機関を助ける為にも金利を

下げます。いずれにしても、お金に対する需要が高まれば、金利は

上がるものです。その一番大きな原因が、戦争なのです。

● 図の予想のように、2046年は英米型の先進資本主義が崩壊するときです。

金利のサイクルから、図のように崩壊直前は高金利が予想できます。

そして、崩壊と同時に、つまり次の武人の国家になる前後は、

急激な金利の低下がみられるでしょう。

● 1485年の戦国時代から、絶対王朝の時代に移行するときの様相に

似ています。大小二つの金利の山を書いていますが、これは

世界的に大混乱すると思われる、2029年から2046年までの

間の混乱期=第二次大戦期≒内戦型世界大戦と予想できる

時代に、USAがどの程度関与するかによって

変わるとみていることです。

● つまり、資本主義が崩壊して、お金が無くなったUSAは、その関心が

薄れて、再びモンロー主義に走る可能性があるからです。

それが、低い金利と表現しています。

● 高い金利は、腐ってもタイのUSAは、やはり世界の混乱や戦争に

巻き込まれて、戦費を費やすとみた場合です。

● いずれにしろコンドラチェフサイクルから見えることは、金利の上昇です。

今回の世界の金融緩和の結果、多大なお金が世界にあふれ、やがて

景気の回復とともに、インフレが起こり、それを抑えるためにも

高金利になることが予想できます。

● ハイパーインフレを心配する人もいますが、少なくとも世界一の

貯金大国、供給能力のある日本では起こらないでしょう。

● 既に、今まで年間換算で90兆円近い余分なお金の垂れ流しをしても

殆どビクともしない日本経済です。

● 図からも、一つの時代は略270年で転換しているのが見えます。

つまり、270年の寿命が来たから崩壊するのです。

● それにまつわる諸々の現象は、その発展・成熟・老化に合わせた、

病態にしか過ぎないのです。原因ではありません。

● Life Span Theory of Era=時代の270年寿命説とでも表現しましょう。

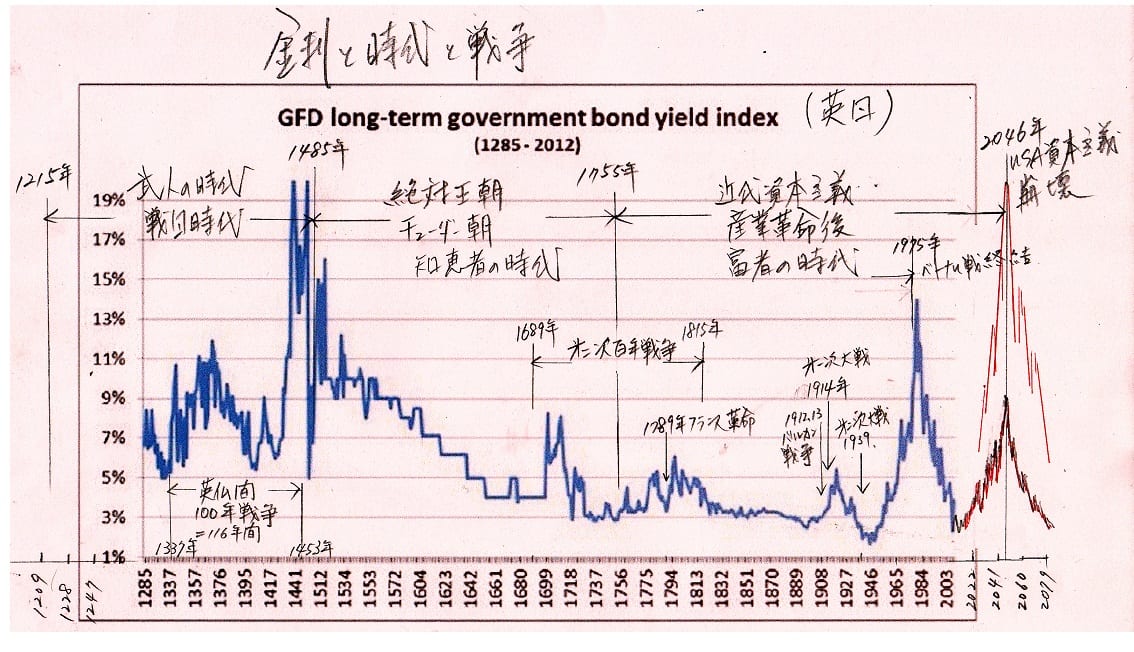

● 図からわかるように戦争と金利は略、どの時代でも連動しています。

お金の借り手で、最大のお得意さんは、国家なのです。

● 従って、戦争すれば、国家は民間の銀行から大量のお金を調達します。

これが国債金利の上昇となって現れるのです。

● 図から、英国の戦国時代=武人の時代はその前半の金利は分かりませんが、

仏との100年戦争を開始した、1337年前後から急激に金利が上がって います。

いったん下がりますが、100年戦争の終わりころにも、急激な上昇がみられます。

● 100年間毎年戦争をしているわけではありませんから、変動は当然です。

終わりころの急激な上昇から、絶対王朝への移行期は、再び急激な

低下を見ます。

● 同様の時代の移行期、絶対王朝と近代資本主義への移行期も、金利は

低下しています。その移行期の前後は、第二次100年戦争が起こり、

両端で金利が増えているのが分かります。後者の金利の上昇期は

その間にフランスの革命があり、また革命後はナポレオンが

大陸を侵略した時代でもあるのです。

● バルカン戦争とそれに続く、第一次大戦は、小さな山を造っています。

第二次大戦とそれに続く朝鮮戦争、ベトナム戦争とUSAは膨大な

お金を費やして疲弊してゆく過程でもあります。

● 1966年から~1982年までの不景気は、金利が上がって行く過程でもあり、

不景気なのに金利が高くなる、スタグフレーションと呼ばれる現象を

起こしています。

● むしろ高金利が、経済の疲弊を齎し、その後の没落に関わっていると

見るほうがよいでしょう。特に武人の100年戦争の時の金利からは

そのような傾向がみられます。

● 貸し倒れのリスクなどを勘案して金利は決めますから、むしろ高いのが

困るのです。これは日常の高いサラ金を借りている人を見れば

分かります。リスクが高いので、銀行では貸してくれない人に

高利で貸すのがサラ金です。

● 当然貸し倒れがあるので、金利は高くなるのです。直近の例では、

ギリシアがその信用を無くし、一時30%前後の金利を呈して

いたと記憶しています。

● 従って金利が低いのは、むしろ貸し倒れの心配が少なくから、つまり

信用度が高いから起こるというのが正解でしょう。勿論お金が

有り余ってかつ借り手がない状態ともいえます。

● もちろんお金に対する需要がない=不景気ということもありますが、

金利はそのサイクルを造っているので、低金利=資本主義の

崩壊とは単純には結び付かないものです。

● 図から、19世紀、英国の絶頂期は、むしろ低金利が100年近くも

続いているのが見えます。日本の低金利も、お金が有り余って

供給能力も十分ですが、不景気で借り手がない状態の為に

金利が上がらないとも言えます。

● もちろん不景気になれば、企業や金融機関を助ける為にも金利を

下げます。いずれにしても、お金に対する需要が高まれば、金利は

上がるものです。その一番大きな原因が、戦争なのです。

● 図の予想のように、2046年は英米型の先進資本主義が崩壊するときです。

金利のサイクルから、図のように崩壊直前は高金利が予想できます。

そして、崩壊と同時に、つまり次の武人の国家になる前後は、

急激な金利の低下がみられるでしょう。

● 1485年の戦国時代から、絶対王朝の時代に移行するときの様相に

似ています。大小二つの金利の山を書いていますが、これは

世界的に大混乱すると思われる、2029年から2046年までの

間の混乱期=第二次大戦期≒内戦型世界大戦と予想できる

時代に、USAがどの程度関与するかによって

変わるとみていることです。

● つまり、資本主義が崩壊して、お金が無くなったUSAは、その関心が

薄れて、再びモンロー主義に走る可能性があるからです。

それが、低い金利と表現しています。

● 高い金利は、腐ってもタイのUSAは、やはり世界の混乱や戦争に

巻き込まれて、戦費を費やすとみた場合です。

● いずれにしろコンドラチェフサイクルから見えることは、金利の上昇です。

今回の世界の金融緩和の結果、多大なお金が世界にあふれ、やがて

景気の回復とともに、インフレが起こり、それを抑えるためにも

高金利になることが予想できます。

● ハイパーインフレを心配する人もいますが、少なくとも世界一の

貯金大国、供給能力のある日本では起こらないでしょう。

● 既に、今まで年間換算で90兆円近い余分なお金の垂れ流しをしても

殆どビクともしない日本経済です。

● 図からも、一つの時代は略270年で転換しているのが見えます。

つまり、270年の寿命が来たから崩壊するのです。

● それにまつわる諸々の現象は、その発展・成熟・老化に合わせた、

病態にしか過ぎないのです。原因ではありません。

● Life Span Theory of Era=時代の270年寿命説とでも表現しましょう。