山口県立美術館で『香月泰男・追憶のシベリア』展を観た。中学生のころから何度も足を運んだ美術館だが、本当に久しぶりだ。山口市が県庁所在地なのに寂しいのも相変わらず。ここには行くたびに香月泰男の「シベリア・シリーズ」を観ていた。私の父も、かつて大津高校で香月に美術の授業を受けている。

今回は生誕100年の特別展であり、まとまった量が展示されている。なお、同じ山口県の三隅町には香月泰男美術館があるが、「シベリア・シリーズ」を展示することはできないようで、小品が中心である。10年以上前に足を運び、それも良いものだった。

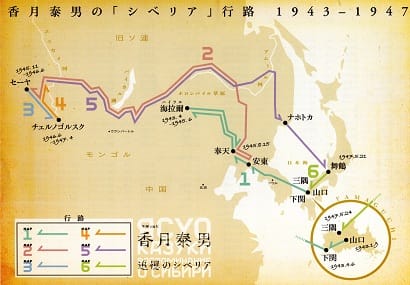

「シベリア・シリーズ」は全て、何かのマテリアルを練り込んだ絵具により、つや消しの黄土色と黒色の世界を形成している。奉天で終戦を迎えた香月は、そのままマイナス35度の極寒のシベリアに収容され、1947年にようやく故郷に帰っている。しかし、厳しく、仲間たちが次々に死んでいく「シベリア」を描くことができるようになったのは、帰ってから10年以上を経てからのことだった。苦しむ男たちの顔、亡骸の顔が骸骨のように彫り込まれ、あるいは浮き出ているイマージュを観ると、それも仕方のないことだったかと思わされる。

人々の顔以外にも印象的な作品がいくつも心に残った。「伐」は伐り株の断面。「荊」は有刺鉄線、冷え切った身体に刺さるようだ。「黒い太陽」、香月はこのような心象で真っ黒な太陽を視ていたのか。そしてたまに黄土色と黒色以外の世界が登場する。「雪山」は白と黒の雪景色、極寒が迫ってくる。「青の太陽」は、黄土色と黒色の世界に現れた青い空、太陽ではなく夜の星々だろうか。

久しぶりに接することができ、本当によかった。立花隆が頻繁にとりあげてはいるが、山口県以外の人たちにもこの世界を見せてほしい。